于文江:古典主义与悲剧表达的完美统一

尚辉

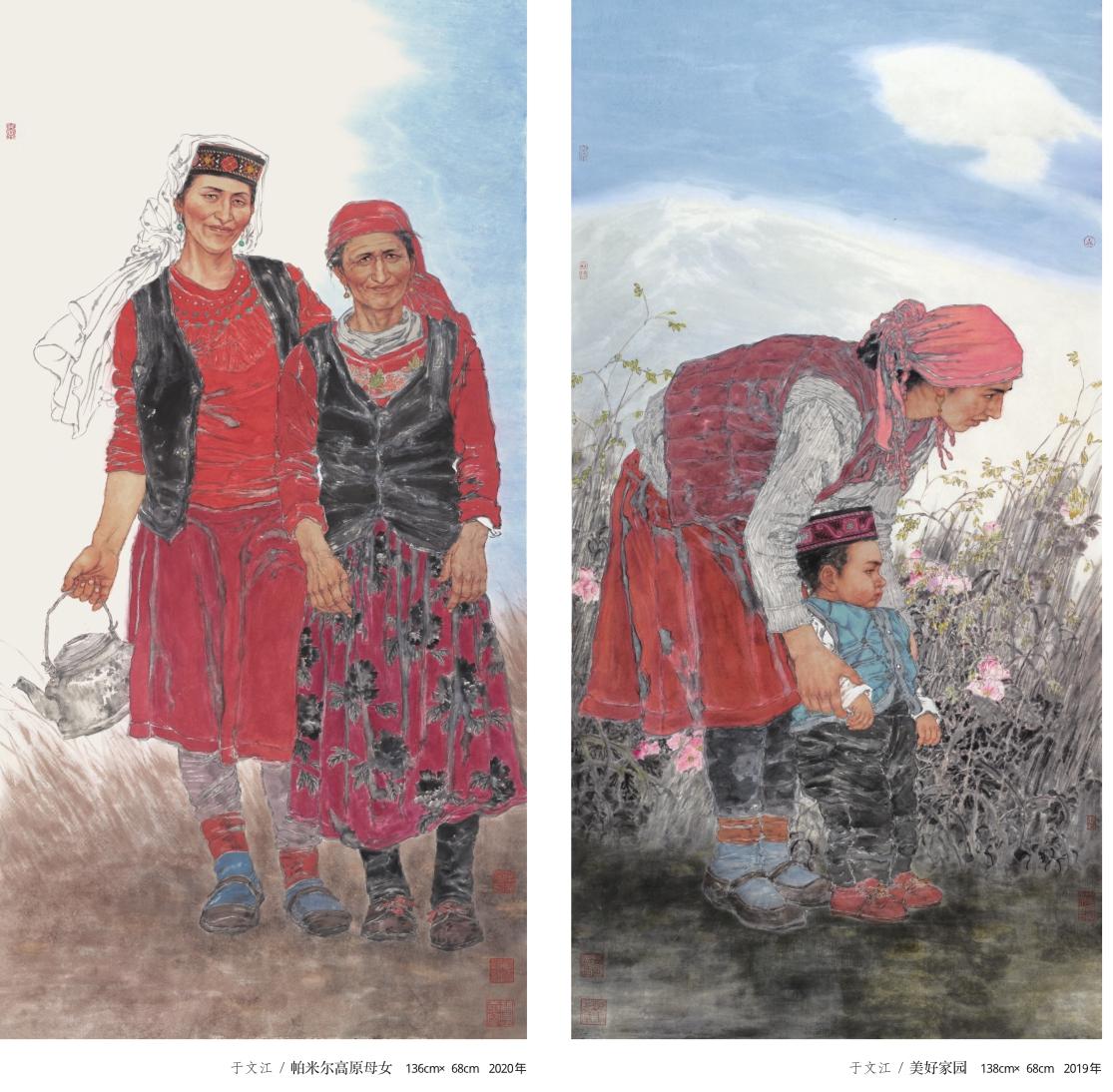

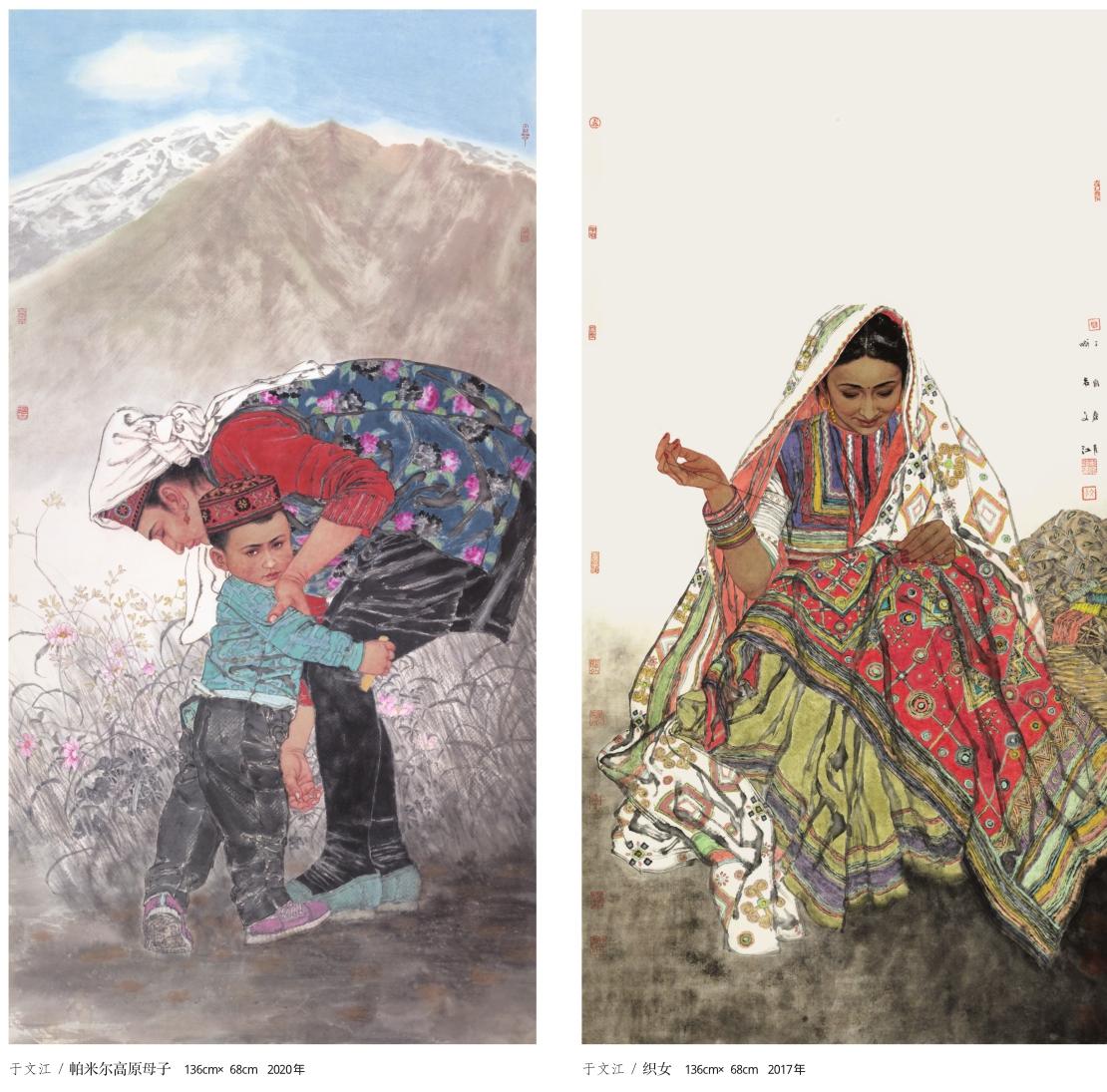

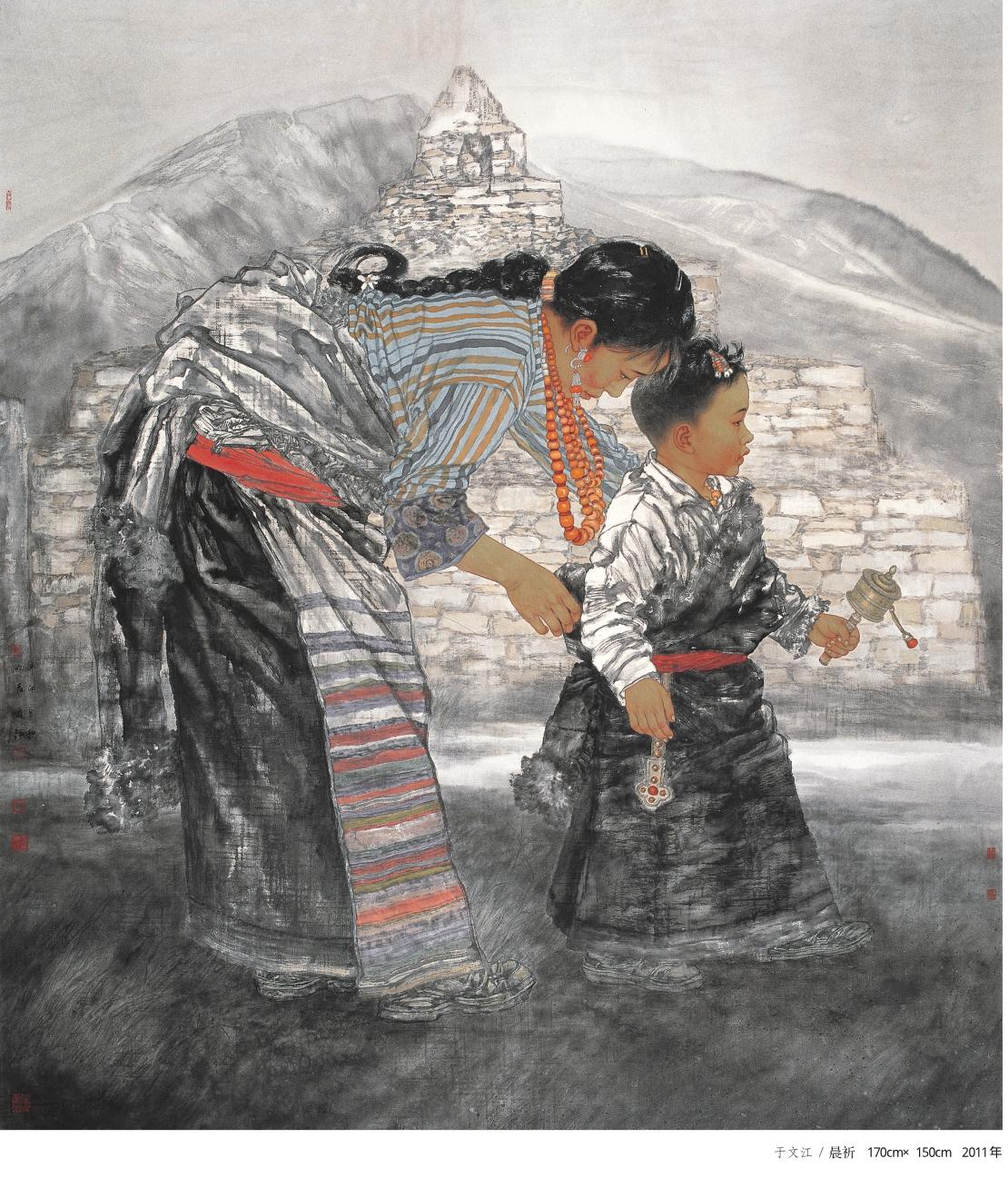

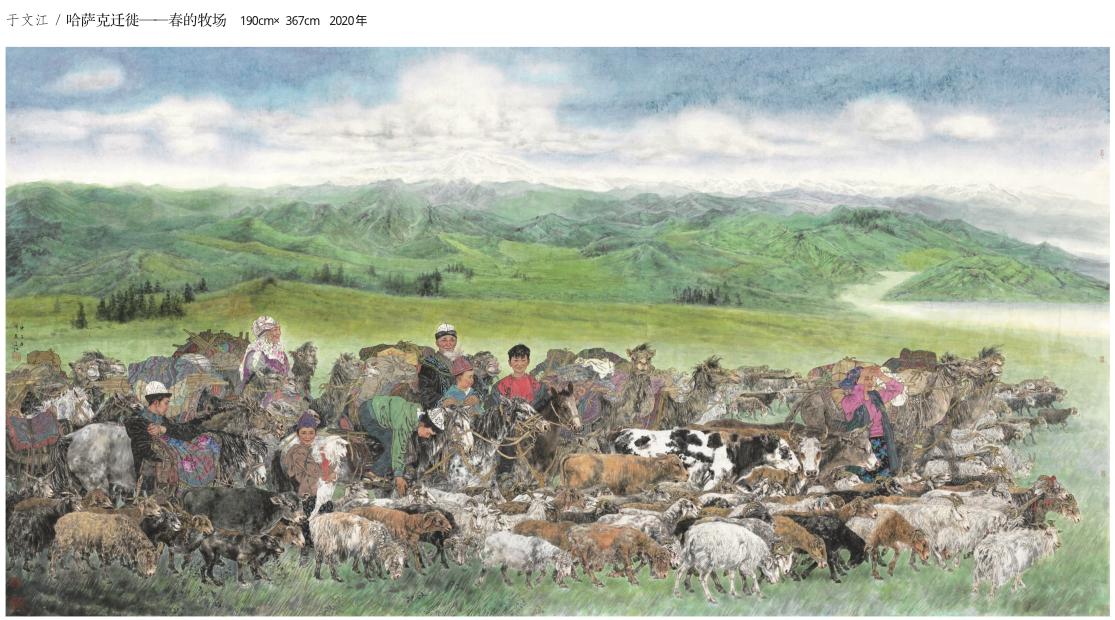

当代画家于文江是20世纪80年代以来最先进入学术研究视阈的人物画家之一,其女性题材作品既具有古典仕女的唯美意味,也流露着现代女性的时尚气质。而于文江的写实人物画之所以形成了独树一帜的特色程式,实际是因为他把欧洲古典写实主义的造型技法与中国传统绘画的笔墨语言有机地结合在一起,特别是在处理主体人物的面部和手部时,采用了写意的方法却达到了重彩的效果,所以他在艺术语言上建构的符号特征具有一定的突破性。与此同时,于文江的写意性水墨也体现在画面背景中花木与山水的抒写,从而说明他在山水画和花鸟画的创作上同样具有深厚的笔墨功底。总体而言,于文江的绘画不属于豪放一派,而是通过深思熟虑的画面构思与得心应手的笔墨控制,最终形成了“工笔之中藏意写,写意之间显精谨”的审美效果。

当然,最令人敬佩之处还是于文江的造型能力,而且与其他当代人物画家不同的是,他拥有着独特而不概念的人物程式,尤其是对人物造型的理解与刻画非常深入,早在20世纪80、90年代就以城市仕女题材确立了鲜明的个人风貌。

2009年,于文江历时三年创作的巨幅国画作品《血痛——抗日战争中受难的中国女性》给当代美术界留下了深刻的印象。该幅作品以“南京大屠杀”为创作背景,但描绘内容却脱离了大屠杀的具体场景,而是以抗日战争中受难的中国女性形象作为绘画的母题,从而引申为抗日战争中中华民族受苦、受难的整体形象。所以说,“血痛”的真正涵义并非局限于表现中国女性被屠杀的血痛,而是中華民族饱受掠夺和侵略的血痛。作为于文江主题性美术创作中的代表作品,虽然处理众多的人物布局关系以及克服人物造型雷同化现象十分困难,但他在驾驭如此复杂的画面时仍然掌控自如、游刃有余,精准地把握住了抗日战争年代乡村女性特有的形象气质。

因为于文江的绘画作品受到欧洲古典写实主义绘画的深刻影响,所以在作品中体现了他对古典美的追求。古典人物形象往往表现为容貌特征和身材比例的完美塑造,而在于文江的作品中却主要描绘战争年代中国女性乃至中华民族的苦痛,所以说他将古典审美造型与悲剧意识表现做到了完美统一,由此也印证了古典主义人物形象的完美性不会有损于悲剧性的表达。就像在充满悲情色彩的古希腊、古罗马绘画中,人物造型也是完美的形态。由此可知,于文江对西方美术的理解非常深刻,力图把欧洲古典主义的造型美与历史主题的悲剧表现结合一体。所以,《血痛——抗日战争中受难的中国女性》无疑是中国当代人物绘画探索中将古典主义和悲剧表达有机融合的典范。

虽然在《血痛——抗日战争中受难的中国女性》中没有直接描绘日军的形象,但是通过狼的形象隐喻了侵华的日军,并且在画面中与中国女性人物在形式感上构成了一种统一关系,体现了于文江在构思上的巧妙处理。《血痛——抗日战争中受难的中国女性》在中国美术史上具有独特的地位。从20世纪以来,这类题材的作品包括蒋兆和的《流民图》和周思聪的《矿工图》,而第三幅代表作品即是于文江的《血痛——抗日战争中受难的中国女性》。尽管这三幅作品都是在表现抗日战争中中华民族的苦难形象,而且每位艺术家在表现苦难的悲惨镜头、历史节点和事件选择上有所区别,但是他们在表现历史悲剧时共同选择了鸿篇巨制的构图方式,大制作必然涉及对每个人物形象的精准塑造,而于文江在这方面显然做得毫不逊色。

于文江绝非仅仅是一位追求表现时尚女性的画家,或者说这些作品只是其艺术探索过程中的练手之作,而其最重要的价值与意义是深刻揭示了古典主义和悲剧表达的完美统一。