美国新泽西州华二代华语传承调查研究

曹贤文 金梅

提 要 对美国新泽西州爱迪生地区和大普林斯顿地区中国大陆新移民子女华语传承状况的调查结果显示,虽然这些新移民散居于当地其他族裔中,大多数华二代明显呈现出从中文到英文的转用过程,但是他们的中文并没有丢失,听说读写四项技能在不同程度上得以保持。在这些新移民华二代的华语传承中,周末中文学校发挥了显著作用,华裔家长及其子女的语言态度和家庭环境的影响对华二代的华语传承则发挥着关键作用。全球化时代,新华人群体不再聚居为华人社区,而是散居于当地其他族裔中,如何借助各种有利因素,发展出新型华语传承模式,使海外华语得到代代传承、持续发展,是当前面临的重大课题。

关键词 华语传承;语言保持;语言转用;华二代

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2021)04-0044-12

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20210404

Abstract Language maintenance and language shift among overseas Chinese has received much attention in recent years. Various models and factors have been proposed to describe, explain and predict language maintenance and language shift among this group. This study investigates Huayu inheritance of the second-generation Chinese immigrants in New Jersey. The results show that while the second-generation Chinese Americans are dispersed among other local ethnic groups and most of them experience the process of language shift from Chinese to English, they still maintain their Chinese proficiency to varying degrees. This study finds that the weekend Chinese school plays a significant role in their Huayu inheritance, and their language attitudes and family environment also play a key role. In the era of globalization, the new Chinese immigrants no longer live in a Chinese community, but are scattered among other local ethnic groups. It has become a major issue on how to take advantage of various favorable factors to develop a new model to facilitate cross-generational inheritance of Huayu.

Key words Huayu inheritance; language maintenance; language shift; second-generation Chinese immigrants

一、引 言

在人口流動愈加频密的全球化时代,移民族群的语言传承问题受到越来越多的关注。周庆生(2017)指出:“语言传承旨在研究语言的代际传递和延续,研究一种民族语言作为该民族大多数成员的母语,是如何一代一代不中断地使用下去。”移民族群在新的环境中如何保持自己的母语,以及是否转用其他语言,早就成为研究课题(如:Kloss 1927;Haugen 1953;等等)。Fishman首先从理论上提出将其设定为一个专门研究领域,明确指出:“语言保持和转用研究关注的是,操不同语言的人们彼此接触交往时语言使用习惯的变化或维持,及其与变化中的社会、心理或文化进程之间的关系。语言或语言变体有时会在一些说话者之间相互替换,尤其是在群体间接触的某些条件下,发生在语言行为的某些类型或领域中。”(Fishman 1964:35)

移民族群的语言传承问题通常发生在不同语言群体密切接触和互动的双语或多语环境中,在传承语与当地主体语言的互动环境中,语言的保持和转用是常态现象。人们对特定社会中某种语言或语言变体的维护就是语言保持;如果人们逐渐掌握另一种更有声望或更具竞争力的语言,而放弃原来的语言使用模式,就意味着语言转用(王晓梅2005)。海外华人一般生活在主导语言非华语的社会中,华语传承面临着当地更强大的主体语言的竞争和挑战。已有研究显示,在受到主体社会同化的强大压力时,少数族裔往往会发生从本族语向主体语言的使用转移(Fishman et al. 1966)。研究少数族裔是保持本族语还是转换到主体语言,分析他们在双语或多语环境下对两种或多种语言的接触和使用情况,是语言传承研究的中心内容(Hornberger 2002)。

华人是美国亚裔中最大的族群,中文是除英文和西班牙文之外美国使用人口最多的第三大语言。研究美国华裔群体的语言保持和转用情况,不仅是了解美国多元语言文化社会的基础,对于海外华语传承和发展也具有重要意义。关于美国华语传承研究,已经有了不少调查和分析,例如Kuo(1974)通过对明尼苏达州双子城44个华人移民家庭47名学前儿童的调查,发现随着年龄增加,移民儿童有从中文向英文转用的倾向。Li(1982)调查发现,生活在唐人街的华人比散居的华人保持和传承华语的可能性更高。Zhang & Slaughter-Defoe(2009)通过对费城唐人街及郊区不同华人社区的调查,认为父母和子女的中文学习态度对中文保持有很大的影响。陈颖(2012)通过对美国华人社区中华人语言使用情况与外部社会因素的关系和变化规律的讨论,揭示了全球华语社区的演变机制。魏岩军等(2013)以美国华裔中文学习者为调查对象,考察了其母语保持和转用情况。

上述研究有助于加深对美国华语传承状况的了解,不过不少研究在调查对象的选择方面缺乏一致性。例如,Zhang & Slaughter-Defoe(2009)的研究把聚居在唐人街和散居于其他族群中的调查对象混在一起;魏岩军等(2013)以美国大学中的华裔学生为研究对象,但其调查对象约有一半为中国国籍,在美生活时长也不清楚;陈颖(2012)的研究对象跨越各个年龄段,但以调查对象的实际年龄分为三代,而非按照出生地和移民时间来分代。调查对象的混杂和移民分代的不准,使得不少研究结果缺少针对性。

周庆生(2018)对吉尔吉斯斯坦东干移民群体的语言传承研究显示,当年从北路进入中亚的东干族在聚居的环境下,东干语得以传承;而从南路进入的东干族由于人口少,散居在庞大的乌兹别克社区中,结果母语传承彻底中断。传统上,早期美国华人移民多以唐人街为中心聚居,加上中华会馆等华社的组织力量(麦礼谦1999),为华语传承提供了比较深厚的社区土壤。近几十年来,随着中国经济腾飞和在美华人移民数量的快速增长,全球化时代的美国华人社区分布发生了极大变化,“新华人一般不聚居,而通常散居在当地国民之中”(周明朗2014)。全球化时代,处于典型散居条件下在美出生的年轻华二代的华语传承状况如何,目前仍缺乏必要研究。

二、研究设计

(一)调查对象

本研究以美国新泽西州中产阶层家庭相对比较集中的爱迪生地区和大普林斯顿地区的华裔青少年为调查对象,他们均为从中国大陆到美国第一代移民的子女,属于典型的华二代。新泽西是美国第三大移民州,移民数量仅次于加利福尼亚州和纽约州。其中部爱迪生地区和大普林斯顿地区华裔人口相对比较密集,不过是与其他族裔混合居住,没有专门的华人社区。这种散居方式是目前美国新华人的主要分布状况。同时由于该区域华裔人口相对集中,比较容易找到背景相似的调查对象。为了使调查对象更有代表性且具有较高的内部一致性,本研究选取的被试均为典型的华二代,基本都是在美国出生(只有1人在中国出生,5岁以前随父母移民到美国),年龄在8~22岁之间,涵盖了从小学到大学的各个阶段,以便观察各个学龄阶段华裔青少年的语言保持和转用情况。

(二)问卷设计

问卷分为4个部分。第一部分8个问题,内容为被试的背景信息;第二部分10个问题,内容主要是关于被试的家庭中文环境、日常生活中的中文使用和接受中文教育的情况;第三部分1个大问题,内容是被试对自己中英文听说读写能力的自测;第四部分6个问题,内容是关于被试的中文学习和使用态度,以及对中华文化和身份认同的观念。为方便被试回答,问卷用浅易的英文表述。

(三)数据收集和处理

调查问卷设计完成后,先选取10名被试进行试调查,根据试调查情况对问卷进行了一些调整,然后进行正式调查。问卷调查于2016年11月下旬到2017年1月初进行,所有问卷都由笔者亲自发送到调查对象手中,年龄小的被试(8~10岁)在父母的帮助下完成调查问卷。一共收回调查问卷88份,除去不符合要求的7份,得到81份有效问卷数据。数据收集后,用Excel和SPSS统计软件进行数据录入、整理和分析。

三、调查结果统计与分析

(一)被试的背景情况

本研究调查的81名华二代中,男生34名,占42%;女生47名,占58%。其中包括12名小学生,年龄为8~11岁;39名初中生,年龄为10~14岁;18名高中生,年龄为14~18岁;12名大学生,年龄为18~21岁。在所有调查对象中,中学生共占70%,其中初中生48%,高中生22%。大学生和小学生各占15%。

关于儿时最先接触的语言,近90%的被试最早听到和学会说的是中文或中英双语,这说明,作为传承语的中文是其第一语言。不过在读写方面,情形则不相同。超过65%的被试最先学习认读的是英文单词,只有不到15%最先学习认读的是汉字。超过82%的被试最先学会书写的是英文单词,只有不到9%最先学习书写的是汉字。具体情况见表1。

尽管大部分被试在家庭中最早接触的语言是中文,不过一旦他们进入以英文作为主导语言和教学媒介语的当地主流教育系统,就意味着中文接触的急剧减少和英文接触的大量增加。调查结果显示,79名被试上小学前就进入幼儿园、托儿所等英文主导的学习环境中,另2名学生也从小学一年级就进入英文主导的学校环境。

(二)被试在家庭和社区中使用中文的情况

在很多华裔家庭里,父母与子女之间常常不仅仅使用一种语言交流,例如,父母对子女讲中文,子女却常常用英文回答。因此,我们对被试家庭的中文使用情况分别从3个方面进行调查:家人对被试说中文,被试对家人说中文,被试跟华裔朋友用中文交流。

1.家人对被试说中文

在家里,绝大多数父母经常或总是用中文跟孩子交流,不跟孩子说中文的很少,而且有意思的是,母亲跟孩子说中文的频率比父亲更高。然而,兄弟姐妹之间却很少用中文交流。绝大多数被试有祖父母跟他们一起居住过,几乎所有的祖父母都总是用中文跟被试交流。华语传承语代际之间的使用差异非常明显。

2.被试对家人说中文

被试在家里对父母说中文,比父母对他们说中文的频率要低得多,大多数被试很少用中文跟父母交流。兄弟姐妹之间用中文交流就更少,83%左右的人声称他们与兄弟姐妹之间很少或从不用中文交流。被试在家里最常说中文的对象似乎是祖父母,几乎所有被试(97%)都是用中文跟祖父母交流。

3.被试跟华裔朋友用中文交流

聲称从不与华裔朋友用中文交流的有29人,很少用中文交流的有49人,有时用中文交流的仅3人。没有一个人经常用中文跟华裔朋友交流,说明被试与华裔朋友使用中文交流的频率很低。

根据被试跟家人及华裔朋友用中文交流的情况,可以看出,被试的日常中文使用基本上局限在家中。尽管父母很努力地保持跟子女说中文的习惯,尽量跟他们说中文,但是在可以不说中文的情况下,大多数被试一般选择不说中文。换句话说,即使在家中,大多数被试自主的语言转用频率已经超过了语言保持。

(三)被试在家庭中接触中文和中国文化

这部分主要调查被试日常在家中接触中文的情况以及家中庆祝主要节日的情况。

大多数被试在家很少或从不接触中文书籍、电视等。大约68%的人很少或从不看中文电视,65%很少或从不听中文故事或歌曲,88%很少或从不读中文书籍,78%很少或从不写中文电邮或故事。跟国内亲友用中文网上交流成为最常用的方式,只有很少的被试声称从不用这种方式接触中文。

问卷就被试家庭庆祝中国节日与美国节日的情况做了对比调查。我们选择了4个美国人最常庆祝的节日:元旦、感恩节、圣诞节和万圣节。在美国,元旦、感恩节和圣诞节都会放假;万圣节虽然不放假,但很受青少年的欢迎。同时也选择了4个具有中国文化特色的传统节日:春节、元宵节、端午节和中秋节。这几个中国节日新泽西州都不放假。

尽管春节那一天大家很可能都得上班上学,但被试家庭都会庆祝春节,比例高于所有美国节日。庆祝中秋节的比例也很高;庆祝元宵节和端午节的比例也不低,不过比美国节日低。由此可见,绝大多数华裔家庭通过庆祝春节等传统节日,给子女提供接触和传承中华文化的机会。在家中庆祝中美两国节日的调查数据,显示了华裔家庭中两国文化对子女的影响。

(四)被试接受中文教育

所有被试都曾经或正在学习中文,其中22人曾经学过,59人正在学习。所有被试上小学时都学过中文,不少人到了初中、高中和大学就不再继续学习,具体数据参见表6。

华二代在美国学习中文的主要渠道是周末中文学校和常规学校。周末中文学校的课程是针对华语传承语学习而设计的,课程难度比较合适,缺点是一周仅一次,一般两小时左右。常规学校则是开设中文作为外语学习的课程,不是专门为华裔祖语生设计,而是面向各个族裔的学生。其优点是课程纳入了国民教育体系;缺点是教学内容相对容易,而且进度比较慢。此外,还有课外私教和家长教学等方式,其好处是教学有针对性,缺点是单独教学,不易坚持,系统性也比较差。表7统计了本次调查被试的学习渠道分布情况。

周末中文学校是华二代学习中文的主要渠道,超过86%的被试正在或曾经在周末中文学校学习中文,也有相当比例的家长在家自己教孩子学习中文。这些被试所在的学区都有中文作为外语的课程,但正在学习中文的被试选择上周末中文学校的高达93%,说明常规学校的中文课程并不适合华裔学生。可以看出,现在华裔家庭普遍重视子女的中文学习,学习中文的热度在增加,对教学质量和深度的要求更高。

很多华二代在常规学校没有修读中文课程,不过却选修了别的语言课。调查结果显示,81名被试中,75人(93%)除了英文和中文以外,还学习了别的语言,其中21人学习了两种或多种其他语言。在这些外语中,学习西班牙语的最多,共53人,占总人数的65%。其次是法语,共24人,占30%。另外,有7人学习拉丁语,3人学习德语,学习意大利语、日语、韩语的各有2人。

(五)被试中英文水平的评估

我们请被试从听说读写4个方面对自己的中文和英文水平进行了自我评估。语言水平等级从1到10逐步升高,1为最弱,10为最强。为了便于归纳分析,我们把1和2定为几乎不会,3和4定为较差,5和6定为一般,7和8定为良好,9和10定为优秀。被试的中英文自我评估数据见表8和表9。

被试的中文听说读写四项能力逐项递减。听力良好以上的比例最高,共58人,占72%;说话良好以上的43人,占53%;阅读良好以上的26人,占32%;写作良好以上的仅13人,占16%。这里的中文写作是指打字写作,倘若是手写汉字,结果将更差。

相对于中文自测,被试对自己的英文自测相对容易和准确一些。因此,我们请他们在中文自测的同时进行英文自测,并要求以英文自测为坐标,使得中文自测有一个相对的标准。数据显示,绝大多数被试都肯定了自己的英文水平,几乎所有被试都认为自己掌握了所在年龄层面上的英文听说读写技能。这四项技能没有显著的差别,只有写作技能相对弱一点,这符合语言学习发展的规律。

(六)被试对中文的态度

在同时可以使用中英双语的情况下选择其中的哪一种,可在一定程度上反映说话人对这种语言的态度和使用习惯。调查结果显示,在4个选项中,44人倾向于英文中夹杂点中文,占54%;28人倾向于仅使用英文,占35%;另外,8人倾向于中文夹杂点英文,只有1人仅使用中文。由此可见,华二代总体上倾向于主要使用英文,从中文向英文的转用现象很明显。我们也调查了被试对自己的身份认同情况。在4个选项中,绝大多数被试认同美籍华裔身份,共68人,占84%;另有9人认为自己是美国人,3人认为自己是华人,还有1人选择了其他。

问卷还调查了移民美国的中国人对第二代子女学习中文的态度。几乎所有被试(80人)都回答父母希望他们学习中文,其中25人回答父母希望并逼迫他们学习中文,32人回答父母希望并强烈鼓励他们学习中文,23人回答父母希望但不强求他们学习中文,只有1人回答父母对他学不学中文无所谓。与此同时,问卷也调查了华二代对将来的子女(华三代)学习中文的态度,从中多少可以反映中文逐代传承和华三代继续学习中文的可能趋势。调查结果显示,绝大多数被试(68人)表示希望自己将来的子女学习中文,其中,18人表示他们会逼迫将来的子女学习中文,50人则表明虽然希望将来的子女学习中文,但会尊重孩子的意愿,不会逼迫他们学。另有9人表示不赞成也不反对,3人表示不想让孩子学习中文,但如果孩子愿意學就让孩子学,只有1人表示不会让将来的子女学习中文。由此可以看出,年轻的华二代对传承中文的态度整体上比较积极正面。

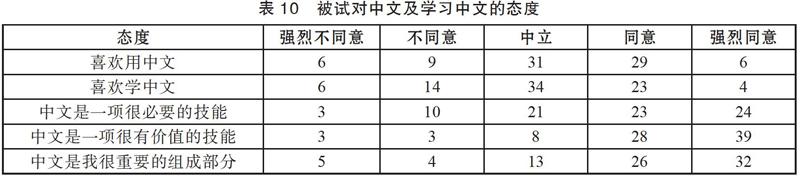

问卷接着对被试学习中文的态度做了一项细分调查,统计结果见表10。

绝大多数被试都很肯定中文的价值,也认同中文是其自身身份重要的组成部分。大多数人认为中文是一项必要的技能,不过喜欢用中文和喜欢学中文的比例相对低一些。这说明中文的价值在观念上得到了华二代的普遍认可,不过落实到具体的用和学的行动中,仍存在一些距离。

问卷还对学习中文的意义及其影响进行了调查,统计结果见表11。

大多数被试都肯定学好中文的意义:普遍认为学好中文有益于跟中国亲友交流;绝大多数认为学好中文有助于更好地理解中国文化,方便在中国旅行;大部分认为学好中文有助于跟家人和朋友交流。对于学好中文是否有助于交朋友这一点分歧最大,同意、不同意和中立几乎各占三分之一。关于学习中文对学校学习的影响,大多数人觉得没有负面影响。不过对于学好中文是否能提升自信和自我满足感,只有不到一半的人认同。有少数人认为学好中文使得常规学校的学习更难,这可能是因为学习中文需要占用一定的时间和精力。

(七)语言态度、语言行为和语言能力之间的关系

为进一步了解华二代对中文的态度、使用行为与中文能力之间的关系,我们对问卷中涉及这3方面的数据进行了统计分析。数据处理方法如下:(1)语言态度。表10统计了关于中文和中文学习态度5个问题的调查结果。采用李克特五度量表(Likert scale)对每个问题的5个答案进行数据化处理,从“非常不同意”到“非常同意”5个等级答案,依次对应1~5共5项分值,然后对5个问题的得分进行加总,得到被试对待中文和中文学习态度的总分。(2)语言行为。指被试日常生活中接触和使用中文的情况。本次问卷调查中包括两个部分:第一部分是被试跟家人用中文互动交流的情况,表2和表3统计了相关的结果;第二部分是被试在家中接触中文材料的情况,表4统计了相关结果。采用李克特五度量表对上述两个部分中每个问题的5项答案进行数据化处理,从“从不”到“总是”5个等级答案,依次对应0~4共5项分值。然后对得分进行加总,分别得到被试的中文互动和中文接触总分。(3)语言能力。指被试的中文听说读写能力,表8统计了相关结果。由于问卷调查中这部分本来就是采用等级分值回答的,可以直接导入答案分值,将被试的听说读写4项能力分值相加得到中文综合能力总分。然后,使用SPSS 25对上述几个部分的数据进行相关性分析,对于被试无法提供答案[ 例如,如果被试是独生子女,就无法提供与兄弟姐妹互动的答案;如果没有祖父母,就不能提供与祖父母互动的数据;等等。]的题目采用缺省值计算,相关性统计结果见表12。

统计结果显示,被试与家人和朋友使用中文互动的频率、接触中文学习材料的频率、对中文和中文学习的正面态度、中文综合能力这4项因素彼此之间均显著正相关。这说明语言态度、语言行为和语言能力之间具有相互影响、相互促进的正向关系。态度积极的学习者更愿意用中文与人交流,更愿意接触中文资源,而中文使用频率越高,越能促进中文能力提升。反过来,中文学习方面的成就感也促进学习者更愿意努力学习,更易于与人用中文交流。

四、调查结果讨论

(一)中文学校在华语传承中发挥显著作用

总体来说,大多数被试明显呈现出从中文到主导语言英语的转用过程。90%的被试最早接触的语言是中文或者中英文双语,中文是他们的母语。然而他们的中文熟练度远逊于父母,自主使用中文的意识不强,在生活和学习中使用中文的频率不高,例如,当跟兄弟姐妹和华裔朋友交流时,绝大多数人很少或者从不用中文。不过,虽然被试表现出从中文向英文转用的特征,调查结果也显示,他们的中文并没有丢失,听说读写四项技能在不同程度上都得以保持。这一结果不同于Veltman(1983)根据20世纪70年代调查数据得出的“语言转用”结论。Veltman认为,传承语在第一代和第二代之间完成转用过程。由于现在美国社会对传承语远比20世纪六七十年代宽容得多,多元语言文化观念得到普遍倡导,主流社会基本上从理念上接纳了传承语教育。同时,少数族裔移民也更深切意识到保持自己族裔语言和文化的重要价值,与20世纪中后期相比,传承语保持和教育在美国社会有了一定的土壤。

影响语言保持和转用的因素很多。本调查结果显示,华二代跟家人用中文交流的频率与听说能力紧密相关,而读写能力更依赖于接触中文材料的频率,语言的接触和使用直接影响到语言能力的保持和发展。陈保亚(2013)指出,儿童母语的习得是通过家庭和周围环境中的自然接触而获得,弱势语言需要在语言的自然接触中以家庭学习模式习得,而强势语言是在周围环境中习得。在美国,不少华裔家庭缺少构建自然接触中文环境的意识,家庭之外又受到强势语言英语的压倒性影响,使得华二代从中文向英文的转用倾向很明显,中文的传承和保持面临着巨大挑战。

本研究中的所有被试都表示,他们正在以各种方式学习或曾经学习过中文,绝大多数选择上周末中文学校。现在新华人移民子女从5~6岁就开始进入周末中文学校学习中文,跟他們在常规学校学习的年级同步。因此,即便他们从高中停止学习中文,也能接受到9年左右的周末中文学校教育。这一结果表明,虽然这些华二代跟家人一起散居于其他族群之中,但他们能通过各种方式坚持到当地华人自己开办的周末中文学校学习,周末中文学校对华二代的中文听说读写能力,尤其是读写能力的提高有非常大的帮助,已成为华二代学习中文的主要渠道,对华语传承和保持起着不可低估的作用。另一可喜的现象是,现在华裔家庭更加重视中文作为传承语的学习,并且更加追求中文学习的深度和质量。由此可以预测,华二代的整体中文水平将继续呈上升趋势,其中英双语能力的发展将会加强,从而在一定程度上减缓语言转用或扭转中文丢失过程。

(二)语言态度和家庭环境对华语传承发挥关键作用

语言态度与语言传承的相关性为很多学者所证实。尽管本研究没有对家长进行专门调查,但从学生的回答中仍可以观察到父母的态度。调查结果显示,现在的华人移民普遍鼓励子女的中文学习和传承,希望子女能掌握中文,了解中国文化,提高对族裔的认同感和自豪感。大多数父母在家经常跟孩子们用中文交流,有趣的是,母亲对孩子说中文的频率要高于父亲。他们在家中提供让孩子接触中文的机会,比如中文电视、书籍、音乐,以及鼓励孩子们跟国内亲友网络联系。在保持中国文化的传统节日庆祝方面,几乎所有的家庭每年都庆祝春节,高于庆祝圣诞节、元旦和感恩节的比例。调查结果还显示,正在学习中文的华二代,父母在家辅导子女中文学习的比例远高于曾经学过中文的华二代,说明华裔父母更加积极采取措施支持子女的中文学习。

本调查结果显示,华二代的语言态度、语言行为、语言能力三者之间存在显著的相关性。几乎所有被试都回答父母希望他们学习中文,绝大多数华二代表示希望自己将来的子女学习中文,他们基本都认同自己的美籍华人身份,大部分人认为中文是自己身份的重要组成部分,这既表明了华二代对待传承中文的积极态度,也显示了一定程度的语言忠诚和身份认同。王春辉(2018)认为:“语言忠诚往往被看作是语言态度的一种……在多语社会和多语人的语言认同中发挥着决定性的作用。”绝大多数华二代都肯定学好中文的意义,对华语学习和传承具有积极的态度,不但自己坚持学习,还愿意将其传承给下一代。语言态度和语言忠诚直接影响语言选择和语言使用,并對华语传承产生关键作用。

Veltman(1983)的“语言转用”分析认为,超过90%的移民第二代之所以完成了母语的转用,是因为他们主观上希望融入主流社会而尽量消减自己族裔的痕迹。魏岩军等(2012)也指出,美国华裔对母语社团的认同倾向与母语保持具有一定的相关关系。本研究显示,华二代对中文的正面态度和对华裔身份的认同,为保持华语传承奠定了基础。这一结论符合Lambert(1963)的语言学习“社会心理模型”,二语习得和传承语习得都会受到学习者认知因素和情感因素的影响,学习者对操该语言族裔的取向和对该族裔社区的态度影响语言习得状态,语言能力与态度和动机等情感因素存在相关性。

Zhang & Slaughter-Defoe(2009)曾针对美国华裔青少年(6~14岁)的中文学习进行过一项调查,发现这些调查对象总体上对学习中文的态度是消极的,缺乏学习动力,认为中文很难、汉字很难。这与本次调查中被试对中文以及学习中文的态度有所不同。本调查结果显示,绝大多数被试认为中文是有价值的,大多数人认为中文是一项必要的技能。Zhang & Slaughter-Defoe(2009)的调查取样于费城周边的普通话家庭和福建移民家庭,本研究的调查对象为中产阶层家庭。我们认为两次调查结果有差异的原因,一方面可能是取样和观察的切入点有所不同;更重要的是语言态度和语言认同是动态变化的,自2009年以来,随着中国国际影响力的进一步增强以及传承语教育观念在美国的普及和推广,美国华裔对保持中文的意识愈加强烈,周围环境对华二代学习中文更加温和正面,华裔家长及其子女对待华语态度的转变将更有利于华语传承和保持。

语言态度和家庭环境对子女的语言选择产生直接影响,不同的语言态度和家庭环境使得语言使用者做出不同的语言选择。移民第二代儿童时期的语言选择往往是父母选择的结果(王春辉2018),父母对待传承语的态度直接影响着子女的语言选择。Luo & Wiseman(2000)的研究显示,父母的态度与移民儿童的传承语熟练度显著正相关。对于海外华语的传承和保持,家庭的作用十分关键,“孩子的语言学习选择权在家长手里,但未来的最终决定权还是学习者个人。如果孩子在语言关键期受到祖语的刺激,有了这些储备,就有可能形成自己的语言优势。一旦未来他希望学习祖语,就可以利用已有的积累,最大限度地提升自己的祖语学习能力”(郭熙2020)。

五、结 语

总之,美国新泽西州散居的华人家庭中华二代的华语保持和语言转用情况基本符合Valdés(2001)的代际双语能力转用模式,这些华二代的英语能力明显高于汉语能力,形成了“以英语为主导语,汉语为从属语的双语能力模式”(吴英成,邵洪亮2014)。Fishman(2006)认为,移民进入美国超过两代以后,移民的孙辈和曾孙辈绝大部分成为英语单语者,与他们的祖父母或曾祖父母带到美国的语言及其说话者失去了直接的社会型接触,极少有人继续使用非英语传承语。从调查结果来看,由于周末中文学校和家庭的有力支持,华二代仍能维持较好的中文水平,如果这一状况持续,他们将能有效保持中英双语能力,有可能打破Fishman(2006)“两代人的时间足以消除对非英语语言的熟练掌握”的论断。调查中发现的一个有趣现象是,所有华二代几乎都用中文跟祖辈交流,说明华人祖孙三代居住的家庭抚养结构有利于华语保持,至少可以延缓华语转用的过程。此外,中国的持续崛起、网络时代的全球联通以及华人和中华文化特有的韧性等等,都是新时代海外华语保持的有利因素。特别是互联网联通和网络社交软件与现实生活的深度交融,如果能够将虚拟华语社区有效纳入华语学习和华语保持之中,将可以大大加强华二代与华语社区的联系和互动,起到类似华人传统言语社区唐人街那样的对华语保持所起的重要作用。

同时,我们也要认识到,不同国家的华语保持和语言转用情况不尽相同,即使在同一个国家,不同时期、不同群体和不同社区中的情况也有所不同。通常如果聚居人口达到一定规模,传承语在社区范围内得到维持使用,在社区和家庭中保持了一定活力,传承语就有了代际传承保持的土壤。“一定数量的聚居人口、相对集中的定居点,是保持语言文化传承的基本条件”(周庆生2017)。观察一下世界各地的情况,依托言语社区的语言互动来维持移民族群语言,传承语保持超过三代的实例比比皆是。从全球华语传承史来看,东南亚华人社区、欧美唐人街和北路东干人聚居社区,通过各自的社区力量形成了华语多代传承的社区模式。当前的问题是,当全球化时代的新华人群体不再结合为传统上的社区,而是散居于当地各族裔之中时,家庭和虚拟社区便成为传承语保持的堡垒。能否借助中国崛起而日益凸显的中文价值、华裔父母对待中文的积极态度、华二代对华人身份的认同、广泛分布可及的周末中文学校、网络时代便利的虚拟中文社区以及多元语言文化观念等等有利因素,在全球华人散居的情况下发展出一种新型“顺外传内”模式(周庆生2018),通过双语或多语实践进一步促进海外华语传承,将是全球化时代华语传承研究的重大课题。

为了系统深入了解全球华语的保持和传承状况,今后需要对不同国家和地区进行更多的比较调查。首先应根据调查对象的居住分布,即聚居于华语作为交际语的华人社区与散居于当地主导语言的非华人社区,对居住于不同社区中的华人语言传承情况进行调查和比较研究。其次,也需要对欧美国家与东南亚国家的华语保持进行比较研究。欧美国家与中国相距遥远,华语在这些国家为低势语,而东南亚国家与中国地理上接近,华语在这些国家的地位相对较高,华语在欧美国家与东南亚国家的传承情况很不相同。通过广泛细致的调查,了解和分析海外华语在双语和多语社区中的保持和转用状况,从而采取相应策略推动华语传承和国际中文教育持续发展。华语是全球华人的共同语,是全体华人祖传下来的宝贵语言文化资源,海外华语传承需要社会、社区、家庭及个人多方合作和努力,增强华语保持意识,提升华语传承的积极态度和学习动机,给华裔下一代创造更好的条件,提供更多接触、使用和学习华语的机会,才能使海外华语得到代代传承、持续发展,才能让海外华人后代把根留住。

参考文献

陈保亚 2013 《语势、家庭学习模式与语言传承——从语言自然接触说起》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》第3期。

陈 颖 2012 《美国华人社区的语言使用与语言认同——从大华府和纽约都会区为例》,南京大学博士学位

论文。

郭 熙 2020 《应重视方言在海外中华文化传承中的作用》,《中国语言生活要况》,北京:商务印书馆。

麦礼谦 1999 《传承中华传统:在美国大陆和夏威夷的中文学校》,《华侨华人历史研究》第4期。

王春辉 2018 《语言忠诚论》,《语言战略研究》第3期。

王曉梅 2005 《马来西亚雪兰荻州万津华人的语言保持和语言转用》,《中国社会语言学》第1期。

魏岩军,王建勤,魏惠琳 2013 《美国华裔母语保持与转用调查研究》,《华文教学与研究》第1期。

魏岩军,王建勤,魏惠琳,等 2012 《影响美国华裔母语保持的个体及社会心理因素》,《语言教学与研究》第1期。

吴英成,邵洪亮 2014 《华裔汉语学习者解读:新加坡视角》,《世界汉语教学》第2期。

周明朗 2014 《语言认同与华语传承语教育》,《华文教学与研究》第1期。

周庆生 2017 《东干语案例可以作为语言传承畅通与中断的典型》,《语言战略研究》第3期。

周庆生 2018 《语言适应-传承模式:以东干族为例》,《语言战略研究》第4期。

Fishman, J. A. 1964. Language maintenance and language shift as a field of inquiry: A definition of the field and suggestions for its future development. Linguistics 9, 32–70.

Fishman, J. A. 2006. Language maintenance, language shift, and reversing language shift. In T. K. Bhatia & W. C. Ritchie (Eds.), The Handbook of Bilingualism, 406–436. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.

Fishman, J. A, V. C. Nahirny, J. E. Hofman, et al. 1966. Language Loyalty in the United States: The Maintenance and Perpetuation of Non-English Mother Tongues by American Ethnic and Religious Groups. The Hague: Mouton.

Haugen, E. 1953. The Norwegian Language in America: A Study in Bilingual Behavior. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Hornberger, N. H. 2002. Language shift and language revitalization. In R. B. Kaplan (Ed.), The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford, England: Oxford University Press.

Kloss, H. 1927. Spracherhaltung. Archiv für Politik und Geschichte 8, 456–462.

Kuo, E. 1974. Bilingual pattern of a Chinese immigrant group in the United States. Anthropological Linguistics 16(3), 128–140.

Lambert, W. E. 1963. Psychological approaches to the study of language Part II: On the second language learning and bilingualism. Modern Language Journal 14, 114–121.

Li, W. L. 1982. The language shift of Chinese Americans. International Journal of the Sociology of Language 38, 109–124.

Luo, S. H. & R. L. Wiseman. 2000. Ethnic language maintenance among Chinese immigrant children in the United States. International Journal of Intercultural Relations 24, 307–324.

Valdés, G. 2001. Heritage language students: Profiles and possibilities. In J. K. Peyton, D. A. Ranard & S. McGinnis (Eds.), Heritage Languages in America: Preserving a National Resource. McHenry: Center for Applied Linguistics & Delta Systems.

Veltman, C. 1983. Language Shift in the United States. Berlin, Germany: Walter de Gruyter & Co.

Zhang, D. H. & D. T. Slaughter-Defoe. 2009. Language attitudes and heritage language maintenance among Chinese immigrant families in the USA. Language, Culture and Curriculum 22(2), 77–93.

责任编辑:魏晓明