海南槟榔园昆虫病原线虫对红脉穗螟的致病力

钟宝珠,吕朝军,李朝绪,覃伟权

(中国热带农业科学院椰子研究所/海南省槟榔产业工程研究中心,文昌 571339)

昆虫病原线虫(entomopathogenic nematode,简称 EPN)是昆虫的一种专化寄生性天敌,包括斯氏线虫科 Steioertidae 和异小杆线虫科 Heterorhabditidae 等种类,具有杀虫力强,杀虫谱广,生态安全等优点,是一种重要的生物防治资源[1]。目前,国内外对应用EPN代替化学农药进行害虫防治的研究已有所报道[2-4]。EPN除了对地下害虫有特效[5-8],还对亚洲玉米螟Ostriniafurnacalis[9]、小木蠹蛾Holcocerusinsularis[10]、腰果云翅斑螟Nephopteryxsp.[11]等多种鳞翅目钻蛀性害虫也有较好的防控效果。

红脉穗螟TirathabarufivenaWalker是槟榔上的重要害虫,其为害隐蔽,主要以幼虫蛀食花苞及幼嫩组织造成落花落果,同时危害槟榔心叶组织,造成心叶部位的“枯死性黄化”,严重影响产量。目前,国内外利用EPN防治红脉穗螟的报道较少。本研究从海南槟榔主要产区的槟榔园中进行EPN的收集与分离,测定其对红脉穗螟的致病力,以期为田间红脉穗螟的生物防治提供参考。

1 材料与方法

1.1 土样采集和试验虫源

土样采集:在海南省文昌市、琼海市、定安县、屯昌县、万宁市、保亭县、海口市、三亚市等槟榔主要产区的槟榔园中采集土样。采样时用挖刀刮掉土壤表层土,取湿润层土壤1000 g,装入保鲜袋中,写好标签标明时间、地点等信息,带回实验室进行线虫分离。

试验虫源:大蜡螟为本实验室内采用人工饲料(以蜂蜜、玉米粉及奶粉等为主要成分,并添加适量防霉剂)进行自繁自育的种群;红脉穗螟幼虫采自海南省文昌市郊区槟榔园,带回实验室内以槟榔心叶进行继代培养4代以上,挑选健康的3龄幼虫供试。

1.2 昆虫病原线虫分离

采用大蜡螟诱集法[12,13]。将采集的土样进行适当晾晒,调整土样含水量为8%~10%后,每份土样平均分成3份(作为3次重复)装入样品杯中,每个杯中土样量约为300 g,分别放入大蜡螟老熟幼虫8头。每天上、下午共2次上下颠倒样品杯使土样中的大蜡螟上下爬动与土样充分接触。2 d后开始每天检查大蜡螟幼虫的死亡情况。根据大蜡螟幼虫的死亡情况及时补充幼虫数量以便能诱集到足够多的昆虫线虫。如有发现死虫及时挑出,单头摆放到White trap装置中收集侵染期线虫(Infective Juveniles,IJs),连续观察15 d。

逐日观察White trap装置中有无线虫游出。当有线虫出现时,则收集线虫,并采用滤纸法以活体大蜡螟老熟幼虫为寄主进行回接,如果大蜡螟死亡且采用White trap装置可再次从死亡虫体上收集到线虫后,则表明该土样中存在昆虫病原线虫。

1.3 线虫对大蜡螟幼虫的致病力

用无菌水调整EPN浓度至200 IJs/mL,在直径15 cm的培养皿内铺两层滤纸,然后用移液枪吸取不同线虫液各2 mL均匀滴加到滤纸上,接入大蜡螟老熟幼虫30头,用保鲜膜封口后在室温(26±1)℃黑暗条件下培养。以滴加无菌水的处理作为对照。接种后24 h检查记录试虫的死亡情况,统计死亡率,连续观察5 d,各处理重复3次。

1.4 线虫对红脉穗螟3龄幼虫的致病力

根据1.3的试验结果,选取校正死亡率超过50%的EPN种群测试其对红脉穗螟3龄幼虫的致病力。将供试EPN 的3龄感染期幼虫(IJs)以无菌水稀释至200、300、400、500、600 IJs/mL,在直径9 cm的培养皿内铺两层滤纸,然后用移液枪吸取各处理线虫液1 mL滴加到滤纸上,接入红脉穗螟3龄幼虫20头,置于室温(26±1)℃黑暗条件培养,以相同量的无菌水处理作为对照。处理后24 h检查试虫存活情况,以昆虫针轻触虫体无自主反应为死亡标准,各处理重复3次。

1.5 数据统计与分析

致病力数据采用试虫的校正死亡率进行分析,差异显著性比较采用邓肯氏新复极差检验法(DMRT法)。根据黄剑等[14]的方法采用Excel统计软件求出毒力回归方程及LC50(以IJs/mL表示)、LC50的95%置信区间等,毒力差异显著性以LC50的95%置信区间是否重叠为标准。

2 结果与分析

2.1 海南省槟榔园中EPN分布情况

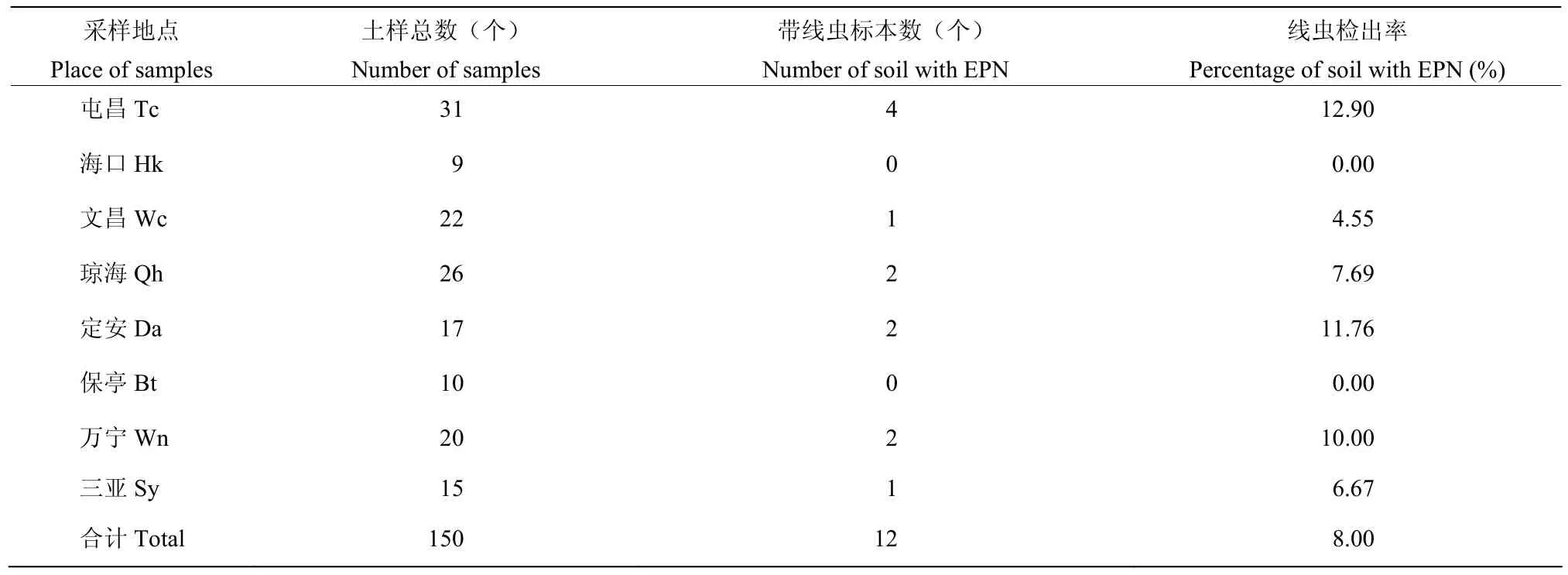

在海南省中、东部市县槟榔主要产区的槟榔园中共采集土样150份,经室内采用大蜡螟诱集及回接进行EPN的收集。在150份土样中共检测到含EPN的土样12个,线虫的检出率为8%。除了海口采集的9个土样和保亭采集的 10个土样中未检出线虫外,其余市县所采集的土样中均检出昆虫病原线虫。其中,从屯昌、定安和万宁三个市县采集的土样中检出的带线虫比率相对较高,线虫检出率分别为12.90%、11.76%和10.00%(表1)。

表1 昆虫病原线虫在海南省槟榔园的分布Table 1 EPN distribution in areca plantation of Hainan

在采样的槟榔园中土壤类型可以分为两大类,分别是红壤土和砂壤土,其中红壤土采样112个,从中诱捕到线虫的有9个,检出率为8.04%;砂壤土采样共38个,其中有3个土样诱捕到EPN,检出率为7.89%(表2)。

表2 不同类型土壤中的昆虫病原线虫检出率Table 2 Percentage of EPN under different soil types

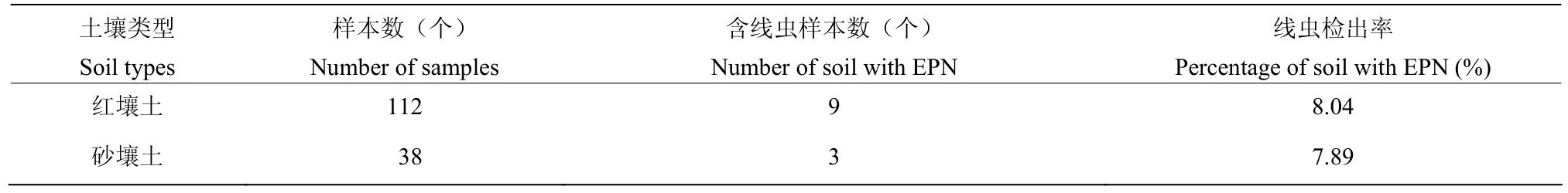

2.2 EPN对大蜡螟幼虫的校正死亡率

将土样中诱捕到的12个EPN种群分别接种大蜡螟老熟幼虫,其致病力的测试结果如表3。从表中可以看出,诱捕的 12个线虫种群均对大蜡螟幼虫具有一定的致病力,但致病力的大小存在较大差异。从处理后24 h的结果来看,Tc23、Qh04、Da12和Da15四个线虫种群对大蜡螟幼虫的死亡率均超过10%,但随着处理时间延长,在供试后120 h其累计死亡率最高均未达到45%。Tc05、Wn01和Wn09这三个线虫种群在短期内对大蜡螟的死亡率较低,如Tc05在24 h时未发现死虫,但随着处理时间延长,到接种后120 h时,这几种线虫对大蜡螟的死亡率分别为61.11%、72.22%和57.78%,均达到50%以上,表现出了较强的致病力。

表3 不同病原线虫对大蜡螟幼虫的累积死亡率Table 3 Virulence of EPN against G.mellonella

2.3 不同EPN种群对红脉穗螟幼虫的致病效果

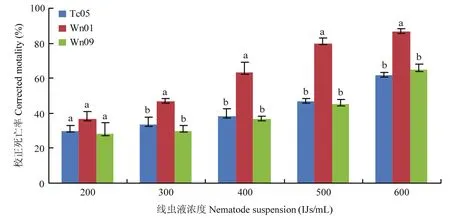

三种EPN种群Tc05、Wn01和Wn09均对红脉穗螟3龄幼虫具有一定的致病性(图1),且死亡率随着EPN浓度的升高而增加。其中,Wn01种群对红脉穗螟幼虫的校正死亡率最高,在600 IJs/mL线虫液处理后24 h校正死亡率达到86.67%,其次为Tc05和Wn09种群,校正死亡率分别达到61.67%和65.00%。

图1 昆虫病原线虫不同浓度对红脉穗螟3龄幼虫24 h的致病力Fig.1 Virulences of different concentrations of EPN against 3rd larvae of T.rufivena at 24 h

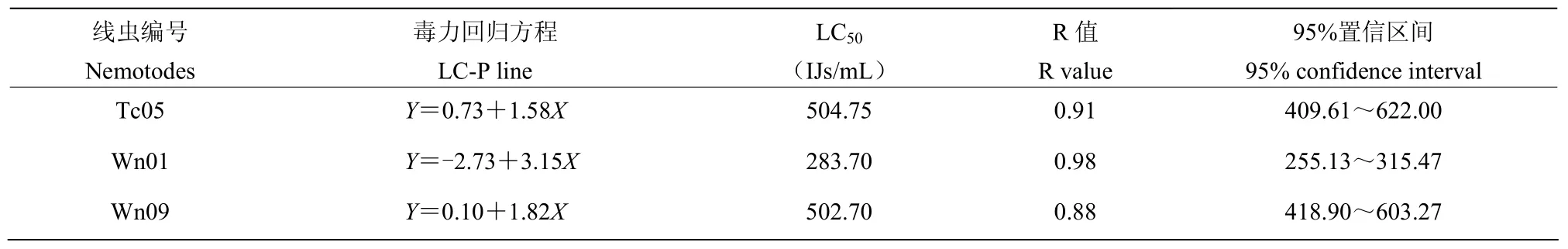

在昆虫病原线虫的毒力分析中,Tc05、Wn01和Wn09种群对红脉穗螟3龄幼虫的LC50分别为504.75、283.70和502.70 IJs/mL,从95%置信区间来看,Wn01种群与另两个种群之间无重叠,这表明Wn01线虫种群与Tc05和Wn09种群差异显著(表4)。

表4 不同昆虫病原线虫处理对红脉穗螟幼虫的毒力水平Table 4 Toxicity of different EPN to T.rufivena larvae

3 讨论

从土壤中诱捕EPN是获取线虫资源的一种比较常见的做法,但不同地区中土壤昆虫线虫检出率变化较大(6%~35%)[15-17]。本文从海南省主要槟榔园中采集的150份土样中共检测到带线虫土样12个,检出率为8%,除了海口和保亭样本未检出线虫外,其余市县所采集的土样中均检出昆虫病原线虫,由此EPN的分布可能与周边调查环境及本地区的EPN寄主丰富度有关。陈书龙等[18]对河北省的EPN资源调查发现,沙土、沙壤土和壤土带线虫率分别为8.57%、3.17%和3.36%;谷黎娜[19]研究表明,甘肃省沙壤土和壤土昆虫线虫各占37.9%、51.7%,而黏土仅占10.4%。在海南种植槟榔的园区内主要是红壤土和砂壤土,从土壤类型来看,这两种土壤中线虫检出率分别为8.04%和7.89%,无显著差异。

由于线虫的寄生专一性和对发生地环境条件的适应性不同,诱捕和筛选当地的EPN,随后将高致病力EPN再投放到田间,可更好地发挥当地EPN控制害虫的作用[20]。通过测试对大蜡螟老熟幼虫的致病效果,本试验土样中诱集到的12个EPN样本均对大蜡螟幼虫具有一定的致病力,但不同EPN间致病力差异显著,致死效率也不同,其中Tc05、Wn01和Wn09这三个EPN样本的致病力相对较强,到接种后120 h对大蜡螟的校正死亡率均超过50%。因而选择这几种线虫测试其对槟榔害虫红脉穗螟的致病力,结果表明这3个线虫种群对红脉穗螟3龄幼虫具有很强的致病作用,其中Wn01种群的致病效果最好,在600 IJs/mL线虫液处理后24 h校正死亡率达到86.67%,LC50为283.70 IJs/mL。红脉穗螟主要以幼虫在槟榔花苞内、心叶部位危害,害虫隐蔽性强,栖息环境湿度大且避光,这与EPN的生存所需条件基本一致,有利于昆虫线虫的存活及侵染,如能在生产上进行应用将可能取得较好的防治效果。