“P-G-R”深度学习范式中的教学追问策略——例谈“先行组织者”理论的应用

季正华

(常州市北郊高级中学,江苏 常州 213031)

1 引言

为了发展学生思维,促进深度学习的发生,我们提出了“P-G-R”深度学习范式,[1]即“实践”(practice)- “引导”(guidance)- “提 炼”(refinement).它是一种始于实践发现问题、基于引导分析问题、终于问题解决提炼总结的教学路径,更是一种落实学生主体思维的教学范式.在“P-G-R”范式的教学过程中,概念的理解、规律的应用、方法的领悟都是以问题为载体,用追问来驱动的.恰当设计“P-G-R”深度学习范式中的教学追问,使学生经历“理解、应用、分析、评价”的过程,不断将自己的认知与思维融入学习过程,实践中批判性地构建新认知.对学生思维的引导和认识的提炼过程进行追问,就是将学生从“浅层学习”领入“深度学习”,进而培养学生的“高阶思维”.但是在实际操作中,教师的追问设计方法存在单一化的现象,在课堂上往往不能灵活生成不同层级的有效追问.何种策略才能促进有效追问的发生?笔者,尝试从奥苏贝尔提出的“先行组织者”理论中寻找到问题解决方法.

2 “先行组织者”与“P-G-R”深度学习

先行组织者[2]教学策略是奥苏贝尔的有意义学习[3]理论的一个重要组成部分.奥苏贝尔主张在学习新知识前,向学生介绍一些他们比较熟悉且有高度概括性的关键内容,充当新旧知识联系的桥梁,称为“先行组织者”.根据“先行组织者”与学习内容的包容性和抽象程度,可以把“组织者”分为上位组织者、下位组织者、并列组织者.奥苏贝尔认为,新知识与原有认知结构中可以利用的适当观念构成3种关系:(1)新概念知识从属于学生认知结构中原有的、包络性较广的概念,那么新概念与固有概念之间的关系称为下位关系.下位关系又分为“派生下位”与“相关下位”两种;(2)当学生学习一种包络性较广,可以将原有的一系列概念从属于其下的概念时,新学习的内容便与学生旧认知结构中先有概念产生了一种上位关系;(3)当学生有意义地学习与认知结构中己有概念既不产生下位关系,又不产生上位关系的新命题时,就产生了组合关系.

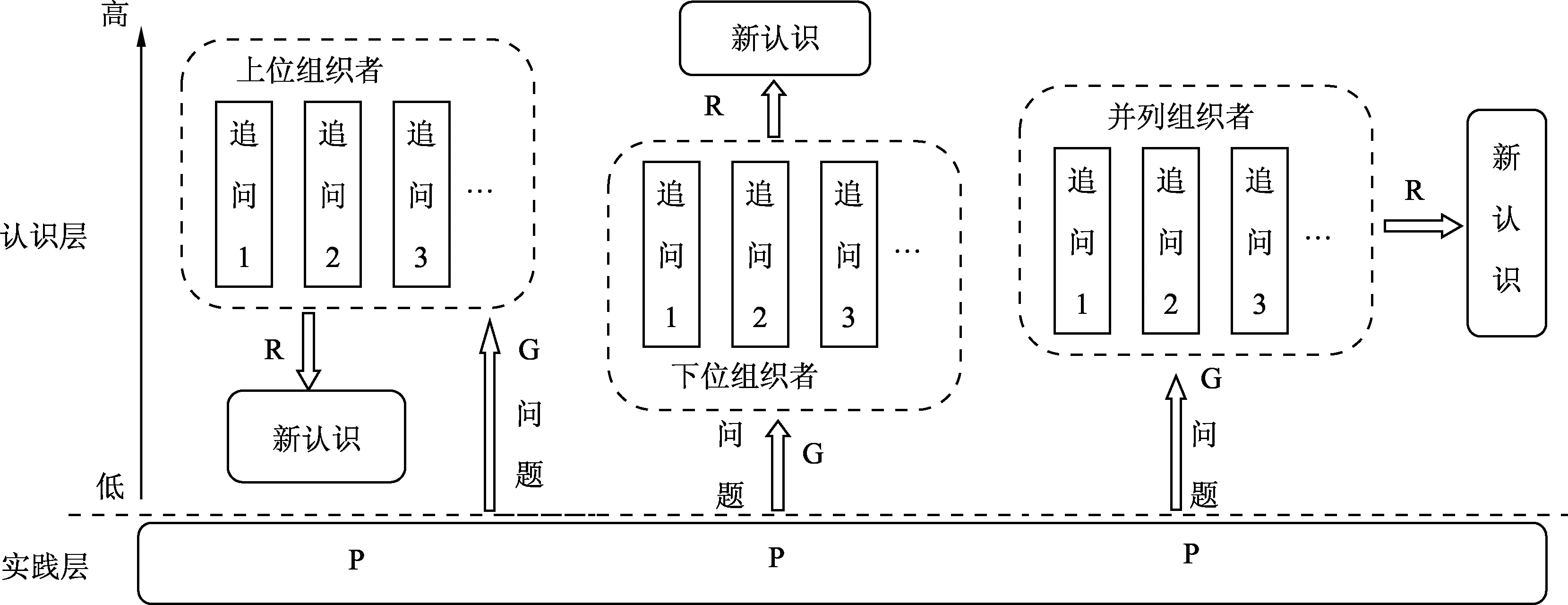

“先行组织者”可以是一个概念、一条定律或者一段说明文字,可以用通俗易懂的语言或直观形象的具体模型.[4]显然,“先行组织者”也可以由一系列指向不同认识层级的教学追问构成.新旧知识间存在“上、下位与并列”的联系,一方面揭示了知识之间本身的逻辑结构,另一方面也为开展课堂教学意义建构式追问提供了可能.据此理解,在开展“P-G-R”深度学习范式的教学过程中,笔者设计了基于“先行组织者”理论指导的教学追问实施框架,如图1所示.

图1 “P-G-R”深度学习范式中教学追问的实施框架

依据新旧认识之间的逻辑联系,基于“PG-R”深度学习范式的教学追问自然也被分为“上位组织者追问”、“下位组织者追问”和“并列组织者追问”.恰当设计,适切运用这样的教学追问往往可以将抽象、复杂、综合的物理知识更为简洁、清晰、流畅的呈现给学生.下面结合具体的教学案例,探析指向“先行组织者”的教学追问策略.

3 “P-G-R”深度学习范式中的教学追问案例

3.1 指向上位组织者的教学追问

案例1.电势概念本质的教学.

理论探究(P):电场力做功的特点,电荷在电场中具有电势能.

提出问题(G):电荷在电场中的电势能Ep能否用来描述电场的能性质?

得出结论(R):电势能的系统性,电势能不能用于描述电场能的性质.

追问1(组织者):研究电场力从而认识电场力的性质;研究电势能发现电场能的性质.电场强度是用何种方法定义的?

学生(P):比值定义法.

追问2:电场能的性质用电势来描述,类比电场强度的定义方法,电势怎么定义呢?

学生(P):电势能与电荷量的比值.

追问3:怎么理解电势描述电场能的性质呢?请举例说一说与“势”有关的词语.

学生(P):形势、优势、劣势、蓄势……

追问4(G,上位组织者):“形势、姿势、手势”中的“势”有何种含义?

追问5(G,上位组织者):“权势、蓄势、势力”中的“势”有何种含义?

追问6(G,上位组织者):“优势、劣势、强势”中的“势”有何种含义?

学生讨论(上位组织者“势”的意义):“形势、姿势、手势”与状态、姿态、位置有关;“权势、蓄势、势力”描述一种潜在的力量、趋势、能力;“优势、劣势、强势”体现了一种相对性.

教师点评(G):势,是一个位置(状态)相对于另外一个位置(状态)所具有的潜在的力量、能力.

得出结论(R):“电势”即“电位”,用来描述电场中位置所具有的做功潜能,揭示了电场中位置能的性质的不等价性.

设计意图:电势能与电势概念十分抽象,是静电场章节的教学难点.采用“P-G-R”深度学习范式,紧扣电势的上位概念——“能”与“势”.从电场力做功的特点出发,让学生经历用状态量“电势能”度量过程量“电场力做功”的理论探究过程,体会状态量描述过程量的简洁美.再巧设“类比迁移、比值定义和上位组织者‘势’意义”等角度的追问,既维持了学生学习的主体注意与兴趣,又建立了物理概念与文本词汇的内涵联系,在经历概念建构的过程中,感叹物理概念对物理本质的深刻揭示,促进学生深度思维的发生.

3.2 指向下位组织者的教学追问

案例2.电能输送模型的建立.

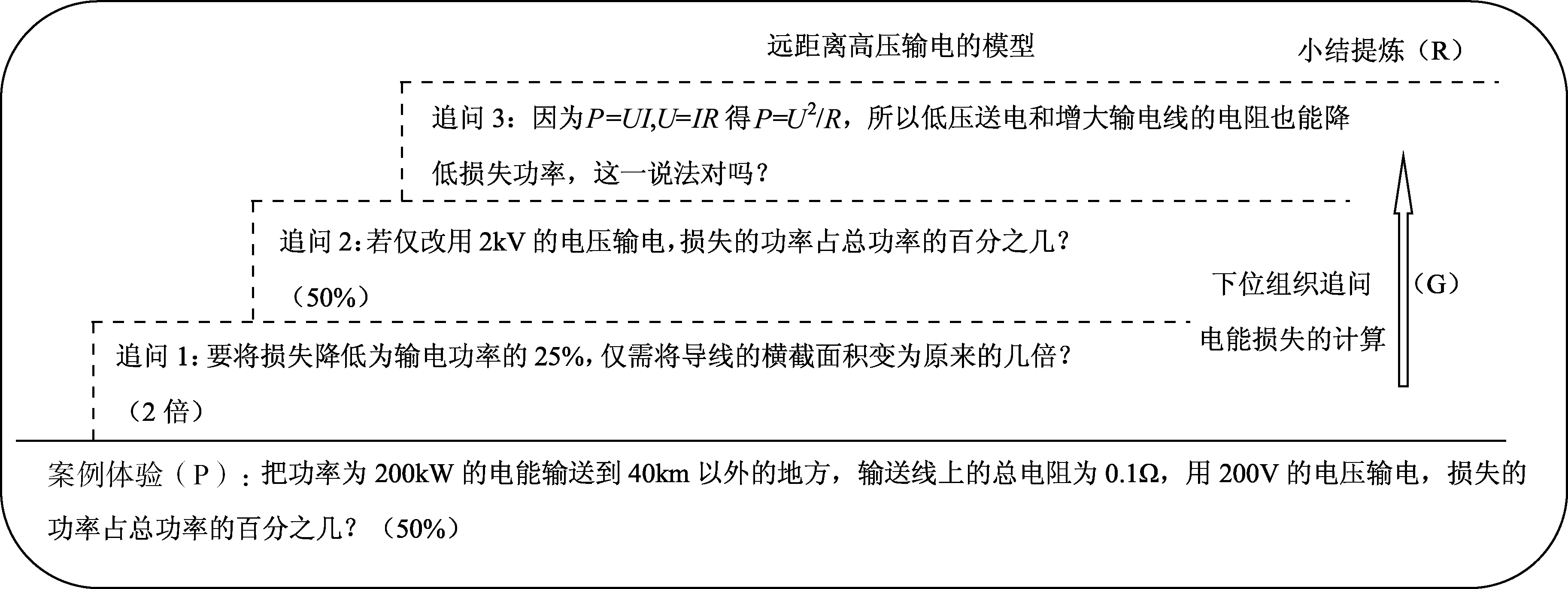

如何减少远距离输电过程中的电能损失?摒弃“被动性”的“由于Q=I2Rt,不难得出降低电能损失,可通过降低输电电流与减小电线的电阻”直白告知的教学方式,采用“主体性”的“P-G-R”深度学习的教学方式,如图2所示.

图2 “远距离高压输电的模型”的教学流程

设计意图:学生常常容易将导线上的电压损失与输电电压混淆起来,甚至会错误计算电能损失功率,进而不能正确建立远距离高压输电的模型.基于对输电模型下位概念“输电电压”与“输电电流”的认识,案例通过1个实践体验和3个思维活动追问,使得学生经历了从案例体验的生疑(输电电流如何计算)到追问求解的激疑(电能损失的计算)到追问辨析的释疑(输电电压与电压损失)的深度学习过程.这样的模型建构过程,没有由教师讲解,代替学生思考,而是通过“下位组织者”的层层追问,由学生自己通过具体分析和运算,自然而然地得出“哪些途径对降低输电线路的损失更为有效,以及怎样减小输电电流”的结论,充分发挥了学生的主体性,达到了事半功倍的效果.

3.3 指向并列组织者的教学追问

案例3.习题讲评中的方法教学.

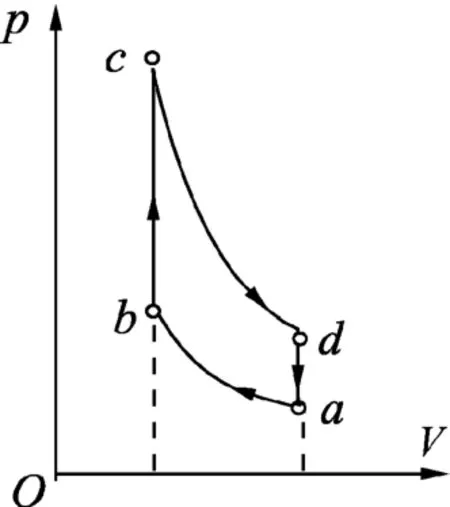

例题.(2020年江苏省适应性考试第9题)某汽车的四冲程内燃机利用奥托循环进行工作,该循环由两个绝热过程和两个等容过程组成.如图3所示为一定质量的理想气体所经历的奥托循环,则该气体

图3

(A)在状态a和c时的内能可能相等.

(B)在a→b过程中,外界对其做的功全部用于增加内能.

(C)b→c过程中增加的内能小于d→a过程中减少的内能.

(D)在一次循环过程中吸收的热量小于放出的热量.

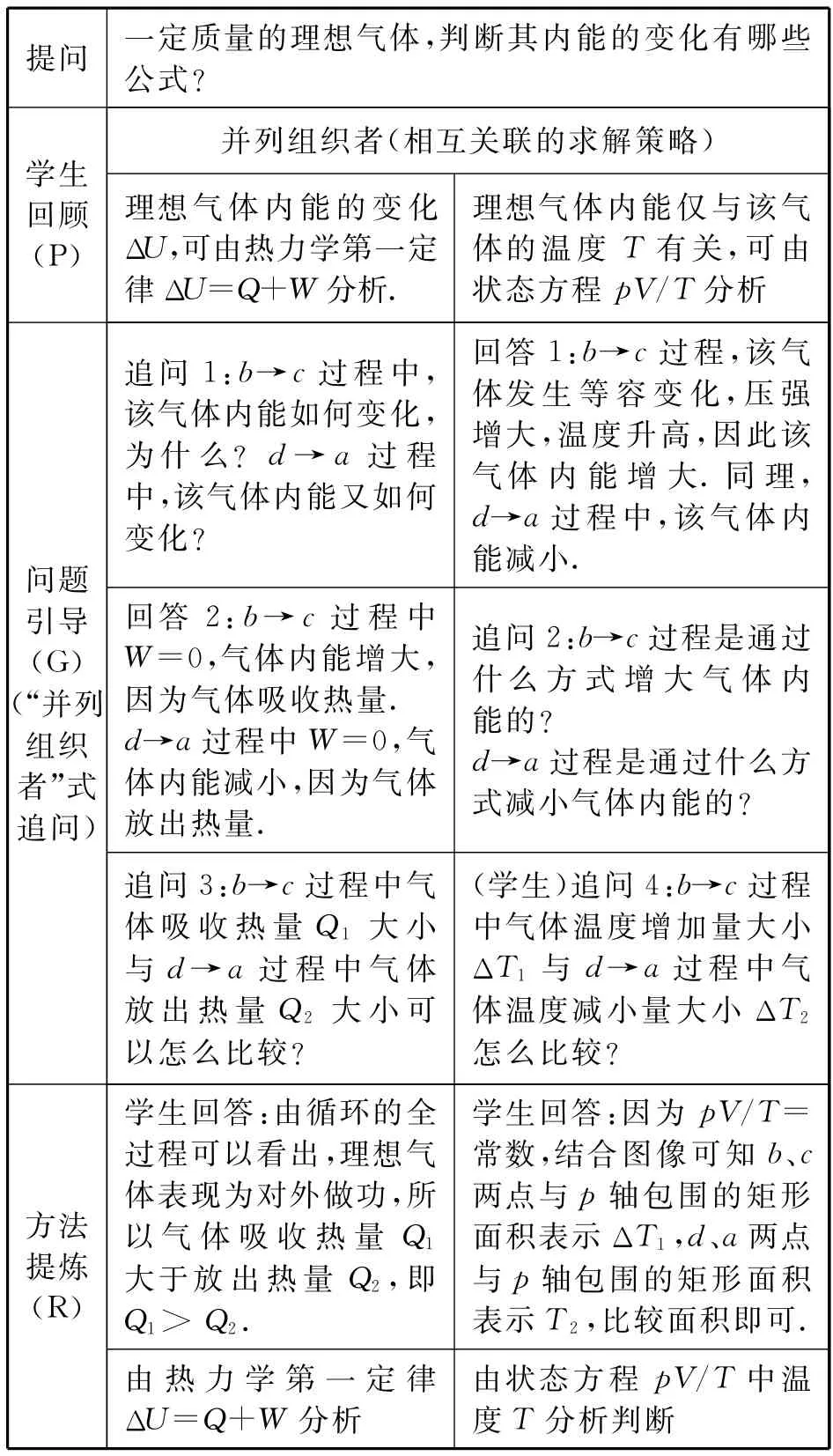

点评:本题以汽车的四冲程内燃机利用奥托循环的p-V图为背景,考查理想气体内能的影响因素、理想气体的状态方程和热力学第一定律.要求考生能根据理想气体的状态方程和热力学第一定律,分析推理得到气体的体积、温度、压强和内能的关系.着重考查考生的理解能力和推理论证能力.题中(C)选项更是考查学生灵活运用物理概念、规律分析问题的能力.选项(C)的讲评过程可采用 “并列组织者”进行教学追问,具体讲评分析见表1.

表1 对原题中理想气体内能变化的分析

设计意图:对于“理想气体内能的判断”等类似多因素问题的处理,学生往往会用零散的概念、规律来表达判断,往往难以掌握.“并列组织者”策略将问题的求解思路,通过教学追问进行分类、整合并予以凝炼,使掌握的概念因为方法的凝炼成为一个整体,不再零散.为了比较“b→c过程中增加的内能”与“d→a过程中减少的内能”,教师先设问“判断其内能的变化有哪些公式”,巧妙地降低了学生的思维难度,引导了学生的思考方向.接着,通过追问呈现了两种求解策略的“并列组织者”,让学生逐步厘清了“转化求解的思路”,将“内能的比较”转化为“热量交换的比较”.最后,精彩终于生成,学生自我追问“怎么通过温度的变化ΔT来比较内能的变化”,并采用“数理结合”的方法创新求解,真是值得拍案叫绝.显然,这种指向“并列组织者”的教学追问充分调动了主体的参与,促进了学习的深度,激活了创新的思维,落实了学科的核心素养.

4 总结

“P-G-R”范式以问题推动主体化学习,反对各种简单灌输,为物理教学发展学生思维,促进深度学习提供了一条有效思路.然而,在基于“问题”的学习过程中,学生获取新知识的效率,取决于学生在头脑中建构有关知识的途径,往往学生单纯的自我建构知识是低效的.通过“先行组织者”理论来设计每一个追问,可以导引学生走便捷的思考路径,使学生积极思考且更有深度,最终完成自我建构,促进学生的思维发展.