中高渗胶结油藏聚合物驱后非均相复合驱技术

张卓,王正欣,薛国勤,李岩,刘艳华,王熙

(1.中国石化 河南油田分公司a.勘探开发研究院;b.油气开发管理部,河南 南阳 473132;2.河南省提高石油采收率重点实验室,河南 南阳 473132)

聚合物驱技术已经在大庆油田、胜利油田和河南油田大规模工业化应用[1-3],可以提高水驱采收率10%~12%。然而,聚合物驱后仍有近50%的地质储量未被动用,且剩余油分布更加散乱[4-5],油藏非均质性更加突出,目前已有的化学驱技术很难满足进一步大幅度提高采收率的要求。非均相复合驱技术可大幅度提高聚合物扩大波及体积[6-8],同时复合表面活性剂超低界面张力带来的洗油能力,发挥协同增效的技术优势,从而获得最佳的驱油效果[9-12]。胜利油田孤岛中一区中新统馆陶组三段非均相复合驱先导试验取得了成功[13]。日产油量由3.3 t 上升至79.0 t,综合含水率由98.2%下降到81.3%。提高采收率8.5%,采收率高达63.6%。其油藏渗透率高,为2 589 mD,油藏温度为70 ℃,属于中低温疏松砂岩油藏。

双河油田始新统核桃园组Ⅳ1-3 层系,油藏温度为80 ℃,属于高温油藏。储集层物性较好,有效孔隙度为14.0%~20.0%,平均为19.2%;气测渗透率为170~1 020 mD,平均为630 mD;含油饱和度为64.8%~69.7%,平均为69.0%;层系胶结物以泥质和灰质为主,胶结类型主要为孔隙式,其次为基质—孔隙式,颗粒以次圆为主;孔隙半径主要集中在10.0~25.0 μm,平均中值半径为9.1 μm,最大孔隙半径为22.1 μm,孔隙半径大于10.0 μm 的孔隙体积占总孔隙体积的39.8%;变异系数为0.33,均质系数为0.43,微观非均质性严重。与胜利油田孤岛中一区馆陶组三段油藏相比,目标油藏呈现出温度高、渗透率低,且为胶结结构的油藏特征。本文以黏弹性颗粒驱油剂与地层孔喉匹配关系和非均相复合驱性能研究为核心,开展了非均相复合驱油体系的黏弹性、界面特性、注入性、长期热稳定性、运移方式、驱替效果、驱油机理等研究。

1 实验设计

1.1 材料及仪器

(1)材料 阴-非离子与阴离子羧酸盐复配表面活性剂(HN-Ⅳ-1),有效物质量分数为50%,中国石化上海石油化工研究院;部分水解聚丙烯酰胺(ZJ-2),固体含量为90.33%,相对分子质量为2 350×104,水解度为23.56%,河南正佳环保有限公司;黏弹性颗粒驱油剂(PPG),固体质量分数为87.53%,东营方圆公司;双河油田回注污水矿化度为5 002.0 mg/L,离子组成中Na++K+为1 601.0 mg/L,Ca2+为14.0 mg/L,Mg2+为7.5 mg/L,Cl-为1 172.0 mg/L,为1 816.0 mg/L,经双层滤纸过滤,注入性及驱油实验用时经0.45 μm 微孔滤膜过滤;实验用油为双河油田某层系多口油井原油等比例混合,经脱水处理后,添加煤油而成,黏度为6.5 mPa·s;人造均质岩心,直径为2.5 cm,长度为8.0 cm,渗透率约为630 mD。

(2)仪器 DV-Ⅲ黏度计,美国Brookfield 公司;HAAKE MARS Ⅲ流变仪,德国Haake 公司;PET-2 全自动颗粒滤过仪,北京盛维基业公司;TX-500C 型旋滴界面张力仪,美国CNG 公司;OW-Ⅲ型全自动岩心驱替装置,海安县石油科技仪器有限公司;高温高压微观可视化模拟系统,主要设备包括ISCO 驱替泵,蔡司体视显微镜,微观动态图像分析系统,高压仓,CCD摄像头以及用于模型制作的激光照排机、光刻机、烧结炉等,成都西图科技有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 PPG粒径与孔喉匹配关系测定

选用直径25 μm 的不锈钢滤膜模拟双河油田核桃园组Ⅳ1-3 层系孔喉尺寸,利用PET-2 全自动颗粒滤过仪,在不同压力条件下,测定PPG 溶液在不锈钢滤膜上的滤过体积和滤过时间,绘制滤过体积与滤过时间关系曲线。

1.2.2 驱油体系溶液配制

利用双河油田核桃园组Ⅳ1-3 层油藏回注污水配制聚合物溶液,为1 200.0 mg/L;SP 二元复合驱油体系,配方为1 200.0 mg/L 聚合物+2 000.0 mg/L 活性剂;非均相复合驱油体系,配方为1 200.0 mg/L 聚合物+2 000.0 mg/L活性剂+600.0 mg/L PPG。

1.2.3 驱油体系性能参数测定

(1)黏度 在80 ℃的温度和7.34 s-1的剪切速率下,用旋转黏度计测量驱油体系的黏度。

(2)界面张力 在80 ℃的温度和4 500 r/min的转速下,用旋滴界面张力仪测量驱油体系与原油间的界面张力。

(3)弹性模量 在80 ℃下,启动HAAKE MARSⅢ流变仪,上载夹具,选择平板模式,转子型号P60Ti,进行间隙归零。将适量驱油体系置于底板上,设置间隙为1 000 μm,使机头下降到设置的间隙,擦去多余的试液。在震荡状态下进行应变扫描,做应变—模量曲线,确定线性黏弹区。在确定的线性黏弹区内选择合适的应变,测定驱油体系的弹性模量,取弹性模量的平均值。

1.2.4 驱油体系长期热稳定性测定

将配制的驱油体系抽真空后密闭封装,控制驱油体系中的含氧量为0.5 mg/L,置于80 ℃烘箱中老化,隔一定时间测试样品黏度和弹性模量,考察驱油体系的长期热稳定性。

1.2.5 注入性实验

采用人造均质岩心,注入速率为30 mL/h。气测渗透率,饱和水,测孔隙度和水相渗透率,饱和模拟油,注入非均相复合驱油体系,待注入压力平稳后,转水驱至压力平稳,结束实验。每转注驱替液开始3~5 min 记录压力和液量,压力稳定后根据情况适当延长记录时间间隔。

1.2.6 宏观驱油实验

岩心经气测渗透率、饱和水和测孔隙度后,在80 ℃恒温箱内静置12 h 以上;岩心饱和油约到70%;以30 mL/h的驱替速度水驱,至模型出口含水率98%,计算水驱采收率;注入聚合物溶液(30 mPa·s,0.66 PV),驱替至模型出口含水率98%,计算一次聚合物驱采收率;注入非均相复合驱油体系,驱替至含水率98%,计算非均相复合驱采收率,结束实验。实验过程中记录压力及液量。

1.2.7 微观驱油实验

通过微观驱替动态图像分析系统软件完成微观驱油实验过程监控、动静态图像的采集与分析。实验温度为80 ℃,驱油速度为0.005 mL/min。模型抽真空,饱和水,饱和原油,造束缚水;聚合物驱至模型出口端含水率98%;注入非均相复合驱油体系后,再水驱至出口端含水率不小于98%,对整个驱替过程中剩余油的启动和分布进行实时采集;应用分析软件对实验结果进行图像处理与定量分析。实验中PPG 溶胀4 h后达到平衡状态,溶胀粒径为352 μm。

2 结果与讨论

2.1 PPG粒径与孔喉匹配关系

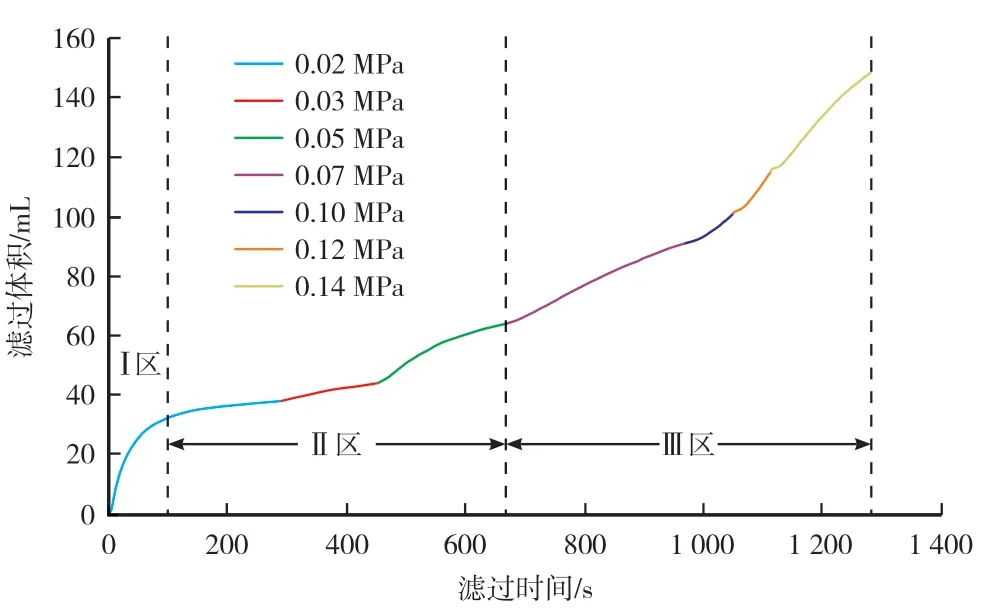

PPG 粒径与地层孔喉的匹配关系直接影响产品的注入性及调驱效果。在不同压力条件下,PPG 通过25 μm 滤膜时的滤过情况如图1,其中Ⅰ区为自由滤过区,孔喉未被堵塞,PPG 可以顺利通过;Ⅱ区为封堵+变形通过区,PPG 对孔喉造成封堵,当压力达到一定程度时,PPG 能够变形通过;Ⅲ区为变形通过区,当压力大于启动压力时,PPG 可以自由通过。PPG 通过孔喉具备自由通过-封堵-变形通过的特征[14]。

图1 不同压力下PPG滤过体积与滤过时间关系Fig.1.Relationship between PPG filtration volume and filtration time under different pressure conditions

2.2 非均相复合驱油体系性能评价

2.2.1 非均相复合驱油体系黏弹性评价

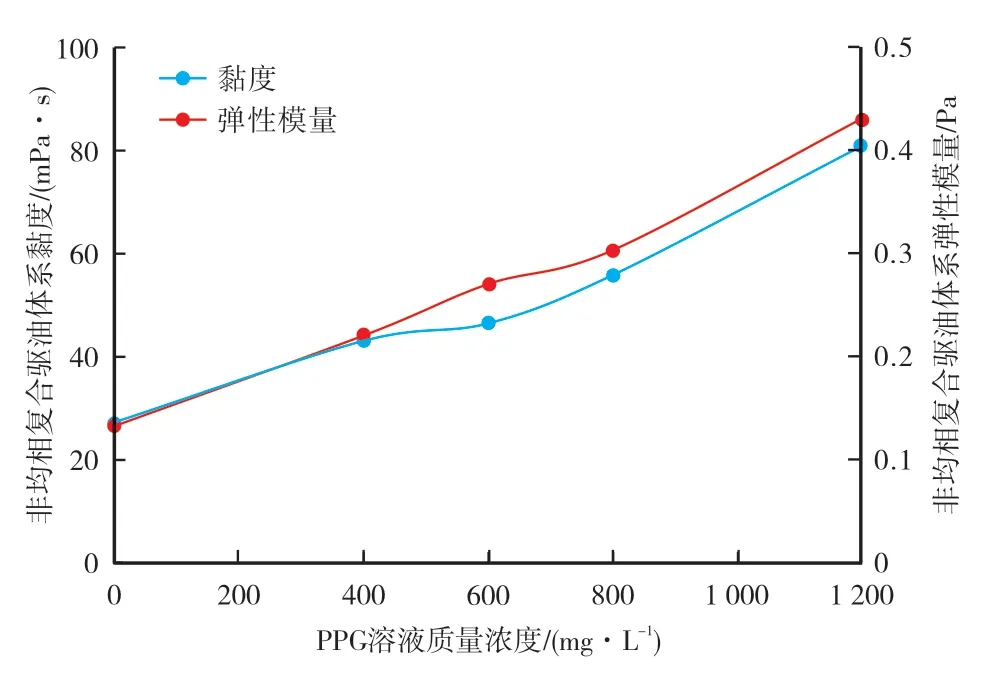

非均相复合驱油体系的黏度和弹性模量都随PPG溶液质量浓度升高而增加(图2)。非均相复合驱油体系黏度较聚合物驱油体系高58%~197%,弹性模量较聚合物驱油体系高67%~227%。与聚合物驱油体系相比,非均相复合驱油体系弹性模量增幅大于黏度增幅。

图2 非均相复合驱油体系黏度和弹性模量与PPG溶液质量浓度关系Fig.2.Relationship among the viscosity and elastic modulus of heterogeneous compound flooding system and the mass concentration of PPG solution

2.2.2 非均相复合驱油体系界面张力评价

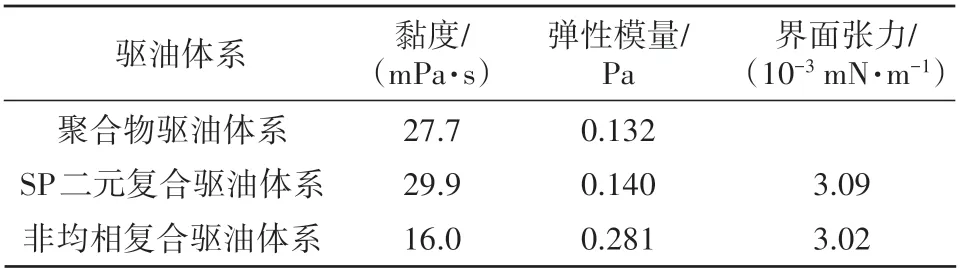

为考察非均相复合驱油体系能够充分发挥扩大波及体积和洗油能力的优势,对比聚合物驱油体系、SP 二元复合驱油体系和非均相复合驱油体系的黏度、弹性模量和界面张力(表1)。在SP二元复合驱油体系中加入PPG,非均相复合驱油体系的黏弹性特征得到明显改善,体系偏弹性,改变了聚合物溶液偏黏性的特点,弹性明显增强。非均相复合驱油体系和SP二元复合驱油体系的界面张力都处在10-3mN/m 超低数量级,都具有提高洗油效率的作用。

表1 不同类型驱油体系黏弹性和界面张力Table 1.Viscoelasticity and interfacial tension of various oil displacing systems

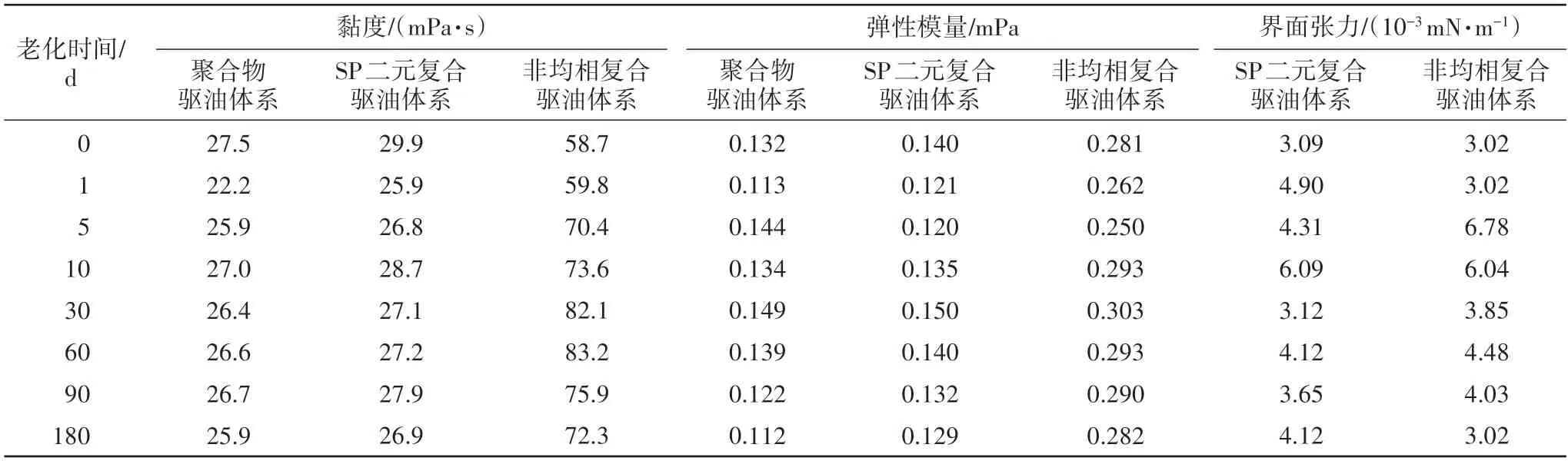

2.3 非均相复合驱油体系长期热稳定性评价

驱油体系一旦注入油层,经过数月甚至数年才能采出。在油藏温度条件下,驱油体系是否具有较高的黏弹性和界面张力,是否维持在超低数量级是必须要研究的问题。在80 ℃条件下老化180 d,不同驱油体系的长期热稳定性见表2。可以看出,聚合物驱油体系黏度和弹性模量的保留率大于90%,热稳定性较好[15-16]。SP二元复合驱油体系黏度和弹性模量保留率同样为90%,但由于体系内含有表面活性剂,且表面活性剂具有较强的耐温性,老化180 d 内界面张力处于10-3mN/m 数量级。在SP 二元复合驱油体系中添加PPG 溶液形成非均相复合驱油体系,由于PPG 溶液质量浓度的增加使非均相复合驱油体系的黏弹性较聚合物驱油体系有大幅度上升,180 d内黏度和弹性模量保留率超过100%。非均相复合驱油体系界面张力180 d内都处在10-3mN/m 超低数量级,表明PPG 与阴-非离子与阴离子羧酸盐复配表面活性剂具有良好的配伍性,且能够保持较高的洗油能力。

表2 不同驱油体系的长期热稳定性Table 2.Long-term thermal stability of various flooding systems

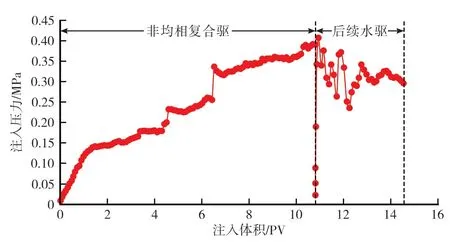

2.4 非均相复合驱油体系注入性评价

实验选取人造均质岩心,对非均相复合驱油体系的注入性进行评价,岩心气测渗透率为706 mD。非均相复合驱油体系的注入压力随着注入体积的增加而增加(图3),转后续水驱后压力有所下降,但依然能保持较高的压力水平。由于PPG 具有黏弹性,能够运移到岩心深部,且在岩心孔喉中不断运移、封堵、变形通过;因此,注入非均相复合驱油体系阶段压力呈现锯齿状波动[17]。后续水驱阶段,PPG 依然在岩心孔喉内不断运移、变形通过,故压力依然较高,表明PPG在岩心中形成有效的渗流阻力。

图3 不同驱油体系在岩心中注入压力随注入量的变化曲线Fig.3.Changes of injection pressure with injection volume of different oil displacing systems

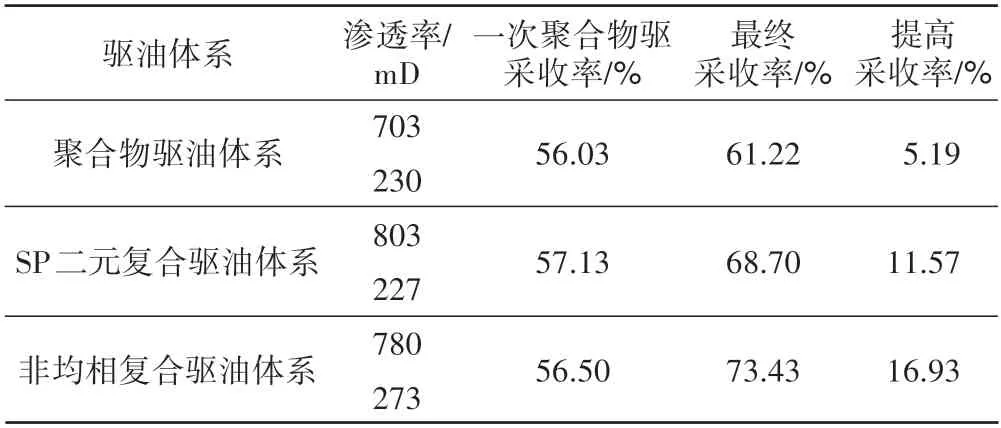

2.5 非均相复合驱油体系驱油性能评价

为证明非均相复合驱的优势,对比非均相复合驱、聚合物驱和SP 二元复合驱在高强度聚合物驱(30 mPa·s,0.66 PV)的效果(表3)。注入量均为0.50 PV。非均相复合驱提高采收率为16.93%,远大于SP 二元复合驱和聚合物驱的效果,显示了非均相复合驱较好的黏弹性作用、液流转向作用和调驱效果。

表3 不同驱油体系在双管并联岩心提高采收率效果Table 3.Dual parallel core experiment results of enhanced oil recovery from different oil displacing systems

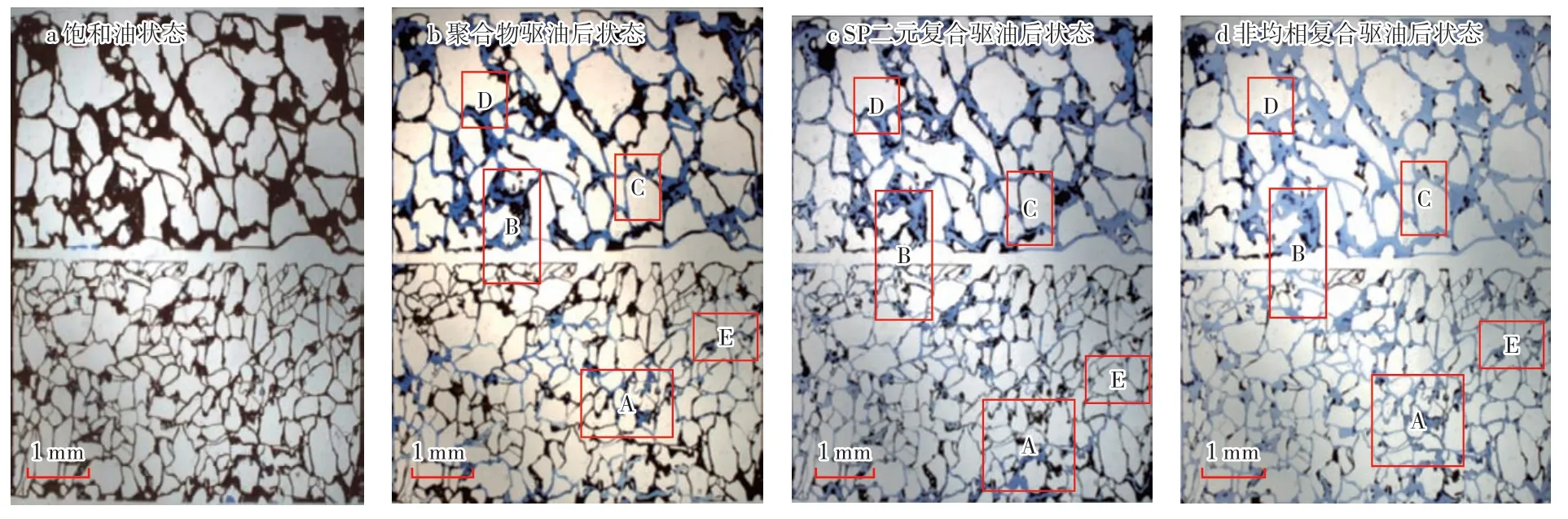

2.6 非均相复合驱油体系微观驱油效果

模拟高温油藏条件,用渗透率级差为6 的并联岩心模型依次进行了聚合物驱、SP 二元复合驱和非均相复合驱,观察微观剩余油状态(图4)。聚合物溶液优先进入充满水的通道,以相对较快的速度沿水道渗流,并形成聚合物驱通道。聚合物因其高黏弹性,能封堵狭窄喉道。随驱替压力上升,后续聚合物溶液绕流进入渗流阻力较小的低渗层,启动低渗区部分连片状剩余油,从而有效扩大波及体积。SP 二元复合驱也是通过聚合物来扩大波及体积,SP 二元复合驱与聚合物驱的扩大波及体积相当,SP 二元复合驱中含有表面活性剂,因此可以启动低渗层中的剩余油。

图4 聚合物驱后非均相复合驱微观剩余油状态Fig.4.Microscopic status of residual oil after polymer flooding and heterogeneous compound flooding

非均相复合驱油体系具有PPG 扩大波及体积和表面活性剂提高洗油效率的协同增效作用,能在SP二元复合驱的基础上进一步启动低渗区簇状剩余油(A)、高渗区斑状剩余油(B)、一些“盲端”中的剩余油(C)、油膜厚度减少或消失(D)以及被毛细管力束缚的柱状剩余油(E),波及体积明显高于SP 二元复合驱,油相饱和度显著降低。实验结束后剩余油呈均匀状态分布,这是在驱油体系微观驱油实验中少见的。

3 结论

(1)具备自由通过-封堵-变形通过渗流特征的黏弹性颗粒驱油剂,与中渗油藏孔喉具有良好的匹配性,易注入,从而达到油藏深部封堵调驱的效果。

(2)非均相复合驱油体系较聚合物驱油体系黏弹性显著增大。随着非均相复合驱油体系中黏弹性颗粒驱油剂溶液质量浓度升高,黏弹性增大。油藏温度下老化180 d,非均相复合驱油体系具有较高的黏弹性保留率,界面张力仍处于10-3mN/m超低数量级。

(3)与聚合物驱油体系和SP 二元复合驱油体系相比,非均相复合驱油体系具有较高的黏弹性,能够充分发挥液流转向和调驱效果。

(4)非均相复合驱油体系依靠黏弹性颗粒驱油剂扩大波及体积和表面活性剂提高洗油效率的协同增效作用,能在聚合物驱基础上进一步启动微观剩余油,显著降低油相饱和度。