三维预演模型及膜解剖在腹腔镜结肠癌根治术中的应用

王冬冬,张 帅,毛剑平,韩元圣,吴相柏

(三峡大学第二人民医院结直肠肛门外科,三峡大学肛肠诊疗研究所,结直肠癌精准诊疗宜昌市重点实验室,湖北 宜昌,443000)

目前我国结直肠癌的发病率与死亡率均保持上升趋势,2018年中国癌症统计报告显示,我国结直肠癌的发病率与死亡率在全部恶性肿瘤中分别位居第3、第5,其中新发病例37.6万,死亡病例19.1万,城市远高于农村,且结肠癌的发病率上升显著,多数患者确诊时已属中晚期[1]。手术是治疗结肠癌的重要手段,手术的精准性及安全性一直是结直肠外科医师关注的焦点,目前研究显示,术前腹部CT血管造影(CT angiography,CTA)、三维成像技术在显示肿瘤位置、供血血管、与周围组织关系、淋巴结转移等方面效果显著,对滋养血管结扎部位、肿瘤切除、淋巴结清扫范围等指导作用较好,可减少术中副损伤、意外出血[2-4],然而对三维手术预演模型、膜解剖指导下的腹腔镜结肠癌精准切除相关研究较少。因而,为了避免损伤重要血管、缩短手术时间、减少术后并发症,腹腔镜结肠癌根治术前精准全面评估结肠肿瘤的位置、毗邻关系、滋养血管及其解剖变异尤为重要。因此笔者通过术前建立三维手术预演模型精准显示肿瘤位置、滋养血管、肿瘤与周围组织的关系、淋巴结转移情况,指导术者制定手术预演方案,包括结肠肿瘤滋养血管结扎的部位、拟切除肠管的长度与位置、淋巴结清扫范围等,同时在膜解剖理念指导下行腹腔镜结肠癌根治性切除术,提高手术质量,改善预后,延长生存期。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集2019年1月至2020年12月宜昌市第二人民医院结直肠肛门外科收治的需要行腹腔镜手术治疗、满足病例收集标准的结肠癌患者的临床资料,纳入标准:(1)≥18周岁;(2)经电子结肠镜检查、组织病理活检诊断为结肠癌;(3)病例资料、数据均记录完整。排除标准:(1)心肺肝肾等严重功能不全;(2)严重肠梗阻,癌肿广泛转移,腹腔内粘连严重;(3)对造影剂过敏。入选患者60例,其中男44例,女16例,平均(63.03±10.54)岁,两组患者临床资料差异无统计学意义,见表1。术前行腹部增强CT、腹部CTA、联合结肠融合成像检查,建立三维手术预演模型的34例患者作为观察组;术前常规行腹部CT或腹部增强CT排除远处转移并行腹腔镜下全结肠系膜切除术(complete mesocolic excision,CME)的26例患者作为对照组,两组患者术中均基于膜解剖理论进行手术操作。患者入院常规问诊查体,并行血常规、肝肾功能、凝血功能等实验室检查,术前均签署告知书及手术同意书,本研究通过宜昌市第二人民医院伦理委员会审核批准。

表1 两组患者临床资料的比较

1.2 检查方法 患者检查前准备:清洁肠道,憋尿,用灌肠整复仪经肛门结肠充气;采用SOMATOM Definition FLASH双源螺旋CT,扫描参数:管电压120 kV,自动管电流调制技术,螺距0.6,重建层厚0.6~1 mm,层间距0.6 mm,矩阵512×512,启用对比剂跟踪触发技术,触发CT扫描阈值为120 HU,使用双筒高压注射器,自右肘正中静脉注射对比剂碘海醇(320 mgI/mL),剂量为70~80 mL,注射速率为5.0 mL/s,进行动脉期、静脉期、平衡期扫描,动脉期延迟时间为25~30 s,扫描范围上至膈顶,下至耻骨联合下3 cm,完成扫描后将数据传至Syngo.via工作站,对层厚1 mm的图像采用容积成像、最大密度投影、多平面重建、曲面重建等方法进行肠系膜血管、结肠肿瘤及结肠三维融合图像重建,建立三维手术预演模型。所获图像均由2名高年资放射科医师进行仔细评估,以取得一致意见为最终结果。

1.3 手术方案 两组患者均由同一固定手术团队施术,术前建立三维手术预演模型,确定结肠肿瘤位置、滋养血管、结肠肿瘤与周围组织的关系及淋巴结转移情况,指导术者制定术前手术预演方案,包括滋养血管结扎的部位、拟切除肠管的长度与位置、淋巴结清扫范围,术中基于膜解剖理论行腹腔镜下结肠癌根治性切除术,根据术中滋养血管、淋巴结清扫范围决定肠管切断线,严格执行腹腔镜结肠癌操作指南及CME原则。

1.4 观察指标 分别记录两组手术时间、术中出血量、淋巴结清扫数量、住院时间及术后并发症发生情况,并进行对比分析。

2 结 果

60例患者均顺利完成腹腔镜手术,无中转开腹,术中未出现副损伤,观察组手术时间短于对照组,术中出血量、术后住院时间少于对照组,见表2、表3;两组术后并发症总发生率差异无统计学意义(χ2=1.5796,P>0.05),观察组术后发生炎性肠梗阻1例,对照组术后发生炎性肠梗阻2例,消化道出血1例,腹泻1例,均经积极保守治疗后治愈,见表4;两组淋巴结清扫数量差异无统计学意义(P>0.05)。

表2 两组乙状结肠癌患者围手术期指标的比较

表3 两组右半结肠癌患者围手术期指标的比较

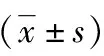

表4 两组患者术后并发症的比较(n)

3 讨 论

结肠癌是消化道常见恶性肿瘤,发病率呈逐年上升趋势,世界范围内其发病率、死亡率居所有恶性肿瘤的第3位,2017年美国结直肠癌的发病率位居恶性肿瘤第4位,然而死亡率高居第2位[5]。其诊疗过程涉及手术、化疗、放疗、影像学评估、病理学评估、内窥镜等多种手段,多学科综合治疗模式可明显改善结肠癌诊疗水平,然而迄今为止,手术切除仍是结肠癌最主要且有效的治疗方法,对于癌肿局限于肠壁内的患者而言,切除病变肠段及其淋巴引流区,可有望达到彻底根治的目的,随着手术技术及设备的革新,结肠癌手术的微创治疗特点已得到临床公认,其治疗的有效性及安全性也得到广泛认可,其临床应用也不断突破年龄限制。研究表明,大于75岁的老年人行腹腔镜辅助结直肠癌手术同样是安全、有效的[6]。

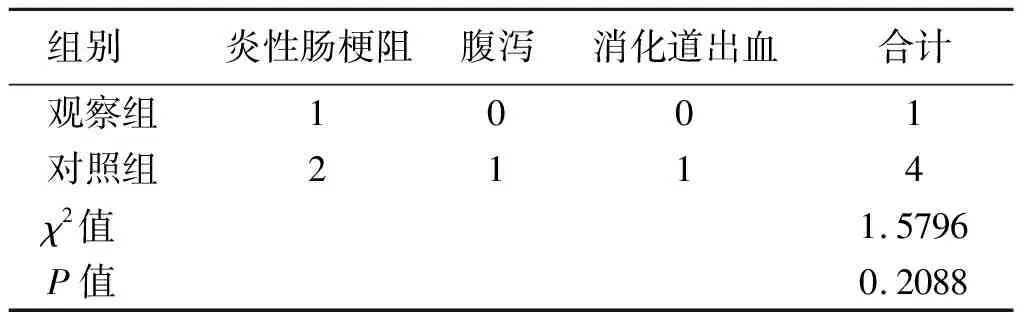

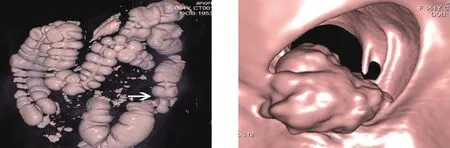

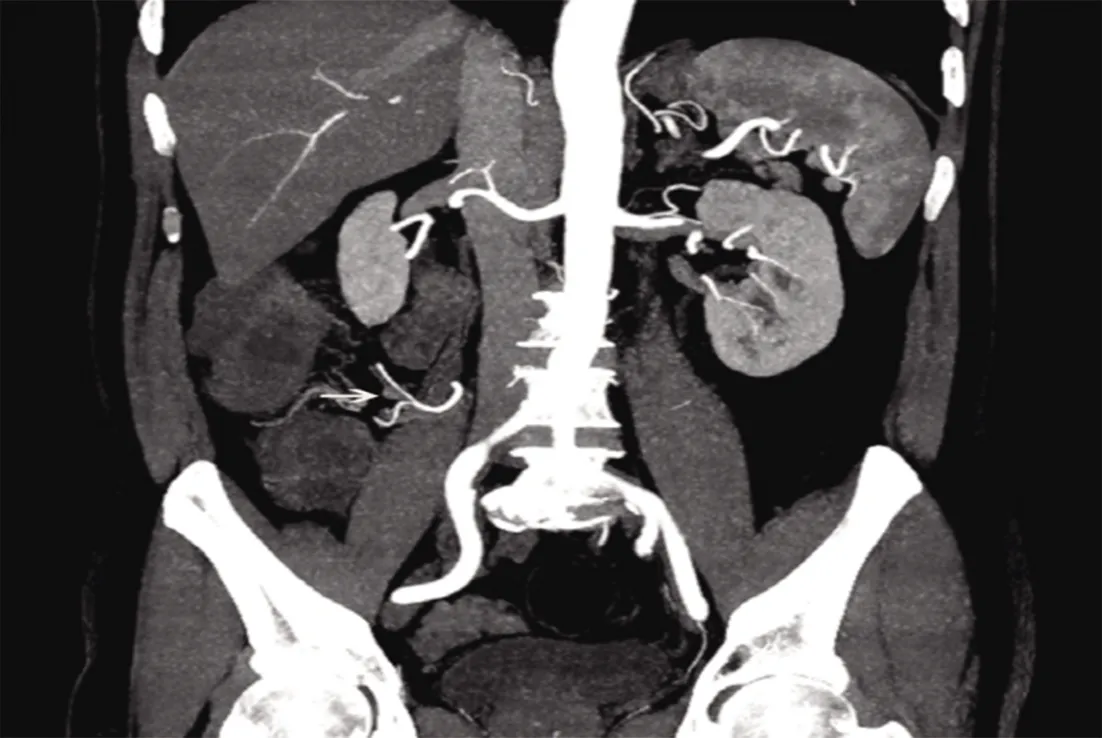

通过术前精准全面评估(包括结肠肿瘤位置评估、滋养血管评估、区域淋巴结评估、肠段切除及淋巴结清扫范围的评估等)获取相关手术信息指导术者手术操作,术中做到心中有数,有的放矢,使手术操作更加流畅、精准,是结直肠外科医师孜孜不倦追求的目标。(1)术前滋养血管的评估:国内外均有报道,并证实通过术前腹部CTA检查重建重要血管的解剖,术前发现重要血管解剖变异,可避免术中损伤,从而减少术中或术后并发症的发生,提高手术安全性与有效性。Hiroishi等于腹腔镜结直肠癌手术前行腹部CTA及CT结肠成像(CT colonography,CTC)检查,进行图像三维重建,发现可很好地显示乙状结肠动脉(sigmoid artery,SA)及右结肠动脉的分支类型及回结肠动脉(ileocolic artery,ICA)、肠系膜上静脉的位置关系,以及副结肠中动脉的存在,指导术者进行滋养血管的离断,避免副损伤,提高手术安全性[2]。国内学者卞林杰等一项前瞻性研究共纳入80例行腹腔镜右半结肠癌手术的患者,随机分为三维融合图像组与传统CT组,发现三维融合图像组术前评估能很好地显示Helen胃结肠干分型及其变异,与传统CT组相比,手术时间更短,术中出血更少,淋巴结清扫数量更多,差异有统计学意义,但两者术后并发症、住院时间差异无统计学意义。此研究认为,三维重建融合图像是非常有效的术前评估手段,可避免术中损伤,提高治疗效果。但此项研究纳入的病例均为中国人,且病例数较少,可能存在人种解剖方面的差异,导致研究结果偏倚。此外,未对肠系膜淋巴结清扫范围、肠段切断线进行深入研究[7]。另有文献报道,右结肠动脉有41%直接发自肠系膜上动脉(superior mesenteric artery,SMA),在肠系膜上静脉腹侧的占51%~57%,ICA在肠系膜上静脉侧的占43%~49%[8]。SA有58%起源于直肠上动脉(superior rectal artery,SRA),42%起源于左结肠动脉(left colic artery,LCA)[9]。术前发现这些重要血管的解剖变异,术中可有效避免血管副损伤,提高手术的安全性。如图1、图2,可清晰显示肠系膜下动脉(inferior mesenteric artery,IMA)与SMA的分支、右结肠动脉的发出等。副结肠中动脉发生率文献报道为5%~49.2%[10]。研究中我们未发现副结肠中动脉的变异,日本学者Hiroishi等也未发现其变异[2]。(2)术前结肠肿瘤的评估:术前准确评估结肠肿瘤的位置、大小、分期等,对于精准诊断及手术操作均具有很好的指导作用,传统电子结肠镜检查对于肿瘤位置的判断存在一定偏差,甚至需借助术中结肠镜检查定位结肠肿瘤位置。国外一项纳入217例结肠癌患者的前瞻性观察性研究显示,术前行CTC检查评估结肠肿瘤,CTC在肿瘤定位与T分期中能提供有效且准确的信息,且对筛选出新辅助治疗获益的局部进展期结肠肿瘤患者具有较高的临床价值,其定位结肠肿瘤的准确性可高达92.4%,T分期评估的准确度、灵敏度及特异度分别为87.1%、88.5%及84.1%。然而N分期准确度、灵敏度及特异度则相对较低,分别为69.3%、74%及67.1%[11]。此外,一项纳入86例结肠癌的患者术前行CTC检查,结果显示,CTC可准确定位所有病灶,与术后病理T分期显著相关,可显示原发肿瘤的滋养血管,加快淋巴结的准确清扫[12]。国内学者戎祯祥同样认为术前增强CT、CTC检查及多层螺旋CT三维重建,可准确反映并模拟结肠肿瘤的准确位置,对于术前制定手术方案、手术切除范围具有重要指导意义[4]。本研究中我们同样应用CTC进行术前肿瘤的评估,见图3、图4,发现CTC可准确定位结肠肿瘤的具体位置及T分期,对确定术中肠段切除长度具有很好的指导作用。(3)术前淋巴结清扫范围及肠段切除线的评估:关于结肠癌的肠段切除范围,即肿瘤两端的肠管切除长度,目前亦存在争议,欧美国家多采用“10 cm原则”,即肿瘤两端各切除10 cm正常肠管。根据第9版日本《大肠癌处理规约》要求[13],需根据术中滋养血管、淋巴结清扫范围决定切断线。即根据肿瘤部位与主干血管的位置关系,决定每个区域具体的淋巴结清扫范围。结肠癌肠旁区域淋巴结的范围根据肿瘤与支配动脉的位置关系可分为4种类型:①肿瘤位于支配动脉正下面的情况,距肿瘤边缘10 cm范围的口侧、肛侧肠管的肠旁淋巴结。②有1根支配动脉位于肿瘤边缘10 cm内,超过支配动脉流入部位5 cm、对侧距肿瘤边缘10 cm范围肠管的肠旁淋巴结。③支配动脉距肿瘤边缘10 cm内有2根动脉,口侧、肛侧均超过支配动脉流入部位5 cm范围的肠旁淋巴结。④距肿瘤边缘10 cm内无支配动脉,超过肿瘤边缘最近动脉5 cm,对侧距肿瘤边缘10 cm肠壁的肠旁淋巴结。我们认为根据术中滋养血管及淋巴结清扫范围决定肠段切断线更加符合肿瘤的生物学行为,可改善患者预后。(4)术前肠系膜淋巴结评估:对术前肠系膜淋巴结的评估目前仍无特别有效的检查手段,术前三维手术预演模型可显示部分明显肿大淋巴结,见图5,淋巴结的清扫更多依赖于术者的临床经验,根据术中滋养血管的判断决定淋巴结清扫范围。国外学者Chand等将靛青绿荧光注入结肠癌周围及其浆膜下显示结肠癌引流区域淋巴结,可清扫更多阳性淋巴结,改善患者预后[14],因设备要求较高,我们尚未开展相关研究。本研究结果显示,两组淋巴结清扫数量差异无统计学意义,提示术前三维手术预演模型对于淋巴结的清扫并无很好的临床指导价值,因此在今后的研究中,我们需要寻找更加有效的手段显示清扫区域的淋巴结,提高手术的根治性,改善患者预后。此外,有国内外学者将虚拟现实及三维打印技术应用于结直肠外科手术的术前评估,也取得不错的临床效果,然而其技术要求较高,费用相对昂贵,加之耗时较长,临床应用受到限制[15]。

图1 三维融合图像(粗箭头示乙状结肠癌,图像清晰显示IMA及其分支情况,SA1/SA2起源LCA,为肿瘤滋养血管) 图2 三维融合图像(肿瘤位于升结肠,ICA为滋养动脉,右结肠动脉缺如)

图3 CTC乙状结肠肿瘤肠腔外评估(箭头示乙状结肠肿瘤) 图4 CTC乙状结肠肿瘤肠腔内评估

图5 三维重建显示肠系膜淋巴结(箭头为转移淋巴结)

2010年,日本外科医师篠原尚论述“从膜的解剖解读术式要点”,从胚胎学起源对膜解剖理论进行了系统化阐述[16]。2015年国内龚建平教授进一步对外科膜解剖进行了详细介绍,他认为膜解剖为外科医生膜间分离提供了解剖学依据,膜间是没有或少有血管的,这样使得术中出血开始走向微出血,乃至零出血,由于被切除组织被膜完整包裹,完整清除了局部淋巴结、脂肪结缔组织,使术后局部复发率明显下降,从外科手术与局部解剖学的角度对CME的概念重新作出了更全面的诠释。包括系膜的形态、分布不均一性,系膜与系膜床间融合的不均一性等。这也将CME术中寻找间隙、层面的技巧上升为稳定的操作路径,为建立规范化的结肠癌手术提供了理论依据[17]。钟鸣教授认为,膜解剖的概念从胚胎解剖学角度,将系膜解剖、血管解剖与淋巴解剖融合在一起,既补充说明了CME中系膜与血管根部的关系,又给D3淋巴结清扫提供了理论基础。从膜解剖理论出发,将CME与D3淋巴结清扫相结合,清晰分辨结肠系膜、血管与淋巴结的关系,才能顺利完成结肠癌的根治手术[18]。同样将膜解剖理论应用于腹腔镜全直肠系膜切除术中,将有助于保持直肠系膜的完整切除、保护盆自主神经[19]。池畔教授提出,膜解剖发现了以往未曾认识的结直肠膜间隙(如小肠升结肠间隙)、膜结构(如横结肠系膜根、全直肠系膜切除术终点线),基于膜解剖可使CME与全直肠系膜切除术更加完美,并兼顾结直肠癌手术的根治性(避免癌结节与转移淋巴结残留)与功能性(保护了重要的神经结构),该套理论可促进“微出血”或“无血”微创结直肠外科手术的稳定开展[20]。笔者在临床实践中也发现基于膜解剖理念的指导并主动建立稳定的操作路径可又好又快地完成高质量的腹腔镜CME。

本研究中笔者应用三维手术预演模型术前精准评估结肠肿瘤位置、滋养血管、与周围组织的关系、淋巴结转移情况,指导术者制定术前手术预演方案,包括结肠系膜血管结扎的部位、拟切除肠管的长度与位置、淋巴结清扫范围,同时在膜解剖理念指导下行腹腔镜结肠癌根治性切除,结果显示,观察组手术时间、术中出血量、术后住院时间优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),充分体现了术前三维手术预演模型的优势及价值所在,然而两组淋巴结清扫数量、术后并发症发生率差异无统计学意义,其原因主要在于术前三维手术预演模型对肠系膜淋巴结大小、范围显示效果欠佳,其淋巴结的清扫还主要依赖于术者的临床经验。本研究结果显示,术前三维手术预演模型指导下的手术并不能有效减少术后并发症的发生,其原因也可能与病例数偏少有关。本研究虽然取得不错的临床效果,但也存在一定不足:(1)纳入病例数相对较少,其中横结肠癌及左半结肠癌由于病例数较少未纳入临床研究;(2)术前三维手术预演模型对肠系膜淋巴结大小、范围等显示效果欠佳。以上因素可能对本研究结果造成一定偏倚。因此,今后我们需要设计更大样本、前瞻性研究论证该研究的结果,积极寻求使引流淋巴结显影的有效方法,进行更彻底的淋巴结清扫,提高手术疗效,减少术后并发症。

综上所述,三维手术预演模型与膜解剖指导下的腹腔镜结肠癌精准根治术是安全、有效的,且经济成本较低,术前构建三维手术预演模型可充分显示结肠肿瘤的空间位置、供血情况、离断肠管位置及淋巴结清扫范围,指导术者进行精准手术操作,高质量完成腹腔镜CME,手术精准快速,安全有效,避免了术中副损伤,术中出血少,手术时间短,术后康复快,值得临床推广应用。