墩头蓝纺织工艺特征与再生创新设计应用

杨晓丽

中图分类号:J523.1 文献标识码:B

文章编号:1003-0069(2021)08-0011-03

引言

非遗传统手工艺墩头蓝是广东省河源市墩头地区生产的拥有地方特色的系列面料,是岭南地域传统纺织技艺的重要组成部分。从明清时期开始,用当地种植的棉花、麻织造布料,再用当地板蓝、大青叶等天然植物染料进行染色,通过当时先进的纺织工艺生产出拥有地方特色的系列布料,成为当时典型的大型织染专业村,因其独特的蓝故取名为“墩头蓝”,后因现代纺织业的发展而逐渐没落。近年来国家对非物质文化遗产的挖掘与传承力度越来越大,旨在提升我国的精神文化水平和打造强盛的文化“软实力”,传统手工艺是民族传统与手工技艺是传统文化的重要组成部分,发现工艺之美,让传统手工艺产品存在于大众的日常生活当中是其得以生存与发展的重要前提,探索围绕非遗传统手工艺的再生创新设计方法是寻求墩头蓝产品开发新路径,促进墩头蓝纺织技艺传承、发展与保护的重要途径。

一、墩头蓝发展源流、传承现状与意义

墩头蓝是传统纺织技艺的一种,于2018年入选广东省非物质文化遗产代表性项目,是非遗传统技艺项目。墩头蓝纺织技艺开始于明清时期,是曾氏家族于明代中期迁居至广东河源市和平县彭寨镇墩头村之后,利用本地区生产的棉、麻、大蓝等原材料,在当地棉纺织印染技艺的基础上,通过技术学习引进,经过数十代人的传承发展,最终形成以纺、耕、织、染、踹等二十余道工序制作而成的独具地方特色的系列面料的总称,面料以素色为主,采用经纬交叉、纵横交错的平纹组织织造为主,以靛蓝、栀子、茜草等植物为染色原料染制成包括“墩头蓝”、“墩头红”、“墩头乌”等多种素染织品,主要运用于服饰及日常起居生活用品当中,墩头蓝系列布艺产品因面料有结实耐磨、简约清爽、挺括柔顺、色牢度高等特点,当年畅销广东省内各乡镇,往南经由水路畅销东江流域,也就是今天河源、惠卅l等地,往北经由陆路销往韶关及湖南、江西、福建等地区。广东省河源市和平县墩头村作为其发展的核心地区,成为当时典型的大型织染专业村,“墩头蓝”作为其面料的典型代表成为该工艺的品牌名,墩头村也被称“墩头蓝之乡”。

墩头蓝核心产区位于和平彭寨墩头村距今已有一千多年,上个世纪80年代,在墩头村的大丘面山上,发现了新石器晚期的遗址,还有汉、晋、隋、唐、宋代砖室古墓群,从中出土珍贵文物数百件,由此可见自新石器时期以来,墩头村就是人类聚落地。该村位于彭寨河的上游位置,村落坐北朝南,背靠元宝山,连接笔架峰,东边有河源市的市环公路,往北有至广州府古道、往东有粤赣古道穿村而过,依山临水,非常宜居。根据历史记载,中国自秦朝时起,经历了数次大规模的民族迁徙活动,在这波澜壮阔的历史大潮里,墩头村的先人们也在其中,历尽艰辛,几番辗转,最后定居于粤赣闽三省地区,其中一脉落户在广东省河源市和平县彭寨镇华表墩头村,为岭南地区带来了中原文明的火种。

二、墩头蓝工艺及艺术表现特征

(一)墩头蓝工艺流程

当下,自广东省墩头蓝染织技艺纳入非物质文化遗产保护项目以来,该工艺得到了较好的保护与传承,其中以曾春雷先生最具代表性。笔者通过在墩头村当地梅园书屋,也就是以前的“织染坊”走访调研,根据墩头蓝非物质文化传承人曾春雷先生的口述与现场演示,笔者通过工艺实践,并结合《和平县志》等相关历史文献记载佐证,记录、实验、总结了墩头蓝纺织技艺的工艺流程。

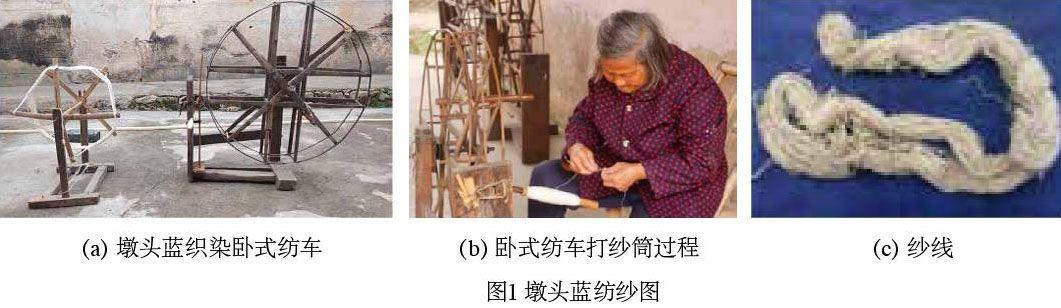

第一步:纺。墩头蓝纺纱原料有主要有棉、麻两种,均为本地种植,棉为其主要原料,纺纱的过程包括种棉-摘棉-绞棉籽-弹棉-辍棉-纺棉六个步骤,棉花经过种植成熟之后,将花絮进行采摘,将壳去除,利用轧棉车绞除棉籽,再利用弹花弓进行弹棉使棉纤维达到质地均匀、松软蓬松的效果,再将棉纤维辍成棉条,最后利用卧式纺车将棉条纺成粗细均匀可织造的纱线,如图1。

第二步:耕,是在完成纤维的纺捻之后,对纱线正式进行织造前进行染整的工序,耕纱的过程包括浆纱-晒纱-撑纱-打纱筒-耕纱五个步骤,首先将纺好的纱线用按照一定比例调制的黏米粉水进行上浆,浆纱也叫过糊,是为了增强纱线强度,减少摩擦和保持长度,纱线进行上浆之后进行晾晒,晒干后的纱线用人工进行拉伸整理,利用卧式纺车将浆好的纱线转到纡子上,俗称打纱筒,将纱筒分成上下两组,下垫圆形纸片,用竹子固定在用于耕纱的经纱架上,再将40个纱筒的纱线牵引于手上,力度均匀地将纱线缠绕在整经架上,过程中要保持力度均衡,注意有无漏纱、断纱,及时进行接续,保证纱线数量一致,松紧一致,为后续织造做好准备,如图2。

第三步:织,纱线经过整理之后,根据要面料图案进行织造,墩头蓝面料多以平纹织物为主,图案以格纹和条纹为主,纯色面色采用先织后染的工序,如果是格纹和条纹图案的面料,则采用先染后织造的工序。织造的过程包括穿综(客家话过厚)-梳布-上机-种纱-掉缤索(客家话)-调机-打纱录(客家话)-织布.下布九个步骤,织造首先要将整理好的纱线进行穿综也叫穿筘,客家话称过厚,是为了确定经纱的密度,保持经纱的位置,需要两人配合完成的工序,一根纱线对应一根筘,364根纱线穿筘之后,通过筘和梳子的配合使用,多人协作,梳理纱线让其平均均匀不缠绕,再将一端的纱线其紧密有序地纏绕在六角滚轴(经轴)上,卷纱时要力度均衡,经线整理好之后,将纬线穿于飞梭之上,将提综的组件连接好,客家话称这个过程为掉缤索,在正式织造之前对织布机进行检查,调整座位高低,再对纱线进行分组梳理(客家话称为打纱录),做好以上准备工作之后即可开始织布了。织造时,职工脚踩脚踏板提综后,上下层经线交叉形成织口,拉动飞梭引入纬线,以筘打纬,如此反复循环,织造面料达到一定长度后,即可剪尾下机了,如图3。

第四步:染,墩头蓝面料有先织后染和先染后织造两种,染色的过程包括种蓝-采蓝-打蓝-制蓝-染布-洗布-晒布-蒸布八个步骤,墩头蓝的主要染料用当地山蓝(板蓝),山蓝成熟季节为当年的9月底10月初,山蓝成熟后采摘叶茎,对其进行清洗摘捡后放置在陶瓷大缸内加入石灰进行发酵提炼蓝靛,将面料反复浸泡冷染染制,运用染色次数控制染色深浅,墩头蓝、墩头乌、墩头红是墩头蓝面料的主要颜色,其中墩头乌是一种近乎于黑色的蓝色,它是采用蓝靛与铃木套染而成;墩头红则是采用当地的栀子和胭脂虫染制而成,如图4。

第五步:踹,是面料染色完成之后,运用形同元宝形状的石头对面料进行碾压的一种工艺,作用类似于现代的熨斗熨烫面料。元宝石是古代染布作坊用于碾整染布成品的特有工具,各地大小不一,但形状相近,小者有五、六百斤,重者有千余斤。布匹经过洗染之后会缩水、起褶等问题,通过踹布石碾压后可提高棉布的着色力、平整布面、恢复棉布长度与宽度、增加面料密度及韧性等功效,是面料后期整理的重要工序。

(二)墩头蓝面料的艺术特征分析

墩头蓝面料主要运用于服饰和生活用品中,如衣服、头巾、手帕、鞋子、被子、蚊帐、字画装裱等,墩头蓝纺织技艺属于非物质文化遗产中的传统技艺,与人民的生活息息相关,它的图案、色彩、材质等都反映出当地人们的审美情趣,在其不断发展的过程中形成了色彩自然清新、图案简洁大方,材质天然质朴的艺术特征。

墩头蓝纺织技艺的图案发展与其织造工艺和染色工艺有着紧密的关系。墩头蓝面料开始为当地居民自产自销,因为曾氏家族的大力发展,从最开始的家庭作坊发展成为具有一定规模的纺织染面料加工工坊,面料也由墩头蓝、墩头乌、墩头红等素色面料,发展出了运用蓝、白、红纱线织造出一系列几何形图案,面料呈现出简洁大方、简约和谐的艺术特征。墩头蓝面料图案主要有以下几种:长流水花布、井兰花布、芝麻布,长流水花布寓意生生不息,粗细不同的条纹仿佛溪水一般,长流不息,井水一般是村落的中心地带,是生活的基本来源,用粗细线条相交形成十字花型,是农耕社会人们对十全十美这种朴素愿望的直观体现,兰与蓝谐音,芝麻布是人们希望步步高升,对未来生活充满期盼的重要体现。中国传统图案的造型是人民在常年劳作中,集合了智慧和实践所得,具有明显的民族传统和民族风格,有着丰富的民族语言,在朴素、单纯的同时又富有生趣。中国传统图案尤其善于联想,从现留存下来的对各种图案的叫法中你可以深深地感受到人们对生活的热爱,对美好未来的向往。

墩头蓝面料以本地种植的棉花和麻为织物基本原料,采用经纬交织进行织造,染料则采用本地种植或野生的大蓝、铃木等为主要染色原料,从明清至解放后90年代,常以家庭小作坊为生产单位,选用本地织染原料,可以节约时间和生产成本。因为与中原地带不同气候生长下的材料,也造就了墩头蓝具有地方特色的织物面貌。墩头蓝所采用的原料为山藍,靛蓝的提取方式与云贵地区一致;铃木为当地生长的一种常绿灌木,从其果实与叶片中提取出染料用于固色和套染;茜草是中国传统植物染料的重要成员,古时候称为茹蔗、地血,常用作中药,墩头蓝的红色织物即是用茜草染制。

三、墩头蓝再生创新设计应用方法探究

再生创新设计是运用设计方法在保护的基础上融入新的养分,传承核心技艺的前提下开展非遗传统手工艺创新设计应用方法探究过程,墩头蓝属于传统纺织印染工艺的一个组成部分,具有鲜明的工艺特征,反映了独特的地域文化,在其存在于生活中是其生存下去的重要前提,应该在保护其独特地域IP的基础上,融入现代生活,符合当下主流审美趋向开展创新设计应用方法探究的主要方向。因此,在进行墩头蓝再生创新设计过程中,要注意墩头蓝地域文化与产品的恰当融合,在设计应用方法上要在遵循以下原则基础上进行开展:

(一)基于传统手工艺创新设计方法

非遗,不同于文物,非遗手工艺不是深埋于地底的记忆,而是能动的实践活动,基于传统手工艺的再生创新应用要工艺的基础上寻求变的方法,要将非遗手工艺在保留其本真性和可传承的基因条件下,经过传统工艺和现代设计的融合,设计出符合当下生活方式的产品创造性转化为可生产、可流通、可消费、可变现的文创产品和商品。基于墩头蓝传统工艺创新设计方法有以下几个方面:一是利用当地物资,将工艺进行优化,对墩头蓝纺织技艺进行工艺上的深层次挖掘;二是探索墩头蓝面料特征,拓展其运用范围,寻求更人性化的设计形式,让其适应市场流行要求、发展符合时代审美;三是蓝染产品具有绿色、天然、环保、保健等特点,探索其在文创产业下产品设计实践,为墩头蓝纺织技艺创新注入新的动力。四是拓宽应用,经济全球化背景下,文化创意产业以其低能耗、高附加值的巨大优势成为世界各国发展国家经济、推动民族文化影响力的新宠。

(二)基于传统手工艺创新设计方法

地域文化是一定区域内文化体现,具有一定的地域特征,不同的地区因为地理环境和人文环境的印象形成独特的地域文化,地域文化是随着历史条件的变化长期积累而形成的,表现在人们生活的各个方面。基于地域文化进行再生创新设计有利于快速建立地方品牌形象,树立品牌独特性特征。地域文化的再生创新设计,不是简单地将具备地域文化特征的符号和图腾的元素直接应用于产品之上,更多的是在让品牌货产品具备辨识度的基础上表现文化的内在价值。具体方法有以下几个方面可参考:一是地域文化元素的解构与重组,将具有代表性的地域文化元素进行提取,用现代的设计手段进行重新排列与组合形成符合当下审美的新的视觉形象,使品牌和产品更具时代性;二是地域色彩的提炼应用,色彩是人视觉的第一感知,地域色彩可以让人很快的对地域文化产品联想与共鸣,将具有代表性的地域色彩运用于品牌和产品的塑造,加强品牌与产品的视觉记忆;三是具有地域特征材质的运用,不同环境下生产出不同材质,将具有地域性特征的材质进行产品设计,充分当地原材料进行生产,与现代纺织技术的有效结合,在保持其原有面貌的基础上,根据当地地域文化特征开展具有地域性特征的文创产品设计是非遗传统手工艺再生创新设计的重要手段。

(三)墩头蓝再生设计实践

从消费者需求出发开展文创产品设计及基于消费者心理需求展开,满足知识时代下的文化消费是未来重要发展之路。墩头蓝品牌形象塑造要墩头地域文化特征为基础展开,是打造墩头蓝品牌形象符号,提升品牌文化软实力的有效路径和方法,也是墩头蓝发展的关键因素之一,从市场调研用户需求为出发点,针对相应消费群体进行产品调研总结设计要点,以墩头蓝工艺为基础,地域文化特征为切入点展开墩头蓝品牌形象设计。

1.用户分析:墩头蓝纺织技艺是传统手工织造印染面料的一种,随着现在纺织业的发展,逐渐淡出人们的视野,自国家大力推进非物质文化遗产保护以来,非遗走出博物馆,走进人们日常生活一直是其发展的主要方向,墩头蓝以其环保、可持续、有温度的产品特性重回大众视野,其产品所面向的是喜爱传统手工艺的各年龄层段的人群,目标消费人群定位在20-50岁之间,追求环保、自然、健康生活方式的人群。

2.关键视觉形象选择:针对其用户定位,在关键视觉形象的选择上应体现出墩头蓝工艺特性和地域特性,突出其可持续染料染制面料的特征,笔者通过走访调研发现,河源墩头围古建筑群是墩头蓝原生产作坊,该建筑有典型岭南建筑元素:窝耳屋、瓦当,蓝染面料晒布所形成的曲面与建筑瓦当之间有着同样的韵律美,选择其作为关键视觉形象具有较高辨识度。选择具有代表性的墩头村客家建筑为主要元素,对墩头村核心地区梅园书屋建筑上的关键元素进行采集,如图5。

3.图形设计:通过对墩头蓝面料晒布过程中曲面图形的简化,寓意流水源头旗帜飞扬飘动只美,提取墩头村客家建筑特点形成视觉印象,图形的交错体现客家围屋建筑感情交融和礼让的内在表现,运用几何化的形式进行简化的解构与重组,将其意象与墩头蓝面料特性二者相结合形成了墩头蓝品牌形象的主要视觉表现,如图6

4.色彩选择:墩头蓝,蓝是其色彩视觉形象,用其代表性的不同层次的蓝色作为视觉形象的色彩表达,让人更能直观地联想其地域性,可以让人很快对墩头蓝所产地区地域文化产生联想与共鸣,加强品牌与产品的视觉记忆。

5.整体表达:图形以及色彩视觉形象以现代抽象图形表现,文字的表达上选取具有专业代表性的常沙娜先生的题词,具有一定的社會影响力,整体设计方案中运用墩头蓝传统文化与现代设计相融合的方法,品牌形象整体上以现代简约表现为主,结合传统书法增强了品牌中式美学意味。品牌形象在后期应用中几何图形中可以有不同内容的体现,墩头蓝品牌形象以中国蓝世界蓝为设计核心,寻求地方特色与现代审美之间的平衡,在保持墩头蓝地域文化特色的基础上,用现代的设计语言重新诠释,融入现代生活场景,使品牌具有一定的亲和力和传播力,达到墩头蓝品牌高辨识度与高传播度的目的,如图7。

结语

非遗手工艺是能动的实践活动,基于非遗手工艺墩头蓝的再生设计方法设计研究,在对墩头蓝工艺流程进行详细了解的基础上,总结出墩头蓝面料色彩自然清新、图案简洁大方,材质天然质朴的艺术特征,结合当下新中式美学家居空间兴起的潮流趋势,保留工艺特征的基础上开发出符合当下审美潮流的产品,让非遗走进生活是其传承方向;基于地域文化,将传统建筑与产品制作过程元素进行解构,重组墩头蓝品牌形象,使其在保存地域性特征和工艺特征的基础上,更加具有辨识度,通过理论结合实践,对非遗手工艺再生创新设计方法提出了新的思路与策略,为墩头蓝提供了新的开发路径,也为墩头蓝纺织技艺的传承与发展提供了借鉴作用。