三读《叶圣陶先生二三事》

摘 要:统编版初中语文教材有意改变之前课型不分的情况,因此,加大了精读和略读两种课型的区分度。这一改变如何落实在课堂教学实践中呢?本文从“标题”“内容”“结构”三个角度构建略读课堂,尝试处理初中语文教材中的自读篇目,以供参考。

关键词:初中语文教材;略读教学;教学策略

中图分类号:G427 文献标识码:A 文章编号:2095-9192(2021)21-0037-02

引 言

语文教材中的文章可以分为精读和略读两种类型。在教学实践中,教师往往将精读作为重点多讲一点,而略读则少讲一点。很多教师为了尽快完成教学任务,几乎不分精读、略读,全部按照精读的要求进行教学。统编版初中语文教材有意改变这种情况,因此,加大了精读和略读两种课型的区分度,格外注重课外阅读延伸,强调让学生自主阅读,更加重视多种阅读方法的教学。

叶圣陶曾说:“就教学而言,精读是主体,略读只是补充;但是就效果而言,精读是准备,略读才是应用。” “如果只注意于精读,而忽略了略读,功夫便只做得一半。”这些话十分精辟地阐述了精读与略读的关系,道出了略读课文教学的重要作用。精读课是为了学,略读课是为了用。教师要在精读课加强指导,教给学生阅读方法,这样,学生才能在自主阅读中训练和运用阅读能力,最终达到自主阅读、理解和感悟的目的[1]。统编版七年级下册第四单元的教学目标是学习略读的方法。略读侧重观其大略,粗知文章大意。在略读时,学生可以根据学习目标和需要,确定阅读重点,对非重点文字进行快速阅读,同时注意在阅读文章的基础上对内容进行理解。笔者在《叶圣陶先生二三事》一课的教学中有意识地对略读教学进行了一些有益尝试。

一、读“标题”

与“大”文章相对而言的“小”标题,从古至今备受文人的青睐。俗语说:“秧好一半谷,题好一半文。”标题犹如文章的眼睛,眼睛乃心灵之窗,最容易令人“一见钟情”。标题可以交代文章的写作内容、写作对象、写作顺序、行文线索等。可见,文章标题的作用之重要。因此,教师在略读教学设计中应设计好读标题的环节。

例如,《叶圣陶先生二三事》的标题中,“叶圣陶”交代了写作对象;“先生”是对叶圣陶的尊称;“二三事”交代了写了几件事。通过对标题的解读,学生可以了解到这是一篇散文,同时能够迅速把握这篇文章的大致写作方向。

二、读“内容”

除了要快速把握文章的大致写作方向,学生还要把握文章的大致内容。为了让学生在课堂中更好地贯彻和學习略读文章的方法,笔者设计了两个教学活动。

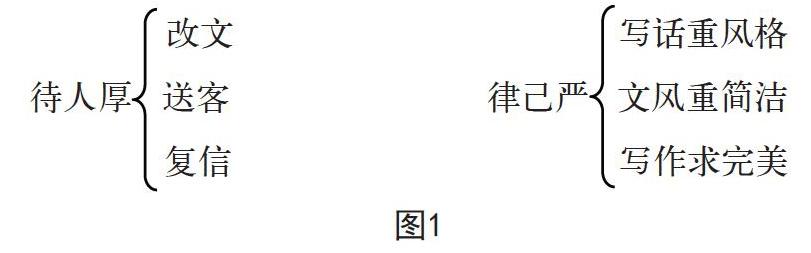

活动一:2分钟挑战,扫读全文。所谓“扫读”,就是根据阅读目的,寻找文章中的特定信息,并勾画出关键句(词),无关紧要的内容可不读。就这篇文章而言,笔者提出问题:“说一说作者是从哪些角度介绍叶圣陶的, 请用一句话概括人物的特点。”在这个活动中,学生借助教师的提示,迅速、高效地提炼出作者从“待人厚”“律己严”两个角度介绍了叶圣陶这个人物。

活动二:5分钟挑战,速读第3~8自然段——概括事例。在之前阅读的基础上,笔者再次让学生阅读文本,筛选有效信息,并进行相应概括,达到训练学生速读能力的目的。同时,笔者指导学生在速读时做到“不出声、不动唇、不指读、不回视”。这样一来,学生就在活动一的基础上,对文章内容进行了进一步的梳理,很快就概括出文章的主要内容(见图1)。

改文 写话重风格

待人厚送客 律己严文风重简洁

复信 写作求完美

图1

内容是文章的血肉。在短短几分钟时间的两个活动中,学生运用“扫读”“速读”两种阅读方法,迅速走进文本,有效把握了文章的主要内容。

三、读“结构”

逻辑结构是文章的骨架,是谋篇布局的手段,是运用材料反映中心思想的方法。因此,在“略读”教学时,教师应重视文章结构。对文章结构的解读,是阅读教学设计绕不过去的“坎”[2]。

所谓文章结构,是指文章部分与部分、部分与整体之间的内在联系和外部形式的统一。简言之,其是文章的内部构造。作者按照表达需要,将具体材料组织起来,加以合理安排,使文章的中心鲜明、重点突出。好的文章不但要剪裁得当,而且要结构谨严。

结构特点貌似复杂,但其实学生只要把握住几个常见的结构安排方式,即抓住几个关键句子,就可以快速有效地把握文章结构。常见的结构有以下几种。

(1)总分总式、总分式、分总式、分分式(并列式)。这四种结构较常见。比如,鲁迅的《从百草园到三味书屋》一文先写百草园的生活,再写三味书屋的生活,两部分并列,加上中间的过渡,文章内容层次分明。

(2)首尾呼应。首尾呼应一般是指文章的开头和结尾内容基本一致,或者问答照应。严格地说,首尾呼应式文章属于总分总式文章,但因为它能突出文章浑然一体的完整作用,所以首尾呼应的总分总式文章,被定为首尾呼应式结构。

基于此,在教授《叶圣陶先生二三事》这一课时,笔者考虑了略读教学的因素。为了让学生学会快速有效地厘清文章结构,教师要传授给学生抓住关键句的阅读方法。

比如,“凡是同叶圣陶先生有些交往的,无不为他的待人深厚而感动。”“文字之外,日常交往,他同样是一以贯之,宽厚待人。”作者叙述的每一件事或前或后都有类似的表述,可见,作者在文章的第2~6自然段都在表现他“待人厚”的特点。文章的第6自然段有这样一句话:“以上说待人厚,是叶圣陶先生为人的宽的一面。他还有严的一面,是律己,这包括正心修身和‘己欲立而立人,己欲达而达人’。”这样鲜明的过渡使学生的视线很快地转向叶圣陶先生在文风上“律己严”的一面。通过抓住关键句子,学生可以很容易地把握文章结构,即分分式(并列式)。

又如,首段:“记得那是旧历丁卯年除夕,晚上得知这消息,外面正响着鞭炮,万想不到这繁碎而响亮的声音也把他送走了,心里立即罩上双层的悲哀。”尾段:“叶圣陶先生,人,往矣,我常常想到他的业绩。凡是拿笔的人,尤其或有意或无意而写得不像话的人,都要常常想想叶圣陶先生的写话的主张,以及提出这种主张的深重的苦心。”在首尾段中,学生不难发现其中的关键语句。首段中的“把他送走了”和尾段中的“叶圣陶先生,人,往矣”相呼应;首段中的“心里立即罩上双层的悲哀”和尾段中的“常常想到他的业绩”“都要常常想想叶圣陶先生的写话的主张”相照应。这样的句子让学生一目了然,把握文章想要表达的对叶圣陶先生离世的哀痛及对他的怀念之情,也让文章结构完整,浑然一体。通过读“结构”,学生进一步明确了文章的框架和建构,进而把握文章所要表达的思想感情,完善了对文章的解读。

结 语

“精读”是纤悉无遗,即对文章做全面、精细、深入的理解;“略读”是提纲挈领,即统筹把握文章的基本内容、主要思想、技法。精读教学更多的是教给学生阅读方法,而略读教學则是让学生运用掌握的阅读方法进行自主阅读。也就是说,略读教学中,学生是“主角”,教师由“台前”转到“幕后”,但要善于点拨,解决问题,这无疑是略读课堂最亮丽的风景。笔者在《叶圣陶先生二三事》这一课的教学中,通过“三读”——读标题、读内容、读结构,打破了精读课文的束缚,凸显了略读课的特点,不失为略读教学的有益尝试、有效示范。

[参考文献]

王荣生.语文教学内容重构[M].上海:上海教育出版社,2007.

陆玲娣.关于重构当前语文教学内容的几点思考[J].语数外学习(语文教育),2013(12):108.

作者简介:蔡荔敏(1979.7-),女,福建莆田人,本科学历,中学一级教师,2012年被评为三明市梅列区“骨干教师”,2020年获三明市第二届“笔墨中国”汉字书写大赛(硬笔)三等奖。