像的性质与观察探析

游天下

(慈溪市庵东实验学校 浙江 宁波 315300)

凸透镜成像实验和小孔成像实验是初中光学非常重要的实验.教学中,教师通常较注重通过实验得出成像规律,进而让学生掌握对成像规律的应用,忽视对所观察到的像的特征准确描述和分析.本文通过分析2020年宁波市中考科学第10题获得启示,反思教学行为,解读教材中的部分表述.

1 试题呈现与分析

1.1 试题呈现

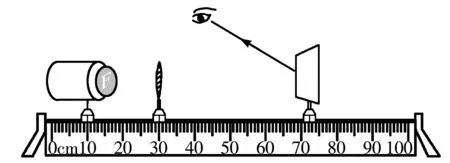

【例1】在“探究凸透镜的成像特点”实验中,所用凸透镜的焦距为10 cm,光屏是用表面涂有白漆的铁板制成.小科把“F”发光物置于离凸透镜13 cm处,移动光屏,在光屏上找到清晰的像,如图1所示.小科看到光屏上像的形状和大小分别是( )

图1 探究凸透镜的成像特点实验装置

1.2 试题分析

根据题中透镜的焦距、物距大小,可知此时发光体“F”所成像的性质是倒立、放大的实像.由上述分析,90%以上的学生选择选项B,简单地将“F”倒立观察,得到选项B,学生认为看到的像的特征就是所成像的性质.两“像”是否可以完全等同呢?这显然是不对的,对于像的性质判断本身没有问题,但没有注意到实际观察方位不同,所观察到的像的形状可能不同,按照图中视线方向观察到的像应该是选项A的形状,且像放大,该题错误率非常高.观察“F”发光体的视线是在“F”光源的右侧,那么正确观察其“像”应该也要从光屏的右侧.试题有两处限定了观察的视角,一是光屏是用铁板制成的,无法透光,不能从光屏右侧进行观察,二是图中对眼睛观察的视线做了明确标注.而遗憾的是,这些都没有成为很多学生进行试题分析的有效信息,简单地套用成像规律,陷入解题误区.试题重视对实际实验过程的考查,注重考查教师在教学过程中,对实验的观察进行指导,还原了实验现象的真实性,弱化了实验结论在实验过程中的导向作用.试题对指导教师平时教学行为有积极的意义,要告别题海战术,提高实验效率,发挥实验教学的应有价值.

2 凸透镜成像实验教学

2.1 实验目的

在传统的教学中,实验目的主要是通过实验得出物距、焦距、像距的大小关系对成像性质的影响,得出成像规律.在该目的指引下,一般更多的会从像的正倒、大小、虚实来探究所成像的性质规律,较少通过实验来比较像与物的左右特点.不重视学生对实验过程的发现,对学生的观察缺少指导.实验目的不能仅定位在得出实验结论,还应关注学生观察、实验技能的提高以及方法的获得,关注学生交流合作与倾听,实验目的是否准确完善,将直接影响教师对后续实验的引导,关乎实验的成效.因该内容教学时实验目的单一,学生遇到上述问题时,只会用结论去解释现象,而不能根据具体情况进行具体分析.

2.2 实验器材

在科技的推动下,实验光源逐渐由蜡烛向LED灯转变.用点燃的蜡烛作为光源时,像的正倒易于观察,像与物的大小关系也较好判断,但无法准确比较,不便于比较像与物的左右特点.随着科技的发展,LED灯在生活中被普及,也走进了实验课堂.上述试题中的“F”发光体,目前在凸透镜成像实验中被广泛使用,相较于烛焰有以下优点:安全;光源稳定,不易受气流的影响;成像清晰,普通光屏两侧都容易观察;能准确地比较像与物的大小关系;方便观察像与物的左右特点.传统的烛焰光源,光亮度弱,只有一侧光屏观察到的像较为清晰,像的左右特点不易比较,这也是造成上述问题难以解决的原因之一.

实验中的光屏一般选择白屏,有一定的厚度,透光性不高,如果限于实验条件,用烛焰作为光源时,面对凸透镜一侧成像清晰度明显高于背对凸透镜一侧.长期的实验基本上都是从面对凸透镜一侧的光屏面观察像.几乎很少会有学生从另一侧光屏面观察物像,这是人们利用感官观察的本能反应.在教学中,如果能利用半透明的薄纸作为光屏,为学生提供多种光屏进行选择,或许学生能够发现,观察方位的差异会影响所看到像的形状.这体现了STEM理念中的器材选择原则,不同的器材,在同一实验中有不同的作用,多比较各自的特点,多尝试,能呈现不同的实验效果,衍生更多的实验问题进行探讨[1].上述试题,学生出错率高,最主要的原因是教师教学时缺少对学生观察的指导,教师没有启发学生用多种光屏进行观察比较,从而错过了该有的实验经历.由此可见,教师自身对实验的解读尤为重要,实验效果定位的层次不同,学生在实验中的收获就有较大的差异.

透镜的选择也很重要,一个装满水的圆柱体水杯是一个凸透镜,水银体温计的玻璃体也是一个凸透镜,近些年这些特殊的凸透镜在教材、在试题中出现的频率增加,学生对这些情境的分析存在较大的困难.教师在教学中,帮助学生理解了常规的凸透镜,但没有对凸透镜概念进一步细化,缺少用多种凸透镜让学生进行实验体会,因此学生在分析这些问题情境时遇到了不小的困难.

2.3 实验现象与结论

实验时,教师心中对实验现象有确定性和不确定性,教师往往会根据自己已有的结论引导学生关注该有的确定性的实验现象.对不确定的、偶发的现象,常没有预设,也不引起重视,长此以往学生发现问题的能力大大减弱.这种只观察接近结论的现象在现实教学中很多,但直接影响学生发现问题的能力、质疑的精神.如上述试题,教师若能在实验器材的准备上给予学生更多的选择,指引更多的观察方式,表达更多的观察发现,学生的思维则会更灵动.课标中明确指出,在获取事实与证据的过程中,要求学生能进行一系列的观察、比较和测量[2].这里强调学生发现的多样化、教师评价的多元化.鼓励、肯定学生的发现,注重学生探究意识和探究能力的发展.在表达与交流过程中,交换意见,得出的结论会更有价值.

3 小孔成像实验教学

3.1 试题比较与分析

3.1.1 试题比较

上述中考试题的实验装置,若将凸透镜换成小孔,亦可开展小孔成像的性质观察,如图2所示为实验效果图.

图2 探究小孔成像的特点

由图可知,从靠近小孔一侧的光屏面观察到的物像,其左右特征与物体相同.因此,上述凸透镜成像实验的注意事项,在做小孔成像实验时也同样要引起重视.如不加以重视,学生还是会对观察物像一知半解.如下试题学生也同样存在较大的困惑.

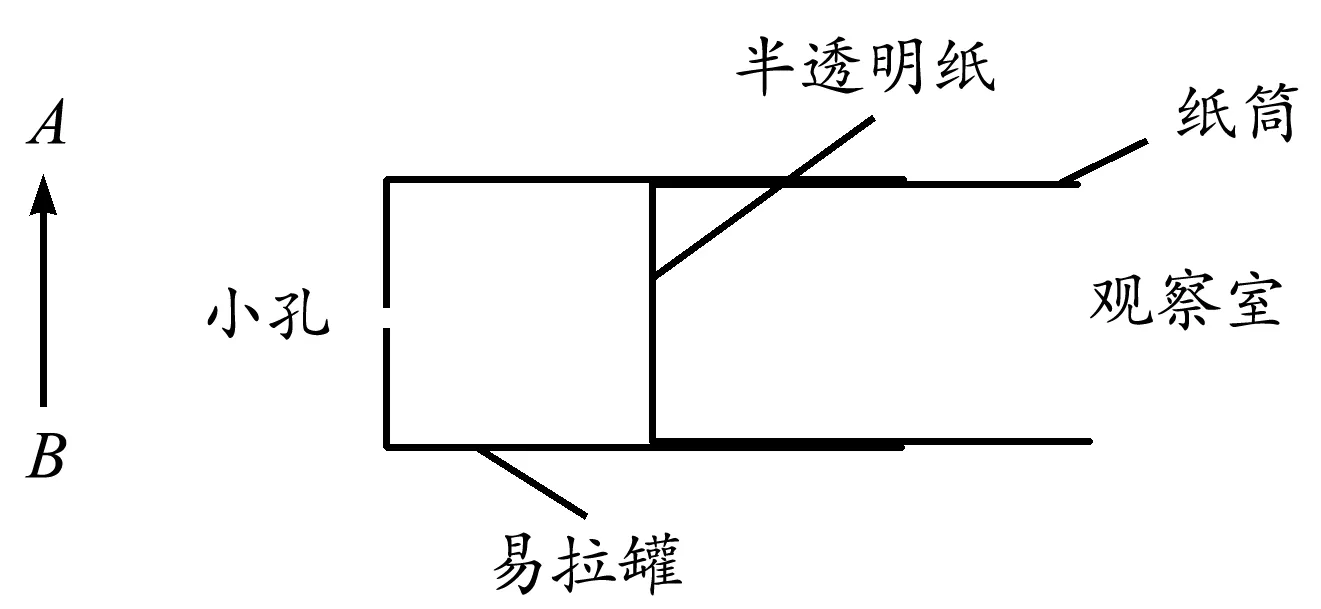

【例2】如图3所示为小明同学用易拉罐自制的小孔成像仪,下列说法正确的是( )

图3 用易拉罐自制小孔成像仪

A.半透明纸上的像形状与小孔形状有关

B.要使半透明纸上的像变大只能将纸筒相对于易拉罐向右移动才能实现

C.若用不透明硬纸板替代半透明纸则AB物体仍然可以通过小孔成像

D.物体AB通过小孔成的像上下倒立,左右不倒立

3.1.2 试题分析

试题正确答案是选项C.但笔者通过测试统计发现,两个班级80位学生,做对的学生仅有2人,远低于随机选择概率.从中说明几乎所有学生认为选项C是错误的,在与学生交流时发现,他们认为“半透明纸是透光的,能看到像,硬纸板不透光没有像”.将能否成像与能否在一侧看到像相混淆.学生之所以会出现这种判断,和笔者当初对该实验教学的引导、对实验问题的分析有很大的关系.通过该例,反思教学行为,依然存在实验目的不明确、实验器材不丰富、实验现象与结论指向过于明确这些问题.如实验器材,该实验是华师大版科学教材提供的实验装置原型,用半透明的纸作为光屏,利用半透明纸的透光性,在背对小孔一侧的光屏上观察像,能让观察到像的形状与所成像的性质相吻合.如果用如图2的装置进行实验,则可以从光屏两侧观察像的形状,方便比较物距变化、像距变化引起像的大小及亮度变化,通过移动光源来观察像的移动特点也较方便.因此,该例虽考查内容与例1中考试题不同,学生对试题的反应是类似的,学生出错的根源是相似的.

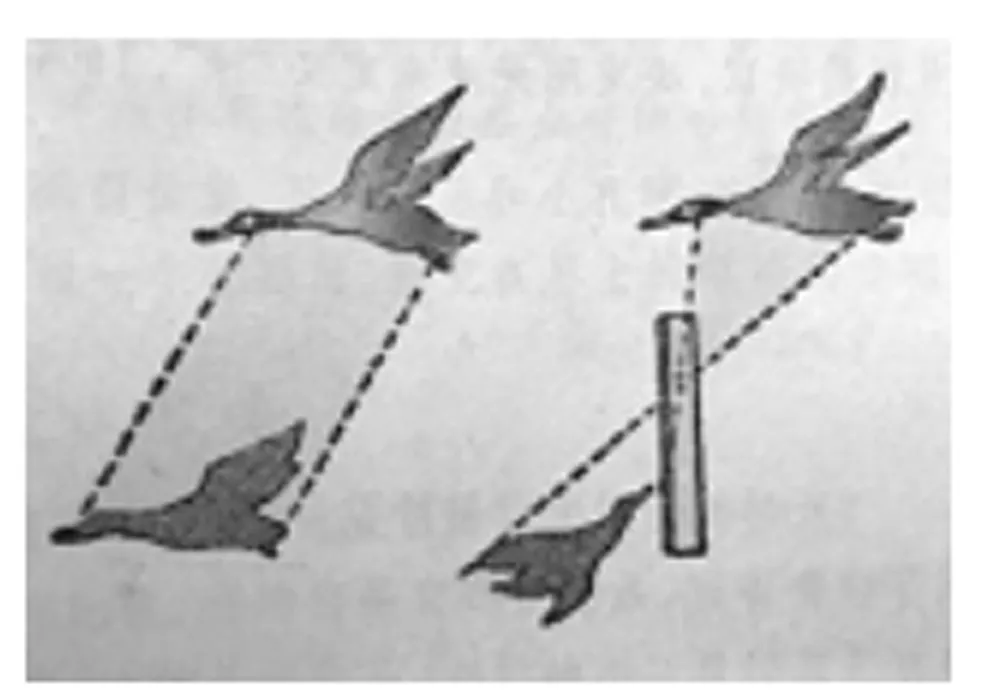

3.2 教材分析

华师大版科学教材七年级下册第三章第2节“阳光的传播”,其中介绍沈括与《梦溪笔谈》时,采用了如图4所示插图,并配有如下一段文字,“若鸢飞空中,其影随鸢而移,或中间为窗隙所束,则影与鸢遂相违;鸢东则影西,鸢西则影东,又如窗隙中楼塔之影,中间为窗所束,亦皆倒垂……”史料记载了鸢的影子以及鸢和楼塔通过窗户小孔所成的像的特点[3].根据上述分析,如果把地面作为光屏,那么教材中画出的鸢的像是有问题的,像的左右应该与物一致,上下颠倒.只有通过背对小孔一侧的光屏面观察像,才会呈现图4中鸢的像.若经历上述的实验探究,可以让学生猜测一下,按照教材的作图,沈括应该如何用光屏来观察物体的像.

图4 教材中介绍沈括与《林溪笔谈》插图

4 结束语

成像存在规律,通过实验来认识这种规律不再是教学的唯一难点和增长点.实验的功效绝非只是得出某一结论或某一规律,而应认识到实验对学生发现问题、分析问题能力的培养.上述对于像的观察,观察到像的形状不一定就是所成像的性质,观察方位对所看到像的形状有直接的影响.凸透镜成像实验和小孔成像实验在教材中虽独立呈现,但在实验的目的、器材的选择等方面却有很多相通之处.教学中进行相互比较借鉴,可优化实验的成效,可使学生更深刻地理解成像与观察到的像的本质问题.