用中国古代物理学史助力物理教学*

夏 欢 姚 蕊 荣争辉 保永亮 蔡武德

(云南师范大学物理与电子信息学院 云南 昆明 650500)

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中提出“坚持育人为本, 德育为先”[1].不论是人文科学还是自然科学,教育的根本都是立德树人.物理学科也应是德育教育的主阵地,中国古代物理学史在物理教学的育德教育中恰好能起到得天独厚的效果.

“欲知大道,必先为史.”“读史以明智,知古以鉴今.”科学史是人类文明进程中最能体现智慧的历史,追寻其在历史长河中的发展历程,可深入挖掘它的历史功能和教学价值.但在物理教学中,引起教师关注更多的是西方的物理学史,毋庸置疑,西方物理学史在教学中是经典且必不可少的,但若长期只提及西方物理学史,学生对本国的物理学发展一无所知,则可能认为“中国物理学十分落后,中国古代无物理”的认识[2].实则不然,中国古代物理学的发展是辉煌而璀璨的.近代物理学的开端是伽利略的科学研究及其发现,所对应的是中国明清时期,但是在明清之前的夏商周、春秋战国时期,中国便有丰富的文字记载和科技发明,都涉及到大量的物理知识.这些都是物理教学的优秀资源,可将其挖掘并有效利用,发挥其最大的价值.

1 中国古代物理学史

中国古代物理学知识虽然丰富,但记录零散、不成系统.早期的物理学发展与哲学有密切联系,所以除了科技著作,在各类文学作品中也能发现其身影.

1.1 词源分析“物理学”

“物理学”一词有两个来源,西方和中国本土.一是源出自希腊文,是古希腊哲学家亚里士多德(公元前384-322)所写,最早属于哲学领域,本意是探讨自然和自然现象;二是源自我国战国时期(公元前369-286)庄子的一句话“析万物之理”,泛指一切事物的道理,其意义并非近代所谓的“物理学”,但由于其无所不包的涵义,近代物理意义下的自然知识也就包含其中[3].

尽管“物理”一词在古代被普遍运用,但它却并未在近代中国成为物理学一词的直接起源.明清时期,西方科学开始传入中国,“力艺”(译自西文“力学”)一词出现,“重学”(即今“力学”)是中国近代最早定名的西方科学名称.而后,西方科学又一次传入中国,人们将其翻译成“格物学”“格致学”.19世纪60年代,在方以智《物理小识》书名的启发和翻译西学名称准则的影响下,日本学者于19世纪70年代将physics译成“物理学”.1900年,江南制造局刊行日本饭盛挺造编著的大学教科书《物理学》的中译本,此后,“物理学”一词得到中国知识界的认同和采用.

1.2 思维导图说“发展史”

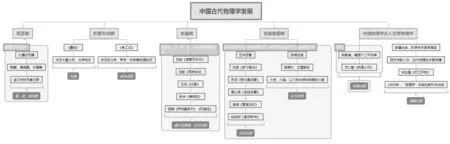

为方便阅读,按照时代顺序,以思维导图这种可视化的方式将中国物理学史进行梳理,由夏、商、周的萌芽时期到明清时期以“物理学”正式命名的教科书出版,对整个中国古代物理学发展都做了简略介绍,如图1所示.可总结中国古代物理学的特点:(1)对物理现象的记录;(2)与自然界相处的过程中所获得的经验;(3)对物理原理的实践和运用;(4)物理知识丰富,但记载零散;(5)偏重于对经验的总结和应用,而较少有对其背后的物理原理的剖析.

在物理入门学习的第一节课,简要对中国古代物理学史进行介绍,让学生了解物理学在自己国家的发展历程和特点,对物理这门课也会产生别样的崇敬之情.

图1 中国古代物理学发展历程

1.3 中国古代力学知识

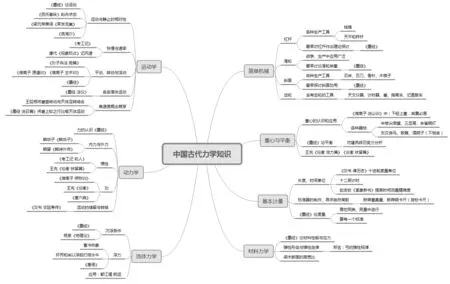

力学在物理学史上具有极为重要的地位,中国古代典籍中虽有“力学”一词,但不含有科学意义[4].直到19世纪30年代,才有近代含义的“力学”一词.但古代人记载的力学知识以及应用力学知识制作的器物不胜枚举,如图2所示.不仅在力学,中国古代人在热、声、光、电与磁等物理学领域也有一定的见解和广泛的器材制作,但这里不做过多介绍.

图2 中国古代力学知识

2 中国古代物理学史在物理教学中的应用

有趣的古代科技制作、诗词文学中的物理知识、情景故事中的物理原理等对学生来说具有很强的吸引力,能让学生产生强烈的学习兴趣,是物理教学过程中的优秀资源.可选取其中与课程内容相关的素材,加工后将其融入课堂教学的不同环节,助力物理教学的实施.

2.1 课前

查阅文献、资料收集与教学内容相关的古代科技制作,为课堂学习做好前提准备.

古代人创制了很多具有力学意义的简单机械,如杠杆、桔槔、滑轮、斜面、辘轳等,当学习杠杆时,可提前让学生查阅“杠杆”在古代的运用,课前简单汇报,作为课堂引入.当学习路程这个概念时,可让学生下去查找关于中国古代是如何计算马车行驶路程的资料,学生查阅之后,也不由惊叹这中国最早的“计程车”——“记里鼓车”的发明创造,发出“先人们的智慧真是让人叹为观止”的感叹,对于物理知识的学习便更加渴求.

2.2 课中

增加中国古代物理学史的“出场率”,让学生在中国本土文化氛围中认识物理、思考物理、分析物理、运用物理.

2.2.1 以史激趣,情境引入

在学习声音的产生与传播时,可讲述故事:沈括在他的《梦溪笔谈》中对行兵打仗的兵法要点做了说明,其中提到,在战争时期,士兵要枕着牛皮材质的箭筒,同时睡到地上.为什么它们不睡在床上,而是枕着箭筒,睡地上?学生对此也百思不得其解,这时告诉学生,通过本节课的学习,你们便能得知其中原因.

在“气压与海拔的关系”教学时,可讲述范成大的《峨眉山行纪》中一个有趣的现象:“山顶有泉,煮米不成饭.”他称峨眉山上的水是“万古冰雪之汁”,不能熟物.“余前知之”故“自山下携水一缶来”.范成大认为山上“煮米不成饭”是水的缘故,所以他从山下自己准备了水上山煮饭.同学们觉得他的饭能煮熟吗,为什么?

2.2.2 帮助学生突破重难点知识

在密度教学中,温度对密度的影响是一个教学重难点,学生不容易理解,教师可播放走马灯的视频,并自制走马灯教具在课堂上演示,引导学生运用所学知识对走马灯的原理进行分析,学生在兴趣盎然中理解:点燃蜡烛,灯内空气温度升高,密度减小,小于周围冷空气密度,热空气上升,冷空气补充热空气的空位,形成空气流通,驱动灯旋转.并告知学生走马灯早在南宋时期就已经成为节日必备节目,学生不仅突破了温度对密度的影响这个重难点知识,也深刻体会到了中国古代人对物理知识的运用能力和高超的设计思想以及创造才能.

2.2.3 体会物理思想

曹冲称象中的转换思想:曹冲利用水对漂浮在水面上的物体产生的浮力等于该物体的重力,将测量大象体重通过浮力进行等效替代,转换为测量石头的重量,一个很难的问题被轻松化解.从学生熟悉的故事介绍“浮力”的概念和计算方式,学生更容易接受,同时渗透了物理学的重要思想——转换思想,也启示学生要多角度思考去解决问题.

2.2.4 发挥德育作用

在讲解完压强之后,讲述“九龙杯”的故事:明朝时期,朱元璋用九龙杯宴请大臣,结果浅盛的御酒丝毫不少,满盛的御酒却全部从杯底漏走了.其中的原理:当杯内装满水时,杯内的龙头与龙尾状的杯把形成倒U形的连通器,使杯内的水全部溢出.让学生运用所学知识解释九龙杯的原理,并告知学生此杯又名“公道杯”的原因,是为了告诫人们做事须公道、不可起贪念.

2.2.5 增强文化自信,激发爱国主义情怀

在学生学习光学时,不得不给学生介绍的一个人——中国古代伟大的科学家“墨子”.2016年8月16日,中国第一颗量子通信卫星“墨子号”发射升空,中国成为首个拥有量子通信能力的太空开发国家.和国外的伽利略卫星和开普勒望远镜命名相同,是为了纪念我国古代伟大的科学家——墨子,墨子最早通过小孔成像实验发现了光是直线传播的,并对其进行了科学解释,这在光学发展上极其重要.而且他撰写的墨经中对诸多物理现象都有记载,是中国古代物理学史坐标性的存在.以我国古代伟大科学先贤的名字作为全球首颗量子卫星的名字,体现了中国的文化自信.让学生们深切地感受到我国古代物理学的辉煌成就,从而激发他们的民族自豪感[5],潜移默化地增强学生的爱国主义情怀.

2.3 课后

2.3.1 相关书籍的阅读

如《中国古代物理学》《中国物理学史大系》《邮票上的科学家》等等关于古代物理学史介绍的书籍,可将其推荐给学生课后阅读.

2.3.2 举行物理学家的介绍讲座

学生在准备讲座的过程中,主动查阅大量资料,不仅对物理学家的生平有了了解,对其研究背后的物理学知识也更加感兴趣,增强对物理这门学科的了解和物理知识的学习兴趣.

2.3.3 组织古代传统活动

在学习完光的传播等相关知识后,教师可以组织学生准备一次皮影戏活动,让学生既能够体会到物理知识的趣味性,又能对我国传统文化有更多的了解、更深的体会.

3 结束语

中国物理学史的教育价值是多方面的,从物理学的萌芽,逐渐发展,到中间的停滞以及后来的崛起,每一段历程都是我们学习的宝藏,对其进行挖掘加工后都可作为教学的优秀资源用于物理教学,不仅可以辅助教学,促进学生核心素养的培育,同时也契合国家立德树人的根本任务.