青岛鲁商中心1C区超高层建筑结构设计

周袁凯,白树杨,洪 枫,武晓凤,郁银泉,刘国友,蒋航军

(中国建筑标准设计研究院有限公司,北京 100048)

1 工程概况

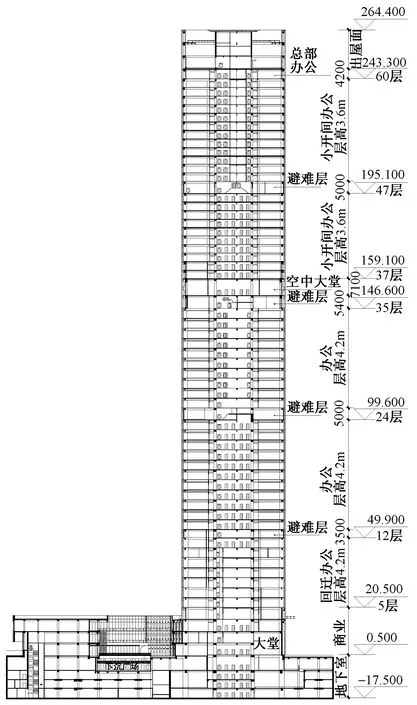

青岛鲁商中心1C区位于青岛市南区核心位置,北临香港中路,为城市主干道;西临燕儿岛路;南临澄海路,东临汕头路、财富中心。本工程是集商业、办公、餐饮、影院于一体的综合建筑,设有1栋塔楼和3栋商业裙房,总建筑面积27.5万 m2,其中地上建筑面积17万m2,地下建筑面积10.5万m2。塔楼功能为商业和办公,地上共62层,地下共4层,塔楼主屋面高度247.5m,建筑幕墙高度264.4m。本文主要介绍塔楼的相关结构设计,青岛鲁商中心1C区项目的建筑效果图和塔楼建筑剖面图分别如图1,2所示。

图1 建筑效果图

图2 建筑剖面图

塔楼的结构设计基准期为50年,建筑结构安全等级为一级(结构重要性系数γ0=1.1)。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)[1](简称抗规)和岩土工程勘察报告,本工程所在地区抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为Ⅱ类场地,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.10g,地震作用下结构阻尼比为0.05。根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50233—2008)[2],本工程抗震设防类别为重点设防类(乙类),剪力墙抗震等级:地下4层为二级,地下3层为一级,地下2层及以上为特一级;框架柱抗震等级:地下4层为二级,地下3层为一级,地下2层至地上6层为特一级,地上7层及以上为一级。

根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)[3](简称荷规),青岛地区基本风压为0.60N/m2,风荷载按照风洞试验的结果和规范荷载进行包络设计;基本雪压为0.25kN/m2,风荷载整体计算结构阻尼比为0.05,舒适度验算结构阻尼比为0.02,雪荷载准永久值系数分区为Ⅱ区。

2 基础设计

2.1 水文地质条件

建筑场区钻孔揭露地下水类型为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水,主要赋存于第四系及基岩各风化带中,大气降水为其主要补给来源。场区勘察范围西北角一侧至东南角一侧抗浮设防水位绝对标高逐渐升高,分别按5.00,6.00,7.00,8.00m考虑,中间段按线性内插法进行取值。1m水头浮力按10kPa考虑。

2.2 基础选型

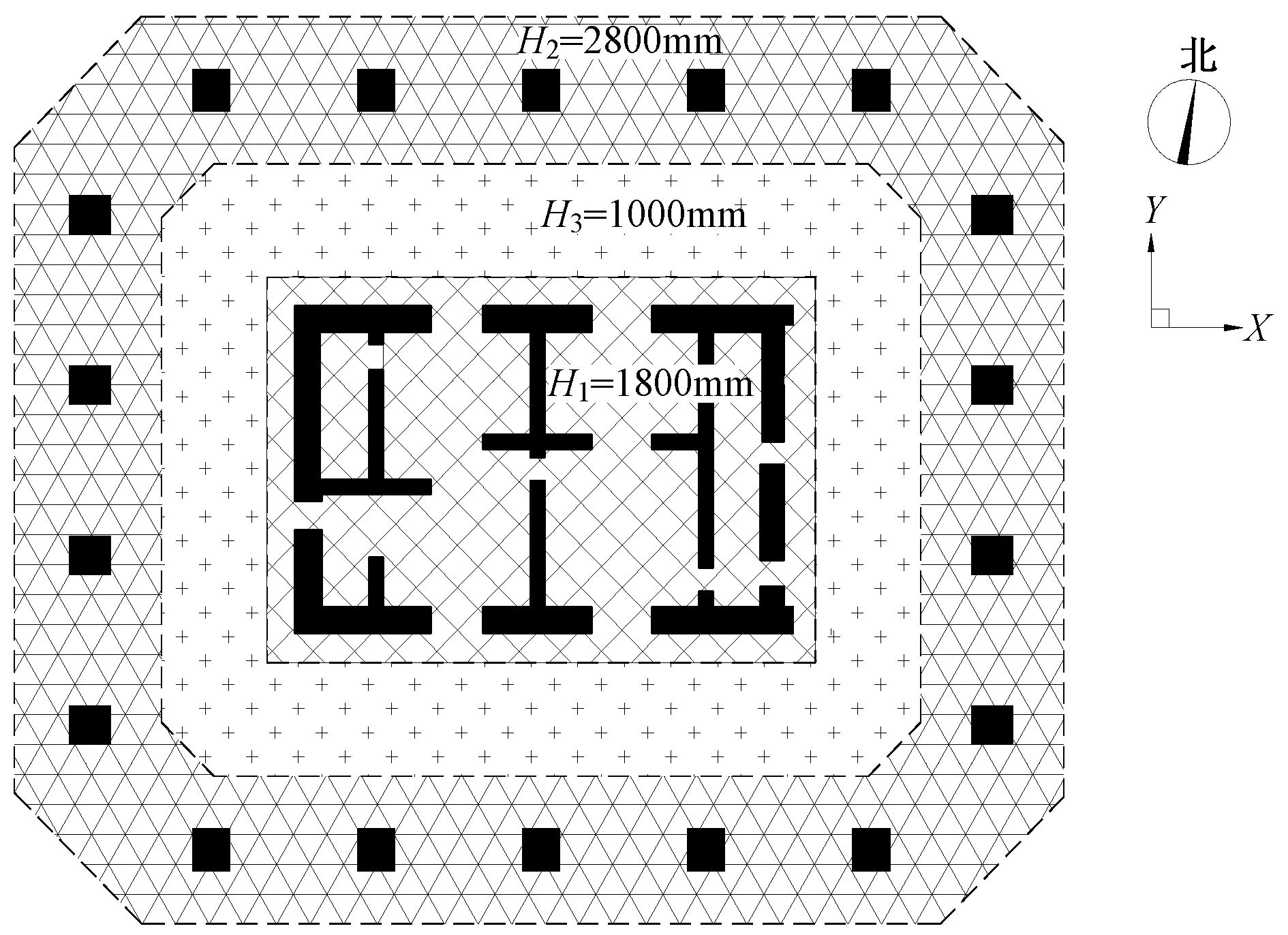

场地地基承载力较高,基础截面尺寸按地基承载力计算,采用核心筒下筏板基础+框架柱下独立基础+防水板形式。为提高基础整体性,外框柱下采用独立基础连成整体的条形基础,其中核心筒下筏板基础厚度(H1)为1.8m,框架柱下条形基础厚度(H2)为2.8m,防水板厚度(H3)为1m,基础平面布置图见图3。

图3 基础平面布置图

由于剪力墙、框架柱等竖向构件基底反力主要集中在构件附近,相比国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)[4],地方标准《贵州建筑地基基础设计规范》(DBJ 52/45—2018)[5]和《广东省建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31—2016)给出了完整、较完整硬质岩石地基上扩展基础受剪承载力的计算公式。

外框柱下独立基础平面尺寸为3.2m×3.4m,根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)[4]8.2.9条,应验算柱与基础交接处截面受剪承载力,基础厚度需达6.3m。根据《贵州建筑地基基础设计规范》(DBJ 52/45—2018)[5]8.2.2条和文献[6],持力层岩石坚硬程度为坚硬岩,岩体完整,岩体基本质量等级为Ⅰ级,为整体块状结构岩体,验算柱与基础交接处截面受剪承载力,基础厚度需达2.6m。根据《广东省建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)9.2.9条,应验算距基础柱边h0/2截面的受剪承载力,基础厚度需达2.65m,其中h0为截面有效高度。外框柱下基础高宽比均小于2,其受力状态与受弯构件接近,按《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)附录G进行柱与基础交接处截面受剪承载力复核。最终外框柱下基础厚度取2.8m。核心筒下筏板基础的受力模式类似条形基础,为加强整体性,核心筒下采用1.8m厚筏板。

2.3 裙房抗浮

由于本塔楼地下室共4层,基底较深,水浮力较大,相对于基础底板,抗浮水头高达19m,上部结构重量无法满足抗浮要求,需采取抗浮措施。由于基础底面为花岗岩微风化带,设计采用岩石锚杆进行抗浮,锚杆直径为180mm,间距为1.68m,根据整体抗浮需要,锚杆长度为4~7m。

3 结构体系选型

3.1 结构体系

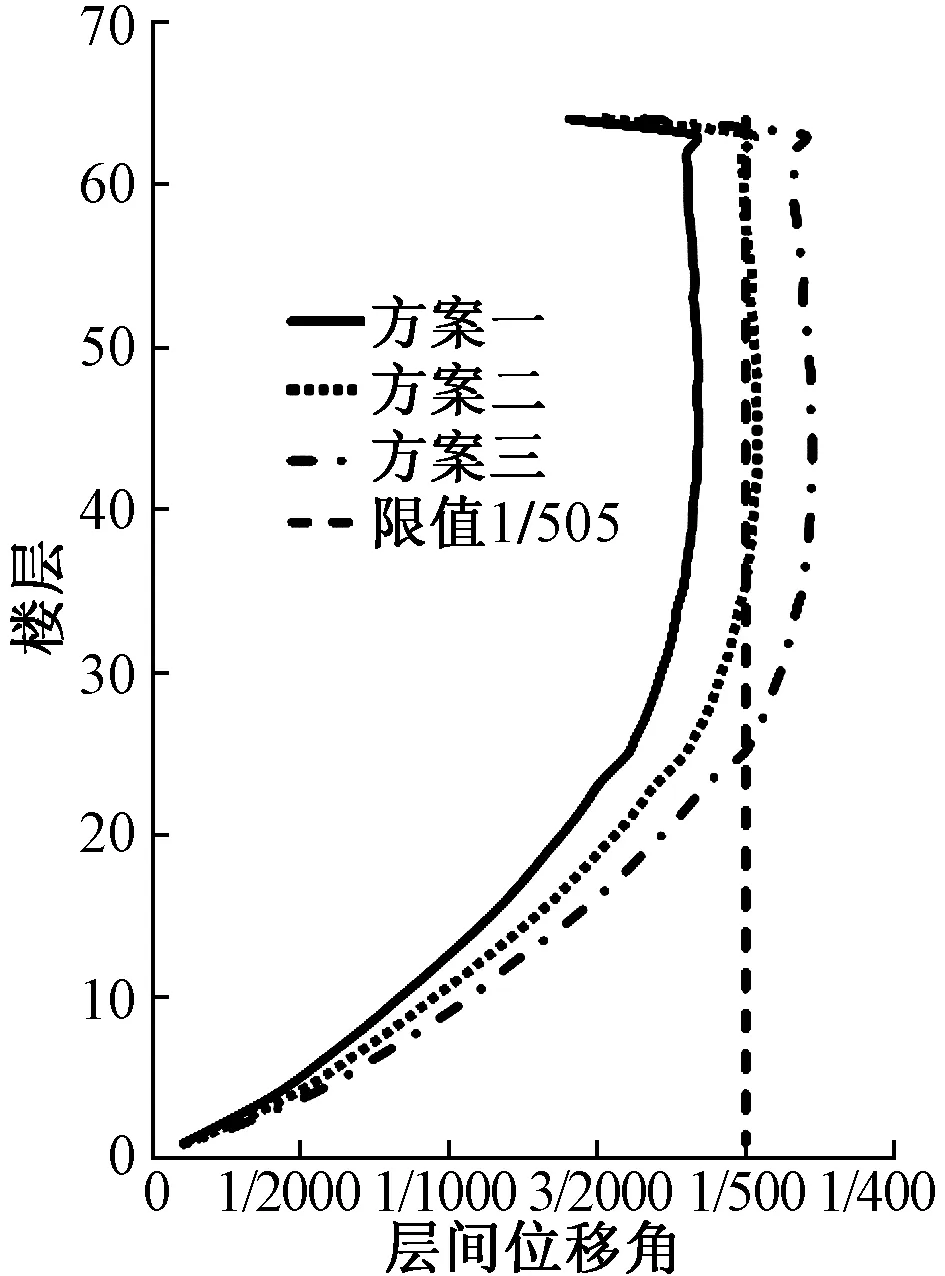

建筑方案初期,塔楼平面尺寸为52.6m×41.2m,核心筒平面尺寸为29.5m×14.6m,核心筒高宽比达16.9。经初步计算,塔楼Y向刚度偏弱,风荷载作用下塔楼层间位移角不满足规范要求,需在24,47,60层设置Y向伸臂桁架或加大核心筒宽度。分别对核心筒平面尺寸为26.1m×16.6m(方案一)、27.8m×15.6m(方案二)和29.5m×14.6m(方案三)的3种方案进行抗侧刚度分析。塔楼Y向抗侧刚度小,相比小震作用,风荷载作用下塔楼Y向层间位移角较大,故Y向风荷载对塔楼Y向抗侧刚度起控制作用。风荷载作用下塔楼Y向层间位移角如图4所示。从图4中可得,方案二和方案三均不满足规范层间位移角限值1/505的要求,最终核心筒平面尺寸为26.1m×16.6m(方案一),结构平面尺寸为51.2m×42.2m,采用无伸臂桁架方案。

图4 风荷载作用下塔楼Y向层间位移角

若采用钢筋混凝土框架-核心筒方案,塔楼底层(1~6层)剪力墙厚度主要为1 200mm和1 300mm。钢板剪力墙方案的墙体厚度减小,使用面积增加了180m2,但相应造价增加、施工周期延长,所以最终采用钢筋混凝土框架-核心筒方案。

3.2 结构布置

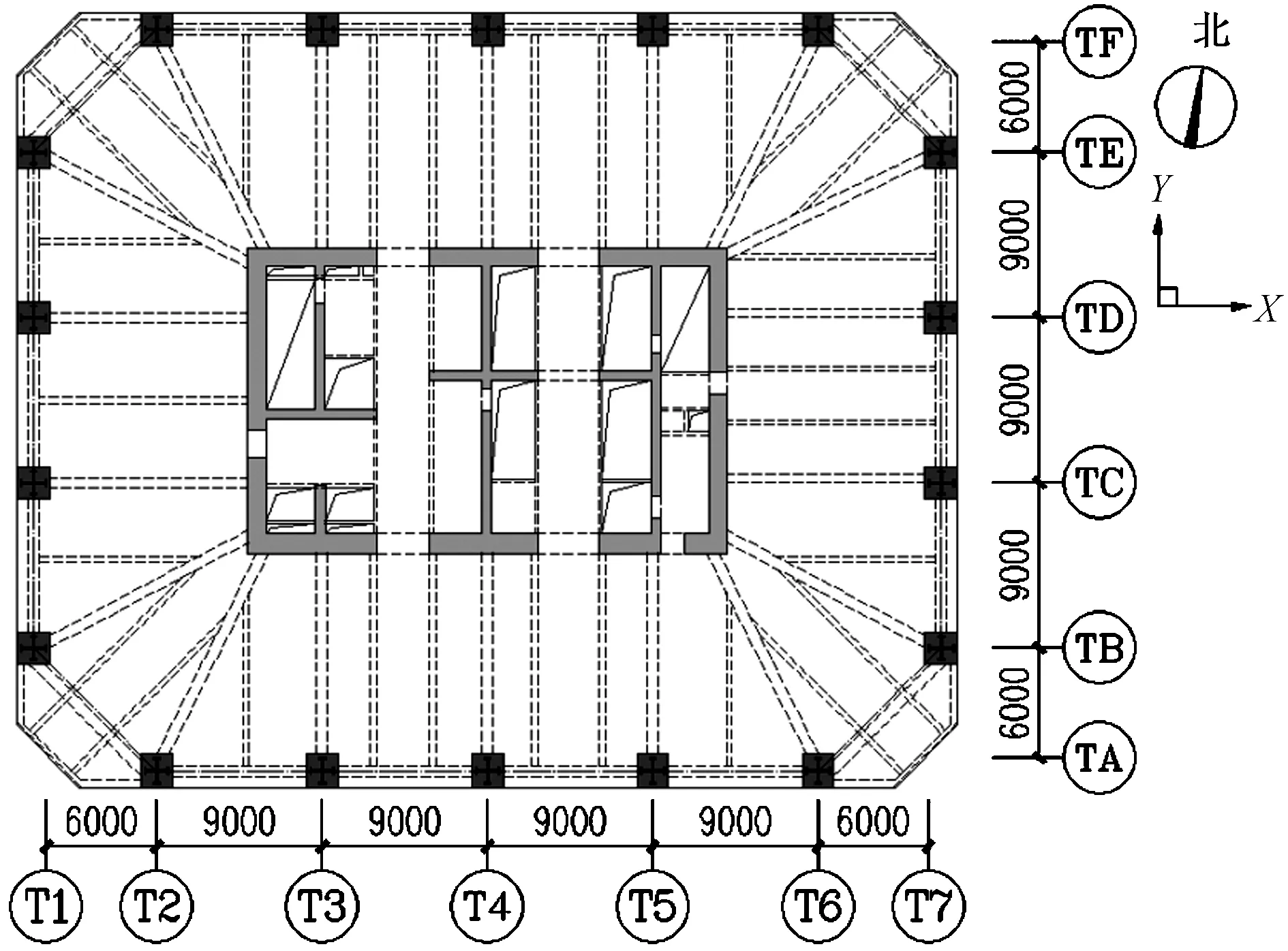

框架与核心筒外墙的轴线距离为12.5m,外框架柱柱距为9.0m,塔楼高宽比为5.9,核心筒高宽比为14.9,塔楼角部自地上1层至35层逐渐外扩,36层至39层平面呈矩形,39层以上角部逐渐内收,塔楼标准层结构平面布置图如图5所示。

图5 标准层结构平面布置图

3.3 构件材料及尺寸

本塔楼地下4层至顶层的柱截面尺寸由2 000×2 200逐渐缩小至900×900,其中地下4层、地下3层为钢筋混凝土柱,地下2层至地上26层为型钢混凝土柱,27层为型钢混凝土柱过渡层,过渡层型钢截面尺寸按构造含钢率控制,28~30层设置芯柱,31层及以上为钢筋混凝土柱。地下室核心筒外墙墙厚为1 400mm,内墙墙厚为800mm,核心筒地上1层至顶层的外墙墙厚由1 200mm逐渐减小为400mm,内墙墙厚由800mm逐渐减小为400mm。核心筒地上1层至顶层的剪力墙、框架柱混凝土强度等级由C60逐渐减小为C40。

边框梁主要截面为600×800;内框梁主要截面为600×700,500×700;次梁主要截面为400×700。首层楼板厚度为180mm,2层因设置通高大堂,局部楼板缺失,楼板厚度为150mm,其余楼层核心筒外楼板厚度为120mm。因核心筒内楼板开洞增多,楼板厚度为150mm,梁板混凝土强度等级均为C30。

4 结构超限情况及抗震性能目标

4.1 结构超限情况

根据抗规、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)[7](简称高规)、《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质〔2015〕67号)[8]和《山东省超限建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(鲁建设字〔2017〕3号)[9]的有关规定,7度区B级钢筋混凝土框架-核心筒结构的最大高度为180m,本塔楼结构高度为247.5m,属于高度超限的高层建筑,故属于超B级高度建筑。

塔楼存在以下3项超限情况:1)考虑偶然偏心规定水平力作用下,2层结构扭转位移比大于1.2;2)2层楼板部分缺失,开洞面积大于30%,且因此形成穿层柱;3)36层作为空中大堂层,层高7.1m,与37层刚度比小于0.7,为软弱层,存在刚度突变。

4.2 结构抗震性能目标

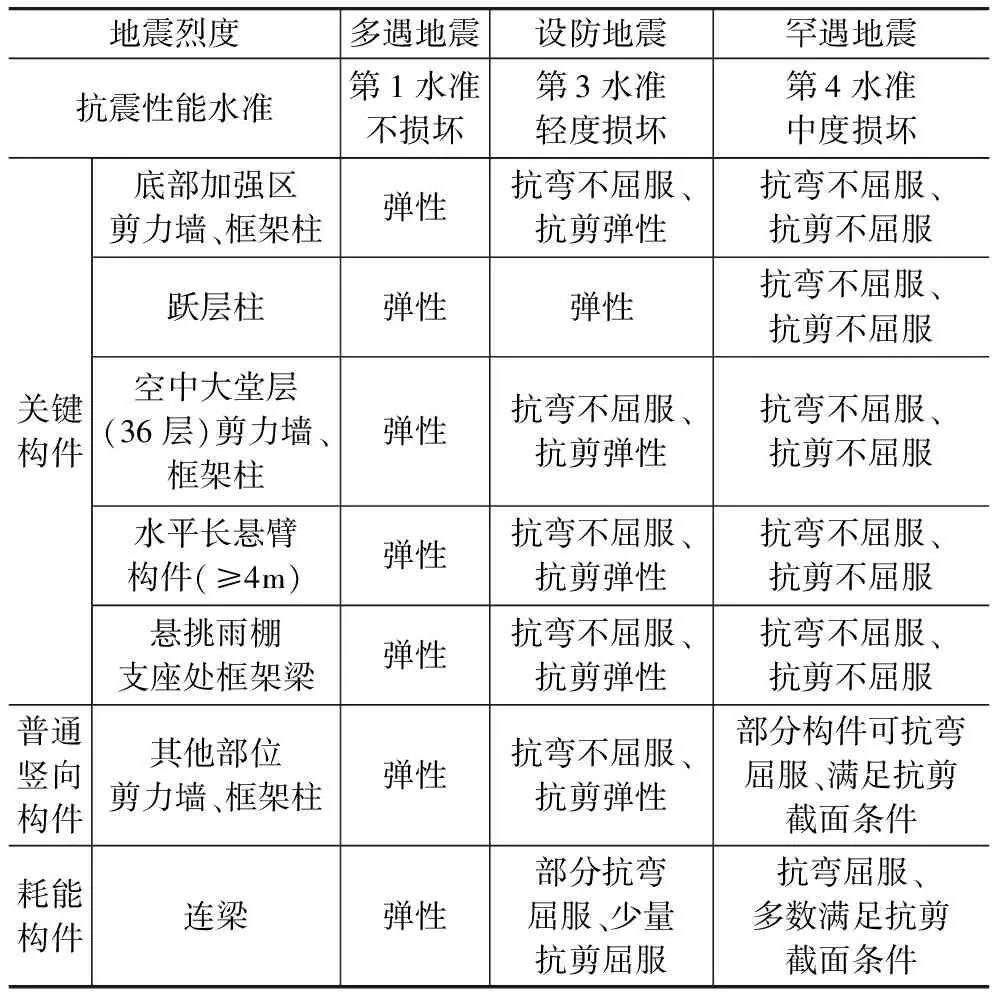

综合考虑本塔楼抗震设防烈度、抗震设防类别、结构超B级高度等因素,本塔楼抗震性能目标设定为C级,结构构件在各地震水准下性能目标如表1所示。

构件抗震性能目标 表1

5 结构整体分析

5.1 多遇地震作用下结构弹性分析

多遇地震作用下采用YJK和ETABS两个软件进行计算分析,使用杆单元模拟所有柱、梁构件,壳单元模拟剪力墙。地震作用下,连梁刚度折减系数取0.7,风荷载作用下,连梁刚度折减系数取1.0。在水平地震作用下,采用考虑扭转耦连的振型分解反应谱法(CQC法),计算振型个数为51个,周期折减系数为0.85,主要计算结果如表2所示。

由表2可知,两种计算软件的计算结果相近,说明计算模型合理、有效。结构扭转周期比不大于0.85,满足高规要求。楼层最大扭转位移比为1.27,小于高规关于B级高度建筑楼层最大扭转位移比限值1.4的要求。本塔楼楼层最小地震剪重比X向为1.13%,Y向为1.10%,不满足剪重比限值1.20%的要求,但大于高规限值的80%。当结构底部剪力不足,而上部楼层均满足剪重比最小值时,可按抗规对各楼层地震剪力进行放大调整。经考虑层高修正的楼层侧向刚度分析,空中大堂层为软弱层,其余各层均满足高规关于侧向刚度的要求,结构刚度总体能平稳过渡。结构各楼层抗剪承载力比值满足高规要求,不存在薄弱层。多数楼层框架柱承担的剪力不低于基底剪力的8%;框架柱承担的剪力小于基底剪力的20%的楼层需按高规要求对框架总剪力进行放大,框架各构件因地震作用产生的剪力、弯矩计算值均相应调整。结构刚重比大于1.4,但小于2.7,结构能够满足整体稳定性要求,但需考虑重力二阶效应的不利影响。

多遇地震作用下结构弹性分析结果 表2

5.2 多遇地震作用下结构弹性时程分析

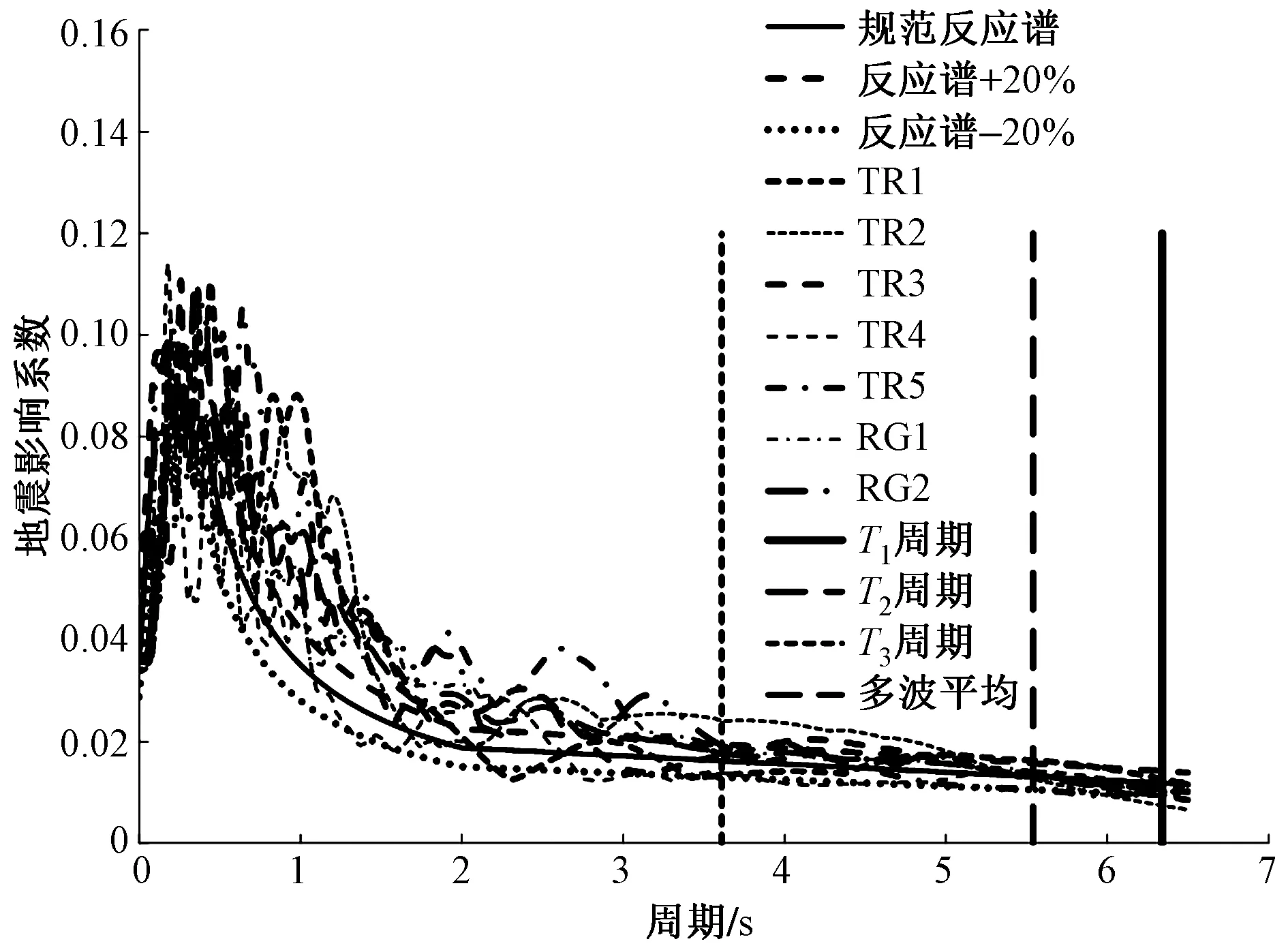

根据抗规5.1.2条的规定,本塔楼应采用弹性时程分析法进行补充分析。采用5条天然波(TR1~TR5)和2条人工波(RG1,RG2)进行多遇地震作用下的弹性时程分析,并与规范反应谱分析进行了比较,进一步验证所选地震波的合理性,从而保证弹性时程分析的结果可靠。各地震波的特征周期符合抗规表5.1.4-2的要求,有效峰值加速度按抗规采用,地震波的有效持续时间均不小于5倍的结构基本周期。地震波按双向输入,主次方向加速度最大值的比例为1∶0.85。地震波峰值加速度采用抗规取值:主方向为35.0cm/s2,次方向为29.75cm/s2。所选地震波的反应谱和规范谱在主要周期点上的对比见图6。多组地震时程波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所用的地震影响系数曲线相比,在对应于结构主要振型的周期点上相差不大于20%,在统计意义上相符。

图6 地震波反应谱与规范谱对比

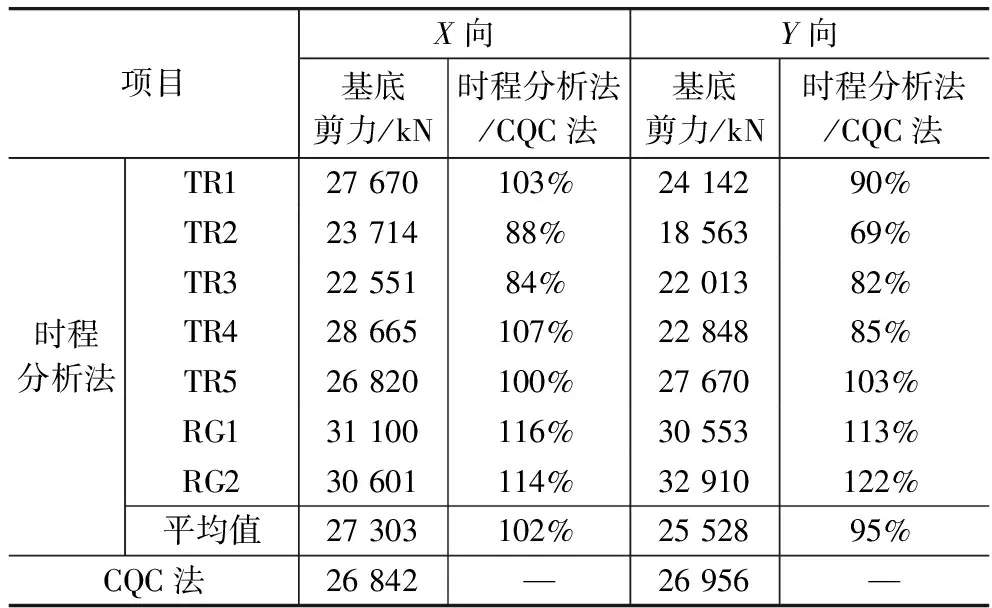

多遇地震作用下,结构时程分析法与CQC法计算的弹性时程分析结果见表3。从表3可得,时程分析法计算的结构X向和Y向基底剪力平均值均不小于CQC法计算的结构基底剪力的80%,7条地震波作用下的基底剪力均不小于CQC法所得基底剪力的65%,且不大于CQC法所得基底剪力的135%,所选地震波满足规范要求。

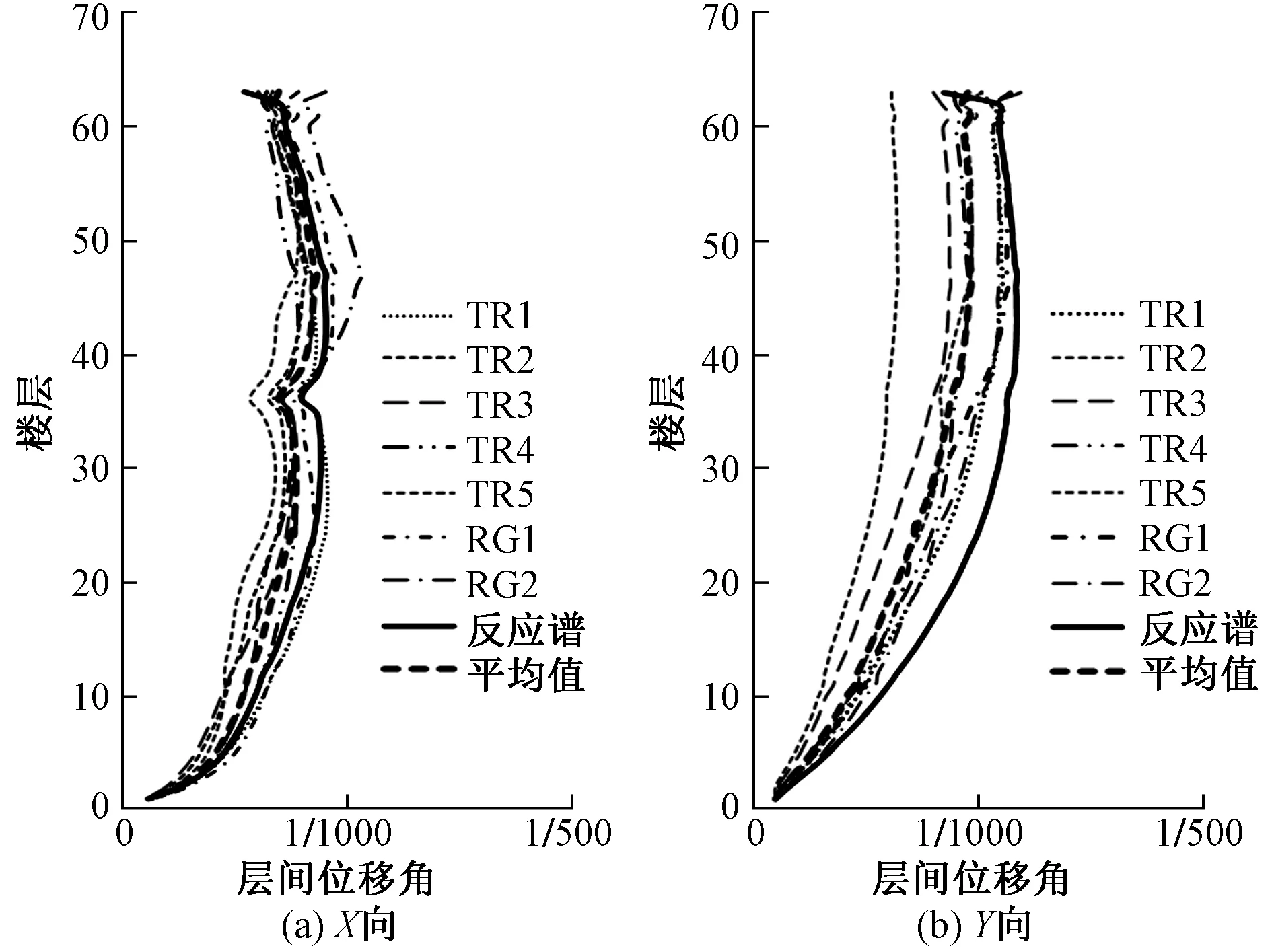

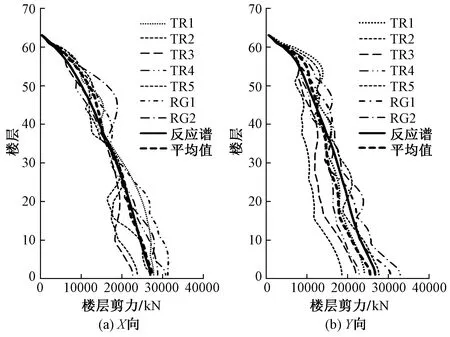

多遇地震作用下,结构弹性时程分析的层间位移角和楼层剪力分布分别如图7,8所示。根据高规第4.3.5条和抗规第5.1.2条规定,当取7组时程曲线进行分析时,结构的地震作用效应宜取时程分析法计算结果平均值与CQC法计算结果的较大值。从图7可知,各条地震波作用下,各楼层层间位移角分布趋势与CQC法计算结果一致,且最大值均未超过规范限值1/505的要求。从图8可知,时程分析法计算的个别楼层剪力略大于CQC法计算结果,需采用时程分析的楼层剪力对CQC法计算的楼层剪力进行放大调整,进而对相关部位的构件内力和配筋做出相应的调整。

时程分析法与CQC法计算结果对比 表3

图7 多遇地震作用下弹性时程分析的层间位移角

图8 多遇地震作用下弹性时程分析的楼层剪力

5.3 设防地震作用下结构分析

按照抗震性能化设计的内容,补充设防地震作用下的结构分析,以验证在设防烈度地震作用下的结构构件是否满足相应的性能要求。

设防地震作用下结构分析采用等效反应谱法计算结构内力,结构阻尼比取0.05,连梁刚度折减系数取0.5。地震作用下,结构X向及Y向最大层间位移角分别为1/390和1/291,均小于弹性层间位移角限值的2倍,满足抗规表M1.1-2中性能3关于层间位移角限值的要求。根据表1中各类型构件的抗震性能目标,进行设防地震作用下构件验算,验算结果表明各构件均能满足相应抗震性能目标要求。

塔楼核心筒高宽比为14.9,对核心筒墙体进行设防地震作用下的拉应力验算,在设防地震标准组合作用下,地上1~9层部分墙体存在拉力,墙肢全截面轴向拉应力均小于混凝土的抗拉强度标准值;风荷载基本组合作用下,地上1~9层部分墙体存在拉力,墙肢全截面轴向拉应力均小于混凝土的抗拉强度设计值。同时为满足性能目标3,在地下2层至地上4层墙体边缘构件内设置型钢,由型钢承担墙肢拉应力;在地上5~9层提高受拉墙体的配筋率,由钢筋来抵抗墙肢拉力;地上10层及以上墙肢均为全截面受压。

5.4 罕遇地震作用下结构弹塑性时程分析

根据表1中各类型构件的性能目标,采用等效反应谱法计算结构内力,结构阻尼比取0.07,连梁刚度折减系数取0.3,进行罕遇地震作用下构件验算,验算结果表明各构件均能满足相应抗震性能目标要求。

采用ABAQUS软件,考虑构件实配钢筋和钢骨,建立结构有限元分析模型,对结构进行罕遇地震作用下的弹塑性时程分析。本塔楼选择了满足大震作用下场地特征周期频谱特性要求的2条天然波(TR1,TR2)和1条人工波(RG),共3条地震波来进行罕遇地震作用下结构弹塑性时程分析。

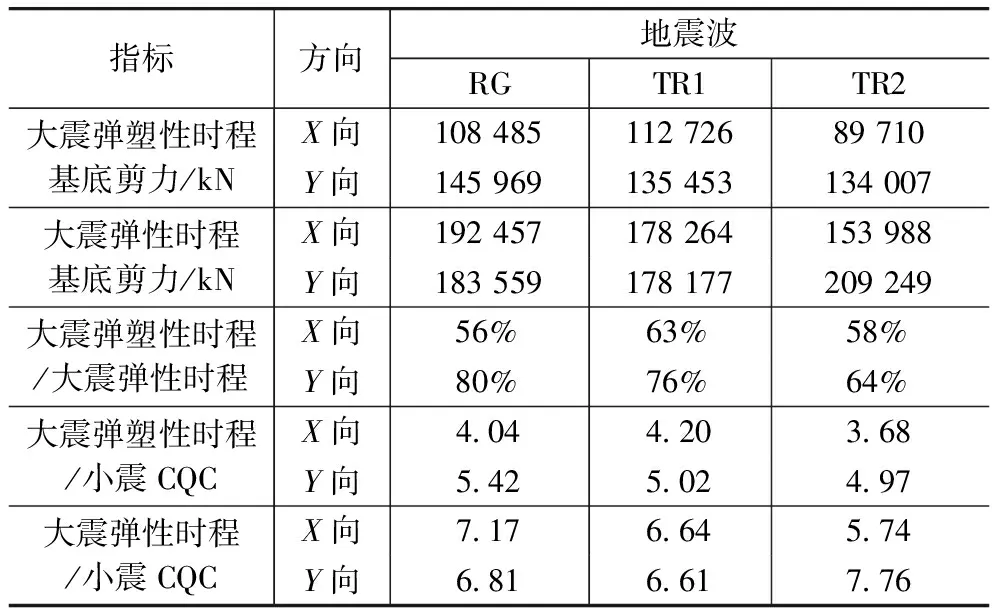

罕遇地震与多遇地震作用下结构基底剪力对比见表4。在罕遇地震作用下,大震加速度峰值为220gal,小震加速度峰值为35gal。弹性状态下,结构X向与Y向大震弹性时程分析的基底剪力与小震CQC法计算的基底剪力之比的平均值分别为6.52,7.06。弹塑性状态下,结构X向与Y向大震弹塑性时程分析的基底剪力与小震CQC法计算的基底剪力之比的平均值分别为3.97,5.14,比值均在合理范围之内,表明随着地震波输入强度的增加,结构部分进入弹塑性状态,刚度有所下降,使得弹塑性分析的基底剪力要小于罕遇地震作用下弹性时程分析的基底剪力。从表4可得,结构X向与Y向大震弹塑性与大震弹性的基底剪力之比平均值分别为59%,73%,说明罕遇地震作用下,结构塑性发展较为显著,结构刚度下降,地震输入能量被进入塑性阶段的构件耗散,且X向剪力墙塑性发展更为显著,结构整体损伤并不严重。

图9为天然波TR1(Y主方向)作用下弹塑性时程分析的Y向结构顶点位移与弹性时程结果的对比。对比结果表明,结构弹塑性与弹性的周期比值约为1.2,结构弹性刚度退化为原始刚度的70%,结构损伤较小。结构Y向最大位移为1 094mm,结构最终仍能保持直立,满足“大震不倒”的设防要求。

罕遇地震与多遇地震作用下结构计算结果对比 表4

图9 天然波TR1(Y主方向)作用下顶点位移时程曲线

罕遇地震作用下结构损伤基本集中在连梁上,剪力墙墙体损坏轻微,核心筒连梁充分发挥了耗能作用,结构耗能机制合理。个别外框柱和框架梁出现轻微的塑性应变,大部分外框架柱和框架梁均处于弹性状态,没有明显的损伤情况。外框架在大震作用下的承载力仍有较大富余,核心筒进入塑性后外框架可以起到抗震二道防线的作用。

5.5 风荷载分析

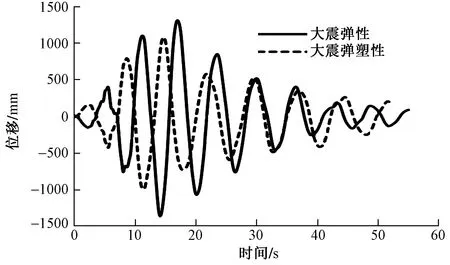

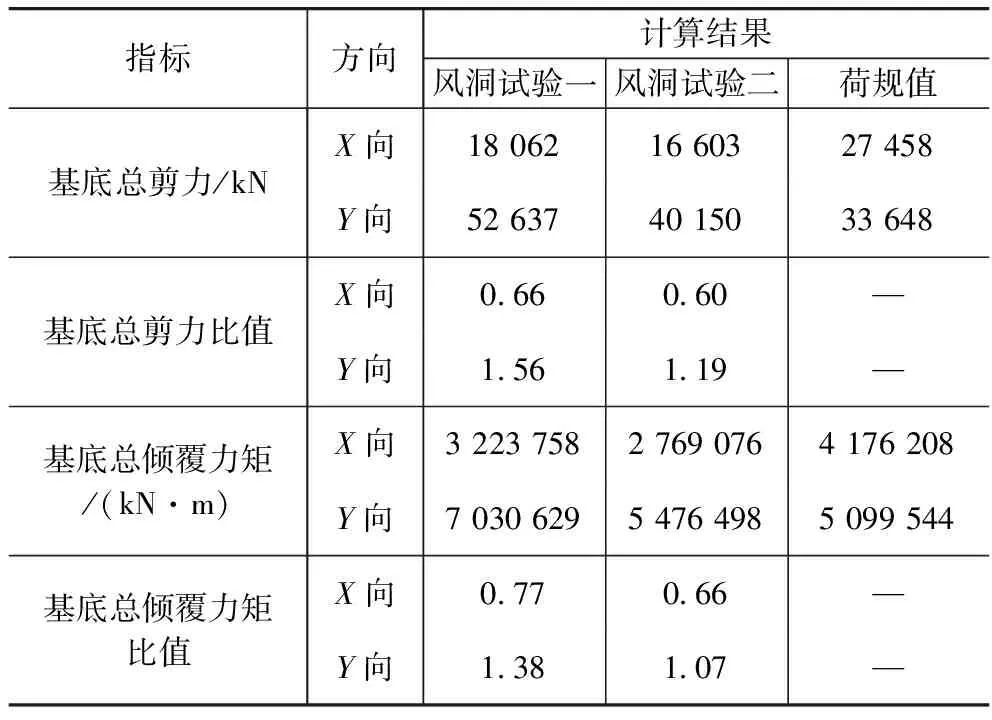

本塔楼南面、东面距离海边1km,地面粗糙度类别介于A类和B类之间,其西面和北面为内陆,地面粗糙度类别为C类。因本地区风荷载较大,对设计起控制作用,因此地面粗糙度类别的判定至关重要,为保证结构主体安全,建议塔楼南面、东面场地类别按A类进行抗风设计,并进行了两次风洞试验。风洞试验一:采用刚性模型测压风洞试验,通过测试结构表面的风压分布获得结构风荷载,试验以10°风向角为间隔,共进行了36个风向角的测试。按A类地面粗糙度进行风洞环境模拟及试验数据换算,将风洞试验一数据和荷规数据比较,结构基底剪力较荷规值增大了38%,层间位移角也不满足荷规要求。风洞试验二:按现有场地周边建筑进行风洞环境模拟,按A类地面粗糙度进行试验数据换算,再次进行风洞试验发现风荷载明显减小。将两次风洞试验结果和荷规值分别进行比较,基底总剪力和基底总倾覆力矩比较结果见表5。风荷载作用下楼层层间位移角计算结果见图10。

由表5可知,Y向风荷载风洞试验结果大于荷规值。由图10可知,风洞试验一得出的Y向风荷载层间位移角为1/459,不满足高规要求,最终设计采用更符合现场实际情况的风洞试验二结果,与荷规值进行包络设计。

图10 风荷载作用下层间位移角

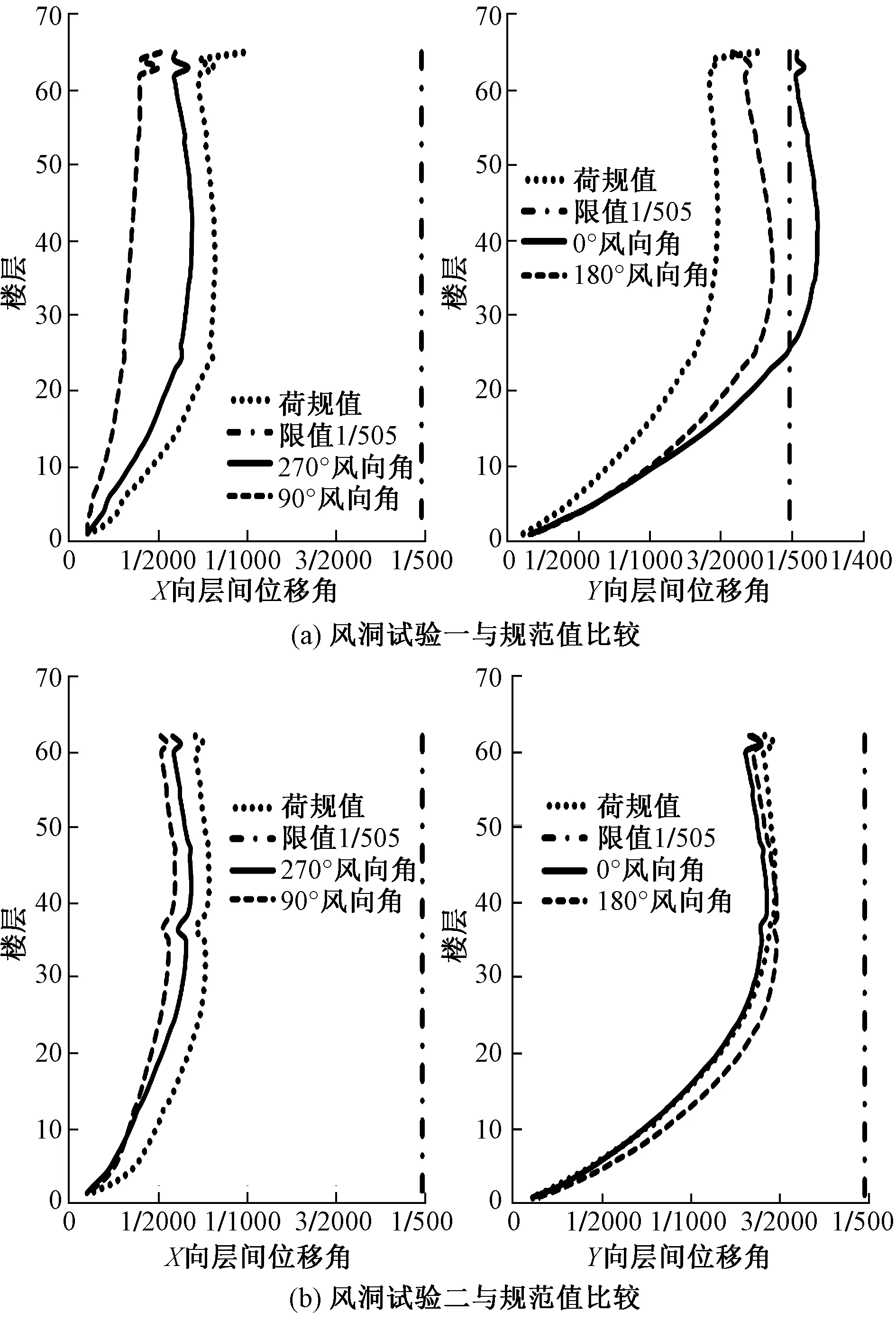

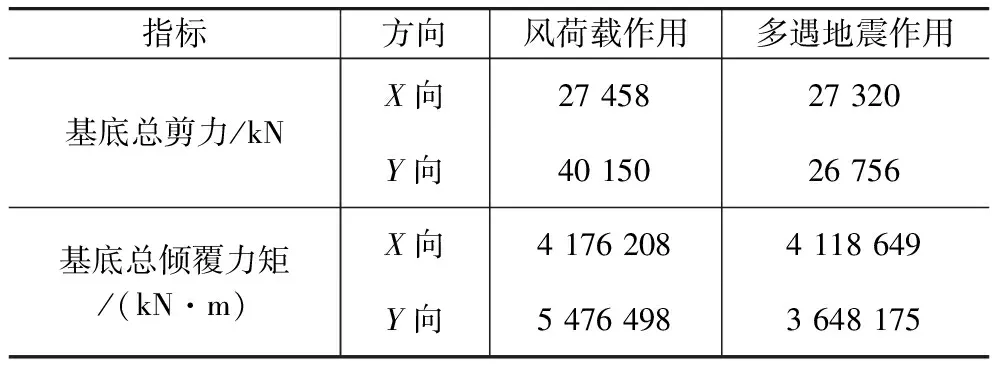

风荷载与多遇地震作用下结构基底总剪力、基底总倾覆力矩比较如表6所示。风荷载与多遇地震作用下层间位移角计算结果见图11。由图11可知,X向风荷载下层间位移角和多遇地震作用下层间位移角相当,Y向风荷载下层间位移角比多遇地震作用下层间位移角大,所以Y向为风荷载控制。

风荷载计算结果对比 表5

风荷载与多遇地震作用下计算结果对比 表6

图11 风荷载与多遇地震作用下层间位移角对比

由表6可知,在风荷载和多遇地震作用下,结构X向基底总剪力比较接近;在Y向风荷载作用下,结构Y向基底总剪力均比在多遇地震作用下的基底总剪力大,Y向风荷载起控制作用。

6 施工模拟分析

本项目塔楼高247.5m,为超高层建筑,施工周期较长,根据高规第5.1.9条规定,复杂高层建筑及房屋高度大于150m的其他高层建筑结构,应考虑施工过程的影响。参考文献[10],竖向构件的累积变形、变形差、内力变化较大,需在设计阶段采取相应措施。为了准确反映结构在施工过程中的受力特征,分析了长时间施工过程中竖向构件收缩徐变对结构主要受力构件的内力和变形的影响,对塔楼进行施工模拟分析。

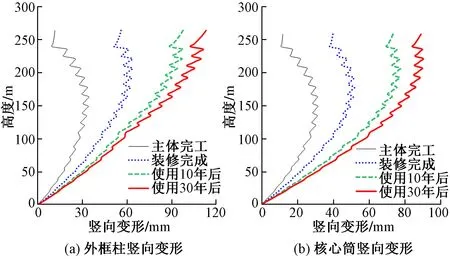

实际施工过程中施工人员会在每个施工阶段对结构进行施工找平,以避免出现变形累加。施工模拟计算了从施工开始直至投入使用30年后结构的竖向变形,其变形发展历程如图12所示。

图12 塔楼竖向变形发展历程

从图12可以看出,主体结构封顶时,随着结构高度的增加,竖向构件的竖向变形随高度先变大后变小,最大值位于中上部。装修完成时,由于竖向荷载增大,各层竖向变形均增大,变形最大值上移;后续使用阶段,由于混凝土自身收缩徐变影响,竖向变形仍继续增大,变形最大值出现的部位继续上移至顶部。建成使用30年后,外框柱竖向变形最大值为113mm,核心筒竖向变形最大值为90mm。

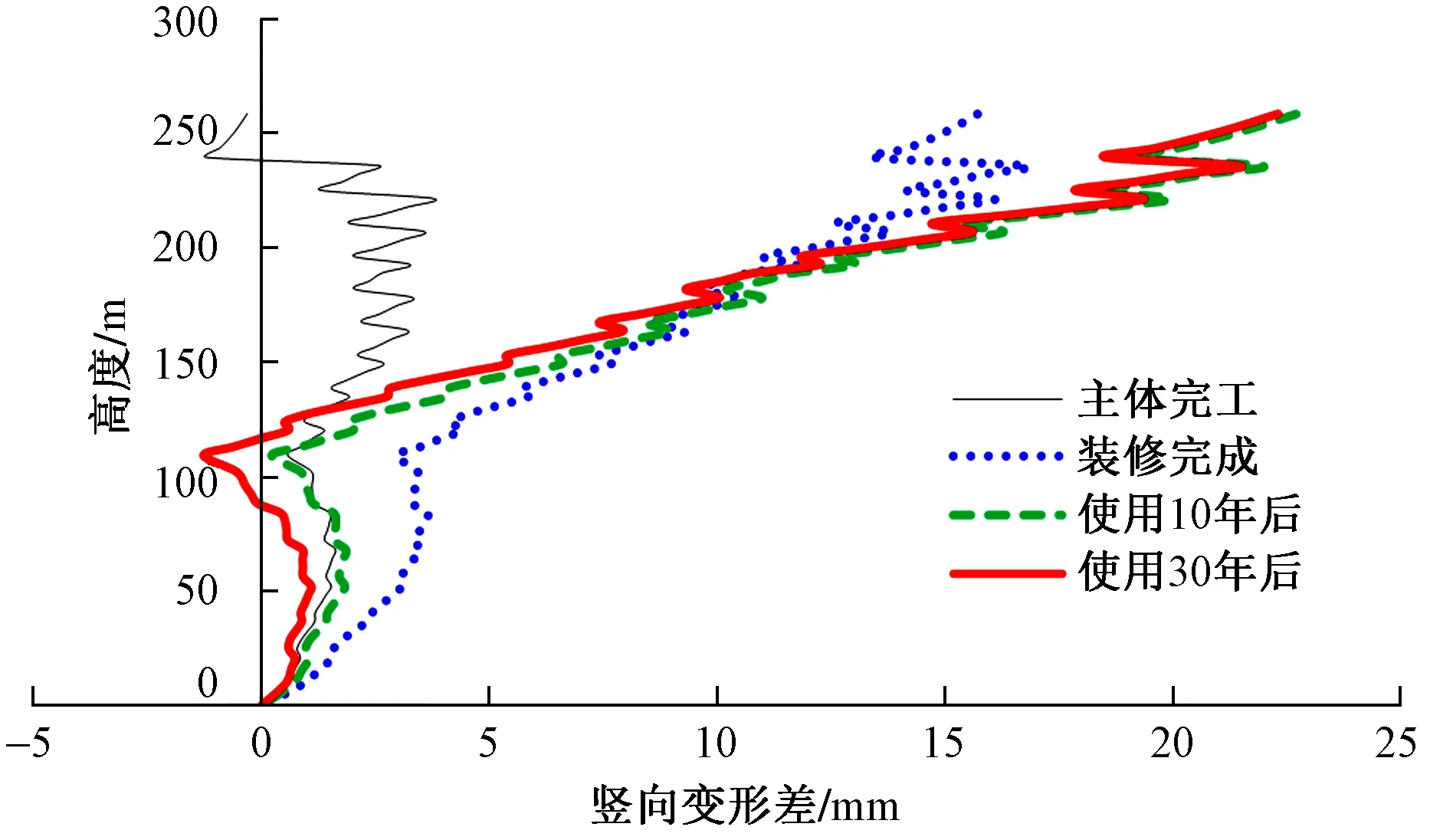

由于外框柱和核心筒的结构形式、材料特性不同,其竖向变形必然存在差异。结构中,徐变和收缩为混凝土独有,钢材不需要考虑,这是产生变形差的一个重要因素。定义外框柱与核心筒的竖向变形差为外框柱竖向变形值减去核心筒竖向变形值。可得塔楼在主体完工时刻、装修完成时刻及建筑使用10年后、30年后的竖向变形差变化曲线,如图13所示。

图13 各阶段外框架与核心筒竖向变形差

由图13可知,塔楼建成使用30年后,竖向变形差最大值为23mm,出现位置位于塔楼顶部。1~26层外框柱为钢骨混凝土柱,27层及以上外框柱为混凝土柱,故在标高109.1m处竖向变形差曲线存在拐点。在建成使用阶段,竖向变形差主要由混凝土收缩变形产生,26层及以上各层竖向变形差较明显,受钢骨影响,26层以下竖向变形差不明显。根据竖向变形差的竖向分布,塔楼上部的1/3楼层在设计阶段需要考虑长期竖向变形的影响。

7 结论

(1)本塔楼地基为岩石地基,地基承载力很高,对于独立基础或筏板基础的抗剪计算,国标规范没有给出相应的计算方法,可参考贵州省及广东省地方标准,对岩石地基基础进行优化设计,在概念合理、满足安全的前提下,节省造价。

(2)对于高度200m左右的塔楼,风荷载比较大的区域,对是否设置伸臂桁架进行比较,最终采用核心筒加宽,不设置伸臂桁架的方案。

(3)当地面粗糙度类别对结构选型影响较大,且无法准确判断地面粗糙度类别时,可模拟项目所在地的建筑环境,选择合理的风洞试验数据。

(4)对塔楼进行施工模拟分析,准确反映结构在施工过程中的受力特征,并根据计算结果进行有针对性的加强。