洪泛区两栖建筑防洪策略研究

王江(通讯作者),李小蛟,蓝天翔,赵继龙/WANG Jiang (Corresponding Author),LI Xiaojiao,LAN Tianxiang,ZHAO Jilong

千百年来,人类对水岸居所的追求矢志不渝,把水纳入居住空间,更是对美好生活的爱惜和珍藏。与其临岸羡景不如临水而居,江河两岸、湖周海滨成为人类聚居的首选地,城市遂因此而生。临水城市因航运优势而在经济发展上具有显著优势,因此世界上的大型城市多依水而建(图1)。据相关数据估计,到2100 年将有50 亿人口迁入城市,到2050 年世界50%的人口将居住在离海岸100km以内的地区[1]。然而,在滥砍滥伐、围湖造田等人工活动的影响下,地表破坏、气候变暖以及海平面上升等环境问题层出不穷,而洪水成为临水而居的最大威胁。洪水是暴雨等自然因素导致的水量迅速增加或水位迅猛上涨引起的自然灾害,洪水泛滥时被淹没的地区称为“洪泛区”。按照产生的地理位置不同,洪水可分为海岸洪水、河流洪水与湖泊洪水。目前世界上40%的人口居住在易受海岸洪水影响的滨海洪泛区,20%的人口生活在易受河流洪水影响的江河两岸洪泛区。在过去20 余年间,世界上最严重的10 次洪水致使11 亿人流离失所,造成超过1650 亿美元的财产损失[2]。近年来,骤发洪水和洪水泛滥等灾害事件的发生频率和严重程度不断增加,全球每年因洪灾造成的损失高达192 亿美元,死亡人数年均7508 人,这一组数字还将会随着城镇化进程而持续增加。世界经济合作与发展组织(OECD)根据城镇化率、人民生活水平等社会经济发展及气候变化的预期影响,对全球易受洪水影响的15 个国家进行了预测,其中,我国在2070年累计受到洪水威胁的人口将达到3000 万(图2)。从我国近10 年洪灾造成的死亡人数和直接经济损失分析,农业、经济、居民生命安全等均受到了严重威胁(图3)。以2019 年为例,当年有5 个台风登陆,其中9 号超强台风“利奇马”导致浙江、安徽、江苏、山东部分地区降雨量达到350~600mm,远超当地历史极值,造成9 省(市)超过200 万人紧急转移安置,1.5 万间房屋倒塌,13.3 万间房屋受到了不同程度损坏。这在一定程度上揭示出我国防洪标准相对较低、防洪体系不够完善等问题,部分防洪工程也存在安全隐患。

1 世界沿海地区大型城市分布(绘制:李小蛟,图片来源:根据参考文献[1]改绘,底图:http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/,地图审批号GS(2016)2948号自然资源部监制)

2 2070年受洪水影响人口前15位的国家(绘制:李小蛟,图片来源:根据参考文献[1]改绘)

3 近10年间我国洪灾影响(绘制:李小蛟,图片来源:https://www.huaon.com/story/ 435379;http://www.chyxx.com/industry/201910/790800.html.)

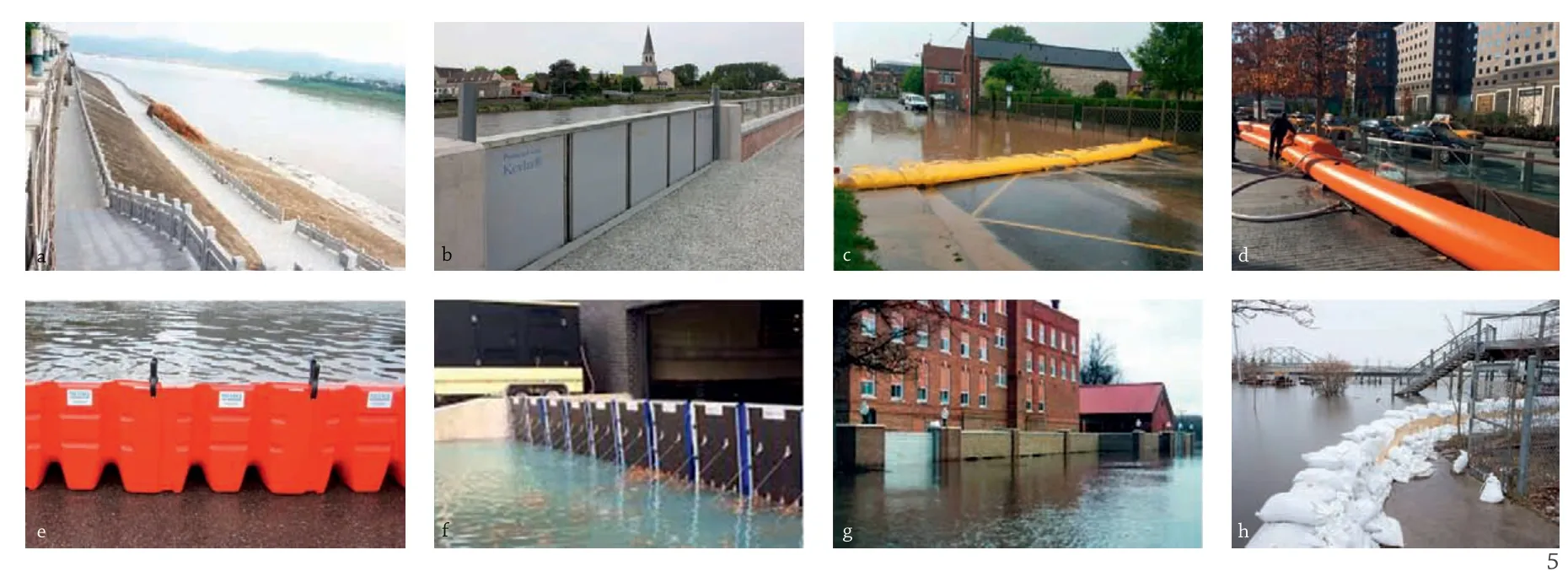

在人类适应自然、改造自然的过程中,洪灾似乎难以得到彻底解决,但各种防洪工程的措施和策略一直在推陈出新。以美国联邦应急管理中心(FEMA)组织编制的《防洪标准手册》(DrainingCriteria Manual)为例,它提出了建筑防洪的4 种主要措施[3](图4):(1)抬高地坪(Elevation),这种措施既可以通过抬高室内标高实现,也可以通过夯筑高台实现,两者施工工艺均较为简单,成本低,但灵活性较差;(2)湿防洪法(Wet Flood Proofing),是指将不经常使用的建筑首层或地下层改造为“通洪空间”,使之成为蓄洪仓,以保障室内外水压平衡,这种措施造价较高,施工工艺复杂;(3)干防洪法(Dry Flood Proofing),适用于洪水深度不高的地区,通常在防洪水位标高之下的建筑底层或基础部分采用密封墙、防渗膜等高标准的防水措施,如果这些位置需要布置门、窗,则应给予永久性或临时性的遮挡处理;(4)修建堤坝与防洪墙(Levees and Floodwalls),一般在建筑的外围环绕布置,建筑基地内需预装排水泵,防止洪水倒灌发生。此外,还有一种临时性的移动防洪屏障,常用于应对水位较低、汛期较短的洪水(图5)。为了使防洪措施更有针对性,可根据洪水的预期深度及汛期周期,对以上类型择优使用(图6)。

4 建筑防洪措施(图片来源:参考文献[3])

5 移动防洪屏障案例

6 防洪措施的选择(绘制:李小蛟,图片来源:根据参考文献[1]改绘)

1 临水而居的建筑类型与其演变

如果将上述防洪策略视为“对抗自然”的被动式防御策略,那么临水而居的建筑类型演变过程,则是一种遵循“道法自然”的主动式适应策略。根据建筑与水的相对位置关系,临水而居的建筑类型主要分为5 种:船舶设施、滨水建筑、水上建筑、漂浮建筑与两栖建筑(表1),每一种类型均能体现出人类在不同历史时期为提升居住环境质量而做出的努力(图7、8)。

表1 临水而居的建筑类型(绘制:李小蛟根据参考文献[5,10,13,15]整理)

8 临水而居的建筑剖面类型(图片来源:根据参考文献[1]改绘)

公元前8000 年前后,作为船舶设施之一的独木舟出现了,它是临水而居的“雏形”。随着生产力的提高和建造工艺的进步,滨水的干栏式建筑也随之产生,在湖滨或湖泊周围集中出现。之后,这种建筑做法逐渐演变成为能够抵御洪水的抬高地坪式与桩基式等建筑类型:前者通过提升基础高度而抬高建筑主体,但当洪水超过其防洪水位标高时,这种策略便会失效;后者以混凝土、金属或原木作为支撑结构,防洪水位标高通常高于标准水位线2.4~4.6m,多用于地表水位较浅且水位稳定的地区,在印度尼西亚、新加坡等东南亚国家被称为“Kelong”,属于一种用于捕鱼兼作住宅使用的水上构筑物类型;在南太平洋巴布亚新几内亚、泰国、南美洲热带河谷及美国墨西哥湾沿岸则被称为“Nipa Hut”,是一种产生于菲律宾的类似吊脚楼的建筑做法。

公元前1000 年前后,由于人们对水上生活的向往愈发强烈,欧洲出现了威尼斯、阿姆斯特丹等水上城市,而我国也陆续出现了画舫斋、亭、舫、榭等水上景观建筑[4]。此外,为抵抗洪水,还出现了高台式水上建筑,这是一种以人工土丘作为高台基础的建筑类型,其高台的防洪高程要高于当地洪水的历史最高水位。高台式建筑最早出现在公元前500 年的荷兰[5],后来当地人逐渐将这些土丘连接在一起,又演变形成永久性的堤坝系统。相比抬高地坪式建筑和桩基式建筑,高台式建筑的防洪效果和耐久性更强,但其土方工程量过大,且建筑基底高度无法随洪水水位调整,若遭遇超过高台的洪水,建筑依然会被淹。

16-20 世纪初,迫于洪灾、人口压力及人们想要回归自然的愿望,在荷兰、加拿大和美国等地出现了漂浮建筑类型。这是一种将船舶设施改造为住宅建筑的做法,通过增加船体的基础浮力,使建筑主体的大部分或全部能够漂浮于水面之上。后来这种做法在20 世纪初的美国开始流行,1930 年代住宅建成数量超过了2000 栋。与静态型的水上建筑相比,它解决了建筑防洪水位标高无法随洪水水位调整的问题,但缺点是稳定性较差,易随洪水漂流。

近年来,受城市扩张的影响,欧美等地开始着重研究适应性更强、可随水位变化的两栖建筑类型(图9)。

9 两栖建筑与其他传统建筑应对洪水的情景示意(图片来源:https://buoyantfoundation.org/)

2 两栖建筑的概念

在建筑设计层面,为了尽可能地减少洪灾影响,一些研究和实践指向更具防洪属性的建筑类型,而两栖建筑作为一种低成本、低影响的居住模式,将能有效实现高质量的临水而居。外文文献中有关两栖建筑(Amphibious Architecture)的定义主要包括:Building with Water认为它是建筑功能(艺术、文化、娱乐、生活、工业和基础设施)与自然环境(溪流、海洋)的集合[6];Built on Water指出它是依靠墙柱支撑的漂浮建筑[7];Water House将它定义为支撑于地面、可漂浮的水上建筑[8];Amphibious Housing in the Netherlands则将临水而居的5 种类型均归纳为两栖建筑[9]。由此可知,两栖建筑的定义至今并未形成一个统一的标准,而这其中的原因包括3 个方面:(1)概念描述存在一定的模糊性,“Amphibious”一词源于希腊语“Amphi-bios”,可解释为“同时在水中和陆上生活及活动”,当用之描述建筑时,容易忽视固有的陆栖特性,而将很多非两栖的水上建筑纳入两栖建筑的范畴。比较欧美相关文献后获悉,欧洲文献往往将两栖建筑描述成可在洪水中漂浮的一般建筑,而美国文献则多将其描述为由船屋发展而来的水上漂浮建筑;(2)部分研究者更关注建筑被水包围的意识形态和感知反应,而忽略了它的功能要求与技术特征,造成了两栖建筑与其他水上建筑甚至水上岛屿等概念的混淆;(3)两栖建筑的研究领域具有多学科属性,建筑师、机械工程师和船舶工程师均可根据自身学科进行定义,所以很难能达成一致[10]。

在临水而居的5 种建筑类型中,滨水建筑和水上建筑因固定的防洪高程难以完全避免洪水,漂浮建筑的稳定性、耐久性和承载力均较差,而传统意义上的两栖建筑则由于其建造技术、地域条件、可支付性等原因难以实现普及。因此,研究具有洪水适应性的新型两栖建筑,对提升洪泛区人居环境的质量将具有重要意义。参照Nilubon 等人的文献[11],两栖建筑可定义为“一种能随洪水来退变化、水陆两用、具有动态适应性的建筑防洪类型”。在未发生洪水时,可在地面上支撑固定(图10a);当发生洪水时,建筑主体会随水位升高(图10b)至水面之上(图10c),待洪水退去再恢复至初始状态。为此,当这一概念付诸实践时,首先要保障建筑具有良好的垂直移动能力。该能力是由设置于建筑底层的浮力基础系统决定的——在基础空腔内填充塑料泡沫等低密度材料,使之能在洪水中产生一定的浮力,从而抬升建筑主体。其次,为了使建筑在发生竖向位移时具有良好的稳定性,需要配备垂直导向系统。通常可将导向管固定于地面,或者在预挖的基坑内壁上安装滑动锁链,使其将地面与建筑主体连接在一起,因此,连接构件的长度决定了建筑的升降位移。为使建筑室内的燃气、电力、排水等管网在建筑发生位移时能继续使用,可将它们置于可灵活伸缩的聚氯乙烯(PVC)管中。

10 两栖建筑工作原理——a正常情况,b水位上升,c洪水来临(绘制:李小蛟)

根据发生竖向移动方式的不同,两栖建筑可分为3 种类型:(1)利用浮力将建筑主体全部抬升,使其完全漂浮于洪水水面之上;(2)利用浮力将建筑主体局部抬升,多用于多层建筑中,平日其底层可正常使用,发生洪水时首层底板可抬升至水面之上,以确保水面之上的楼层能正常使用;(3)利用千斤顶或液压泵等机械设备,对建筑主体进行抬升或降低。

3 两栖建筑的实践案例

两栖建筑实践作为一种具有适应性的建筑防洪策略,在世界各地被广泛传播。1975 年前后,为了减轻美国路易斯安那州因密西西比河季节性洪水泛滥的影响,当地的住宅建筑开始使用以膨胀聚苯乙烯(EPS)为主要材料的浮力基础和带有滑动套索的钢导柱;1995 年前后,荷兰马斯河流域也出现了应对洪涝灾害的两栖建筑实践;2007 年,布拉德·皮特(Brad Pitt)帮助新奥尔良居民建造了150 栋低成本、可持续的两栖建筑并成立了Make It Right(MIR)基金会;2009 年,Morphosis 建筑事务所为和平号空间站设计并建造了一栋名为“漂浮屋”的两栖建筑——建筑基础由玻璃纤维增强混凝土板制成,使用EPS 材料填充,为了防止建筑发生侧向移动,建筑左右两端各设有一根垂直导向杆[12]。此外,英国、孟加拉国、美国和泰国等国家也陆续出现了一些小规模的实践案例,而法国、加拿大、荷兰等国更是发起了一些大规模的两栖建筑开发项目。如今,随着现代科学技术的发展,两栖建筑越来越具有推广应用的价值和前景。以下分别剖析了美国、荷兰和英国的两栖建筑实践案例(表2)。

表2 两栖建筑实践案例解析(制表:李小蛟根据参考文献[13]整理)

3.1 美国新奥尔良的两栖建筑

2005 年,卡特里娜飓风登陆新奥尔良(New Orleans)导致当地沿海防护堤坝溃塌,整个城市80%的面积遭受洪水淹没,经济损失惨重[5]。当地政府开始寻找能替代抬高地坪式建筑的防洪做法,引导人们建设配有浮力基础的两栖住宅(图11)。这类做法的两栖性主要得益于其特殊的基础底层构造:(1)在建筑主体下方建造一个与其外轮廓形状相同大小的钢框架;(2)在框架之下铺设EPS 浮力块;(3)在框架的纵横梁交接点上均匀选择4 个位置,将钢柱焊接于交接点的下方;(4)将钢柱插入预先埋入的垂直导向管中。在洪水发生时,建筑在浮力块的作用下缓缓提升至水面以上,并在导向杆的约束下保持稳定,待洪水退去后则可以落回原位。建筑室内的管网在建筑上浮时自动断开、自动密封且不再使用。这种动态适应策略可通过对既有建筑进行改造而实现,既能促进灾后快速恢复,又能在提升建筑防洪能力的同时保留其乡土特色。

11 美国新奥尔良的两栖建筑(图片来源:参考文献[15])

3.2 荷兰马斯博梅尔的水屋建筑

1953 年,荷兰海岸线在飓风影响下发生溃堤,海水淹没了该国西南部的大部分地区,死亡人数超过1800 人[13]。为此,荷兰政府推出“三角洲计划”——即建造堤坝、加强水防和缩短海岸线。在该防洪计划的实施过程中,当地建筑师开发了适应水位上涨的两栖建筑,其中以马斯博梅尔的32 栋淡水型联排水屋建筑(Maasbommel House)最为典型(图12)[14]。这一案例的基础结构采用了双重浮力系统,既需要将EPS 块内嵌置入混凝土基础筏板,还要把平日可正常使用的地下室封闭成空腔结构。此外,为了防止建筑主体在水中发生侧移,建筑师在主体两侧分别布置4.5m 长的空心导向杆,它们垂直穿过基础并固定于地面之上。在洪水作用下,建筑可沿导向杆上下移动,导向杆中的软管(管线)也会随之相应伸缩。

12 荷兰马斯博梅尔的水屋建筑(图片来源:https://twitter.com/dtdchange/status/719241071725834240/photo/3及参考文献[14])

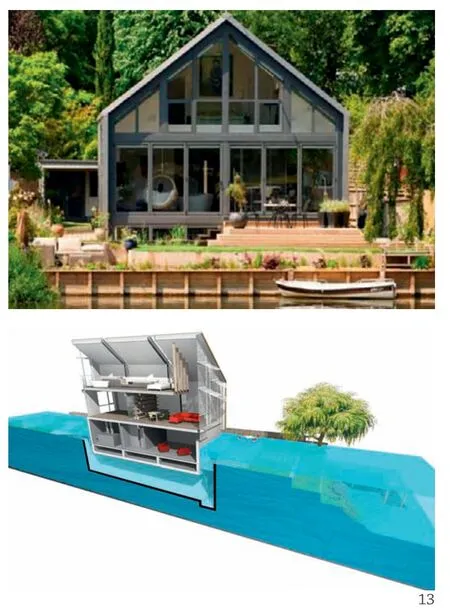

3.3 英国马洛的两栖建筑

英国第一栋两栖建筑位于泰晤士河沿岸的马洛(Marlow),是一栋地上两层、地下一层的住宅建筑(图13)。该案例的基础结构也采用了双重浮力系统,但是与荷兰水屋建筑不同的是:在基础接触面的类型上,前者是水体,后者是土壤;在解决横向侧移的问题上,前者采用了一种不同于后者的模式,即在基坑四角分别安装带有滑轮装置的镀锌钢轨,当建筑发生竖向位移时,钢轨会约束建筑的移动范围,使其仅能贴着基坑护壁滑动有限距离[15]。对于建筑管线而言,它们需要汇聚至一处沿基坑护壁穿过建筑基底,向上与室内设备连接。

13 英国马洛的两栖建筑(图片来源:参考文献[14]及http://lembah-kerinci.blogspot.com/2012/02/rumah-ampibipertama-di-inggris-sebagai.html.)

4 两栖建筑的本土化设计策略

以上案例凸显出两栖建筑在不同国家、地区的差异性特征,这种差异性特征根据自然要素和人工要素的不同主要体现在以下方面:受洪水类型的影响,浮力系统构造和垂直导向系统构造主要根据海岸洪水、河流洪水及湖泊洪水中含盐量的不同而需要区别对待;而建筑主体的构造则需要结合地域性的自然与文化特征进行选择。通过以上分析可知,虽然两栖建筑是一种“舶来品”,但是它的技术实现方法具备一定的可复制性,这为其在我国进行本土化应用提供了一定的可行性。我国洪泛区分布广泛,各地区自然环境及发展程度也存在较大差异,基于此,需要分别从洪水类型、地域特征和建造质量三方面研究其设计策略。

(1)适应不同洪水类型的设计策略

洪水的含盐量对两栖建筑的结构做法有直接影响:由海岸洪水形成的咸水洪泛区,含盐量通常大于0.5g/L,洪水所产生的浮力较大,而且腐蚀性高于淡水,因此其浮力系统在构造上仅需采用横铺有EPS 块的钢框架基础即可满足浮力值,而在材料上应选择具有抗腐蚀性能的建筑材料及涂层做法;由河流洪水或湖泊洪水形成的淡水洪泛区,含盐量通常小于0.5g/L,洪水的密度和腐蚀性均较小,所以要采用“双重浮力系统”来增加浮力。我国的洪泛区主要分布于东部沿海、北部沿海、南部沿海、长江中游、黄河中游以及其他河流、湖泊附近的内陆地区,其中淡水洪泛区占全国洪泛区面积的79.62%[16],而且淡水洪水较咸水洪水具有发生周期长、发生频率低和洪水威力小等特点,在防洪可控性和可行性上更有意义。因此,本文以淡水洪泛区两栖建筑为例,着重分析其浮力系统及垂直导向系统的结构选型:(1)在整体建筑的钢轨基础梁之下,利用可延伸的防水混凝土板,连接建筑主体及附属空间地坪;(2)利用T 型双角钢主梁与次梁垂直交叉铺设构成钢基础龙骨,置于防水混凝土板下方,起到整体加固的作用;(3)在每跨钢梁两端增设斜撑杆件进行二次加固;(4)在龙骨下方铺设EPS 材料浮力块;(5)利用内含浮力材料的混凝土空腔厚板作为地下室底板,与混凝土外墙围合成为地下室空间,共同组成双重浮力系统(图14)。此外,在设计垂直位移导向系统时,需要在地下室的基坑内壁处设置滑动钢轨来限制移动(图15),还需要使用能自由伸缩的虚地磁极(VGPs)空心套筒,将空心套筒直接与钢基础的主梁相连并埋于基础之下,以避免导向系统暴露于建筑之外而影响立面美观。水电燃气等管线则应安装于空心套筒中,并能随建筑升起而延长。

14 双重浮力系统爆炸示意

15 洪泛区农房剖透视

(2)延续地域特征的设计策略

在防洪工程建设上,我国的大中型城市投入了大量资金和精力,具备了一定的短期防洪能力,而一些位于洪泛区的村镇地区,则经常因为防洪措施不健全、不灵活而经常遭受洪水的侵袭。我国村镇建筑具有体小、量大的特点,因此,国外的低层两栖建筑实践经验具有借鉴意义。以黄河滩区为例,可结合村台改造,既维持农村原有的肌理,保持建筑、庭院与组团的联系,又能以宅基地限定的庭院为基本单位,在改造过程中利用防水混凝土板将住宅建筑整体连接,底层铺设EPS 浮力材料,在遭遇洪水时使建筑整体上浮。在建筑风貌上,这种方法依然可延续选用原有的做法和材料(图16)。

16 洪泛区农房效果示意

(3)提升建造质量的设计策略

我国村镇住宅以自建农房为主,建筑质量及水平参差不齐,既有年久失修的砖石农房,也有较为先进的预制装配式农房。当这些农房需要进行适水性改造时,可以根据两栖建筑的特征分别讨论:对建筑质量不佳的农房,可采用原址重建的方式,直接置入由轻质模块构成的浮力系统,按照两栖建筑的模式进行建设;对建筑质量较好的建筑,可通过加装浮力系统、垂直导向系统以及将农房的局部材料更换为轻质材料进行改造;对干栏式、抬高地坪式、桩基式等类型的农房,可通过低成本的局部改造,使之具有两栖建筑的特性。此外,地方政府可在坚持农村土地集体所有制的基础上,采取一定方式鼓励民间资本参与建设洪泛区农房,推动两栖建筑的市场化发展。

5 结语

实践证明,作为提升洪泛区人居环境质量的建筑防洪策略,两栖建筑已经在很多国家发挥了重要作用,这对我国的防洪抗灾工程建设具有很好的启发。2017 年《山东省黄河滩区居民迁建规划》提出了外迁安置、就地就近筑村台、筑堤保护、旧村台改造和临时撤离道路等措施,以彻底解决60.62 万黄河滩区居民的防洪安全和安居问题。但是,单就外迁安置即需95.85 亿元的政府预算,这无疑是一项财力物力消耗巨大的工程。倘若在滩区采用低成本、低影响的两栖建筑防洪策略,通过新建或改造的方式,能避免大规模的居民迁建,也能有效解决滩区的安居问题,并在保留临水而居生活方式的基础上就地提升建筑质量。为了高效实施两栖建筑的设计策略,还需在以下几个方面开展进一步研究:一是在价值认同上,两栖建筑实现了与水共生,提升了临水而居的安全性,扩展了城乡人居环境的研究视野,属于一种适应自然环境的营建智慧,这更加值得广泛宣传以获取社会普遍认同;二是在建筑技术上,需要融合机械制造、建筑工程与船舶工程等领域的专业知识,使洪泛区的一般建筑均能实现“两栖化”改造和更新;三是在装配式建筑产业化发展、可持续能源利用、运营成本控制及地域文化表达上,两栖建筑仍具有较大的发展潜力,尚需进一步开展技术创新研究;四是在管理措施上,为了使两栖建筑在应对洪水时具有更好的灵活性以适应未知的洪水深度:(1)对退水时间1)低于5 年、深度高于0.6m 的洪水频发地区应尽可能根据灾情及时做出响应并能立刻处理,(2)对区域性的建筑防洪措施逐步改善,减少季风性强降水引发的洪灾,(3)对防洪标准等级进行阶段性调整,减少百年一遇的洪水影响,(4)对单体建筑、公共道路与开放空间等进行整体防洪设计,尽可能地减少财产经济损失,避免大规模的灾后重建工作。

注释

1)退水时间是指洪峰之后,洪水消退总共持续的时间,包括地表退水时间和地下退水时间。