房山区山地农业景观实践与思考

佟国香 聂紫瑾 解春源 王梦然

(1.北京市房山区种植业技术推广站 北京102446;2.北京市农业技术推广站 北京100029)

房山区位于北京市西南部,山地和丘陵约占土地面积的65.7%[1],是京津冀协同发展格局中西北部生态涵养区的重要组成部分,是保障首都可持续发展的关键区域,《北京城市总体规划(2016-2035年)》更赋予了房山“三区一节点”的新定位。《北京市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》也提出位于生态控制区的乡村要加强生态保护、发展休闲旅游、健康养生等绿色产业。基于此,房山区以生态为基础,充分利用山地的历史文化资源、地质地貌资源和自然资源,积极扶持旅游业[2-3],发展乡村旅游、全域旅游。据统计,2019年房山共接待入境旅游者人数376.9万人次,其中72个农业观光园,高峰期从业人员1 080人,接待51.98万人次,经营总收入达到5 056.4万元;乡村旅游接待户1 053户,高峰期从业人员2 108人,乡村旅游人数118.71万人次,乡村旅游总收入7 258.6万元(数据来自《北京区域统计年鉴2020》)。农业景观则是乡村旅游的重要组成部分,早在2010年房山区就把景观农业建设列入了 《房山区都市型现代农业发展总体规划(2011-2015年)》当中,并出台了 《关于推进房山区景观农业发展的指导意见》,重点打造“两湖、三线、五区、多园”的景观农业发展总体空间布局[4]。发展山地农业景观,对于优化乡村旅游环境、推动山地旅游发展具有重要意义。

山地农业景观是以自然山地作为景观审美的背景,由生产性景观、居住村落景观、文化景观及其周边的自然环境组成,是镶嵌在山地上的景观综合体,兼具社会、美学、生态、经济等多重价值和山水田园景观特色,其主要特征为生产性与景观性的相互结合、景观观光内容以山地农业为主题、自然与人文景观相互融合等[5]。“山地农业景观”的内涵包括了“山地”“山地农业”和“农业景观”三部分。此处的“山地”是指广义上的山地,即地球陆地表面上平原 (或低地)以外的地区,是一种相对于广大平原地区的区域[6],涵盖了山地和丘陵。“山地农业”是指人类在山区中可耕作和可开发利用、为农业生产用地的山地土地上进行的所有农业活动的总称,从属于山区农业范围,但其更强调山地这种地貌对农业经济发展和农业生产结构所起的作用[7]。“农业景观”则是山地农业的美学表达[8],是生产性与审美性融合的体现,是山地自然景观和人文建设景观之间的缓冲生态斑块[9],包括杂粮耕地、蔬菜园地、经济林地等。与平原相比,山地农业景观的背景地貌更复杂多变,生物多样性更丰富,体现的生活方式更为传统,依托的地质、人文和自然旅游资源更加突出。

山地农业景观虽然受益于开发程度较低、自然生态环境好,但在山地的垂直特性、坡度及海拔高度的相互作用下所形成的生态环境极易受破坏,具有生态脆弱性[6],如果不能适度开发利用,自然环境容易受到不可逆的破坏[10]。山地农业景观可持续发展不仅关系到农民致富增收,更关系到山地周边的平原地区的永续发展。另外,虽然近年来山区农民收人实现了较大幅度的增长,但其生活水平仍明显低于城区和平原,是新农村建设与城乡一体化发展的一块短板[11]。因此,笔者通过对房山区山地农业景观的实践,梳理山地农业景观的基础条件、规模分布、主推作物、生产条件、重点技术和发展模式等发展现状,基于此分析目前房山区山地农业景观建设中存在的问题,并提出相应的对策建议,从而构建出山地农业景观建设的技术体系,拟为房山区山地农业景观的可持续发展和山区农民致富增收提供技术支撑。

1 发展现状

1.1 基础条件

房山区位于华北平原与太行山脉交界地带,海拔高度为-8~2 014 m,平均海拔381.92 m[12],地势由岗台地、丘陵向山体逐渐升高。根据《房山分区规划(国土空间规划)(2017-2035年)》,房山分成平原区、浅山区、山区3个地貌区域,其中浅山区包括长沟镇、河北镇、青龙湖镇、周口店镇、韩村河镇、大石窝镇、张坊镇、十渡镇、佛子庄乡和南窖乡,山区乡镇包括大安山乡、史家营乡、霞云岭乡和蒲洼乡。拒马河和大石河流域的水资源较丰富,西部和北部深山区不仅水资源短缺,土壤质地也以低产土壤为主[13]。

房山气候为雨热同期,温差较大,年平均气温10.7℃左右,初春平均气温-2.5℃左右,夏季25.2℃左右,年平均降雨量约655 mm,集中在夏季,暴雨时有出现[14]。不稳定斜坡、泥石流及地面塌陷等地质灾害隐患也较大[14],其中以崩塌发生最多[14-15]。

房山区历史文化资源丰富,有文物保护单位328处[12],拥有蒲洼自然保护区、石花洞自然保护区、拒马河水生野生动物保护区、十渡风景区、圣莲山风景区、云居寺景区、上方山国家森林公园、霞云岭国家森林公园等重要的自然与文化遗产[16]。

1.2 规模分布

房山区山地农业主要以种植粮食作物为主(表1),2018年和2019年粮食播种面积分别为56 008亩、44 634亩,分别占主要作物播种面积的82.00%、80.24%。

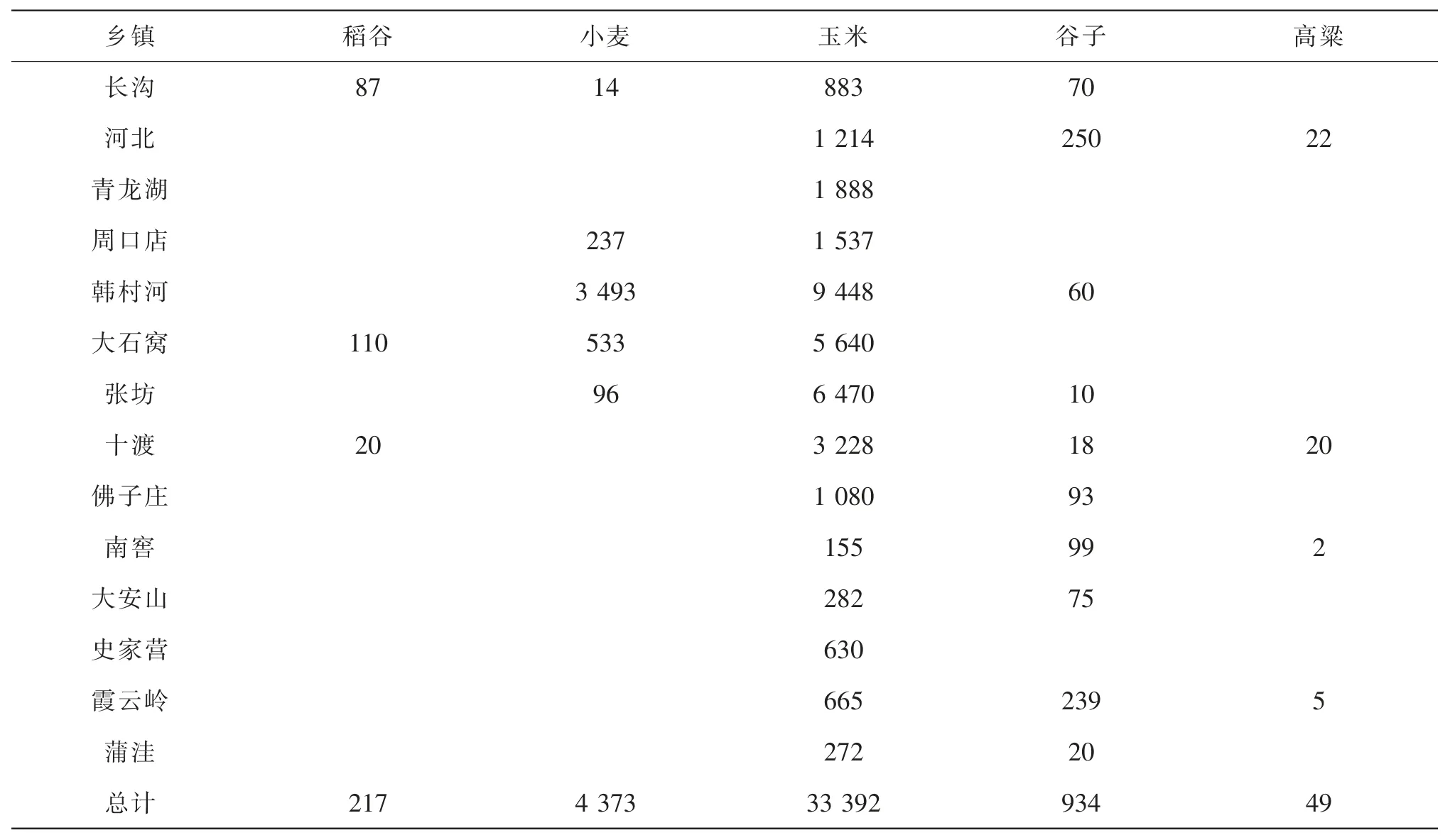

由表2可知,玉米仍然是目前山区的主要种植作物,2019年播种面积为以33 392亩,占当年粮食播种面积的74.81%;小麦在浅山区种植面积较大;谷子分布较广,在多数乡镇都有种植,但种植面积不大;京西稻作为房山的特色粮食作物,近年来种植面积有所回升,主要分布在长沟、大石窝和十渡3个镇;高粱作为传统山区作物,仅有零星种植。

按照不同的地域特点,房山区将山地农业与景观农业结合,先后建成了周口店娄子水生态采摘园、周口店泗马沟药王谷、韩村河罗家峪薯香苑、十渡蓝漪农庄、蒲洼“京郊小西藏”生态休闲、张坊仙栖谷、佛子庄上水文化养生谷等多个山地农业项目,形成了多点开花的良好发展势头。

1.3 生产条件

山地独特的地形条件决定了山地农业在生产条件方面的劣势,由表3可知,除韩村河、大石窝、张坊、青龙湖、十渡的有效灌溉面积超过5 000亩,其余乡镇均在5 000亩以下;大石窝、周口店和青龙湖的农业机械总动力大于7 000 k W,其余均在2 000 k W以下,小型拖拉机数量有限;浅山区和山区的农用化肥施用量远低于平原乡镇。

1.4 主推作物

目前房山山地农业中与景观建设结合较好的农作物可分为3类,一是食用功能突出、常作为特色农产品和农旅伴手礼的传统农作物,如谷子、甘薯、南瓜、花生,这些农作物在山地种植能够彰显传统农耕景观。二是观赏性突出的多花农作物,如荞麦、向日葵,凭借花海景观营造富有冲击力的视觉效果。三是其他特色农作物,如新、奇、特的养生作物藜麦,以及凸显京西稻作文化的水稻。

1.4.1 谷子 谷子作为北京市民长期食用的杂粮作物,主要分布在霞云岭乡和河北镇,其他山区乡镇也基本都有分布(表2)。山区的气候和土壤适宜谷子生长,近年来推广中谷1号、豫谷18等优质品种,在蒲洼乡东村和周口店镇黄山店村等地种植,加工出来的小米米质好、香味浓,逐渐成为周边市民的抢手货。

表2 2019年房山山区乡镇主要粮食作物播种面积(单位:亩)

1.4.2 甘薯 甘薯耐旱耐贫瘠,在山区种植能有效减少地表裸露和地表水分蒸发,能起到保护生态环境的作用。韩村河镇罗家峪村具有数百年的甘薯种植历史,村里坡耕地块微量元素适合甘薯生长,甘薯品质口碑极佳。

1.4.3 南瓜 南瓜除了大田种植外,还可以在边角地、农田边坡等地种植,形成良好的植被覆盖,在娄子水、森水等村种植发现,由于南瓜根系发达,可防止雨水冲刷地埂,叶片遮盖地面抑制杂草生长,形成了一道天然屏障,在获得收益的同时可降低农民的除草用工投入。

1.4.4 花生 花生种植简单,其比较耐旱,尤其适合在山区薄地种植,产品用途广泛。近几年,随着花生新品种和实用技术的推广,房山区在林下种植花生取得了不错的示范效果,空间利用率和花生品质提升明显,形成了“树上赏叶,树下采果”的新模式。

1.4.5 荞麦 荞麦是一年生作物,具有生育期短、适应性广、抗逆性强、耐寒耐贫瘠等特性,花色分为白色和粉色,景观效果突出。以周口店镇娄子水村为例,荞麦花田作为景观和蜜源,籽粒加工成荞麦粉,荞衣加工后也用于家禽的饲养,农旅资源得到了充分利用。

1.4.6 向日葵 向日葵是常见的农田景观作物,孤植、列植、片植具有突出的景观效果。近年来,在房山区周口店镇娄子水村设计了梯田油葵景观模式,与粉荞麦和白荞麦的梯田景观搭配;在房山区韩村河镇天开花海设计油葵景观与紫色的马鞭草搭配,在房山十渡设计了油葵景观与粉色的波斯菊和混色的百日草搭配,都取得了较好的景观效果。另外,在房山区十渡镇马安村开展梯田油葵种植,道路两侧和边角地块搭配种植各种花卉,形成美丽的田园景观,并与该村的红色旅游相结合,有效带动了低收入村的发展。

1.4.7 藜麦 藜麦是近几年引进种植的杂粮作物,其对于种植环境要求比较严格,适宜在高海拔地区种植,具有耐旱、耐盐碱等特性。随着广适型品种陇藜1号的引进,房山区在海拔1 300 m的大安山乡寺尚村进行示范,成为高海拔山地农业的特色农产品。

1.4.8 稻类 房山种植的稻类有水稻与旱稻。其中京西稻种植是中国重要农业文化遗产,是房山有故事、有传承的农作物,具有很大的景观开发价值。旱稻是一种能够在近似旱地生态条件下生长发育的特殊稻类,具有抗旱性能强、耐贫瘠等特点,可在旱、干、湿地直播,适合在半山区或水资源紧缺的地块种植,相对投入少、产出稳定及其特有的节水特性,是农业增产、农民增收的新途径。

1.5 重点技术

1.5.1 耕整地技术 一是通过等高撩壕、水平沟整地技术模式,调整山地地形,使其更适宜种植作物,适区与适种相一致。二是通过深翻熟化土壤,增加土壤肥力,降低有害病菌,采用轮作种植模式,降低土壤中重金属含量,减少对作物的危害,提升作物品质,提高种植经济效益。

1.5.2 植被覆盖技术 一是增加农田的覆盖面积,通过增加地表植被,减少农田扬尘,提高农田生态环境和周边空气质量;二是提高农田边角地、边坡等的覆盖比例,种植根系发达的植物,固持土壤,减少水土流失。

1.5.3 立体农业技术 一是山体层面的立体农业技术,从低山缓坡到海拔较高的中高山地,根据光、热、水、土等自然资源的特点和不同农业作物的特征、特性,进行有效合理的设计,形成多层次布局与配置的立体农业种植及其景观,有利于对承载农耕文化的农业景观资源的保护和促进山地区域经济社会的可持续发展[17]。二是间套作种植技术。在林下间作黄芩、金银花等药材及谷子、旱稻等粮食作物,或者以不同高度的农作物进行间套作种植,形成高低不同、错落有致的绿色景观。

1.5.4 旱作节水技术 针对山地农业有效灌溉面积有限的问题,示范推广旱作节水技术。一是保水剂技术。通过施用保水剂,改善土壤物理性状,影响土壤水分的时空分布,提高土壤水分利用率,从一定程度上缓解农田的干旱情况。二是等雨播种技术。通过等雨播种玉米、谷子、黄芩等农作物,在时间上避开干旱季节。三是覆膜保墒技术。通过覆盖地膜,减少土壤水分蒸发,还可以通过地膜覆盖抢早播种,提高农产品的价格从而增加收益。

1.5.5 机械化生产技术 针对山地农业地块小而散、农业机械条件基础差的现状,引进和推广小型农业机械,尤其是玉米等主栽作物,实现耕种收全程机械化,提高生产效率,从而解放出农村劳力来从事休闲农业、乡村旅游等第三产业,加快农民致富增收。

1.6 发展模式

1.6.1 特色农产品生产模式 房山区传统 “特色优质农产品”包括房山磨盘柿、京白梨,“优质特色农产品”新品包括房山食用菌、有机红小豆、靠山居野菜、房山天鹅蛋、房山火鸡[18]。山地农业景观发展的特色农产品除了上述房山传统的特色农产品外,还依托现有的粮食作物生产,包括小米、藜麦、京西稻、旱稻、荞麦、南瓜、甘薯、谷子等,例如周口店镇娄子水村、蒲洼乡东村、周口店镇黄山店村、韩村河镇罗家峪村等,发展了各具优势的杂粮作物农产品。

1.6.2 水土涵养农业模式 推广种植具有水土涵养功能的多年生作物并进行综合开发。例如房山区在霞云岭、史家营、蒲洼等深山区推广种植黄芩,以采茶为主,收根为辅,形成了很好的植被覆盖,同时扶持建立黄芩茶加工厂、提高黄芩附加值,举办采茶节,通过二三产业的附加值促进山区水土保持技术的可持续推广。

1.6.3 文旅农科融合模式 依托本地区的历史文化资源,在景区周边发展特色农业,建设景观农田,提升整体环境,开发有特色的休闲旅游产业。通过农业主题乐园、举办特色活动、开展农业科普宣传等方式,吸引城市居民周末近郊游,以休闲聚人气,靠项目赚利润。

2 存在的问题

2.1 农业装备欠缺,生产能力不足

房山区大部分地处山区,山区农业发展较为落后,生产水平仍然较低,除机耕比重稍高,农机播种、机械收获、农田有效灌溉和商品化肥的投入均低于北京市平均水平,而山地更是低于平原地区。农业生产条件的薄弱限制了生产力,将农村的部分劳动力囿于农田生产,缺乏多余的精力去进行第三产业的提升与改造,限制了农业附加值的增加。

2.2 文化挖掘不够,区域品牌缺乏

房山特色优质农产品中,磨盘柿是地理标志产品,虽然进行了加工产品开发和推广,但仍然存在消费量小、规模小、成本高、流通渠道不健全等的劣势。而在房山京西稻成功申报中国重要农业文化遗产后,虽然种植面积有所上升,但未得到有效地开发利用,农业文化的故事没有有效传达到游客。房山可供开发的农作物资源很多,可以结合的文化故事不少,但整体上产业延伸端、流通渠道不健全。

2.3 产业融合度低,增值空间有限

按照《房山区国土空间规划(2017-2035年)》的要求,浅山生态修复与文化旅游区凸显绿水青山,全面打造具有国际影响力的历史文化和旅游休闲中心,山区生态涵养和保育区注重生态保育,建设山水生态屏障,适度发展地质科考和精品旅游。《北京市山区协调发展总体规划(2006-2020年)》也明确提出“通过发展农业走廊、沟域经济、农业园区,打造优质产品,加快一产向二、三产业延伸,强化农业的多种服务价值,构建绿色生态产业链”。在山地旅游圈中,风景名胜地是核心,自然绿色空间是底色,而农业景观是其中的点缀、补充和特色。目前房山山地空间中的农业景观多以生产的模式种植,如娄子水生态观光园、蒲洼高海拔食用菌种植基地等,使淳朴的林下和梯田农业景观风貌得以保留,自成风景线。但是这些生产性景观缺乏配套的旅游服务设施,只能依靠第一产业产生效益,产业链条短,不能与周边的旅游项目形成联动、创造更高的效益。

3 对策与建议

3.1 提高生产条件稳基础

引进和推广适合房山山地小而散的耕地现状的小型农用机械,通过保水剂、等雨播种、覆膜保墒等旱作节水技术来缓解山区有效灌溉面积缺乏的问题,通过绿肥种植、有机肥施用等措施提高山地的土壤肥力,从机、水、土3方面提高山地农业景观的生产条件。

3.2 全产业链开发强品牌

山地农业发展农业景观应以产业为基础。以京西稻、谷子、藜麦等特色粮食作物,黄芩、金银花等特色药材作物,为发展重点,在保证发展规模的基础上进行全产业链开发,包括初级农产品、初加工产品、精深加工产品、旅游体验产品等,打通产业渠道,打造区域农产品品牌。有了第一产业盈利作为保障,才能保证山区在农业景观建设和乡村旅游发展上稳步前进。

3.3 文旅融合发展提效益

优化山地农业景观设计。《北京市浅山区保护规划(2017-2035年)》(草案)明确提出房山浅山区的规划重点之一是“提升休闲旅游环境品质”。山地农业景观是其中的重要组成部分,在发展的时候要优先重点景区周边的农田,以优美的山水林木为衬托,注意周边原生态环境的整合与利用,利用山地特有的地形变化和相对高差变化,形成有别于平原区的视觉感受[19]。

挖掘独特的文化资源。包括山地景观区域的独特山水文化、农村民俗文化和农耕文化资源,提升观光休闲农业的文化品位,实现自然生态和人文生态的有机结合[19]。这样才能在山地农业景观规划、项目策划中提升其文化品位,增强其吸引力。同时,根据区域历史文化资源特色进行主题策划,以达到吸引游客的目的。

增加农业旅游配套设施。在保留原有山地农业景观风貌的基础上,增加必要的旅游配套服务设施,包括标识系统、公共厕所等,依托闲置民房适当发展具有山地特色的餐饮和住宿。通过特色农业和休闲旅游业带动周边的餐饮、住等条件,发挥农业、服务业本身优势,从第一产业延伸至第三产业。综合地、合理地利用资源,实现经济、社会、生态效益于一体,是未来山地农业发展的重要途径,更是实现“绿水青山就是金山银山”的具体实践。

——从我国第一代地铁车DK1到山地城市地铁车As