京津冀产业同构程度评价及制造业协同发展分析

王冠 刘晓晴 张鑫红

摘 要:运用产业结构相似系数和区位商评价京津冀产业同构程度,并对制造业协同发展进行分析。结果表明:同构现象主要表现在三次产业层面,在制造业行业中同构程度大幅降低。从制造业行业分工来看,京津冀三地在纺织业、化学纤维制造业等行业中已经形成较明确的分工,但在电气机械和器材制造业、有色金属冶炼和压延加工业等行业还存在一定程度的同构现象。并据此提出京津冀制造业协同发展的路径,为京津冀三地制造业协同探路,为国内外城市群实现制造业协同发展提供借鉴。

关键词:产业同构;区位商;制造业;产业结构相似系数;京津冀

中图分类号:F127 文献标识码:A DOI 10.7535/j.issn.1671-1653.2021.01.001

Evaluation of Industrial Isomorphism and Analysis on Synergetic Development of Manufacturing Industry in Beijing-Tianjin-Hebei Region

WANG Guan, LIU Xiao-qing, ZHANG Xin-hong

(School of Economics and Management, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang 050018, China)

Abstract:The industrial structure similarity coefficient and location quotient were adopted to evaluate the industrial isomorphism and to analyze the synergetic development of manufacturing industry in Beijing-Tianjin-Hebei region.The results indicate the isomorphism is mainly manifested in the level of three industries and the degree of isomorphism in the manufacturing industry is greatly reduced.From the division of manufacturing,a clear division has been formed in textile industry and chemical fiber manufacturing industry in Beijing-Tianjin-Hebei region.However,there is still isomorphism in manufacture of electrical machinery and equipment,and smelting and pressing of non-ferrous metals industry.This paper puts forward a path of synergetic development of manufacturing industry in Beijing-Tianjin-Hebei region,and provides a reference for the coordinated development of the manufacturing industry in urban agglomerations at home and abroad.

Key words:industrial isomorphism; location quotient; manufacturing industry; industrial structure similarity coefficient; Beijing-Tianjin-Hebei region

2014年2月26日,習近平总书记将京津冀协同发展上升为国家战略[1],京津冀产业协同发展成为三个率先突破的重点领域之一。京津冀区域国有大中型企业相对集中,基础工业实力雄厚,是我国重要的现代化制造业基地之一。[2]京津冀在区域协同发展要求下的转型升级引发了产业转移与产业结构调整,制造业的空间格局也在不断变化。在区域协同发展中尊重经济发展的客观规律的同时,发挥京津冀三地各自优势,优化区域产业尤其是制造业的空间布局,对实现协同发展至关重要。[3]在这一背景下,对京津冀制造业行业协同发展提出具体建议无疑是推动京津冀一体化进程的关键。

一、文献综述

产业同构也称产业趋同,是指经济发展过程中不同区域间产业在组成类型、数量比例、空间分布等方面演进变化逐渐趋于一致,结构差异逐步缩小的现象。[4]产业同构短期内会使地区快速发展,但产业同构不断增强会使资源配置效率变低,导致区域内竞争激烈,严重阻碍经济的合作与发展。

(一)关于不同区域产业同构现象的研究

目前,已经有诸多学者针对不同区域产业同构现象进行了研究,如赵骅等[5]、覃成林等[6]采用克鲁格曼指数等方法,分别指出西南地区各省市间存在严重的产业同构现象的同时呈现出缓和态势,粤港澳大湾区在三次产业层面同构现象明显;谢浩等[7]应用结构相似指数的方法,分析指出长三角地区的产业同构水平较高并且存在进一步趋同的现象;白孝忠等[8]通过产业相似指数和区位商的方法分析发现中三角城市群间存在严重的产业同构。

(二)关于京津冀区域产业同构现象的研究

随着京津冀协同发展上升为国家战略,已经有较多学者针对该区域产业同构现象进行研究。从研究涵盖的领域来看,既包括生产性服务业、体育产业、文化产业[9]-[11]等众多产业,也囊括了少量对制造业领域的研究;从研究的结论来看,对于京津冀是否存在同构现象仍是众说纷纭。其中部分学者认为京津冀地区的产业结构呈现出较为严重的同构性,如魏丽华[12]、李健等[13]采用区位商等方法,发现京津冀三地产业同构现象明显且协同发展程度较低;蓝庆新等[14]、孙彦明[15]采用产业结构相似系数和区位商方法分析发现三次产业同构化程度较高缘于各地主导产业空间分布趋同和资源配置低效等因素。

此外,也有不少学者对此持相反的观点,他们认为产业同构现象并没有想象中那么严重。如马云泽等[16]采用结构相似系数、区位商和区域配置系数等方法,发现三次产业宏观层面产业同构现象明显,但是制造业具体行业同构程度较低,专业化分工与适度竞争在城市间已初步形成;孙久文等[17]采用地区相对专业化指数和地区间专业化指数等方法,指出区域经济一体化促进了京津冀实现产业分工;鲁金萍等[18]学者采用区域分工指数和地方专业化指数等方法,指出京津冀三地间不存在严重的产业同构现象,且已初步形成了专业分工和适度竞争并存的格局。

综上可知,目前产业结构问题特别是京津冀地区的有关问题受到了学者们的广泛关注,但是现有研究主要集中于宏观层面,针对制造业行业的研究成果仍然较少,存在较大的论证空间。故本文以产业结构相似系数和区位商为主要方法,对三次产业结构的宏观层面、工业结构的中观层面、制造业行业的微观层面进行分析研究,从而对京津冀三地产业结构趋同做出较为准确的价值判断,为制造业结构的调整提出科学合理的建议。

二、研究方法

(一)产业结构相似系数

1979年联合国工业发展组织(UNIDO)国际工业研究中心提出了结构相似系数,用于测定产业结构相似程度[19],具体表示为

SAB=∑ni=1XAi·XBi∑ni=1X2Ai·∑ni=1X2Bi

(0≤SAB≤1),(1)

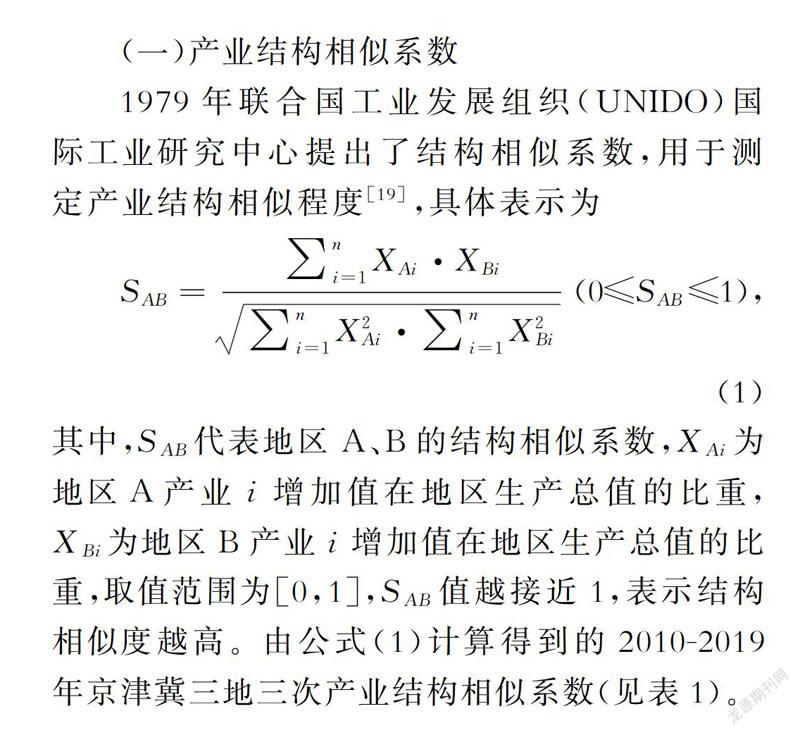

其中,SAB代表地区A、B的结构相似系数,XAi为地区A产业i增加值在地区生产总值的比重,XBi为地区B产业i增加值在地区生产总值的比重,取值范围为[0,1],SAB值越接近1,表示结构相似度越高。由公式(1)计算得到的2010-2019年京津冀三地三次产业结构相似系数(见表1)。

一般情况下,以0.85为产业结构相似系数的临界值来判断地区间产业结构相似程度高低。[20]从2010-2019年京津冀三地三次产业结构相似系数计算结果(见表1)来看,京津与津冀历年数值均超过临界值,说明京津、津冀的产业结构相似程度较高。其中津冀历年数值更是高达0.96以上,表明两地产业结构几乎相同。京冀两地数据虽然相对较低,但是其呈现明显的增长态势(如图1所示),并且已于2019年突破了临界值。所以从宏观层面上判断,京津冀地区的三次产业同构现象相当严重,但是仅根据宽泛的三次产业宏观层面数据并不能做出准确判断,还需要继续从中观和微观层面深入探讨。

(二)区位商

区位商又称专业化率,哈盖特(Haggett)[21]提出这一概念用于衡量地域分工深度或地区专门化程度,对于区域间产业合理分工具有指导意义。本文使用区位商作为分析京津冀三地工业及制造业的集聚状况的指标,从中观和微观层面继续进行研究,具体表示为

LQij=Qij∕QjQi∕Q,(2)

其中,Qij表示j地區i行业的工业产业总产值,Qj=Σni=1Qij是地区j的生产总值,Qi=Σni=1Qij表示产业i的全国工业产业产值,Q=Σni=1Qi表示全国总产值。区位商值越大表示地区专门化程度越高。当Qij>1时,表示i行业具有比较优势。

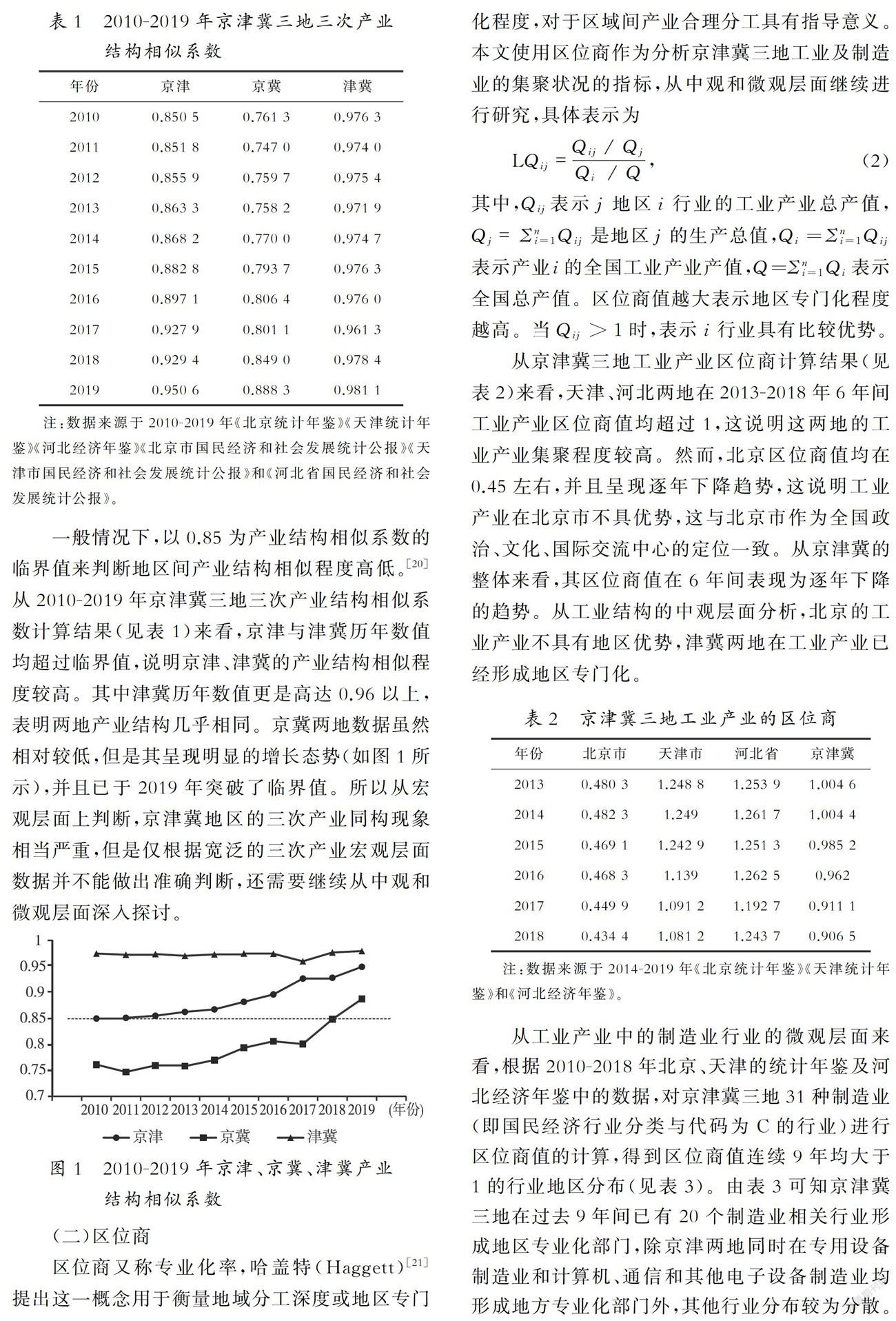

从京津冀三地工业产业区位商计算结果(见表2)来看,天津、河北两地在2013-2018年6年间工业产业区位商值均超过1,这说明这两地的工业产业集聚程度较高。然而,北京区位商值均在0.45左右,并且呈现逐年下降趋势,这说明工业产业在北京市不具优势,这与北京市作为全国政治、文化、国际交流中心的定位一致。从京津冀的整体来看,其区位商值在6年间表现为逐年下降的趋势。从工业结构的中观层面分析,北京的工业产业不具有地区优势,津冀两地在工业产业已经形成地区专门化。

从工业产业中的制造业行业的微观层面来看,根据2010-2018年北京、天津的统计年鉴及河北经济年鉴中的数据,对京津冀三地31种制造业(即国民经济行业分类与代码为C的行业)进行区位商值的计算,得到区位商值连续9年均大于1的行业地区分布(见表3)。由表3可知京津冀三地在过去9年间已有20个制造业相关行业形成地区专业化部门,除京津两地同时在专用设备制造业和计算机、通信和其他电子设备制造业均形成地方专业化部门外,其他行业分布较为分散。

为了更进一步说明京津冀三地制造业专业化分工最新情况,现对京津冀三地在2018年分别以京津冀为参照和以全国为参照的区位商进行计算(见表4)。此外,我们还使用了雷达图,以直观地展示京津冀三地制造业专业化分工格局(以全国为参照的雷达图如图2所示,以京津冀为参照的雷达图如图3所示)。

图2中的四条折线分别为北京、天津、河北和京津冀三地制造业行业以全国为参照的区位高雷达图。图中折线区位商值越大,则地方专业化程度越高,也就是越有地方优势;专业化指数值相差越大,则区域间产业同构程度越低,分工越明确,反之同理。如:以全国为参照,天津和河北的仪器仪表制造业在2018年专业化指数为1.08和0.70,而北京专业化指数为3.01,表明该行业在北京更具优势,发展状况更好。结合表4和图2可知,京津冀三地制造业行业分工有两大特点:

第一,制造业部分行业专业化优势明显。一般来说,区位商值高于1.5是界定产业在该区域已形成比较优势的标志。京津冀三地共有13个产业具有地方专业化优势,如北京在食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,印刷和记录媒介复制业,医药制造业,专用设备制造业,汽车制造业,仪器仪表制造业,金属制品、机械和设备修理业等8个领域优势明显;天津则在黑色金属冶炼和压延加工业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,金属制品、机械和设备修理业等7个领域优势明显;河北在黑色金属冶炼和压延加工业,金属制品业,废弃资源综合利用业,金属制品、机械和设备修理业等4个领域优势明显。分析各优势行业可知:京津两地制造业行业发展水平较高,而河北省的优势行业多为劳动密集型产业和资本密集型产业,具有产业竞争力弱、地方优势产业数量少、优势行业种类单一等劣势,可见相对京、津而言河北省推进产业转型升级的需求更为迫切。

第二,京津冀三地在制造业部分行业中均有不同程度的同构现象。京津两地具有同构现象的行业有医药制造业等9个行业(区位商大于1),其中专用设备制造业等3个行业具有明显比较优势(区位商大于1.5)。京冀两地具有同构现象的行业有食品制造业等5个行业(区位商大于1),其中只有金属制品、机械和设备修理业这一个行业具有明显比较优势(区位商大于1.5)。津冀两地具有同构现象的行业有家具制造业等11个行业(区位商大于1),其中黑色金属冶炼和压延加工业等3个行业具有明显比较优势(区位商大于1.5)。从京津冀三地均呈现同构现象的行业分析,共有食品制造业等5个行业在京津冀三地均已形成地区专业化部门(区位商大于1),金属制品、机械和设备修理业是京津冀三地均具有明显比较优势的行业(区位商大于1.5)。

图3中的三条折线分别表示北京、天津、河北的制造业行业以京津冀为参考系的区位商雷达图。考虑到地区专业化水平,京津冀地区的重点产业应该既是京津冀地区内的专业化部门,同时也应是全国的专业化部门。从图2与图3可以看出:食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,印刷和记录媒介复制业以及计算机、通信和其他电子设备制造业等4个行业只在北京形成了重点产业;造纸和纸制品业、通用设备制造业与铁路、船舶、航空航天其他运输设备制造业等3个行业仅在天津形成重点产业;纺织业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,石油加工、炼焦和核燃料加工业,化学纤维制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,金属制品业,废弃资源综合利用业等8个行业只在河北形成重点产业;医药制造业、专用设备制造业、汽车制造业和仪器仪表制造业、金属制品、机械和设备修理业等5个行业在北京和天津两地同时形成重点产业;家具制造业、橡胶和塑料制品业、工艺品与其他制造业等3个行业在天津和河北两地同时形成重点产业;农副食品加工业等8个产业在京津冀三地虽然发展态势不均,但由于其在全国范围内的地方专业化程度不足,所以不能称其为重点产业。

三、结论及建议

(一)结论

本文以产业结构相似系数和区位商为主要方法,分别对京津冀地区的三次产业宏观层面、工业结构中观层面与制造业微观层面进行分析研究,得出以下结论:在宏观层面上,京津冀地区的三次产业同构现象相当严重;在工业结构的中观层面上,北京的工业产业不具有地区优势,津冀两地的工业产业已经形成地区专门化;在微观层面上,京津冀三地的制造业行业同构程度不明显,所以该区域所呈现出的格局为初步的专业分工和适度的竞争。

(二)建议

1.构建合理的产业布局

根据京津冀三地制造业行业分工的第一个特点,即制造业部分行业专业化优势明显,京津两地制造业行业发展水平较高,而河北相比京津两地更多是劳动密集型产业和资本密集型产业。因此,应就目前京津冀三地在部分行业形成的重点产业和地区专业化部门进行重点扶持,将可用资源集中投入到更加能够形成比较优势的地区,避免在产业结构布局上再次出现重复建设和同质化恶性竞争等现象,形成良好的互补局面,从而充分发挥京津冀各自优势,建立有效的分工合作机制,打破行政分割界限,营造良好市场竞争环境。例如,非金属矿物制品业、化学纤维制造业和纺织业等均为河北省的重点产业,但尚未形成比较优势,而以上行业在北京与天津两地处于未形成地方专业化部门的状态,所以可将这些行业的发展重点与资源向河北省转移。

此外,建议加速北京市疏解非首都功能的进程,从而更好地推进京津冀协同发展,将劳动密集型、资本密集型、不具有规模优势的技术密集型、知识密集型产业进行转移。北京现正处于后工业化时代,其制造业更偏向高端,居于产业链较高阶段,所以更应重视医药制造业、汽车制造业、仪器仪表制造业等这些知识密集型高端制造业的发展。天津应定位为部分产业研发中心和制造中心,逐渐形成京津冀研发产业的次级核心。建议将北京和天津现有的不具备竞争优势的劳动、资本密集型行业向河北转移,河北要做好京津两地一般制造业逐渐外移的承接准备,在以劳动密集型产业为基础的同时,兼顾资本密集型产业,同时着力发展部分技术密集型行业,发挥自身优势提升制造业水平。

2.促进价值链分工与城市群分工的形成

关于区域分工的研究从未停止,从亚当斯密和赫克歇尔提出的比较优势、要素禀赋,到现在的价值链、城市群分工。价值链分工与城市群分工在京津冀三地制造业行业协同发展中至关重要。根据京津冀三地制造业行业分工的第二特点,即京津冀三地在部分行业中均有不同程度的同构现象。京津冀三地发展不平衡且产业前后关联度较低,主要表现在以下三方面:一是河北省由于自身技术、人才、市场经营环境以及创新制度环境等原因与北京形成较大差距,地方专业化生产部门基本位于产业链的两端,连接产业链两端的中间产业相对较少,产业跨度较大,没有形成完整的产业链条;二是河北省与京津两地产业发展能力差距较大,缺少有效承接京津制造业的能力,使人力、物力、资金、信息等在梯度转移时不能受益于京津兩地;三是省域内缺乏能够带动省内经济的城市,导致河北省成为京津冀协同发展的薄弱环节。因此,建议区域间发展相同产业时注意差别化产品种类,形成各自的产品优势;发展不同产业时应形成差异化的产业优势;按上下游环节进行分工形成功能优势。对于京津冀协同、发展而言,产业转移和产业的重新布局只是权宜之计,产业链的有序分工以及产业集聚效应的形成才是可持续发展的根本。

参考文献:

[1]吴爱芝,李国平,张杰斐.京津冀地区产业分工合作机理与模式研究[J].人口与发展,2015,(6):19-29.

[2]李国平.京津冀区域发展报告(2012)[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[3]李国平,张杰斐.京津冀制造业空间格局变化特征及其影响因素[J].南开学报(哲学社会科学版),2015,(1):90-96.

[4]马文艳.我国区域产业同构程度测算和效率分析[J].商业经济研究,2018,(15):148-150.

[5]赵 骅,施美娟.西南地区制造业专业化与产业同构及对策研究[J].工业技术经济,2016,(7):43-50.

[6]覃成林,潘丹丹.粤港澳大湾区产业结构趋同及合意性分析[J].经济与管理评论,2018,(3):15-25.

[7]谢 浩,张明之.长三角地区产业同构合意性研究——基于产业中类制造业数据的分析[J].世界经济与政治论坛,2016,(4):156-168.

[8]白孝忠,孟子贻.中三角城市群产业同构性评价及协同发展分析[J].商业经济研究,2018,(7):149-152.

[9]王兴鹏,桂 莉.京津冀生产性服务业协同发展研究[J].商业经济研究,2015,(22):128-129.

[10]唐 炜.京津冀区域体育产业结构优化配置:基于产业同构的实证研究[J].天津体育学院学报,2018,(2):164-169.

[11]马立平,鲍 鑫,熊璞刚.京津冀地区文化产业集聚水平及特征分析[J].出版发行研究,2019,(3):29-33.

[12]魏丽华.京津冀产业协同发展困境与思考[J].中国流通经济,2017,(5):117-126.

[13]李 健,李鹏飞,苑清敏.基于多层级耦合协调模型的京津冀工业产业协同发展分析[J].干旱区资源与环境,2018,(9):1-7.

[14]蓝庆新,关小瑜.京津冀产业一体化水平测度与发展对策[J].经济与管理,2016,(2):17-22.

[15]孙彦明.京津冀产业协同发展的路径及对策[J].区域发展,2017,(9):64-69.

[16]马云泽,刘春辉.京津冀产业结构优化:基于区域产业结构趋同的实证分析[J].商业研究,2010,(5):9-13.

[17]孙久文,姚 鹏.京津冀产业空间转移、地区专业化与协同发展——基于新经济地理学的分析框架[J].南开学报(哲学社会科学版),2015,(1):81-89.

[18]鲁金萍,刘 玉,杨振武,等.京津冀区域制造业同构现象再判断——基于分工视角的研究[J].华东经济管理,2015,(7):59-63.

[19]刘云中,何建武.中国区域制造业结构同构的变化及分析[J].经济纵横,2019,(10):74-83.

[20]Unning J..The Paradigm of International Production:Past,Present and Future [J].Journal of Inter National Business Studies,1988,(1):1-31.

[21]Gould P..Locational Analysis in Human Geography by Peter Haggett [J].Economic Geography,1966,(3):276-277.

收稿日期:20200915

基金項目:河北省省级科技计划资助项目(194576103D)

作者简介:

王 冠(1985-),男,山西介休人,河北科技大学经济管理学院讲师,博士,硕士生导师,主要从事工业工程研究;

刘晓晴(1996-),女,河北石家庄人,河北科技大学经济管理学院2019级工业工程专业硕士研究生;

张鑫红(1995-),女,河北石家庄人,河北科技大学经济管理学院2019级工业工程专业硕士研究生。