走进土湾,遇见生活的色彩

刘晓娜

秘境街区·开栏语

一座建筑、一条街道,构成了城市肌理中最微小、最生动的单元。这里,也是城市故事的起源。

在这个故事里,人与人,人与城市,人与时间相互交融,共同构成了我们称之为“生活”的多彩画卷。

从本期开始,我们将陆续走进那些有故事的街区,去探索沉寂于时光之中的隐秘往事,挖掘喧嚣背后不为人知的另一面。在这里,我们触摸城市发展的纹路,感受新与旧的碰撞,在油盐酱醋和聚散离合的纠缠中,发现生活之美以及它未来的轮廓。

在沙滨路土湾段,绕过华宇金沙港湾、金沙时代林立的高楼,有一条通往上世纪30年代的路。

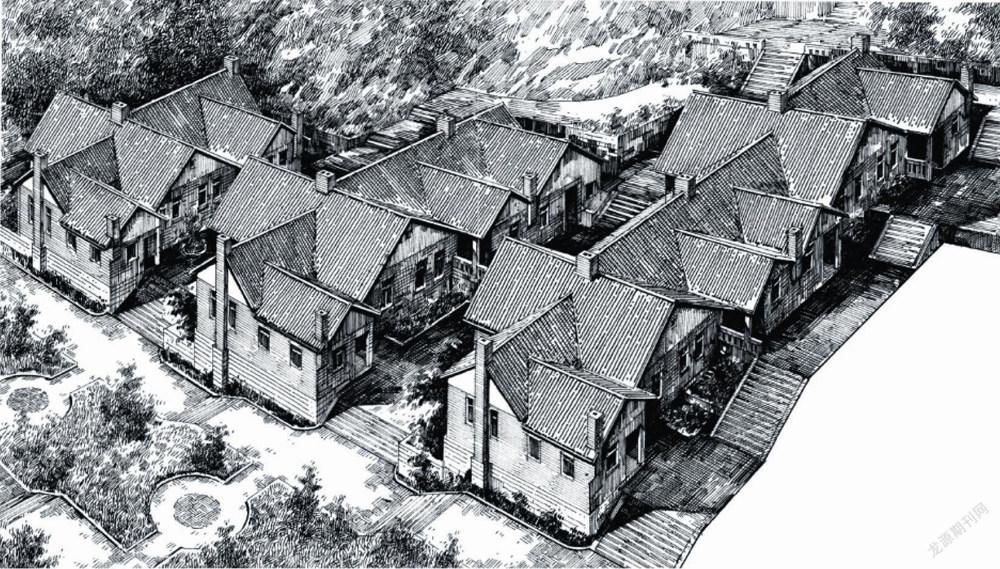

这条路的起点,是一扇失去了色彩的大铁门和一排长满青苔与杂草的水泥墙。它们共同守护着身后一片有着80多年历史的“别墅群”。

在当地居民的户口簿上,这里被叫做“新生村”,属沙坪坝区土湾街道。在村史陈列室里,这里叫“豫丰里”,是抗战时期豫丰纱厂的高级职工家属区。

“穿越”之门 The Gate of “Time Travel”

在没有进入那扇大门之前,很难想象这里另有一番天地。

只消在大门口站5分钟,就会遇见形形色色的居民,与其它上了年头的商品房小区并无二致:有骑着摩托车归来的中年男子,有染着棕色长发的嬢嬢,有牵着孙子散步归来的老夫妻。他们每天进进出出,仿佛是一场穿越之旅:走出这扇门,乘坐现代化交通工具,在商场购物,在KTV唱歌聚会,跟住在隔壁高楼的邻居一样享受现代化城市生活;走进这扇门,他们回到在上世纪30年代的“别墅区”里吃饭、睡觉、起居。

这里的第一感觉,就是沉静,就像“豫丰里”的底色,是一种难以名状的灰,陈旧却不失整洁。斑驳的灰砖墙有着无法复刻的沧桑厚重,由岁月一点一点积淀而成。抛却年代的滤镜,可以脑补出80多年前“豫丰里”二十几栋别墅初建成的模样,庄重、气派,透着股大厂的沉稳气质。

但是在沉静的灰色间慢慢走、慢慢看,就能发现生活的痕迹竟早已为这片灰色叠加了无比丰富、灵动的色彩。

比如,墙角旮旯随处点缀的青苔,灰色外墙上不经意会看到用以修补的红砖,或者某一家自由发挥“失败”的蓝色涂鸦。房子之间扯起的晾衣绳,毫无隐私地挂着各家五颜六色的床单、外套,甚至是贴身衣物;衣架上、健身器材上还晾晒着准备腌制的青菜叶、萝卜干……这些互不相干的事物在这里竟构成了某种和谐,将闲散自在的生活艺术发挥得淋漓尽致。

不设防的人与人 Faces with No Defenses

何德贵、邓光辉夫妇的饭桌支在巷道里,每天都在过上过下的邻居注目之下吃着一日三餐。巷道两侧,是他们家的厨房和卧室。

厨房所属的那栋房子原本是邻居家的,对方已搬走多年。几年前,何德贵花了几千块钱,在两栋房子间加了个顶棚,棚下摆张旧餐桌、旧沙发、旧茶几,便成了一个开敞的客厅。

去年,他们试着在巷道挂了块“茶馆”的牌子,没想到竟真有人来光顾。

吸引我走进他们家“客厅”的,当然也是这块招牌。刚好是午饭时间,我贸然走进去问“这里能不能吃饭”,正在厨房忙活的夫妻俩迟疑了几秒,女主人很灵活地答道:“没有饭,但是可以给你煮碗面。”

我坐下来之后,听见他们在厨房里低声对话。

“煮什么面?”系着围裙的叔叔问他的妻子。

“小面噻!”嬢嬢边说边淘豌豆尖,又问我要不要大蒜、吃不吃辣椒,谨慎又周到。

几分钟后,一碗家常的豌豆尖小面就端到了我面前。一句“不够又煮”之后,夫妻俩又轮番问候:辣不辣?软硬合适不?

一看就知道他們的生意做得不“专业”,但就是这蹩脚的架势,平添了几分亲切。面,当然也能吃出家的味道。

招呼之余,他们自己的午饭也端上桌了,一盘凉拌折耳根,两个炒菜,一个汤。这时,叔叔朝着巷口吼了一嗓子:“王久,吃饭了!”一个跟他年纪相仿的男子便笑呵呵地来到桌前。

就这样,我在茶几边呼着小面,他们在餐桌边嚼着折耳根,很快就熟络地聊了起来。王久是个演员,在村里搞影视基地,租住在何德贵家隔壁,一日三餐在他们家“搭伙”,处得跟家人一样。

午餐间,邻居往来、寒暄:“今天中午这么多菜啊?”“整得巴适哦!”有两个串门的邻居干脆就在餐桌边跟他们摆起了闲龙门阵。

王久是个忙人,匆匆吃了几口就下桌了,何德贵夫妻俩在邻居的不断进出、寒暄间,吃得不紧不慢,怡然自得。

最后来串门的“客人”是两位四十来岁的妇女,踩着高跟鞋,穿着时尚。她们是来约何德贵打麻将的,很懂事地给女主人开着玩笑,“嫂子,你批不批准?”

邓光辉大方地把手一挥:“你们去打,我洗碗。”转身到房间里拿出几个血橙,给在场的人一人一个,包括我。“这是我亲家自己种的,好吃。”然后她又继续端起碗,午饭嘛,要慢慢吃。

坚守的原住民Persistent Aborigines

邓光辉洗碗间隙,也打开了话匣子。她告诉我,如果不是因为公公当年给厂长开车,这么好的房子轮不到他们家,“只有厂里的高级职员才能分到别墅。”

邓光辉年轻时在重棉一厂上班,嫁给同厂的何德贵后便住进这片别墅区,厂里破产的时候,她离内退只差三年。下了岗的邓孃孃在一所学校谋了份差事,又干了几年才歇了下来。尽管生活起伏,毕竟最难的日子已经过去,夫妻俩与世无争地生活在新生村,转眼都是年过六旬。

女儿结婚在石碾盘买了商品房,邓孃孃隔三差五会去帮女儿浇花、打扫卫生。每次忙完,她就急着坐公交车回新生村。她说,在高楼里待不住,只有住在这老房子里,心才不慌。

只是跟她有共同语言的人不多了,大部分老邻居都已搬进高楼,现如今很多邻居是租户。

别墅区另一头的王阿姨,跟随母亲来到这里时才两岁,今年她已71岁,而她的老母亲则96岁了。如果没有变故,她们几乎注定会在这个村子里走完余生。

“高楼一开始住起新鲜,久了才晓得厉害——一天做清洁都累死人。”王阿姨对自己的居住环境还是感到满意的。透过虚掩的房门,还能看见屋里有一口大水缸。虽然有自来水,但王阿姨还保持着储水的习惯,几十年的生活一成不变。

村史陈列室Village History Showroom

对比两年前的新闻照片可以发现,“豫丰里”的建筑今日已是修缮后的模样,曾经漏水的小青瓦被换掉,屋檐还刷了层亮丽的红漆。

事实上,尽管从上世纪90年代开始,就有居民陆续搬出新生村,但村子的故事依然在延续。

如今,这里还能看到一间村史陈列室,门口张贴的“村落档案”,记录着重棉一厂、重庆印染厂、重棉二厂的前生今世。

2月底的一天,土湾街道社区文化服务中心主任曾莉带我参观了这间村史陈列室,昔日的老物件中,沉淀着一股厚厚的岁月气息:纺织工人在生产线上配戴的围裙,厂里发的搪瓷盆、搪瓷盅,工厂子弟用过的乒乓球拍、小提琴……更令人动容的,是一张张黑白集体照里容光焕发的面孔,让人们回想曾经的光辉岁月。

那些搬走了的原住民们也没有将这里遗忘。一年前,他们自发组织编印了一本《一个有故事的村落》,86篇文章讲述的都是各自难忘的豫丰里故事,配图则是大家压箱底的老照片,共计200幅。

一位名叫吴元华的老人在书里为后辈讲述了这个“村落”的由来:

1938年,豫丰纱厂由河南郑州西迁重庆,在土湾嘉陵江边置地326亩,建厂房、筑码头、修仓库,在厂区南面小山坡上修建别墅20多栋,名曰:豫丰里。

解放后,豫丰纱厂更名为“西南610纺织染厂”,后来又衍生出重棉一厂、二厂和印染厂,而豫丰里则更名“新生村”,寓意“建设新中国而生”。

随着企业的增多,土湾山坡上陆续建起了“钟声村”“胜利村”“模范村”。钟声村73岁的老人陈福生便属于印染厂,他告诉我,过去工人一听见厂里的钟声就知道该上班、下班了,而钟声村的位置便是当年敲钟的地方。

这些家属院都是楼房,多数修建于上世纪80年代。与它们相比,新生村矮了许多也苍老许多,却始终是“土湾之光”,文史专家、人大代表、政协委员常常来到这里,希望能将这片纺织工业的遗存保护、利用起来。

不久前,有市政协委员提交了一份关于保护性开发豫丰里抗战别墅群、创建重庆纺织博物馆的建议,建议将豫丰里尽快纳入工业遗产保护名录,留住重庆纺织工业历史记忆。

重庆市历史文化名城专业学术委员会委员、副秘书长李波已经记不清多少次造访过土湾,他认为,现在要解决的问题是,如何挖掘历史故事,对历史建筑进行活化利用。“无论是对历史文化的挖掘,还是对这一片区历史文化资源的活化利用,都不能忽视年轻人的喜好和作用。只有当年轻人参与进来,才能让一个街区充满活力。”

未来的色彩Color of the Future

我在土湾转了一整天,从新生村到胜利村、钟声村、模范村,感受着袅袅的人间烟火 :

透过钟声村一扇二楼居民的窗户,我看见一位婆婆顶着满头白发在厨房忙活,动作麻利;

在新生村的某栋“别墅”后,一位阿姨正踮起脚,翻动晾晒在衣架上的萝卜干;

在胜利村逼仄的马路边,可以窥见茶馆里人头攒动,氤氲热闹……

这里不缺生活的色彩,可总觉得还差点什么。

沿著新生村的青石板路拾阶而上,在一栋斑驳的居民楼前,迎面扑来一抹新鲜的色彩:一个年轻女孩正在屋前的小露台上修剪尤加利叶,桃红色的羽绒服很是夺目。

“潘妹,你今天穿得好漂亮哦!”过路的大妈搭着讪,拐进露台歇脚。我也紧随其后,停下爬坡上坎的步伐,坐上石栏杆。

不需要任何寒暄,我们几个人就轻松地聊起天来。大妈告诉我,“潘妹”是空姐,而且是飞国际航班的,言语间透着股“我们村的孩子有出息”的自豪。

潘妹却苦笑着说,受疫情影响,她现在也没飞了,“每天窝在家里,我就想找点事做。”

这时,我才注意到她面前架着手机,她正在做直播。潘妹腼腆地说,这是她第一次开直播间,“我想试试,如果效果好就开家花店。”她家住在一楼,想过用自家房子开个社区店,但又有点踌躇不定:“我和妈妈住哪里呢?”

我突然发现,这位二十几岁、盘算着开花店的女孩,正是我在土湾最希望找到的那种色彩。在这一片老家属区,像她这样的年轻人已经越来越少。

“你看过《风犬少年的天空》吗?”潘妹问我。她感觉,土湾所具有的山城味道,应该比大兴村要浓烈得多。从小她就跟小伙伴们在房前屋后“藏猫”,这里有山坡、有梯坎,还有保留至今的老房子。

虽然儿时的小伙伴都搬走了,但她还是喜欢住在这里,婆婆孃孃都很照顾她,逢年过节,邻居间还会互相分享自家的菜肴。

这个熟人社会的亲切氛围,是她飞到任何一座城市都感受不到的。

告别潘妹后,我继续沿着梯坎拾级而上。走了很长一段,回头望去,潘妹那身桃红色的羽绒服,镶嵌在土湾灰色的大背景中,明丽、耀眼。一新一旧,相得益彰。

这个90后女孩和她怀揣的小梦想,不就是土湾生机勃勃的未来吗?