近代信阳茶叶贸易研究

张婷

摘要:近代信阳茶叶贸易在艰难环境中曲折发展,随着由水路运输为主转变为铁路运输为主的交通方式的改变,信阳茶叶销售地区更为广泛。八大茶社的发展历程和经营策略对信阳茶叶贸易产生深远影响,茶社们打造茶叶品牌的实践为当代茶叶企业提供了经验借鉴。文章总结近代信阳茶叶贸易的商路变迁、商贸制度、销售体系的变迁,为当前信阳的茶叶贸易提供经验启示。

关键词:信阳茶叶;近代;貿易

Research on Modern Xinyang Tea Trade

ZHANG Ting

School of Philosophy and Law, Shanghai Normal University, Shanghai 200030, China

Abstract: Modern Xinyang tea trade developed tortuously in a difficult environment. The improvement of trade andtransportation, from waterway to railway, has expanded the sales area of Xinyang tea. The development process and business strategies of the eight tea houses have had a profound impact on Xinyang tea trade. The practice of buildingtea brands by tea houses provided experience for contemporary tea enterprises. Today's Xinyang tea industry shouldlearn from the history of modern Xinyang tea trade.

Keywords: Xinyang tea, modern times, trade

西周初,茶树自云贵传入四川,“因气候条件限制,茶树不能再向北推进,只能沿汉水转入东周政治中心——河南,又在气候温和的河南南部生根”[1],由此诞生了驰名中外的信阳茶。1902年至新中国成立前,信阳茶叶贸易曲折发展,随着明清信阳茶贸易的式微和社会的动荡而更加衰落。在此期间,信阳的茶业贸易也曾有短暂复兴,其鼎盛时期应属在“实业救国”思潮和当时国内茶社兴起、茶业复兴的影响下,元贞、广益、裕申、车云、博厚、万寿、龙潭、广生这“八大茶社”的开业。其中,元贞茶社创办于1902年,是第一个在信阳开业的茶社,开创了信阳茶社商业模式。

研究近代信阳茶叶贸易的商路变迁、商贸制度、销售体系的变迁,可为当前信阳的茶叶贸易提供经验启示。本研究中的“信阳”指清朝时的信阳州、光州和民国时期的信阳、潢川、罗山、息县、光山、商城、固始、新县8县,虽然二者名称和数量不同,但其总体区域基本相同,仍是今日信阳市的下辖区域,且信阳茶的主要产茶区也多在此区域,故均以 “信阳”称呼以上地区。

一、近代信阳茶叶贸易的商路变迁

信阳地处豫东南,淮河支流浉河流经,封建时代信阳茶叶贸易主要是车马运输和内河航运。清末民初,信阳茶叶先从周家口由淮河干支流运到大运河,再运到镇江最后转送上海。1876年上海输出河南省的货物仅43 750海关两,“到1895 年,中原输往上海的土货数值,便突破了10 余万海关两;仅仅5 年之后的1900 年,这一数值就达到了573 711 海关两”[2]。信阳土货通过此路线销往其他地区,信阳茶叶亦通过此路线远销国内外。

使信阳茶叶的贸易商路发生极大改变的是京汉铁路的修建。京汉铁路是民国时北方修建的主铁路之一,成为信阳茶叶贸易的最重要交通通道,使信阳茶叶与沿海以及国际市场的联系加强。据《信阳地区志》记载:“1906年4月1日全路工程完竣,京汉铁路全线正式通车”[3]。

京汉铁路建成后的最初几年,信阳茶叶的贸易销售并没有好转,本地所产的茶叶仅满足本地人饮用,只有少量销售到河南省内的开封等地。究其原因,信阳茶业本身固有的问题不容忽视,如以小茶商居多、茶叶经营规模不大、质量意识和品牌意识薄弱、错过茶业技术变革、缺乏足够的茶文化底蕴等。此后,信阳逐渐依托铁路运输发展周边贸易,出售农副产品,信阳茶叶也得以通过京汉铁路销售到更远、更广泛的地区。

八大茶社开业以后,信阳茶商们的商业意识增加,视野更开阔。1923年后,信阳至潢川、寨河至光山、潢川至麻城的铁路也逐步开通,信阳茶叶可沿省内铁路销至河南各地,也可先集中于郾城再沿京汉铁路销往北京、汉口等地,如八大茶社的代表品牌“车云毛尖”远销桐柏、南阳、洛阳、许昌、郑州 、开封、汉口、西安、北京、天津等地,销路甚广,信阳茶的省内外市场皆有了长足的发展。

京汉铁路也带来了汉口与豫东南贸易关系的变化。汉口是长江的一个大规模通商口岸,是茶叶贸易中重要集散地和中转站。距信阳直线距离不足200 km的汉口,在京汉铁路开通前只有豫西南地区依靠水路与其贸易联系较为密切,开通后豫东南才依靠京汉铁路成为汉口的经济辐射区,信阳茶叶的销售地区也随之扩大。此外,豫东南至镇江之间的水路运输也是信阳茶叶外销的重要商路。

信阳遭日寇占领后,车马运输、内河航运及铁路运输皆受阻。“抗日战争期间,铁路被日军占领,实行铁路编制,间断通车”[4],此时信阳茶叶贸易交通不畅,最萧条时只能通过私人顺路捎卖茶叶,信阳茶叶严重滞销。

二、近代信阳茶叶贸易的商贸制度

经过一段时间沉积后,在“实业救国”思潮和当时国内茶社兴起、茶业复兴的影响下,信阳茶商们开始转变思想,积极开办茶业实业,更多的信阳人在家乡开山种茶、集资筹股开办茶社,实现了清末民初短暂的茶业复兴。

“清季邑人蔡竹贤提倡开山种茶,先后成立者有元贞、广益、裕申、宏济(今名车云)、博厚、森森(今名万寿)、龙潭、广生等八社,逐渐发达”[5]。八大茶社的开业给信阳茶叶贸易带来了多方面的影响,最显而易见的就是信阳茶叶产量的提升。据史料记载,元贞、裕申、博厚、万寿和龙潭茶社的茶园面积都在2 hm2多,广益茶社有茶园4 hm2多,车云和广生茶社有茶园5.3 hm2左右,每年共產茶5 000 kg以上[4]。在八大茶社的带动下,淮南山区几乎山山岭岭都在开山种茶。1919年信阳茶园面积达到了733 hm2,年产量近30万kg,产量的增加使得更多的信阳茶叶出售到周边市场。

以八大茶社为首的大型茶社形成了集种植、加工制造和销售等经营形式为一体的现代茶叶企业雏形,他们建立专营茶叶店销售本茶社生产加工的茶叶。随着茶叶产量的提升和销路的扩展,衍生出与茶社紧密相关的茶叶专营商店——茶庄。如1915年建立的和记茶庄和1919年建立的恒记茶庄,主要销售本山毛尖茶。除茶庄外,由茶商建立的茶行等也帮助信阳茶叶打开销路。

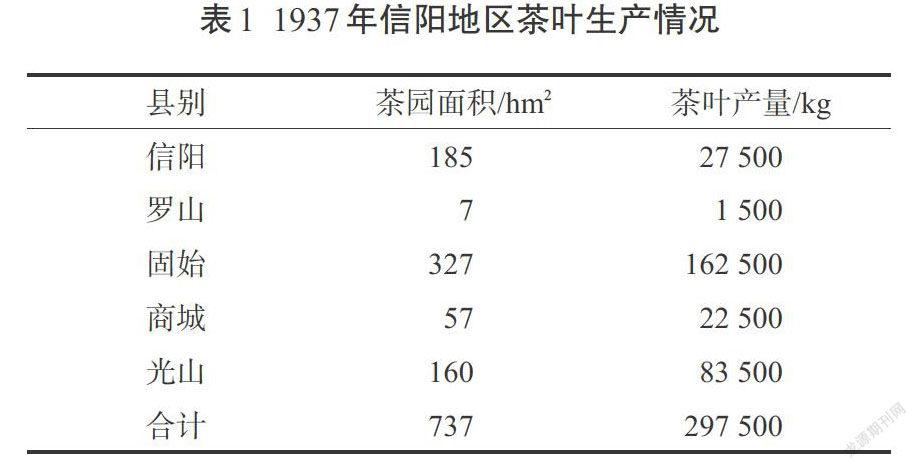

在信阳县成立商会后,商号、货栈、工场皆加入成为会员。商会下设有茶酒食品业等18个同业公会,外地商人也纷纷来此设店开行,加上本地商店,至1936年信阳已有9家茶行。茶庄、茶行等销售处不仅对本地销售,而且将信阳茶叶远销外地,并带回相关商贸消息,政府随后设立了茶叶公社负责信阳茶叶的生产销售。茶庄、茶行和茶叶公社的建立说明民国时期信阳茶叶的销售贸易自主性增强,产茶区的销售主体更加多样,1937年信阳地区茶叶生产达到顶峰(表1)。

茶叶贸易的繁荣并未能长久地坚持下去,抗日战争爆发后八大茶社走向衰落,“至1932年,信阳地区4个茶县产量为190 t。1937年增至5个茶县,茶叶产量为300 t。后日军侵入,茶园日趋荒芜,产量不断下降”[6]。从主观原因看,八大茶社面对严峻的市场环境未能积极开拓市场,打开销路,在获得国际大奖后市场运作依旧靠老板经验和人际关系。

国民政府于20世纪30年代改革茶叶贸易,试图由政府完全负责茶叶贸易。中国茶叶公司由“官商合办”改组为“国家独营”代表着最终全国茶业被政府统制,实现国家垄断资本主义。“‘官僚资本’独占了整个茶业利益,造成了整个行业利益分配再次失衡,也再次将中国茶业发展纳入一个只有利于制度构建者而不利于整个行业发展的路径之上”[5]。

在茶叶转卖过程中,茶农、茶商都遭受政府苛捐杂税的剥削。国民政府对茶农征收土地税,对销售散茶的茶商和茶社开设的茶庄征收茶叶专税,再加上善捐、军饷捐,税率一般在10%以上。同时地方政府也向茶农和茶商征收附加税和摊派,1928年仅河南省内就有32个厘金征收卡点。凡此种种使大约每担(50 kg)的茶叶就要纳税6~18元。“按1936年粮茶比价1∶11.1(米担价3.10元)换算,税率为17.4%~53.5%”[6]。国民政府征收的这些过重茶税并没有用在改善茶农生活和茶业经营上,只增加了茶农和茶社的负担,严重阻碍茶叶贸易的长足发展。国民政府的不合理茶业统制措施阻碍了信阳茶业正常发展,繁重的赋税负担和各级市场的层层剥削使得茶农和茶社日渐消沉。1949年,信阳六县茶园面积486.6 hm2,产量仅111.3 t,茶产业荒芜沉寂,产销跌至谷底。

三、近代信阳茶叶贸易的销售体系

同大多数华茶一样,信阳茶叶内销的体系是从茶农或茶社到茶贩,或大型茶社自行售卖,外销则要通过茶贩、内地茶号、茶栈、洋行等多个中间商。信阳茶叶最广泛的种植主体是散户茶农,茶农深居大别山中,消息闭塞,若要将茶叶销往外地须借助茶贩、茶号,只能承受茶贩、茶号的严重欺压。“茶农向茶贩或茶行借款作为整理茶园和生产毛茶的资本,普通为百元付现八九十元,还要2分利息”[3] ,茶农不仅向茶贩、茶号借高利贷作为生产茶叶的资金,收购时还会因不知市情而被大肆杀价。“一为折扣,把应付茶款八五折,或另复私抽佣金;一为杀尾,尾数不付或减付”[3]。

在中级市场上,内地茶号则要被茶栈剥削。内地茶号分为“路庄”与“土庄”,“茶之由各省区产地制茶商人就地设厂制成装箱运沪者为路庄,茶之由制茶商人自产地采办毛茶在沪设厂制成装箱者为土庄,二者均为装运出岸销售国外市场至洋庄茶业”[6]。内地茶号难以跨过茶栈与洋行直接联系,茶栈借此收取内地茶号佣金和各项代理项目,如洋行公会茶办、洋行磅礼、洋行茶楼办等,这些代理项目繁杂、费用庞大,还要再加上扣秤、扣款、贴息、延期过磅等各种耗蚀。

在外销市场上,内地茶号因不懂国际市场的茶价升落和市场需求,往往在将茶叶转卖洋行销售时受到洋行买办的蒙骗。成交前,新茶上市茶价较低时洋行出高价大肆囤货,茶叶旺季时洋行大肆杀价;交易时,买50 kg的茶叶少付3 kg,1 000元只付995元扣5元作为利息;成交后又推诿不收货,不可转售的茶商只好妥协再降低价格。

茶贩和内地茶号在向茶农放贷时多强制要求茶农生产的茶叶必须由放贷机构收购,茶贩和内地茶号的资金又多是向茶栈借的,而茶栈又是洋行和茶叶买办在操纵。通过层层放贷,最终洋行、茶叶买办和茶栈为一体的官僚资本经营的中间商控制了茶叶货源和价格。

在茶叶对外贸易过程中,中间商制度取代了贸易直营制度,“洋行、买办和茶栈结成了稳固的利益共同体关系……他们凭借不可逾越的市场地位,强制收取了许多远远超过必要交易费的‘好处’,这大大压缩了茶叶生产者茶农和制造者茶号的获利空间”[7],给茶叶贸易带来致命伤害,导致“茶业运销繁琐,流弊层出,茶户毫无利益,均经中间人中饱”[8]的状况。

洋行、茶叶买办和茶栈剥削茶贩、茶行和茶庄,茶贩茶行剥削茶农,国民政府的茶叶专税和茶叶关税又加重了上述层层剥削。最终负担落在了最底层的茶农身上,茶农为减少成本只好提高毛茶价格。这样恶性循环导致茶农茶社破产,茶业荒废。

四、近代信阳茶叶品牌的打造

品牌的塑造对当地茶叶知名度的提高、茶文化内涵的丰富和茶企竞争力的加强具有极其重要的作用。千百年的茶业经验积累,信阳茶业才形成了家喻户晓的茶叶品牌——“信阳毛尖”。

在清末民初出现的八大茶社可认为是信阳茶叶企业品牌的雏形,他们有意识地打造具有代表性的信阳茶叶品牌,“信阳毛尖”品牌影响力在这一时期初步形成。如宏济茶社曾购买生产六安瓜片和西湖龙井的茶树种子回信阳种植,并逐渐完善信阳茶叶的炒制技术,后产出了质量优秀的本山毛尖茶,宏济茶社最负盛名的毛尖茶叶——“车云龙井”,因其是杭州龙井的茶籽在车云山种植所产而得名,这也是信阳茶叶的第一个品牌。宏济茶社后来更名为车云茶社,并开设车云茶庄专销“车云龙井”。此时车云茶社已有一定品牌意识,“车云”不仅是茶叶名称,也是茶社名称,可见茶社试图打造企业名称与茶叶品牌为一体的“车云”品牌。但“车云”仅指车云茶社在车云山上生产的毛尖,其他茶社和茶农不能使用此名称,且“车云龙井”中“龙井”二字过于强调茶叶是从西湖龙井茶借鉴而来,不具备信阳特色,容易使消费者混淆。

1912年,車云茶社送展的春茶在美国旧金山举办的万国博览会上荣获金质奖章,这是中原茶区首次参加世界性展览评比活动便获得食品类国际大奖,这份荣耀与认可鼓舞了信阳茶业。

1924年,吴家店镇人吴彦远(图1)来到车云茶社改进了茶叶的炒制技术,使茶叶条索细圆紧直,锋苗显露,外观更加美观。由于茶叶加工工艺的成熟,当时董家河的五云山,浉河港的黑龙潭、白龙潭和何家寨以及谭家河的土门生产的茶叶被定名为“信阳毛尖”。

随后此炒制技术被信阳其他茶山学习和借鉴,信阳地区生产技工纷纷改进技术,整个信阳茶区的茶叶逐渐形成共同特征,所有毛尖茶都自称“信阳毛尖”,使“信阳毛尖”逐渐成为信阳地区公用的特色茶品牌。

至1929年,信阳地区的万寿山茶园给茶庄销售的茶叶定价要比先从茶农手中收购时的价格贵上1倍,如“一等毛尖购进每斤一元四五角,零售每斤三元二角,最高时达四元八角” [9]。“信阳毛尖”能够在艰难的环境中保持利润空间不缩小,让茶农、茶社有利可图,与当时“信阳毛尖”品牌的兴盛有很大关系。

五、启示

近代信阳茶叶贸易的发展给当前的信阳茶业带来如下启示:首先,茶产业需要有一定的规模,产量要充足。18世纪30年代信阳茶叶生产全盛时,产量的上升带动销售主体经营状况和销售价格好转。产业规模太小,生产者自顾不暇,茶产业只能被抛弃。第二,要提高茶叶质量。建设高标准高质量的茶园,让信阳茶以品质取胜,以保持传统名茶独特风格。第三,要充分利用交通资源扩大茶叶销售。现今信阳市是河南省第二大交通中心,交通资源比任何历史时期都要充足,依托便捷的运输能开拓更广泛的信阳茶叶市场。第四,要建立多渠道资金保障体系,发挥龙头企业的带头作用。彼时八大茶社带领信阳茶业走出衰落,许多小茶农也在这一时期开山种茶。现在政府应制定优惠政策并加大招商引资力度,营造良好的投资环境,助推信阳当地茶叶企业与龙头企业合作,改善制茶技术和经营管理制度,扩大信阳茶产业规模。第五,需增强“信阳毛尖”公用品牌的保护意识,加强对知名品牌的市场保护力度。

参考文献

[1] 陈椽. 茶叶通史[M]. 北京: 中国农业出版社, 2008: 47, 506-507.

[2] 吴俊范. 近代中原外向型经济的发展及其影响[J]. 中国历史地理论丛, 2006(21): 5-16.

[3] 信阳地区地方史志编纂委员会. 信阳地区志[M]. 北京: 三联书店, 1996: 407, 487.

[4] 本社. 中国地方志集成·河南府县志辑[M]. 上海: 上海书店出版社, 2013: 147.

[5] 张跃. 南京国民政府时期中国茶业改革的方向与错位——以政府在茶业变革中的作用为视角[J]. 贵州社会科学, 2015(7): 161-168.

[6] 张清改. 信阳茶史[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2018: 239.

[7] 张跃. 近代华茶对外贸易的衰落: 基于中间商制度的研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2018: 247.

[8] 佚名. 实业部草拟救济华茶办法[J]. 中行月刊, 1934(3): 174.

[9] 中国人民政治协商会议河南省委员会文史资料研究委员会. 河南文史资料选辑[M]. 郑州: 河南人民出版社, 1979: 143-144.