本土化

撰文=郭瑜华

每当一个外来的文化进入中国这片土地时,本土化就成了一个绕不开的话题,油画亦是如此。油画虽早在明朝万历年间就被传教士带入宫廷之内,但在当时并未受到重视,甚至油画在技法上还做出了适于中国画欣赏习惯的让步,但鸦片战争之后,油画作为侵略者的文化因素再次进入到国人的视野之中,此时,人们认识到中国美术也亟需注入新鲜血液再发展,故而这一时期西方油画在中国广泛传播开来,且每个阶段都表现出了各自的特点。

二十世纪二三十年代,中国油画得到长足发展,我国第一批油画家走上画坛,代表人物有徐悲鸿、刘海粟、林风眠等人,回顾这一时期的油画家的作品风格、表现形式等各方面,他们已经有意或无意的在作品中融入传统文化的基因,尽管这批油画家并没有刻意的去标榜本土化、中国化这类的概念,也没有在理论上去专门讨论这一话题,但他们为油画融入中国特色做出了不可磨灭的贡献,甚至深深地影响到了我国第二批油画家。

走向民族化

从学习油画的发展经历来看,第二代油画家早年大多都在各大中专院校学习,他们之中的许多人直接受到第一代油画家的亲自教导,而他们在继承前辈优点的同时,又不断的将油画本土化过程继续向前推进,值得注意的是,第二代油画家作品的本土性已不在是无意间的流露,而是有意的去展现这一点且深入到了理论的层面,这一点往往超越了前辈。从第二代油画家自身来看,他们各自身上又呈现出了不同的特点,其中以董希文为代表的油画民族化最为突出。

董希文很重视艺术的表现力,同时也十分重视深入生活。他说:“即使很有艺术经验的人,一旦关起门来,绘画上总是很快地走下坡路。”于是他选择前往敦煌,潜心研究民族传统壁画艺术近三年,在此期间,他临摹了大量的敦煌壁画,包括北魏时期的壁画和不少与原作等大的盛唐时期的作品,故而他对古代无名画师表现人物运用勾勒和设色的精微入化很有心得,基于对敦煌壁画的临摹和深入研究,董希文的油画创作,充满了东方艺术的色彩。

其创作于1952年的《开国大典》就是典型作品。在《开国大典》中他没有局限于人眼看到的实际场面,而是采取了从天安门城楼向南看的角度,使得天安门和大片蓝天展现在观众面前。为了开阔视野,他把按一般透视规律应该看到的一根廊柱抽去,使画面顿觉敞亮起来,展现真正的泱泱大国的气象。这一做法也受到美术界其他同行的啧啧称奇与赞赏,他们大都认为极为大胆的“抽掉”这根柱子,使广场显得更为开阔,相反如果画上这根柱子反倒不美。为此董希文还特地请教了相关的建筑学家,建筑学家梁思成这样评价:“画面右方有一个柱子没有画上去……这在建筑学上是一个大错误,但是在绘画艺术上却是一个大成功。”与此同时,这幅画在色彩运用上则大胆地采用碧蓝、大红、金黄组成基调,用蓝、棕、绿加以调和,基本上是按中国民族传统的审美习惯来用色的,既统一又协调,展现出画家深厚的艺术功力。

上图:董希文《开国大典》布面油画 405×230cm 中国国家博物馆藏

下图:董希文《千年土地翻了身》布面油画 77×143cm 中国美术馆藏

艾中信评价道:“《开国大典》在油画艺术上的主要成就是创造了人民大众喜闻乐见的中国油画新风貌。这是一个新型的油画,成功地继承了盛唐时期装饰壁画的风采,体现了民族绘画特色,使油画朝着民族化的方向发展。”除了《开国大典》之外,董希文的《春到西藏》《红军过草地》《千年的土地翻了身》《哈萨克牧羊女》《苗女赶场》《百万雄师过大江》等作品也都表现出他孜孜以求的民族气派,他的写实油画作品中吸收了许多中国传统艺术的养分,如明快响亮的色彩、某种装饰的纹样等,都体现了中国艺术的精神和审美理想,可以说他用自己的作品为油画的民族化走出了一条新路,对后来的第三代画家影响十分深远。

左图:董希文 《哈萨克牧羊女》163×128cm 布面油画 1948年 中国美术馆藏

走向本土化

在油画走向本土化的过程之中,罗工柳也用自己的方式做出了杰出的贡献,梳理罗工柳的人生经历,可以清晰地发现抗战与留苏两条线索对他的影响,而这一影响也直接在他的作品之中呈现出来,成为他本土化过程中清晰可见的印记。

早年间罗工柳从事木刻、版画等工作,抗战爆发之后,他弃学从戎,从杭州辗转到延安,加入鲁迅艺术文学院美术系,参加“鲁艺木刻工作团”,年底赶赴太行山抗日前线,有着这样一段在血与火中的具体实践经历,使他的作品生动地再现了时代精神风貌,深受人民群众的喜爱。

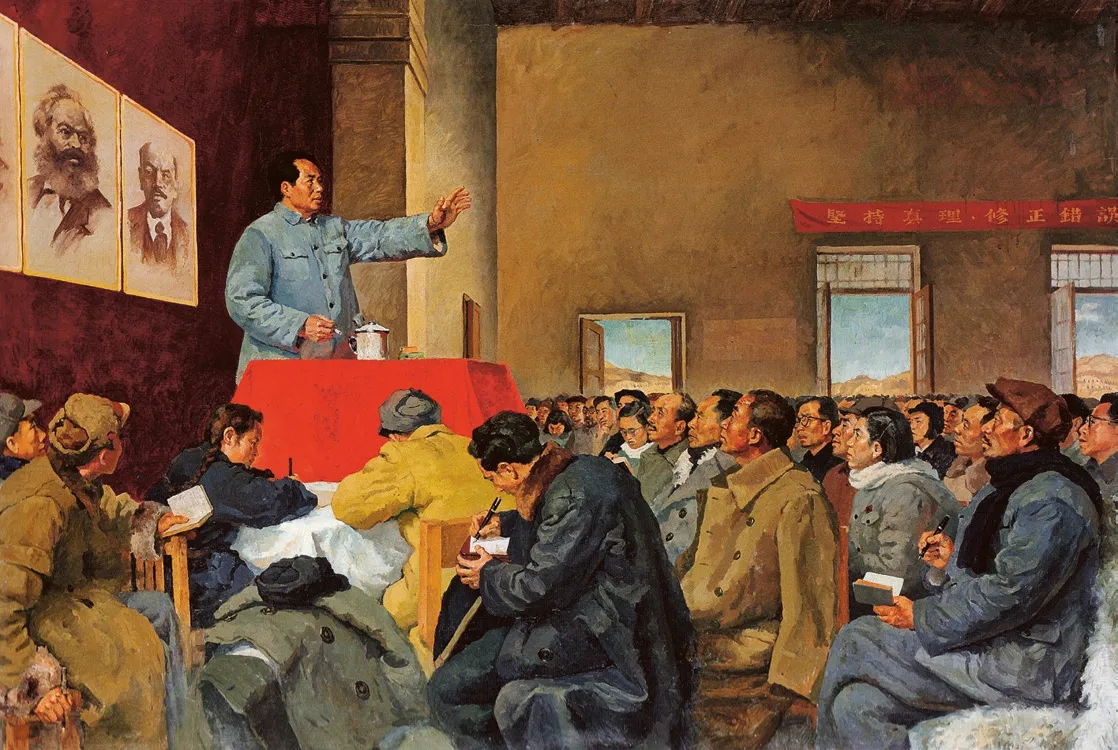

新中国成立之初,罗工柳就率先创作了一批革命历史题材油画,这其中就有他的经典代表作《整风运动》《地道战》《毛泽东在延安干部会议上作整风报告》 等作品,在油画《地道战》中,画家将场景设置在晦暗狭小的空间内,抓取了几位民兵准备战斗的瞬间动态,极具动感和真实性,且巧妙地运用人物向上、向外的视觉方向以及体态动作,既拓展了画面的空间,也将这种特殊的游击战形式表现得十分生动,让观者的焦点有了向外的联想与延伸。同时,为了表达正义的信念,画家将画面处理为柔和的暖色调,天窗投射的光线及身着红衣的女子洋溢着温暖的感觉,渲染出光明必胜的坚定意志。

右图:罗工柳 《前仆后继》 布面油画 1959-1983年 中国美术馆藏

这批作品就是罗工柳多年战斗生活经历的凝聚爆发,在作品中,罗工柳通过塑造典型人物形象以及描绘代表性场景,探索了革命现实主义创作的方法。这一系列作品虽然在技法上缺少西方油画色彩的丰富力度,也被后来理论界评论为“土油画”,但作为一种创作方法论却为中国后来主题性创作开宗立派。

然而罗工柳的贡献绝不仅限于此,1958年留苏归国之后,他开始探索油画更进一步的本土化、民族化的问题,注意吸取苏联油画之长处,他将外国画“写生多,写意少”的特点,与中国画具有“诗中有画,画中有诗”的民族特点相结合,通过反复的探索和实践,逐渐形成中西合璧、洋为中用的绘画风格,画出了有自己特色的作品,包括其代表作《前仆后继》《毛泽东同志在井冈山》《井冈山》,而他也成为“油画写意派”的代表人物。中央美术学院教授、批评家邵大箴曾经这样评价罗工柳:“西方油画的主要特点是在写实中求神韵,中国传统水墨画是在写意中求神韵,罗工柳将两者结合,创作了具有时代特点和个人色彩的油画艺术语言。”

此外,罗工柳还积极参与中央美术学院的筹建工作,推动学科建设正规化,他将深入生活和创作实践纳入教学计划,将解放区和国立北平艺专的教学方式相结合,为新中国高等美术教育体系作出开拓性工作。1961年至1963年期间,他还亲自主持油画研究班的教学工作,培养出如全山石、詹建俊、靳尚谊这样一批具有中国气韵的油画家。

走向革命现实主义

上图:罗工柳 《毛泽东在延安干部会议上作整风报告》 1951年

下图:罗工柳 《地道战》148× 178cm 1951年 中国国家博物馆藏

上个世纪以徐悲鸿为首的第一代先驱画家们前往欧美考察学习,将西方写实主义引进中国,以期来改变中国画衰退的局面,但由于社会环境和观念的局限,留下能直接反映现实情况的作品的并不多,幸运的是,中国的第二代画家从前辈的手中接下了这根“现实主义”的接力棒。所谓的现实主义就是一种如实描绘对象,而不是自然再现的表现方法,同时又是一种重要的美术创作方法。现实主义创作方法要求艺术家要真实地反映生活、自然、社会和人,但这种反映,不是日常生活赤裸裸的再现,而是凭借画家敏锐的观察、细腻的感觉,到生活中去发现美,并用自己的心智、才华去真实地创造美。

王式廓以他的自觉、本真和情怀成为了继徐悲鸿之后第二代画家中间的佼佼者,而这一切都与他所生活的时代密不可分,换句话说,王式廓是时代造就的艺术家。

王式廓的一生经历了中国近现代史上最悲壮的阶段——新民主主义时期和社会主义革命、建设的时期,早在他的青年时代,国家就遭受着外来势力的侵略和压迫,故而从青年时期起王式廓就已经将自己的前途命运深深地和国家、民族命运联系在了一起。

1937年七七事变爆发,王式廓毅然放弃在日本的学业回国参加抗日救亡运动,先在武汉三厅画抗日宣传画,然后又从西安辗转到了延安地区,在延安的这段时期他也从一名文艺青年转变成了坚定的无产阶级斗士。延安的经历不仅加深了他对革命事业的认识,而且也促使他非凡的绘画技巧和艺术风格的形成。在延安的八年,王式廓与广大革命军民生活在一起,还经常深入到农村去体验和写生,在从事美术教育工作的同时又创作了大量反映现实的美术作品。包括油画《自卫军宣誓》《平型关战斗》,漫画《希特勒的战车》,素描《安塞县女县长》,黑白版画《二流子转变》(1943年作品)等。

王式廓的油画风格与他的素描一样,都不靠色彩绚丽来夺人眼球,而是用朴素、浑厚的气质来打动观者,正如杜建先生所说的那样:“凝聚着一种壮美的进取的自信的时代精神和带有质朴、淳厚的个性色彩的素质美。”在画面的构图上,王式廓经常采用横幅构图法,虽然篇幅不大,但是却给人以气势雄浑之感,《参军》(中国革命历史博物馆藏)《井冈山会师》(中央档案馆藏)就是典型的例子,其中《参军》以车上戴大红花站立的青年农民为中心,只见他右手叉腰,左手伸向前,后续的参军行列如潮水滚滚向前,生动的再现了广大农民踊跃参军的热烈场面。

上图:王式廓《毛主席在井冈山》中国国家博物馆藏

下图:王式廓《参军》142×206cm 中国革命历史博物馆藏

除了上述绘画作品之外,王式廓还为后人留下了一幅珍贵的革命现实主义素描巨作——《血衣》。在画面中王式廓塑造了一位手举血衣悲痛欲绝的农村妇女形象,展开了一幅愤怒的农民与恶霸地主斗争的画面,这样的画面同时也在数以千计的广大农村上演着,而作者用自己的画笔忠实的记录下了中国民族革命翻天覆地的变化。1973年,王式廓接受中国革命历史博物馆油画《血衣》的创作任务,到河南安阳、巩县等地搜集素材。在二十几天中,每天带病工作十三四个小时,5 月22 日下午,在画一老一少农民的头像时,因劳累过度手握画笔倒在油画架旁,经紧张的抢救无效后,不幸与世长辞。虽然《血衣》油画未能完成,但以《血衣》为代表的主题性、情境性绘画是王式廓将现实主义与理论探索高度结合的产物,也是中国绘画本土化进程中的里程碑。

从董希文、罗工柳、王式廓三位先生的艺途来看,这也是大部分中国第二代油画家所经历的,他们从艰难的岁月中走过来,为中国油画的发展做出了卓越的贡献,他们是继往开来的一代人,上承先辈的意志,下启后辈们的油画道路,或许有人会诟病这样的绘画风格,认为其带有功利主义色彩,但在那样一个特殊的时代,民主化、现实化与时代和社会土壤相符合,也正是中国油画所要走的必经之路。