基于“颈背联合手法”治疗中青年颈型颈椎病的临床观察

刘宇翔,张国梁

(1.上海市静安区闸北中心医院,上海 200070;2.海派中医流派石氏伤科静安分基地,上海 200070;3.静安区健康服务文化基地,上海 200070)

0 引言

颈型颈椎病又称为非特异性颈痛或机械性颈痛,是中医骨伤科常见病、多发病之一,以颈、肩、背部疼痛为特点,随着现代科技发展,长期使用手机、电脑等工具、或长期从事需要低头工作的越来越多,导致颈型颈椎病的发病率呈逐年增长,且呈年轻化趋势[1],有研究提出,颈部疼痛其发病率在5.9%到38.7%之间,它是中医临床中各类型颈椎病中最为常见的类型之一,发病率约占40%[2]。随着颈型颈椎病的发病率正逐年递增,有年轻化的趋势,复发率高,已成为中青年患者常见的一类颈椎病,因此必须予以高度重视[3-5]。目前治疗方法多种多样,如中西药口服外敷、针灸、推拿按摩、拔火罐、导引、冲击波、理疗等保守治疗,但目前尚无一种理想的、有效的、保持长期效果的方法。在长期的临床工作中,总结出了治疗中青年颈型颈椎病的方法。旨在观察对比基于“颈背联合手法”治疗颈型颈椎病的临床疗效。

1 临床资料

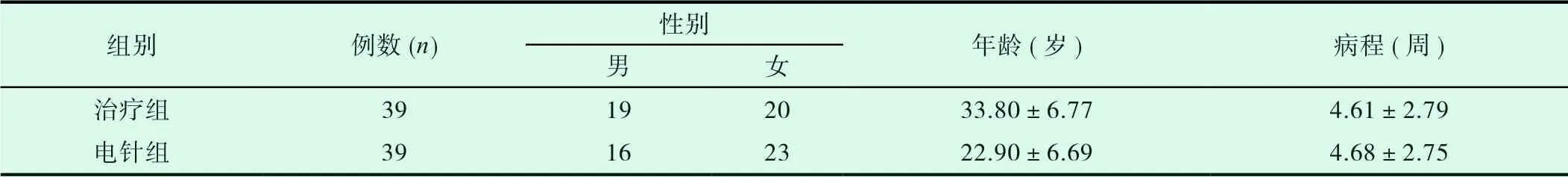

1.1 我院2019年6月至2020年12月来我院门诊中青年患者颈型颈椎病患者78例。一般资料对象来源于我科门诊患者。根据患者知情同意,自愿入组的原则,治疗组(颈背联合手法)收集39例患者,对照组(电针组)收集39例患者。将患者按就诊的先后顺序编号,根据随机数字表法随机分组,分为“颈背联合手法”组和电针组,两组患者在性别、年龄、病程等方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,基本资料见表1。

表1 两组治疗前基本情况比较

1.2 诊断标准

采用国家中医药管理局2012年颁布的《中医病症诊断疗效标准》[6]:①颈、枕、肩部疼痛,颈部肌张力紧张,有相应压痛点。②X-rag正侧位上,可出现颈椎椎间关节不稳及生理曲度发生变直、反张等改变等。③排除颈、肩部其他疾病:如落枕、椎体骨折、肩周炎、肌腱钙化等。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准患者;②自愿接受针灸和手法治疗;③年龄段选择20~45岁患者;④无口服用非甾体、阿片类止痛药物;⑤能接随访。

1.4 排除标准

①有颈椎、胸椎椎体、肩部骨折、脱位、手术病史患者;②合并其他类型颈椎病患者:如椎体间骨质桥接、融合等;③排除有体位性阵发性眩晕患者;④排除患有颈椎、脊髓肿瘤,结核病史者;⑤合并严重内科疾病者:如严重心脏病、哮喘等;⑥不遵治疗方案,同时进行其他治疗方案者;⑦排除妊娠期妇女;⑧颈部皮肤不良者。

2 治疗方法

2.1 治疗组 采用“颈背联合手法”治疗

患者骑坐于治疗靠背椅上,全身自然放松,两手自然下垂,放置于身体两侧,操作者先揉按双侧斜方肌、颈背部骶脊肌、然后采用点按风池、肩井、天穴、颈椎在、胸椎周围的阿是穴、再用拿捏法松解颈部两侧肌肉约2min,然后操作者嘱者放松,一手托患者后枕部,另一手托住患者下颌,头后仰20°~30°内旋20°~30°,逐步向上提拉约10~15s,然后缓慢继续内旋,当达到明显阻力感时,用“寸劲”快速向内旋转,可以听到一声或多声“咔哒”弹响,少数可无弹响,然后患者站患者另一侧,按原来方法再操作一次,重复操作一次。然后嘱咐患者骑坐于靠背椅上,双手十指交叉置于患者后颈部,术者双手从患者腋窝穿入,双手握住患者腕关节后方,将患者缓慢提起,左右轻轻旋转躯体,当患者身体摆至正中位时,术者用腹部向前猛然发力鼎于患者背部,可以听到一声或多声“咔哒”弹响,少数可无弹响,最后轻轻按揉周围软组织,隔3日1次,3次为1个疗程,共治疗1个疗程。

2.2 对照组 采用电针治疗

操作:患者取坐位,术者取患者颈部风池、颈椎夹脊穴、肩井、天宗、尺泽、合谷,常规消毒后,选用规格:0.35mm×40mm的“华佗牌”针灸针(苏州医疗用品厂有限公司),斜刺或直刺进针,进针深度30~40mm,轻捻转提插后,患者感觉酸胀后,连接“华佗牌”SDZ-Ⅲ型电子针疗仪(常州创利电器有限公司),用连续波,频率5HZ,强度调节由小到大,以患者耐受为度,每次20~30min。隔日1次,5次为1个疗程,共治疗1个疗程。

3 疗效标准

3.1 疼痛改善情况评估,采用疼痛视觉模拟评分法(VAS)

对患者治疗前、治疗后的患者颈、肩部疼痛的程度进行评估,第2周、4周、6周进行随访,告知患者0为无痛;1~3为轻度疼痛;4~6为中度疼痛;7~9为重度疼痛;10为剧痛,由患者填写0~10数字中数字来表示疼痛的程度。

3.2 综合评分法

采用颈痛量表(NPQ)评分,主要包括:①颈部疼痛程度;②症状持续时长;③夜间的是否有针刺或麻木异常感;④疼痛对睡眠的影响;⑤是否对日常活动有影响等方面的感受。分值高低与颈部疼痛不适导致的生活质量高低成反比。最后采用NPQ的得分与总分的百分比表示,作为颈痛综合程度评价指标。

3.3 疗效评价分析

采用国家中医药管理局《中医病症诊断疗效标准》[6]中关于颈型颈椎病的疗效标准评定。治愈:枕、颈、肩部疼痛等症状消失,无压痛点,对工作、生活无影响;显效:症状基本消失,局部可找到少数压痛点,但对日常生活、工作无明显影响;好转:症状明显减轻,可找到压痛点,对日常生活、工作有部分影响,未愈:症状无改善。[附:(改善率=(治疗后得分-治疗前得分)/治疗前得分×100%)]

3.4 观察项目与方法

对患者颈、枕、肩部疼痛的程度分别于治疗前、治疗结束后第2周、4周、6周分别进行疗效观察和评定。

3.5 统计学处理

采用组数据,采用SPSS 20.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,若计量资料符合正态分布且方差齐采用t检验;若计量资料不符合正态分布、方差不齐,采用非参数秩和检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。计数资料以(%)表示、用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

4 结果

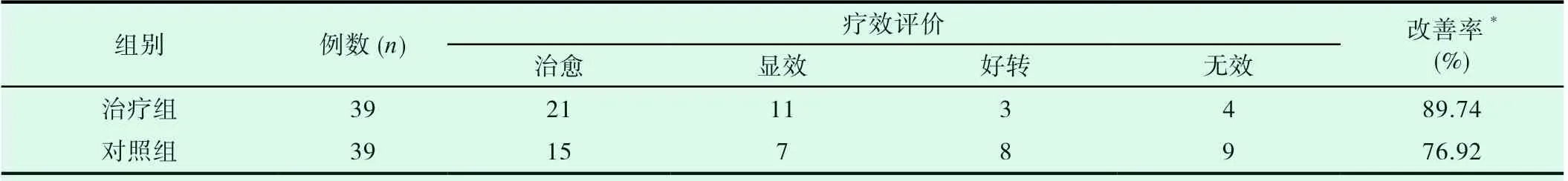

4.1 治疗后两组患者临床疗效分析

“颈背联合手法”组39例,治愈21例,显效11例,好转3例,无效4例,总有效率为89.74%;电针组39例,治愈15例,显效7例,好转8例,无效9例,总有效率为76.92%,见表2。

表2 治疗后两组患者临床疗效分析

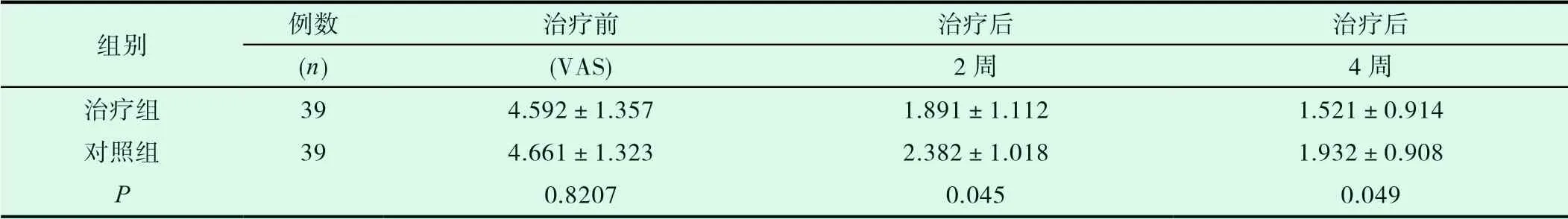

4.2 观察两组患者治疗前、治疗后VAS评分比较

两组患者的VAS评分在治疗前比较无统计学意义(P>0.05),在同组间治疗后,各时间段低于治疗前,且同组在不同时间段之间差异有统计学意义(P<0.05);治疗后各时间段“颈背联合手法”组的VAS评分均低于电针组,且组间比较差异有统计学意义(P<0.05),对比两组治疗方案均能缓解患者颈背肩疼痛症状,但“颈背联合手法”组对疼痛的缓解方面优于电针组。见表3。

表3 两组患者治疗前、治疗后VAS评分比较(±s,分)

表3 两组患者治疗前、治疗后VAS评分比较(±s,分)

注:与治疗前、后两组间各阶段比较,*P<0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后 治疗后(n) (VAS) 2周 4周治疗组 39 4.592±1.357 1.891±1.112 1.521±0.914对照组 39 4.661±1.323 2.382±1.018 1.932±0.908 P 0.8207 0.045 0.049

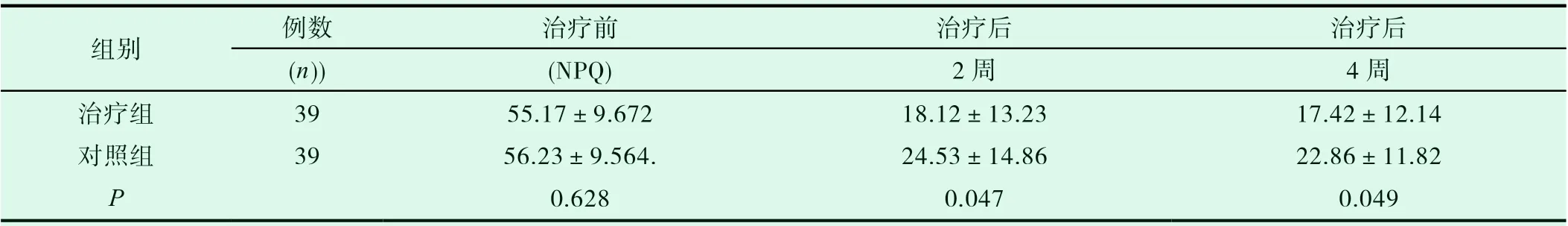

4.3 观察两组患者治疗前、后NPQ评分改善率的比较

两组患者的NPQ评分改善率在治疗前比较无统计学意义(P>0.05),在同组间治疗后各时间段均低于治疗前,在不同时间段之间差异有统计学意义(P<0.05),对照组与治疗组的NPQ评分在在治疗后相同时间段之间的比较存在统计学差异(P<0.05),说明两组治疗方案均能改善病情,而“颈背联合手法”组在治疗颈型颈椎病的整体改善方面优于电针组。见表4。

表4 两组患者治疗前、后NPQ评分改善率的比较(±s,分)

表4 两组患者治疗前、后NPQ评分改善率的比较(±s,分)

注:与治疗前、后两组间各阶段比较,*P<0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后 治疗后(n)) (NPQ) 2周 4周治疗组 39 55.17±9.672 18.12±13.23 17.42±12.14对照组 39 56.23±9.564. 24.53±14.86 22.86±11.82 P 0.628 0.047 0.049

5 讨论

颈型颈椎病属于中医医学中 “项痹病”、 “肩背痛”“颈肩痛”等范畴。根据古人根据中医辨证论治认为:风、寒、湿邪是其病因,致经络淤痹,致气血运行不畅;或肝肾不足,筋骨失养,故临床常有颈、肩部肌肉紧张,痛彻项背,甚至伴头晕,乏力等症状。现代医学认为:颈型颈椎病患者是颈椎处于或开始退变早期,一般是颈椎的静力系统和动力系统失衡,从而导致颈型颈椎病的发生[7]。进一步发展将逐渐造成颈椎失稳、骨质增生、颈椎生理曲度发生改变等[8]。有学者认为颈椎病发病的病机是基于“骨错缝、筋出槽”是的观点[9],通过传统中医正骨手法治疗纠正、改变颈椎关节突关节和椎间盘的应力分布,改善软组织紧张痉挛,使颈、肩及周围组织达到内外动静力平衡[10],通过提拉旋转法调整颈椎小关节的位置,达到恢复“骨复位、筋入槽”,从而恢复颈椎动静力平衡,改善颈项部疼痛、僵硬,有其重要意义。国内有学者认为胸椎小关节错位也可以产生头颈部症状[11],这与颈椎和胸椎的解剖学基础有关,当胸椎发生错位可影响交感神经而引起心功能障碍、心电图出现异常[12],甚至出现恶心、呕出等胃肠道症状。

本研究结果基于“颈背联合手法”和电针治疗均能改善中青年颈型颈椎病的症状和体征。“颈背联合手法”由提拉旋转法和提拉腹鼎法两个步骤组成,“提拉旋转手法”能使颈椎的间隙适当增宽,生理曲度恢复,部分改善椎间盘受压,放松的颈、项部的软组织张力,恢复颈椎小关节错位的情况;“提拉腹鼎手法”则通过提拉胸椎间隙,调整错位胸椎小关节,改变胸背部的骨性结构和神经、软组织的位置,达到颈胸段椎体的力学平衡,两者结合,共同完成颈胸段脊柱的生物力学功能[13]。从根本上恢复了颈背肌群的力学稳定性,从而达到治疗目的。电针疗法是传统中医疗法的现代运用,保留了传统针刺疗法作用,又有效的现代脉冲电疗的物理刺激,能有效的保证了治疗过程中患者接受刺激量[14],能提高针刺的镇痛效应,促进局部血液循环,促进代谢[15],但对于颈型颈椎病患者由于病程时间不长,主要以肌肉、韧带、小关节囊,神经等牵拉、卡压所导致,电针在较短时间内不能达到很好的效果。从临床观察结果来看,中医手法治疗在缓解颈、肩部疼痛及全面改善颈肩背部病情方面优于电针治疗,复发率比电针治疗组低。另有研究报道[16],中医正骨手法在治疗颈椎病的风险远低于NSAID类药物和手术治疗,但一旦发生,预后极其凶险,国内学者总结了近30年的期刊关于手法治疗颈椎病时发生意外事故的报道,并为降低手法意外事件发生率提出建议[17]。

总之,“颈背联合手法”治疗颈型颈椎病,方法操作简单、容易掌握,是治疗中青年患者颈型颈椎病较为理想的方案,该方法将颈、胸椎看作一个整体,联合治疗,改变了以往颈椎病治疗颈部的窠臼,值得基层医院推广和应用。