新型农村集体经济创新发展的战略构想与政策优化

高鸣 魏佳朔 宋洪远

摘 要:当前,新型农村集体经济“多点开花”,已经形成经营型、联营型、租赁型、服务型和党建型等发展模式,但也面临着发展规模不大、定位不明、质量不高的问题。面向2035年基本实现农业农村现代化的远景目标,创新发展农村集体经济要坚持新发展理念,继续做好改革与立法的顶层设计,推动内部治理结构的优化升级,综合强化其外部支持并重点增强统筹功能,使新型农村集体经济成为农业农村现代化的重要支撑、衔接小农户和现代农业发展的重要纽带、承接各类资源下乡的重要平台。

关键词:新型农村集体经济;农村集体产权制度改革;乡村振兴

中图分类号:F321.32 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)09-0121-13

2016年,中共中央、国务院印发《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》,明确将发展新型集体经济作为改革的目标之一。习近平总书记在主持中共中央政治局就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习时强调,“要把好乡村振兴战略的政治方向,坚持农村土地集体所有制性质,发展新型集体经济,走共同富裕道路”。“十三五”期间,我國集体经营性资产股份合作制改革有序推进,带动新型农村集体经济发展壮大。2019年,完成改革的集体经济组织当年股金分红571.2亿元,累计分红3 420亿元;42.3%的农村集体经营收益超过5万元,比2016年增长17.2%。但同时,这一比例在西部地区仅有27.4%①,全国仍有超过一半的集体经济“空壳村”②,新型农村集体经济发展不平衡不充分的问题还比较突出。

面向“十四五”时期,对标2035年远景目标,创新发展新型农村集体经济是全面推进乡村振兴战略、加快农业农村现代化的重要路径。值得思考的是,新型农村集体经济在发展实践中积累了哪些典型模式,各自的比较优势和推广适应范围是什么?创新发展新型农村集体经济面临着哪些突出问题和挑战?今后一段时期内,新型农村集体经济的发展目标、发展思路和重点任务分别是什么?如何增强集体经济的发展能力和统筹功能?回答好这些问题,对发展壮大新型农村集体经济,进而完善农村基本经营制度、逐步实现共同富裕具有重要的现实价值。

现有研究在对农村集体产权制度改革进行广泛分析的基础上,对新型农村集体经济的新特征[1-2]、典型发展模式[3-4],及其与乡村振兴战略的关系等方面的研究也不断深入[5-6]。但不足之处表现为:一是对新型农村集体经济的内涵界定更多关注产权层面,不够系统全面;二是少有研究对不同发展模式进行系统的提炼总结和比较分析;三是对新型农村集体经济发展中面临的新问题、新挑战分析不足。鉴于此,本文在对新型农村集体经济的内涵和特点进行更加明确界定的基础上,比较分析不同发展模式的比较优势和适应范围;在深入探究新型农村集体经济面临的问题和挑战的基础上,提出创新发展新型农村集体经济的战略构想。

一、新型农村集体经济的内涵界定与典型特征

创新发展新型农村集体经济首先要对其内涵进行更加明确合理的界定,提炼总结其典型特征,回答好新型农村集体经济“是什么”的关键问题。

(一)新型农村集体经济的内涵界定

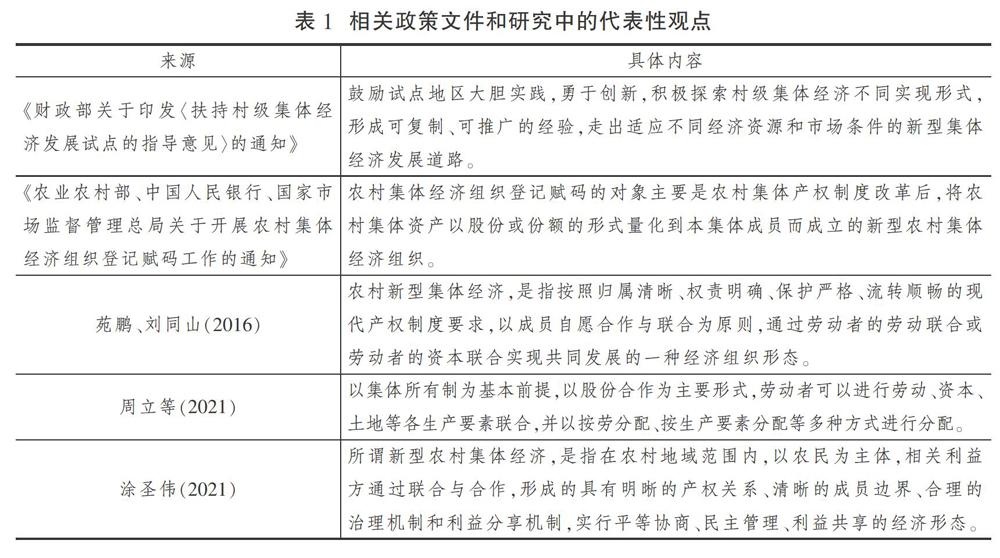

现有政策文件对新型农村集体经济的内涵界定较少,现有研究则从不同方面进行了比较详细的说明。从产权体系的角度来看,新型农村集体经济是遵循归属清晰、权责明确等现代产权制度要求的一种经济形态[1,7]。从要素配置和利益联结的角度看,新型农村集体经济是以农民为主体,相关利益方紧密联合,实行以按劳分配为主和按生产要素分配相结合的一种经济形态[8-9]。在组织形式上,新型农村集体经济以股份经济合作社为主[10]。政策文件和现有研究中涉及新型农村集体经济内涵界定的代表性观点如表1所示。

结合文件精神和各地的实践探索,现有研究对新型农村集体经济内涵界定的不足主要表现为三个方面:第一,现有研究都关注到了新型农村集体经济的新变化、新特征,但普遍从某一个方面进行内涵界定。实际上,新型农村集体经济作为集体所有制经济的一种新形态,是多种新型经济关系的总和。第二,对新型农村集体经济的内涵界定局限于制度和形式层面,未关注其现实的经济实力和发展能力。第三,没有考虑到新型农村集体经济承担的社会公共职能,对其内涵界定没有与推进乡村治理体系和治理能力现代化的要求结合起来。

综合考虑新型农村集体经济的产权体系、组织形式、发展能力和治理效益,新型农村集体经济应当是指以农村集体经济组织为依托,集体资产量化到集体成员,内部治理结构完善,兼具经济实力和治理效益的农村公有制经济形态。

(二)新型农村集体经济的典型特征

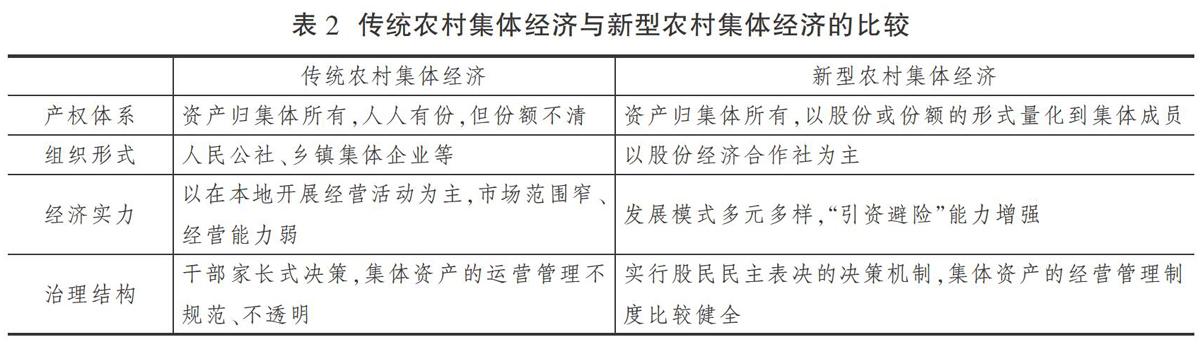

传统的农村集体经济组织对内实行“集体所有、统一经营”,集体资产的所有权和使用权联结在一起,人人有份,但份额不清;对外和基层党组织、村民委员会的边界比较模糊,组织运行效率低;在市场竞争中,多数乡镇集体企业因为市场范围窄、经营能力弱等问题最终处于停顿状态甚至破产倒闭。相较之下,新型农村集体经济的典型特征主要表现为产权体系、组织形式、经济实力和治理结构四个方面(见表2)。

第一,完成股份合作制改革,产权体系更加清晰。新型农村集体经济的制度前提是完成集体经营性资产的股份合作制改革。新型农村集体经济在严格认定三级组织的成员资格、明确各级组织人员数量的基础上,折股量化了集体经营性资产,为组织成员分享集体经济的发展成果提供了分配依据。

第二,成立股份经济合作社,在组织形式上独立。通过组建以股份经济合作社为主要形式的新型农村集体经济组织,经济职能逐步从党建和自治职能中分离出来,有效提高了组织运行效率。在基层党组织的全面领导下,具有特别法人地位的新型农村集体经济组织实行集约化、专业化的独立运营,主要职责是发展壮大集体所有制经济。

第三,发展模式多元多样化,经济实力明显增强。除在本地开展经营活动之外,新型农村集体经济的发展模式还包括统一组织集体资产开展合作经营、投资入股经营或出租承包经营等,吸引社会资本和抵御市场风险的能力增强。同时,新型农村集体经济还应以一定的经济实力为支撑,不应是收益较低乃至没有收益的“空壳村”。

第四,组织治理结构更完善,兼具乡村治理效益。股份经济合作社的内部设有股东大会、理事会和监事会,实行股民民主表决的决策机制,涉及权力运行与监督的制度规范比较明确,农民和集体的联系更加紧密。涉及集体资产的规章制度更加健全,包括集体资产的经营管理制度、定期清查报告制度等更加完善,对集体资产的监督管理能力增强,带动乡村治理体系和治理能力现代化水平提高。

二、创新发展新型农村集体经济的现实价值

新型农村集体经济的产权体系和组织边界更加清晰,发展能力也明显增强,是实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的重要力量。创新发展新型农村集体经济,在推动实现农业农村现代化等方面具有重要的现实价值。

(一)巩固和完善农村基本经营制度

以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,是我国的农村基本经营制度。改革开放以来,家庭经营“分”的制度绩效更加明显,但集体经济“统”的功能还有待加强。立足“大国小农”的发展定位,巩固和完善农村基本经营制度需要发挥集体经济在衔接小农户和现代农业发展上的重要作用。

集体经济组织在提升小农户发展能力、提高小农户组织化程度、构建面向小农户的社会化服务体系上的地缘优势和组织优势明显。创新发展新型农村集体经济,特别是强化其在利用土地资源、整合涉农项目资金等方面的功能,是实现小农户与现代农业发展有机衔接、巩固和完善农村基本经营制度的必然要求。

(二)推进乡村治理体系和治理能力现代化

治理有效是乡村振兴的总要求之一。集体经济组织作为乡村基层组织中的重要部分,承担着发展乡村公共事业的职能,同时也是乡村治理体系和治理能力现代化建设中的薄弱环节。

开展集体经营性资产股份合作制改革,成立股份经济合作社,使集体经济组织与其他乡村基层组织的边界、职能更加清晰,组织运行效率明显提高。新型农村集体经济与农民的利益联结更加紧密,提高了农民的集体意识,巩固了乡村治理的群众基础。2019年,完成改革的集体经济组织的公益性支出达到718.0亿元,是2017年的2.7倍。其中,公益性基础设施建设投入434.7亿元,公共服务费用支出283.3亿元,分别比2017年增长161.2%、191.2%。创新发展新型农村集体经济,也将为提升农村基础设施和公共服务水平创造条件,夯实乡村治理的物质基础。

(三)实现共同富裕的远景目标

实现到2035年“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的远景目标,重点和难点在乡村。作为公有制经济的组成部分,集体经济以统分结合的双层经营体制为基础,是防止两极分化、缩小城乡收入差距的重要经济形态。

创新发展新型农村集体经济,充分发挥其在推动农业规模化经营、实现农业高质量发展、支持乡村新产业新业态中的作用,是夯实乡村共同富裕经济基础的重要路径。2019年,新型农村集体经济当年股金分红571.2亿元,比2017年增加39.0%,累计股金分红3 420亿元。新型农村集体经济将集体经营性资产量化到组织成员,集体收益按股分红,是提高农民财产性收入、实现共同富裕远景目标的有效方式。

(四)贡献农业农村现代化的“中国方案”

集体经济是中国特色的制度安排,是公有制经济在农村的具体实现形式。创新发展新型农村集体经济,不仅将在以上方面带来实实在在的变化,而且将在世界范围内贡献中国智慧与中国方案,拓宽发展中国家农业农村现代化的道路选择。

我國幅员辽阔,不同地区的农业农村发展差异较大,探索新型农村集体经济的创新发展,本身就是对农业农村现代化理论的丰富。从国际比较的视野来看,发达国家的农业农村现代化,更多是在后工业化阶段,通过工业反哺农业、城市反哺乡村实现的。创新发展新型农村集体经济,提升农业农村的内生发展动力,走城乡融合的特色发展道路,可为广大工业和城市基础薄弱的发展中国家提供经验启示,拓宽其发展道路选择。

三、新型农村集体经济的实践探索

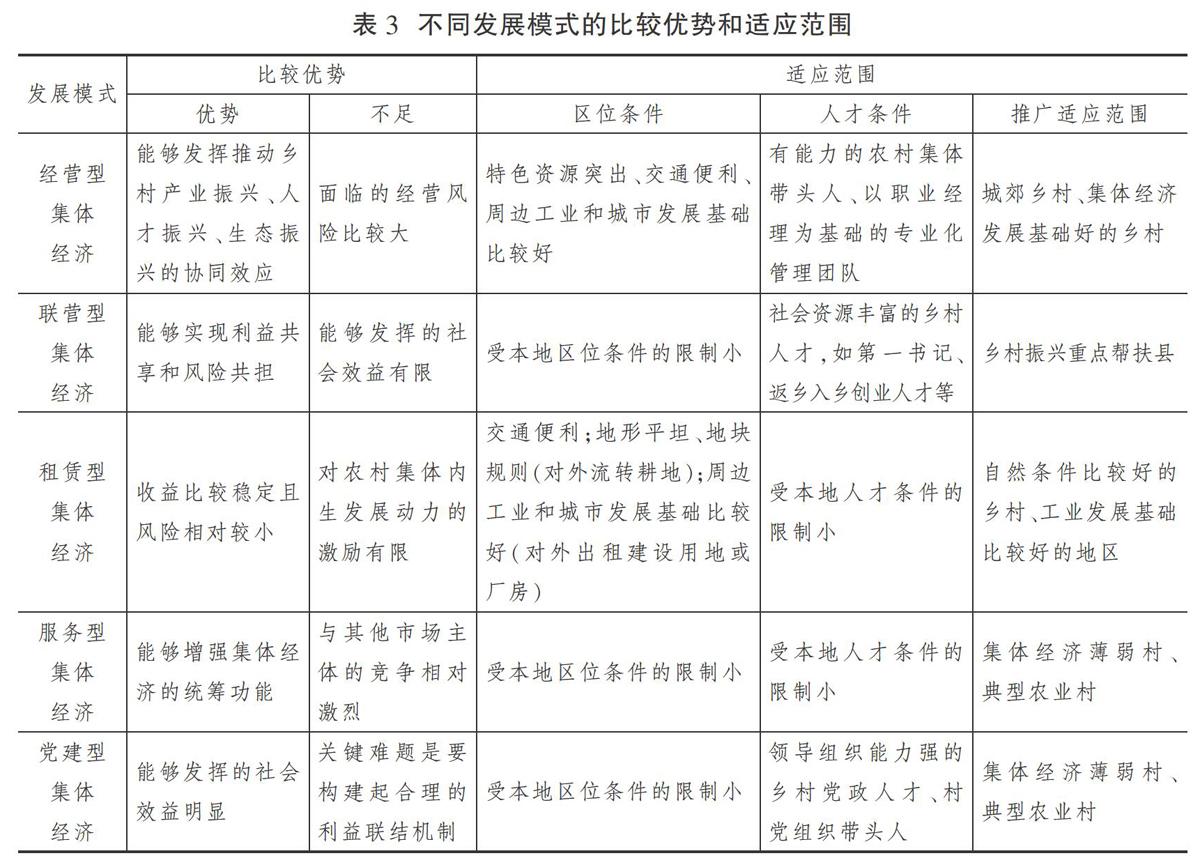

各地新型农村集体经济发展“多点开花”,已经形成经营型、联营型、租赁型、服务型和党建型等发展模式。不同发展模式存在各自的比较优势,在推广上也面临着不同的约束条件和适应范围。

(一)经营型集体经济

经营型集体经济是集体经济组织立足本地优势和资源禀赋,独立开展经营活动的一种经济形态。在乡村一二三产业加快融合发展的背景下,经营型集体经济的业务范围不再局限于种植业、畜牧业等传统农业,而是拓展到休闲观光农业、乡村旅游等新产业新业态。

经营型集体经济能够发挥的社会效益明显,但面临的经营风险较高。集体经济在本地开展经营活动,能够发挥吸引外出劳动力回流的功能,助力乡村人才振兴。发展乡村旅游等新兴业态,有助于发挥产业振兴和生态振兴双向促进的协同效应。在这种模式下,经营风险全部由集体经济组织承担,一旦发生决策失误或遭遇市场波动,就可能难以实现集体资产保值增值的目标要求。

这一发展模式对当地区位条件和人才条件的要求较高,更适合城郊乡村或集体经济基础较好的乡村。以乡村文旅融合、产业联合体为主要形式的经营型发展模式要突出当地特色,在交通便利程度、工业和城市发展基础等区位条件上的要求较高。从实现要素组合配置的角度来看,经营型集体经济的发展绩效和乡村人才紧密挂钩。除需要有能力的村干部带头人之外,还需要有以职业经理为基础的专业化团队开展运营,以此提升管理效率和市场竞争力[11]。从区位条件和人才条件两方面看,经营型发展模式更适合城郊乡村或集体经济基础较好的乡村。

(二)联营型集体经济

联营型集体经济是在实现集体经济和外部资源有机结合的基础上,联合开展经营活动的一种经济形态。具体来看,联营型集体经济的发展路径既包括以集体土地参股参办新型农业经营主体或工商企业,又包括整合碎片化的涉农资金,入股其他市场主体开展联合经营。后一种路径是中西部地区普遍采用的发展模式,更能突出反映联营型集体经济的主要特点。河南省濮阳市范县孙庄村整合利用财政资金共160万元,与当地的食品企业联合创办食品加工厂,约定盈利额的10%归集体经济。甘肃省兰州市榆中县咸水岔村整合利用财政资金90万元,入股当地肉牛养殖专业合作社,约定每年的收益率为8%。

联营型集体经济能够整合多方的实力和优势,实现利益共享与风险共担,但能够发挥的社会效益有限。与经营型集体经济相比,联营型发展模式能够通过要素联结、入股参股的方式共享其他市场主体和其他地区的增值收益。同时,避免了可能形成的沉没固定资产,集体经济组织和其他市场主体共同承担经营风险,更能实现集体资产保值增值的目标要求。但整合资金参股入股其他市场主体的发展模式,可能难以充分发挥吸引外出劳动力回流等社会效益。

从适应范围来看,联营型发展模式对人才和资金的要求高,更适合乡村振兴重点帮扶县。整合资金参股入股其他市场主体的发展模式突破了经营活动的空间边界,受到本地区位条件的限制较少。但联营型发展模式在资金条件上的要求更高,也需要有社会资源丰富、能够连接其他市场主体的乡村人才,如第一书记、返乡入乡创业人才等。与其他地区相比,乡村振兴重点帮扶县在财政资金上更有优势,也将成为各类人才下乡入乡的重点地区,更适合发展联营型集体经济。

(三)租赁型集体经济

租赁型集体经济是集体经济组织在整合利用土地资源或投资建设厂房园区的基础上,盘活集体资源资产并获得租金收入的一种经济形态。新型农村集体经济在集体资产量化到组织成员的基础上,租赁收入的分配更加规范合理。

租赁型集体经济的收益稳定且风险较小,但对农村集体内生发展动力的激励有限。租赁型集体经济不直接面对经营风险,租金形式的收益稳定且风险较小,更能实现集体资产的保值增值。其他市场主体租入集体资源性、经营性资产在当地开展经营活动,也能发挥带动就业等其他经济效益和社会效益。但长期依赖租赁型发展模式下的租金收入,不能充分激发集体经济的内生发展动力,难以有效提升集体经济的经营管理和治理能力。

租赁型发展模式更依赖当地的区位条件,适合交通便利、周边工业与城市发展基础好的乡村。租赁型发展模式与当地的人才条件基本脱钩,只要市场主体按期缴纳租金,就能够获得稳定可观的收益。但面向新型农业经营主体出租耕地,要求当地的地形平坦、地块规则;面向工商企业出租厂房或建设用地,要求以一定的县域经济发展水平为基础。同时,两类具体模式都要求有比较便利的交通条件。

(四)服务型集体经济

服务型集体经济是农村集体利用自身的地缘优势和组织优势,为农民和其他市场主体提供生产性服务并获取收益的一种经济形态。当前,服务型集体经济的业务范围以农业领域为主,主要是为农户提供生产资料、耕种防收环节的生产托管等农业社会化服务,在服务小农户的同时增加集体收入。

服务型集体经济承担的经营风险有限,也能够增强集体经济的统筹功能。面向小农户开展以生产托管为主要形式的农业社会化服务,对实现粮食生产的节本增效、保障国家粮食安全具有重要意义。在提供农业社会化服务的过程中,农民与集体的利益联结更加紧密,能够提高农民的集体意识。同时,服务型集体经济不直接面对经营风险,能够获得的收益比较稳定。但合作社、企业和农业服务专业户同样是开展农业社会化服务的市场主体,新型农村集体经济需要在比较激烈的市场竞争中明确优势领域和优势环节,否则容易被其他市场主体替代。

服务型发展模式在区位条件和人才条件上的要求不高,可推广性更强。各地普遍面临小农户的强大需求,发展服务型集体经济有相对广阔的农业农村市场。同时,服务型发展模式基本与本地的交通便利程度、工业发展基础等区位条件脱钩,并且还可以进一步拓宽服务半径,提供跨區作业服务。尽管服务型发展模式也需要有农机手等专业技术人才的支撑,但整体要求不高,更适合集体经营性资产和特色资源较少的集体经济薄弱村和典型农业村。

(五)党建型集体经济

党建型集体经济是以党建为纽带,以“村村联合”“人才带动”等方式发展壮大新型农村集体经济的一种经济形态。其主要路径可以概括为:一是不同集体经济组织通过村村联合、结对帮扶等方式实现共同发展;二是动员和选拔有能力、有思路的各类人才充实到农村基层党组织,以人才振兴带动产业振兴。

浙江金华市婺城区85个村整合利用各类资金共6 800万元,以“飞地抱团”形式入股发展可供10个左右汽摩配小微企业入驻的创业园项目,村均年经营性收入超过5万元。安徽亳州市谯城区牛集镇在强化党支部统领作用的基础上,推行“乡土人才+基地+农户”模式,共吸引优秀人才100余人回流,发动近200人参与领办集体经济发展项目,极大改善了新型农村集体经济发展的人才条件和资金条件。

党建型集体经济能够发挥的社会效益明显。通过开展“强弱互补”“弱弱抱团”等方式,党建型发展模式为破解“无区位、无资金、无产业”等集体经济发展的典型难题提供了思路。同时,党建型发展模式是协调推进乡村产业振兴、人才振兴和组织振兴的有效路径,也是推动区域内协同发展和共同富裕的重要方式。但党建型集体经济面临的关键难题是要在众多的农村集体之间,构建起既能调动各方面积极性又能避免区域内两极分化的利益联结机制。

在推广适应上,各乡村都想谋求集体经济的发展壮大,容易形成发展党建型集体经济的一致目标,有更强的推广复制性。党建型发展模式对本地区位条件的要求比较低,但对“领头雁”式的人才要求高,需要有乡村党政人才、村党组织带头人的支撑。

综合来看,以上五类新型农村集体经济发展模式的比较优势和适应范围如表3(下页)所示。

四、创新发展新型农村集体经济面临的问题

新型农村集体经济的发展成效显著,但整体上仍处于起步阶段。一方面,对新型农村集体经济的认识还有待深化,特别是与其他市场主体的关系不够明确;另一方面,还面临着如区位条件、人才条件上的约束。主客观两方面的因素,使新型农村集体经济在发展规模、发展定位和发展质量上还面临着一些问题和挑战。

(一)集体经济仍需跳出“改革—挂牌”的形式逻辑

到2020年底,全国53万个村完成经营性资产股份合作制改革,超过50万个村认领集体经济组织登记证书。但回顾集体经济的发展历史不难发现,常有一些地区存在“跟风”后“挂牌”的情况[12]。开展经营性资产股份合作制改革、成立股份经济合作社是动力和路径,发展壮大新型农村集体经济才是根本目的。

从整体来看,集体经济“空壳村”占50%以上。2012—2016年,集体经济的发展势头微弱,经营收益5万元以上村的占比仅从21.6%提高到25.1%。2016年以来,农村集体产权制度改革持续深化,带动集体经济发展壮大。到2019年,这一比例达到42.3%,比2016年提高了17.2个百分点。但与此同时,仍有超过50%的集体经济组织是没有收益或收益低于5万元的“空壳村”。发展壮大新型农村集体经济,首先面临着如何跳出“改革—挂牌”的形式逻辑,实质性推动集体经济发展壮大,最终减少甚至消除“空壳村”的问题。

分区域来看,西部、东北地区的发展短板明显。如表4(下页)所示,2019年西部地区、东北地区的集体经济“空壳村”占比分别下降至72.6%和62.0%,但仍高于全国57.7%的平均水平。相比之下,西部地区、东北地区普遍缺少集体经营性资产,是典型的农区、集体经济发展薄弱地区。在继续推进农村集体产权制度改革的基础上,特别要重视各类发展模式在西部地区、东北地区的有效推广和应用,缩小与东部、中部地区的发展差距。

(二)增强集体经济统筹功能的难题尚未破解

农村集体产权制度改革增强了集体经济的统筹功能,但“分得充分、统得不够”的问题仍然存在,集体经济服务农业发展和农村建设的能力还有待增强。

在发挥统筹农业生产的功能上,以开展农业社会化服务为例,2019年农村集体经济组织平均服务小农户107户。与企业、合作社相比,集体经济面向小农户的服务能力还有待增强,特别是提供服务的范围有待拓展。从横向来看,针对非粮食作物的服务能力和服务质量还有待提高;从纵向来看,面向产前、产后环节提供服务的能力还有不足。除面向小农户提供社会化服务之外,集体经济在衔接小农户和现代农业发展、推动农业规模化经营上的实现形式还应更加多样。

在发挥统筹农村建设的功能上,在全面推进乡村振兴战略、加快农业农村现代化的新阶段,将有大量来自国家、社会和个人的资源下乡。但从整体来看,集体经济承接利用好下乡资源的统筹能力仍有不足,各类要素在向乡村流动的过程中缺少落脚点,外部资本不愿进入、财政资金不知投向谁的问题仍然存在。

(三)集体经济组织的市场定位亟待明晰

2020年审议通过的《民法典》明确规定,农村集体经济组织依法取得法人资格,农村集体经济组织法人为特别法人。在具体执行上,县级农业农村部门负责对新型农村集体经济组织发放登记证书,并赋予统一社会信用代码。尽管这从法律层面和操作层面赋予了新型农村集体经济组织比较明确的市场主体身份,但集体经济组织与新型农业经营主体、工商企业等其他市场主体存在具体业务上的交叉和竞争,其在农业农村发展中的市场定位还应更加清晰明确。

在联营型、租赁型发展模式下,集体经济组织与其他市场主体之间形成了比较紧密和明确的利益联结机制,在经营活动上的竞争关系不明显。集体经济组织更多扮演了要素供给者的角色,更多承担了为其他市场主体提供服务的功能,市场定位比较明确。

但在经营型、服务型发展模式下,一方面,各类工商企业“挤压”了集体经济组织的发展空间;另一方面,集体经济组织在农业领域的统一经营业务也容易被各类新型农业经营主体替代。2019年,共有6.3万个集体经济组织开展农业社会化服务,占社会化服务组织总量的7.1%,占集体经济组织总量的10%左右,多数集体经济组织以开展“居间”的统筹协调服务为主。与其他市场主体相比,集体经济组织还承担着提供和保障农村公共产品的职能,这强调了集体经济的经营活动应当是收益稳定且低风险的。就经营型、服务型集体经济而言,在有限的经营范围中,还应更加明确新型农村集体经济在哪些产业领域、哪些环节具有比较优势,更有市场竞争力。

(四)集体经济组织的治理结构仍有待优化

目前,多数地区已经成立集体经济股份合作社。但在生产关系更加清晰、经济基础更加坚实的基础上,作为上层建筑的内部治理结构仍有优化改进的空间。发展壮大新型农村集体经济不仅要重视产业和技术的现代化,而且要补齐治理结构和经营管理体制上的短板。具体体现在:一是农村经营管理人才队伍薄弱。当前,农村经营管理队伍出现行政力量不足、公益职责悬空、乡镇力量分散的问题。擅长经营管理的集体经济带头人、以职业经理为基础的专业化管理团队的人才缺口较大。二是决策和监督机制落实不充分。一些集体经济组织在股民民主表决的决策机制上落实不充分,还存在过去干部家长式决策的现象。在对集体经济的监督上,2019年中部、西部、东北地区年内平均公开农村财务3.5次、3.9次、3.9次,低于东部地区6.7次和全国4.8次的平均水平。三是经营管理体制有待完善。以会计核算体系为例,集体经济组织目前执行的仍是2004年制定的《村集体经济组织会计制度》;在硬件方面,2019年全国仍有36.2%的行政村尚未实现会计电算化,集体经济财务管理的现代化水平仍有提升空间。

(五)集体经济创新发展中的风险问题亟待重视

经过多年探索,新型农村集体经济已经积累一些典型发展模式,并且还将进一步发展创新。但与此同时,一些风险问题也不断暴露出来,给农业农村的稳定发展带来了挑战。

从集体经济组织的资产负债率来看,2017—2019年,全国集体经济组织的资产负债率由40.3%下降至35.5%。但如图1所示,相比之下,东部地区集体经济组织的资产负债率相对较高,连续多年保持在42%的水平上。一些地区在壮大集体经济规模的同時,还要更加注重防范和化解乡村债务风险。一些地区在引入工商资本下乡的过程中,对集体资产的管护不足,存在集体资产流失的风险。

从集体经济在土地流转上面临的风险来看,一些集体经济组织在农地经营权流转之后的监管缺位,存在新型农业经营主体违规变更耕地用途、违约变更种植品种的情况,导致耕地利用的“非农化”“非粮化”。更有新型农业经营主体“跑路”的情况发生,使农民的合理利益受损,也给保障国家粮食安全带来了风险。

五、新型农村集体经济创新发展的战略构想

针对新型农村集体经济面临的发展规模不大、定位不明、质量不高的问题,综合考虑到2035年乡村振兴取得决定性进展、农业农村现代化基本实现的时间节点,新型农村集体经济创新发展的战略构想应在发展目标、发展思路和重点任务上更加明确。

(一)新型农村集体经济的发展目标

对标2035年基本实现农业农村现代化的远景目标,结合上述具体发展模式,新型农村集体经济的发展目标应当主要包含以下方面:

一是市场定位更加清晰,新型农村集体经济组织与其他市场主体的联动发展格局基本形成。就联营型、租赁型集体经济而言,集体经济组织服务其他市场主体的能力增强,利益联结机制更加完善。就经营型、服务型集体经济而言,集体经济组织的市场定位更加清晰,在区域性、综合性经营领域上的比较优势更加明确,市场竞争优势增强。

二是发展能力稳步提高,新型农村集体经济的实现形式更加多元多样、可持续发展机制普遍建立。新型农村集体经济创新发展面临的交通约束和人才约束进一步缓解,农村集体的资源优势进一步转化为市场优势,发展模式更加多元多样。具有农村集体特色、反映农业农村发展要求的现代经营制度建立完善,集体经济的可持续发展机制普遍建立,集体资产的保值增值能力明显增强。

三是经济实力持续增强,新型农村集体经济成为农业农村现代化的重要支撑。结合2012年以来农村集体经济的发展态势(见图2),其在经济实力方面的远景目标应当是,到2035年,集体经济组织的平均收益基本实现比2020年翻一番,达到平均每村80万元以上,经营收益5万元以上的集体经济组织占比达到70%~80%。集体经济在不同区域间的发展差距持续缩小,西部地区和东北地区的集体经济“空壳村”明显减少,接近全国的平均水平。

四是统筹功能充分实现,新型农村集体经济组织成为衔接小农户和现代农业发展的重要纽带、承接各类资源下乡的重要平台。集体经济组织面向小农户提供农业社会化服务的能力增强、质量提高,平均服务规模达到合作社的水平,与企业的服务能力差距进一步缩小。农业生产托管服务粮食作物的面积维持在50%以上,节本增效功能更加明显,为保障国家粮食安全贡献力量。新型农村集体经济组织成为各类资源下乡的落脚点,在公益性基础设施建设和公共服务上的支出持续增加,在公共事业等非经营性领域的支撑作用增强,服务农村建设和农民生活的能力明显提高。

(二)新型农村集体经济的发展思路

发展新型农村集体经济是一项长期性、系统性任务,对标以上发展目标,新型农村集体经济的发展思路主要包括:

一是以服务乡村振兴和农业农村现代为战略方向。把发展新型农村集体经济作为重要抓手,推动实现乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现。将创新发展新型农村集体经济作为提高农民收入的重要路径,补齐共同富裕的乡村短板。

二是以新发展理念为战略指南。立足全面推进乡村振兴战略、加快农业农村现代化发展的新阶段,落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。将创新发展新型农村集体经济作为构建新发展格局的重要组成部分,畅通“双循环”在乡村的堵点和断点。

三是以科学界定发展定位为战略基础。在法律层面,对新型农村集体经济组织的内在机制、成员权利等方面予以更加明确的规范。在市场层面,立足新型农村集体经济组织的特别法人地位,从理论和实践两个方面探索其在社会主义市场经济条件下的比较优势和市场定位。

四是以持续优化治理结构为战略重点。按照既能体现集体优越性又能调动各方面积极性的要求,围绕完善组织章程、落实民主决策与监督、完善收益分配制度等重点方面,健全符合社会主义市场经济运行机制的新型农村集体经济治理体系。同时,以优化新型农村集体经济的治理结构为契机,推进乡村治理体系和治理能力现代化。

(三)发展新型农村集体经济的重点任务

结合前文主要研究结论,今后一段时期内创新发展农村集体经济的重点任务主要包括以下方面(见图3):

一是继续完善新型农村集体经济的顶层设计,做好改革和立法的相关工作。继续推进有集体经营性资产的村镇,特别是脱贫地区开展股份合作制改革,实现资源变资产、资金变股金、农民变股东。对已经完成股份合作制改革的集体经济组织,要及时做好登记赋码和证书发放工作。继续深入研究制定农村集体经济组织法,指导有条件的地方开展先行立法,将农村集体产权制度改革的各项成果法制化。

二是推动新型农村集体经济组织内部治理结构的优化升级。各地應当参照《农村集体经济组织示范章程(试行)》,指导集体经济组织制定或完善章程。落实好涉及集体经济发展、关乎组织成员利益的重大事项股民民主决策表决机制。修订完善新型农村集体经济组织的财务会计制度,加快建设规范化、信息化的集体资产监督管理平台。健全完善新型农村集体经济组织的收益分配制度,因地制宜确定公积金、公益金的提取比例。

三是深化部门间的协同协作,综合强化新型农村集体经济创新发展的外部支持。“要想富,先修路”的观点仍不过时,要继续以建设“农村四好公路”为切入点,提高农村公路的网络化水平,破解新型农村集体经济创新发展面临的“硬约束”。优先向集体经济薄弱村选派驻村第一书记和工作队,完善对集体经济组织人才的激励机制,缓解人才方面的“软约束”。落实好新型农村集体经济组织的税费优惠政策,完善金融机构的相关融资、担保等政策。

四是重点增强新型农村集体经济的统筹功能,提高服务农民生产生活的能力。继续增强新型农村集体经济组织面向小农户提供社会化服务的能力,针对重要农产品产前、产中、产后的关键和薄弱环节,拓宽服务范围、提高服务质量。支持新型农村集体经济组织在尊重成员意愿的基础上,统一组织开展耕地整理并进行对外招标承包,重点增强经营权流转之后的监督管理,制止“非农化”、防止“非粮化”。支持新型农村集体经济组织通过股份合作、租赁等形式,参与农村公益性基础设施建设、人居环境整治等乡村建设活动,并根据不同投资来源和有关规定加强对非经营性资产的统一运行管护。

六、推動新型农村集体经济创新发展的政策建议

面向“十四五”时期和2035年远景目标,创新发展以股份经济合作社为主要组织形式、兼具经济实力和治理效益的新型农村集体经济,具有重要的现实和理论意义。针对新型农村集体经济面临的发展规模不大、定位不明、质量不高的问题,今后的重点任务是要继续做好改革与立法的顶层设计,推动内部治理结构的优化升级,综合强化其外部支持并重点增强统筹功能。推动新型农村集体经济创新发展,应从如下方面着手:

第一,因地制宜深化农村集体产权制度改革,巩固改革成果。继续推进集体经营性资产股份合作制改革,加强对改革进展缓慢地区的指导力度。率先完成改革的地区,应将改革的重点因地制宜地转移到探索新型农村集体经济的有效实现形式上,注重发挥基础条件好、组织能力强的集体经济的辐射带动作用。组织开展农村集体产权制度改革的“回头看”工作,对前期改革工作进行查漏补缺,规范提升。

第二,持续提高城乡基本公共服务均等化水平,缓解新型农村集体经济面临的经营风险约束。集体经济承担的公共事业责任对控制经营风险提出了较高要求,同时也限制了其经营范畴。推动新型农村集体经济的多元多样发展,除了缓解其在交通条件和人才条件上面临的约束外,一种可能的路径是持续提高城乡基本公共服务的均等化水平,减轻其公共事业负担。围绕教育、医疗、养老等重点领域,继续明确基本公共服务的国家标准并建立动态调整机制。促进基本公共服务资源向农村覆盖,持续增加各级财政对农村公共服务的支持。

第三,总结推广服务型、党建型集体经济的主要经验和发展路径。与其他新型农村集体经济的发展模式相比,服务型、党建型发展模式更适合在集体经济薄弱村和典型农业村开展。应进一步总结推广两类新型农村集体经济的主要经验和发展路径,为中西部地区发展壮大新型农村集体经济提供发展思路和道路选择。

第四,加强创新发展新型农村集体经济的风险管理。对新型农村集体经济开展的产业项目进行风险评估,做好持有股权的价值评定。对集体经济的资产负债情况进行动态监测,注重防范化解乡村债务风险。对各类返乡入乡创业的市场主体进行资格审查,防止本地巨头、外来资本借发展新型农村集体经济之名侵吞集体资产,重点防范集体土地流转风险。 [Reform]

参考文献

[1]苑鹏,刘同山.发展农村新型集体经济的路径和政策建议——基于我国部分村庄的调查[J].毛泽东邓小平理论研究,2016(10):23-28.

[2]李天姿,王宏波.农村新型集体经济:现实旨趣、核心特征与实践模式[J].马克思主义与现实,2019(2):166-171.

[3]郭晓鸣,张耀文,马少春.农村集体经济联营制:创新集体经济发展路径的新探索——基于四川省彭州市的试验分析[J].农村经济,2019(4):1-9.

[4]孙新华,赵祖远,王宁.服务型集体经济的内涵与组织基础[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021(3):68-77.

[5]贺雪峰.乡村振兴与农村集体经济[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2019(4):185-192.

[6]夏柱智.农村集体经济发展与乡村振兴的重点[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021(2):2-30.

[7]韩俊.在民法总则中明确集体经济组织的特殊法人地位[J].中国人大,2016(21):38-39.

[8]涂圣伟.加快发展新型农村集体经济[N].学习时报,2021-03-24(002).

[9]周立,奚云霄,马荟,等.资源匮乏型村庄如何发展新型集体经济?——基于公共治理说的陕西袁家村案例分析[J].中国农村经济,2021(1):91-111.

[10] 张红宇,胡振通,胡凌啸.农村集体产权制度改革的实践探索:基于4省份24个村(社区)的调查[J].改革,2020(8):5-17.

[11] 高强.农村集体经济发展的历史方位、典型模式与路径辨析[J].经济纵横,2020(7):42-51.

[12] 高鸣,芦千文.中国农村集体经济:70年发展历程与启示[J].中国农村经济,2019(10):19-39.

Strategic Conception and Policy Optimization of Innovative Development of New Rural Collective Economy

GAO Ming WEI Jia-shuo SONG Hong-yuan

Abstract: Currently, the new rural collective economy has formed the main development models of independent operation, joint operation, leasing, servicing and party building, but it still faces the problems of small scale, unclear positioning and low quality. Facing the long-term goal of basically realizing the modernization of agriculture and rural areas in 2035, the innovative development of new rural collective economy should adhere to the new development concept, complete the top-level design of reform and legislation, optimize the internal governance structure, comprehensively strengthen its external support, and focus on enhancing the overall planning function. Promoting the new rural collective economy to become the support for agricultural and rural modernization, the link between small farmers and modern agricultural development, and the platform to undertake all kinds of resources to the countryside.

Key words: new rural collective economy; the reform of rural collective property right system; rural revitalization