基于三角洲复合砂体构型的流动单元划分及剩余油分布模式

袁丙龙,张辉,叶青,张连枝,陈之贺,晁彩霞,董德喜,郇金来

中海石油(中国)有限公司湛江分公司研究院,广东湛江 524057

0 引言

注水油田进入开发中后期后,随着含水率的不断上升,注入水无效循环现象逐渐加剧,尤其是多层合采的强非均质性油藏,高渗层为水驱提供了快速突进的通道,而相对低渗层得不到有效动用,剩余油富集。开发人员提出了诸多方法来解决该问题,如细分层系、调剖调驱、堵水等,但是对储层非均质性的准确认识是这些措施实施的基础。

自储层构型和流动单元的概念提出以来,经过国内外学者的不断发展完善,已成为储层非均质性的重要研究手段[1-2]。储层构型最初应用于地下储层描述主要针对河流相储层,目前该方法已被推广到三角洲[3-4]、砂质滩坝[5]、深水水道[6]等其它类型的地下储层研究,有力地支持了油田开发方案部署及中后期挖潜。但受可获得的基础资料限制,野外露头、陆地密井网油田与海上稀井网油田构型表征的尺度不同,前者的精细程度已达到砂体内部的点坝、增生体等构型单元描述,然而后者更多集中在对复合砂体级次构型的解剖[7-14]。以近海油田陆相储层为研究对象,国内部分学者[7-11]开展了稀井网储层构型探索,明确了其表征的尺度为地震可识别的复合砂体。井震结合是开展稀井网复合砂体构型研究的关键,不同构型样式及相应地震响应图版的建立,即“地震构型相”研究[7-8],推动了稀井网储层构型的研究进程,取得了一系列重要成果;生产动态资料及地质知识库的有效运用也在不断完善海上稀井网油田构型研究方法体系[14]。截至目前,对流动单元的概念及划分方法地学界暂未取得统一的认识[15],但不影响其被广泛应用于不同类型储层质量差异的描述。流动单元的划分可简单理解为相似岩石物理相或相似渗流相带的聚类细分[2],其本质还是储层质量差异的定量评价,研究储层内部不同储集带流体渗流特征的相对差异性,进而用于分析非均质性油藏油水运动规律及剩余油研究。近年来,如何有机地结合储层构型及流动单元研究以用于强非均质性油藏描述已出现零星报道[15-19],研究方法目前正处于探索阶段。针对稀井网油田,基于复合砂体构型开展流动单元研究,一方面为在复合砂体内部开展更小尺度砂体分布及叠置关系,深化对储层内部结构的认识提供了有效的研究手段,另一方面在储层内部,定量描述不同渗流差异的储集相带及分布,可更好地指导油藏水驱优势通道及纵向水驱差异研究。可以预见,针对强非均质性的油气藏,在开发中后期挖潜难度越来越大的背景下,该研究方法在储层连通性、水驱规律及剩余油分布研究等领域有着非常广阔的应用前景。

笔者以南海西部涠西南凹陷W油田三角洲储层为例,针对油田开发中后期存在的问题,在复合砂体构型研究的基础上,筛选能反映储层渗流能力的储层参数,通过聚类分析在复合砂体内部细分流动单元,并刻画其剖面及平面分布,结合井网、水淹规律、生产动态等,分析油水运动及剩余油分布模式,为老油田挖潜提供参考。

1 研究区概况

W油田位于北部湾盆地涠西南凹陷中部的洼中隆起区,处于2号断裂带的下降盘[20](图1),油田内部断层较多,平面上被分为多个断块,各断块内部又发育次一级小断层,为典型的复杂断块油藏。油田垂向发育多套含油层系,已发现油气主要分布在中块涠洲组三段。W油田涠三段储层属于凹陷东部大型浅水三角洲的一部分,主要发育三角洲前缘水下分流河道[14,21]。储层以厚层箱状砂岩为主,单砂层厚度主要分布区间为3~18 m;以中—低孔、中—低渗为主,局部发育中孔—高渗,层间、层内物性差异较大,物性非均质性较强。

图1 研究区位置图(据孙文钊等[20],有修改)Fig.1 Location of study area(modified from Sun et al.[20])

自投产至今,油田经历了多轮调整挖潜,注采井距在400~600 m,井网密度小,但测井及生产动态资料相对较多。受断层影响,油田主力区块天然能量不足,涠三段采用注水开发,初期合注合采,中期细分层系,后期调整挖潜。目前主力区块多数生产井已水淹或高含水,综合含水均超过65%,整体处于开发中后期,但各块、各层采出程度不均,在30%~42%,即仍有大量剩余油待挖潜。受储层非均质性影响,部分井区储层连通性复杂,油水关系认识不清,井网不完善。产液剖面测试表明,产出差异大,优质储层产出高,而低渗层产出较低或无产出,储量动用不均,储层非均质性已成为制约油田开发中后期剩余油挖潜的主要地质因素。因此,笔者围绕油田存在的实际问题开展了储层构型及基于复合砂体构型的流动单元研究,加深了对储层非均质性的认识。

2 复合砂体构型及特征

基于井钻遇的复合砂体特征,综合砂体边界识别标志及地震响应信息,可以建立多井对比剖面,确定复合砂体的分布与叠置关系。结合油藏生产动态,辅助判断复合砂体的横向连续性及连通性,以类似储层地质知识库为约束,在多井对比主导下,结合储层预测,精细解剖了复合砂体分布及切割叠置关系,初步形成了融合井、地震、生产动态、地质知识库等反映储层砂体分布、叠置关系及发育规模的适用于陆相稀井网储层构型的研究方法。

(1)井、地震响应信息融合确定复合砂体边界及接触关系:稀井网油田复合砂体构型解剖的关键即在井—震联合。在沉积模式指导下,基于复合砂体成因分析及总结的边界识别方法[22-23],结合井间砂体边界地震响应特征,落实相邻井间复合砂体的分布范围及切割叠置关系,是稀井网油田复合砂体构型解剖的常用手段[8-11,14]。受地震分辨率限制,该方法在厚度小于地震分辨率的砂体解剖方面仍具有局限性,且由于低序级断层、调谐效应等产生的假象带来的解释不确定性仍需结合油藏动态修正。

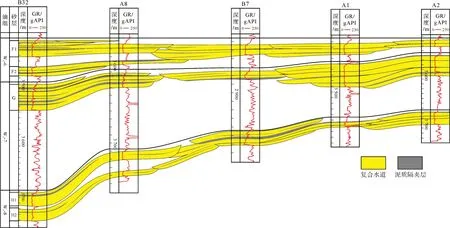

(2)动态响应与静态表征结合确定砂体的连续性:注采响应特征、地层压力、生产特征及测试等油藏动态资料均可为不同复合砂体横向连续性及叠置程度的判断提供支持。位于不同复合砂体的注采井组,采油井地层能量保持情况是判断复合砂体连通程度的最直接资料,一般而言,采油井地层能量保持情况好,表明复合砂体横向连续分布,砂体叠置程度较高,反之则正相反。另外,生产测试产出差异也可用于复合砂体间连续性判断,如图2垂向多套复合砂体由A2井补充能量联合开发,A8井PLT测试(表1)表明:除渗透率与F1和H1砂层相差不大的G砂层米采油指数极低外,其余层均具有一定产能,表明除G砂层与B7井连通不畅外,其余小层均与B7井侧向叠置连通。

表1 A8井各产层渗透率及相应米采油指数表Table 1 Permeability and productivity index per meter in each layer of A8

图2 B32⁃A2井复合砂体对比剖面图Fig.2 Compound sand⁃body architecture profile of well B32⁃A2

(3)类似储层地质知识库约束砂体发育规模刻画:野外露头的观察描述表明不同成因砂体均具有其特定的发育规模[24-25],此为地下类似储集体描述提供了重要启示,推动了不同沉积类型储层地质知识库的研究工作。湖泊浅水三角洲前缘野外露头[25]及密井网储层[22]地质知识库研究表明,单一水道的宽度一般在数百米,厚度在几米,受地质条件及沉积差异影响,宽厚比变化较大。露头与密井网砂体宽厚比及二者的相关性为研究区复合砂体解剖提供了重要参考。研究表明,沉积过程中W油田复合水道内部单期水道迁移摆动会不同程度地改造前一期水道,导致不同水道间相互切割叠置,形成由多期水道嵌合而成的水道复合体(即复合水道),宽度及厚度均较大,其宽度多数在几百米到一千多米,厚度最大可超过30 m。

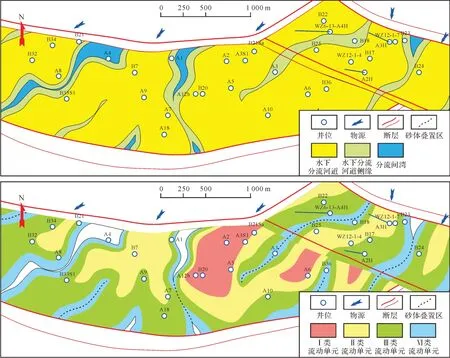

利用该方法精细解剖了W油田复合砂体的分布,并总结了其构型样式。W油田所处断块位于三角洲前缘的主体区,充足的物源供给使油田表现出富砂特点,主要砂体类型由厚层箱形、箱形—钟形的水下分流河道和薄层指形的席状砂组成,漏斗形的河口坝几乎不发育。平面上复合水道呈辫状或交织条带状,不断地分叉—改道—再汇聚,分流间湾发育规模较小,部分小层分流间湾和断层的有效组合分隔了砂体的横向连续性(图3a),导致储层横向不连通,形成了不同的油水系统。剖面上复合砂体呈多期、多条水道紧密接触的切叠式,同期水道侧向相互切割叠置的侧叠式及水道间被分流间湾分隔的孤立式,砂体连续性依次变差。

图3 W3⁃5小层复合砂体及流动单元平面分布图(a)复合砂体平面分布;(b)流动单元平面分布Fig.3 Compound sand⁃body and flow unit plane distribution of W3⁃5 unit in W oilfield

3 流动单元划分

在复合砂体内部细分流动单元,弥补了更小尺度的构型研究难以描述储层质量及内部流体渗流差异的不足,其关键是划分参数的确定及流动单元的聚类。理想的聚类结果是划分的流动单元能较好的反映油藏内部流体在其中渗流的相对差异性,这是分析水驱规律及剩余油分布的基础。

3.1 参数选取

从开发实用性角度考虑,在不同开发条件下,针对不同类型储层,划分方法很难达成统一,但关于划分参数的选取,多数学者的想法是一致的[16-19]。流体渗流差异如米采油指数、水淹程度等都是储层质量差异的间接体现,而刻度储层质量差异的主要参数集中在沉积、成岩及流体等方面,包括孔隙度、渗透率、流动带指数(FZI)、泥质含量、含油饱和度等。

研究区储层参数与米采油指数、水淹指数的相关性分析表明,孔隙度、渗透率、流动带指数(FZI)与采油井的米采油指数、水淹指数均具有较好的相关性(图4),其中与米采油指数的相关系数最小为0.89,与水淹指数相关性略差,相关系数在0.57~0.73。因此,本次采用孔隙度、渗透率和流动带指数(FZI)用于流动单元的划分及聚类分析。

图4 米采油指数、水淹指数与储层参数的相关性分析图(a)米采油指数与孔隙度;(b)米采油指数与渗透率;(c)米采油指数与FZI;(d)水淹指数与孔隙度;(e)水淹指数与渗透率;(f)水淹指数与FZIFig.4 Correlogram between productivity index per meter,water⁃flooded index and reservoir parameter

3.2 流动单元分类

采用聚类分析方法,利用以上确定的分类参数将研究区流动单元细分为4类,储层质量由Ⅰ类~Ⅳ类依次变差(表2)。

表2 W油田中块涠三段不同类型流动单元参数分布Table 2 Parameters of different flow units in W oilfield,Weixinan Sag

Ⅰ类:以中孔、中—高渗为主,FZI普遍大于0.38。该类流动单元岩心上一般处于单一沉积韵律的中下部、底部,即水道沉积主体区,泥质含量低,分选好,粒度较粗,以中砂岩、细砂岩为主,局部可见砂砾岩。合采过程中注入水会优先沿该类储层渗流成为水驱优势通道,影响邻层水驱效果。

Ⅱ类:以中孔、中—低渗为主,FZI介于0.24~0.41。该类流动单元岩心上分布位置与Ⅰ类类似,但其粒度偏细,以细砂岩为主,部分单一水道底部的冲刷面处也发育该类储层。该类储层注入水在其中的渗流阻力也不大,开发效果良好。

Ⅲ类:以中—低孔、低渗为主,FZI在0.16~0.26。该类流动单元粒度细,以细砂岩、粉细砂岩为主,分布广泛,在单一水道中一般处于Ⅰ、Ⅱ类流动单元的中上部,平面上一般位于主体水道的前端,为较容易被成岩压实作用改造的一类储集层类型。注水开发效果一般。

Ⅳ类:以低孔、低渗储层为主,FZI普遍小于0.19。该类流动单元粒度细,一般发育于泥质含量较高的岩相中,测井解释该类储层以低渗油层及干层为主,在单一水道顶部、分流间湾以及远砂坝微相中普遍发育。由于其储层质量极差,合采合注过层中,油水很难在其中渗流,导致油层注水不受效、采出程度低,开发效果差。

单井判别结果表明,研究区主要发育Ⅱ、Ⅲ类流动单元,Ⅰ类次之,Ⅳ类流动单元占比较小。

4 流动单元分布

油田中块涠三段南北界均发育封堵性断层,断块内部又发育多个次一级断层,把中块分割为多个小断块,封堵性断层构成了不同断块间流体渗流的屏障,导致平面上形成了多个不同的流动单元系统。同一断块内部渗流屏障以泥岩为主(局部发育的低序级断层也可不同程度的阻隔流体渗流),包括垂向上砂体间的泥岩隔夹层以及平面上的分流间湾、废弃河道等非渗透层。本次在复合砂体构型的基础上,运用优势砂体概念[21],综合井钻遇流动单元类型及厚度比例、复合砂体分布及叠置关系、成岩作用及对储层改造,重点描述了复合砂体周缘的泥岩屏障、内部泥质隔夹层所限定的渗流单元的分布及其侧向叠置处不同类型流动单元的拼接组合关系。以下从剖面及平面上分别阐述流动单元的分布规律。

4.1 流动单元剖面分布

复合砂体顶底均由稳定分布的泥岩屏障分隔,砂体内部的泥岩屏障多为分布不稳定的泥岩夹层。对比剖面上流动单元呈现如下分布特点(图5):

图5 A4—A18井基于复合砂体构型的流动单元剖面分布图Fig.5 Flow units profile in compound sand⁃body architecture of well A4⁃A18

(1)复合水道内部一般发育两种以上流动单元,流动单元类型越多反映储层垂向非均质性越强。

(2)在发育多种类型流动单元的复合水道内部,流动单元呈切叠式连续分布,反映复合砂体垂向上由多期单砂体叠置而成;储层质量较好的Ⅰ、Ⅱ类流动单元一般分布在单砂体下部,而水道的顶部及部分水道的底部则主要发育质量相对较差的Ⅲ、Ⅳ类流动单元。

(3)复合水道侧翼由于远离沉积中心,水动力减弱,储层质量变差,由水道中心向水道侧翼不同类型流动单元依次呈侧叠式连续分布,复合砂体及其所限定的流动单元厚度均相应减小,以Ⅲ、Ⅳ类流动单元为主。

(4)侧向叠置的复合砂体叠置处,不同类型流动单元之间呈侧叠式和孤立式分布,储层连通程度与叠置处流动单元类型有关,叠置处储层质量越好,复合砂体间连通越好,反之则越差。

(5)流动单元分布受压实作用影响较大,埋深较浅的储层Ⅰ、Ⅱ类流动单元占比较大,随埋深增加Ⅲ、Ⅳ类流动单元增加。

4.2 流动单元平面分布

流动单元的平面分布是储层平面非均质性的直观表现,平面上流动单元分布主要表现为(图3b):1)复合水道轴部一般为沉积中心,水动力较强,分选好,泥质含量低,储层质量好,以Ⅰ、Ⅱ类流动单元为主,向水道侧翼,储层质量逐渐变差。侧向切割叠置的复合水道,多数由Ⅲ、Ⅳ类流动单元侧向拼接,影响了储层的平面连通性。2)Ⅰ、Ⅱ类流动单元平面上呈带状或舌状,Ⅲ、Ⅳ类流动单元以带状为主,分流间湾主要发育非储层,流动单元类型越多,储层平面非均质性越强。3)后期断层活动导致两侧地层埋深不同,随埋深增加,成岩作用增强,储层质量相应变差,流动单元分布表现为明显的成岩作用改造特点,同一复合水道断层两侧流动单元类型亦不同。

5 流动单元对剩余油的影响

储层内部剩余油分布主要受流体渗流差异的控制,不同类型流动单元其内部流体渗流难易程度不同。因此,对于注水开发的非均质性油藏,储层内部油水运动、剩余油分布异常复杂,除此之外,剩余油分布还与构造特征、注采井网控制程度及开发层系划分紧密相关。基于复合砂体构型的流动单元研究,综合上述因素系统剖析了开发过程中油藏流体渗流特征,归纳总结了油藏水淹规律及剩余油分布模式。

5.1 水淹特征分析

油田调整阶段在井网密度较小、构造较高部位实施的调整井钻遇水淹层的水淹特征显示(图6):各类流动单元均不同程度水淹,且以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类流动单元为主,Ⅳ类流动单元水淹程度低;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类流动单元均钻遇强水淹及中水淹层,其中强水淹层Ⅰ、Ⅱ类流动单元占比较大,中水淹层以Ⅰ、Ⅲ类流动单元为主;弱水淹及未水淹层以Ⅲ类流动单元为主,部分井区部分油组的Ⅰ、Ⅱ类流动单元也钻遇弱水淹和未水淹层。究其原因,认为有以下几点:

图6 调整井钻遇水淹油组的水淹特征统计直方图Fig.6 Water⁃flooded zones in adjustment wells

(1)储层质量优劣控制了水淹程度高低:Ⅰ类流动单元储层质量最优,开采初期产能高,见水后易形成水窜,水淹程度高,剩余油饱和度较低。Ⅱ类流动单元比Ⅰ类略差,合采合注情况下,其渗流能力及水驱程度均不及Ⅰ类流动单元。Ⅲ类流动单元储层质量较差,渗流阻力较大,注入水推进速度慢,水淹程度较低。Ⅳ类流动单元储层质量最差,以低渗为主,干层占比大,合采合注情况下,注入端基本不吸水,产出端产出极低或无产出,储量动用难度极大。

(2)储层非均质性导致水淹特征复杂化:研究区井网密度小,注采井布署在不同复合砂体上的情况常见,复合砂体横向连续性、叠置关系及物性一定程度上复杂化了水淹特征。油田调整实践表明:砂体之间被分流间湾分隔的井网不完善区采出程度低,调整效果好。复合砂体侧向叠置的井区,由于水道侧翼的叠置区隔夹层较发育,且物性变差,影响了储层的连通性,延缓了注入水或边水推进的速度,造成部分优质储层水淹程度不高,如B36井区W3-3油组顶部的Ⅰ类流动单元储量未动用。

(3)分层开发提高了差储层储量动用率:初期采用合注合采,受层间的非均质性影响,差储层储量动用程度低,为提高水驱开发效果,采用了细分层系开发的策略,将储层质量相差不大的油层组作为一套层系开发,提高了差储层的动用率。图6中Ⅲ类流动单元的中—强水淹层多归因于此。

(4)高部位水驱前沿未波及区水淹程度低:采油井向构造高部位断层一侧距离低部位注水井较远,注入水难以有效波及,加之重力分异影响,导致储量动用率低,如图6中Ⅰ、Ⅱ类流动单元中的弱水淹和未水淹层等。

5.2 剩余油分布模式

影响剩余油分布的因素有很多[26-27],这里重点讨论基于复合砂体构型的流动单元控制下的剩余油分布模式(表3):

表3 W油田中块涠三段剩余油分布模式Table 3 Remaining oil pattern in W oilfield

(1)差异驱替控油模式:水驱开发过程中,注入水在平面和垂向上均沿渗流阻力最小方向波及,储层质量越好,水驱程度越高,相应的剩余油饱和度越低。储层垂向非均质性导致注采剖面呈现差异驱替现象,非均质性越强,差异驱替越明显。剩余油分布剖面上呈“三明治式”,平面预测难度大,分布极为复杂,剩余油分布模式为流动单元主控的“差异驱替控油模式”。高含水期Ⅲ类流动单元剩余油饱和度相对较高,是挖潜重点,Ⅳ类流动单元含油饱和度低,储层质量差,潜力有限。

(2)复合遮挡控油模式:复合砂体侧向叠置区单期水道顶部细粒沉积、泥岩夹层等低渗、非渗透层明显增多,垂向非均质性增强,且砂体厚度、储层物性均不及水道沉积中心,砂体间切割叠置导致储层结构异常复杂。在该位置注入水更易沿侧向叠置连通的高渗层“水窜”,相对低渗层剩余油富集。剩余油剖面描述难度大,平面上沿复合水道侧翼一般呈“条带式”分布,剩余油分布模式为流动单元和隔夹层共同控制的“复合遮挡控油模式”。该位置除“水窜”通道水淹程度较高外,其余储层储量动用率低,具有一定挖潜潜力。

(3)断储联合控油模式:研究区采用低部位注水、高部位采油的布井方式,受构造位置及断层双重影响,采油井向断层一侧为水驱未波及区,且采油井动用范围与储层质量有关,储层质量越差,动用范围越小,沿断层一侧剩余油富集。剩余油分布剖面上呈“屋檐式”,平面沿断层呈“港湾式”分布,剩余油分布模式为流动单元和断层共同控制的“断储联合控油模式”。即便是Ⅰ、Ⅱ类流动单元到了开发中后期仍会沿断层富集剩余油,该类型剩余油是目前南海西部老油田最优质的挖潜对象之一。

6 结论

(1)总结了适用于陆相稀井网复合构型表征方法,强调井、地震、生产动态、地质知识库等反映储层砂体分布、叠置关系及发育规模的资料的综合运用,指导了涠西南凹陷W油田复合砂体的精细解剖,奠定了流动单元研究的基础。

(2)基于参数优选,利用聚类分析方法把储层划分为4类流动单元,其中以Ⅱ、Ⅲ类流动单元为主。阐述了各类流动单元的特征及开发效果,并在复合砂体内部刻画了流动单元的分布,总结了流动单元的分布规律。

(3)深入分析了复合砂体构型、流动单元、断层等因素对水淹层的水淹特征及剩余油影响,总结出了受流动单元主控的“差异驱替控油模式”、受流动单元与隔夹层共同控制的“复合遮挡控油模式”和受流动单元与断层共同控制的“断储联合控油模式”3种主要剩余油分布模式。