从2021年高考作文试题看历史教育价值

【名师简介】戴世锋,高级教师,华南师范大学基础教育访问学者,华南师范大学王继平教师教育专家工作室成员,华南师范大学硕士生导师,华南师范大学本科师范生兼职导师,广州市黄埔区教育研究院客座教授,广州市骨干教师实践导师,广州市名教师工作室主持人,广东省教育研究院首届特约教研员,广州市教育评估专家,广州市番禺区人民政府督学;全国优秀班主任,华南师范大学砺儒实习工作坊优秀副坊主,广州市优秀班主任,羊城最美教师,广州市名教师,番禺区名教师,番禺区高层次人才,禺山金才奖获得者,番禺区产业急需紧缺人才,2017年度国家“万人计划”教学名师候选人。代表专著《社会转型与历史教学》。

[摘 要]高考评价体系主要包括“一核”“四层”“四翼”,各学科的高考命题必须指向“立德树人”的根本目标。历史课程是人文社会科学中的一门基础课程,对学生的全面发展和终身发展有着重要的意义。文章尝试结合2021年全国各地高考作文试题,分析历史教育价值。

[关键词]高考评价;高考作文;历史学科;课程价值

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2021)25-0001-04

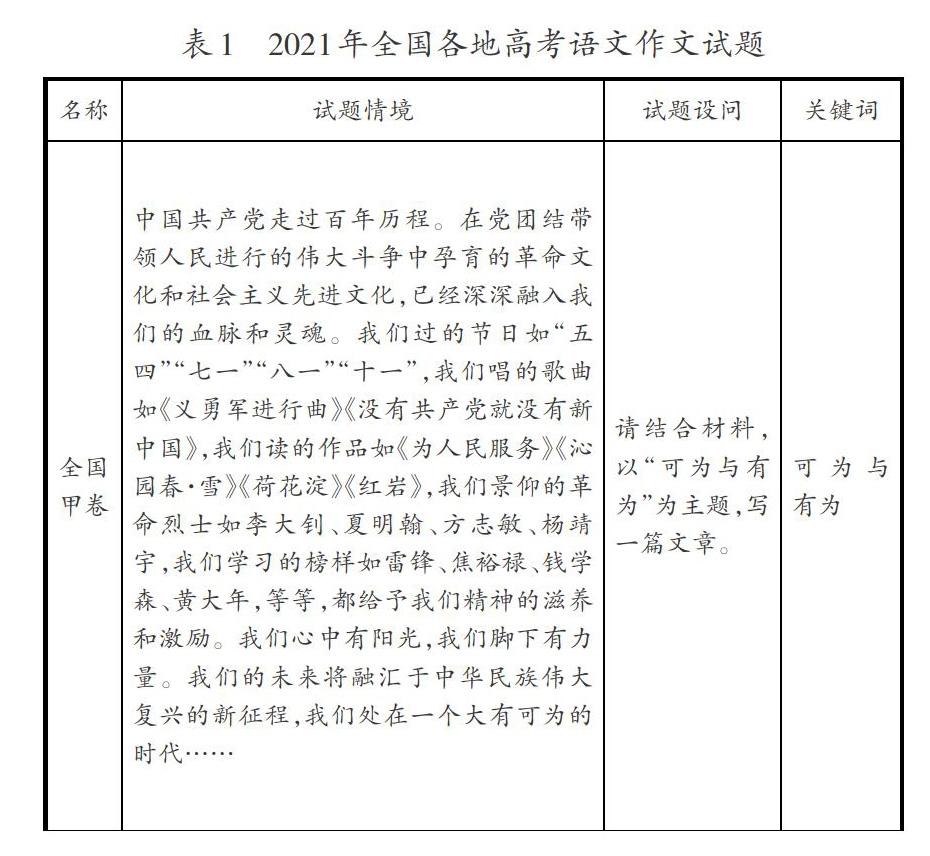

“历史课程是人文社会科学中的一门基础课程,对学生的全面发展和终身发展有着重要的意义。”学生通过历史课程学习“进一步拓宽历史视野,发展历史思维,提高历史学科核心素养,能够从历史发展的角度理解并认同社会主义核心价值观和中华优秀传统文化”。2019年,教育部考试中心研制发布的《中国高考评价体系》和《中国高考评价体系说明》指出,高考评价体系主要由“一核”“四层”“四翼”三个部分内容组成,其中“一核”为核心功能,即“立德树人、服务选才、引导教学”。纵观2021年全国各地高考作文试题(见表1),都很好地体现了素质教育中高考的核心功能,回答了“为什么考”的问题,笔者尝试据此,从跨学科的视角谈谈历史教育价值。

从上表不难看出,“时代”与“个人”成为2021年高考作文试题的高频词。命题者以“立德树人”为目标,引导考生理性思考“可为与有为”,正确处理“强与弱”“得与失”的辩证关系,从而在铭记历史中,寻找到前行的力量。

一、坚持方向引领,培养时代新人

1.理解唯物史观

唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论。历史唯物主义主要包括历史观、价值观和人生觀。其中,唯物主义历史观强调,社会存在决定社会意识,社会基本矛盾运动决定社会历史发展总趋势,人民群众是历史的创造者(如例1)。从社会形态看,人类社会总是从低级向高级发展的,与此同时,不同的文明总是在不断地碰撞与交流。因此,学生需要在历史学习中认识到,人们在历史发展过程中形成认同感、归属感的同时,也保留了个体差异。

例1(2011·新课标全国卷)甲午战争后的“公车上书”与巴黎和会时的五四运动都是爱国救亡运动,但两者的规模与影响差别甚大,其主要原因在于( )

A.民族觉醒程度与群众基础不同

B.外交失利导致的损害程度不同

C.大众传媒发展水平与方式不同

D.列强攫取中国利权的手段不同

【解析】杰出人物的历史作用是以人民群众为基础的,任何一个历史英雄人物的产生都是时代造就的,是时代的必然,也就是我们常说的“时势造英雄”。正如北京高考作文题所论及的“论生逢其时”。“公车上书”和五四运动都是近代先进的中国人面对民族危机,开展救亡图存的重大历史事件。通过分析材料并结合所学知识可知,“公车上书”被认为是维新派登上历史舞台的标志,然而当时的群众基础比较薄弱;五四运动作为中国近代史上一次彻底的反帝反封建革命运动,波及全国二十多个省,一百多个城市,主要是因为其启发了广大人民的觉悟,增强了中国人民的民族意识。由此可知,正确答案为A项。

2.凸显高考育人功能

高考作为连接中学教育与大学教育的关键环节,必须坚持正确的方向引领。历史教育的价值,不在于历史知识浅层次的记忆,而在于分析历史事件背后的价值。中学历史教师需要在日常历史教学中,积极运用史学研究的前沿成果。中国高考评价体系强调,高考试题要积极引导学生培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。全国甲卷作文试题中的材料“中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂”与上述宗旨高度吻合,充分彰显了高考的育人功能。

从1921年到2021年,中国共产党历经百年风霜,从无到有,从弱到强,从幼稚到成熟,从困难到辉煌。“在科学真理和崇高理想的指引下,中国大地发生历史巨变,我们无比坚定,社会主义没有辜负中国!在中国共产党领导人民的顽强奋斗中,信仰的光芒熠熠闪烁,伟大的事业青春盎然,我们无比自豪,中国没有辜负社会主义!”

3.树立正确的人生观

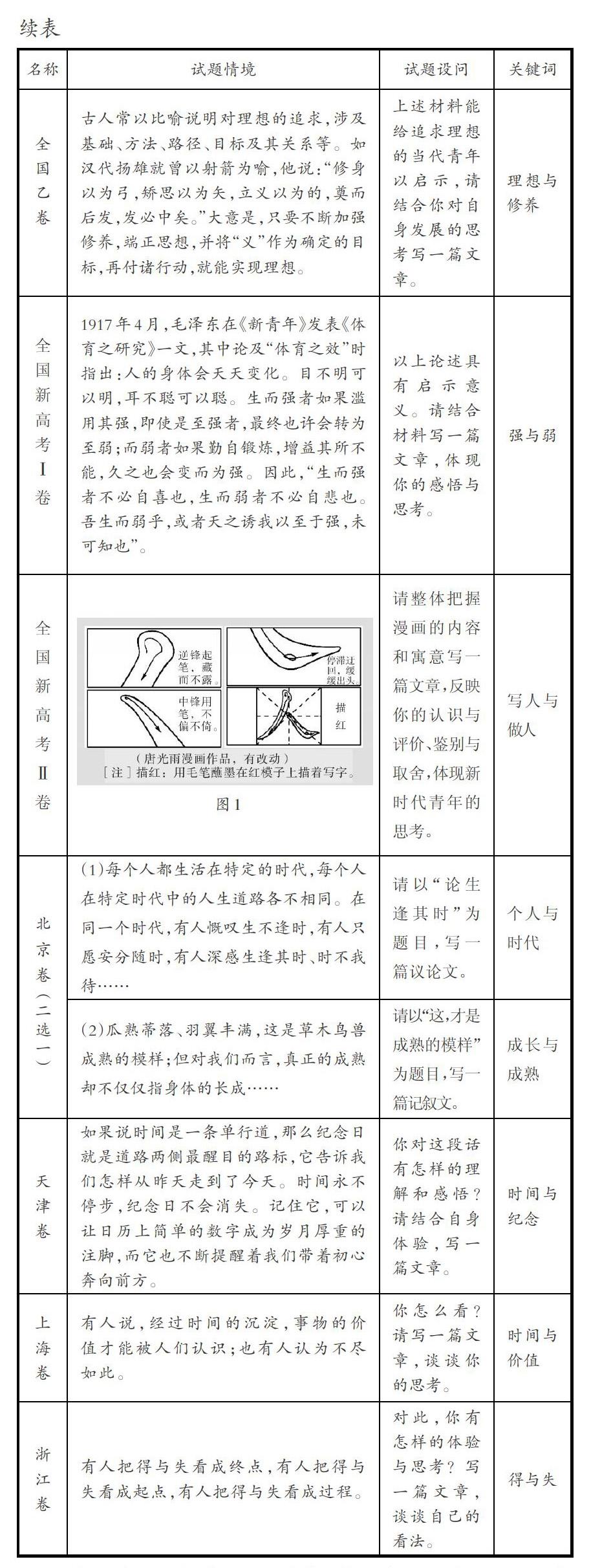

全国新高考Ⅰ卷作文试题涉及“强与弱”,体现了“强”“弱”的辩证关系;全国新高考Ⅱ卷作文试题谈及“写人与做人”,从“逆锋起笔,藏而不露”,到“中锋用笔,不偏不倚”,再到“停滞迂回,缓缓出头”,在书法描红的过程中,孕育着做人的道理;浙江高考卷作文题论及“得与失”,“得与失”究竟是“终点”“起点”还是“过程”,马克思主义哲学认为,矛盾存在于一切事物中,并贯穿于每一事物发展过程的始终。英国历史学家柯林武德在谈及历史学的作用时写道,历史学是“为了”人类的自我认识。大家都认为对于人类至关重要的就是,他应该认识自己:这里,认识自己意味着不仅仅是认识个人的特点,他与其他人的区别所在,而且也要认识他之作为人的本性。

中国历史学家也常常从国家层面论及“得与失”。例如,钱穆在《中国历代政治得失》中从政治制度的“得与失”着手,叙述汉、唐、宋、明、清五代的政府组织、百官职权、考试监察、财经赋税、兵役义务等政治制度因革演变,指陈利害得失。吴晓波在《历代经济变革得失》中从经济变革的“得与失”着手,比照中国历史上十余次重大经济变法,分析得失,总括中国式改革的历史脉络,剖析隐藏在历代经济变革中的内在逻辑与规律。

二、科学定位时空,把握历史大势

1.历史时间与回忆空间

全国甲卷中的“节日”“歌曲”“革命烈士”“学习榜样”,上海卷中的“时间的沉淀”和天津卷中的“纪念日”,这些都与历史时间、回忆空间紧密关联(见例2)。命题者均给予考生较大的想象空间,大到“家国情怀”“历史与现实”,小到“个人际遇”等。法国历史学家费尔南·布罗代尔认为,对于历史学家来说,万物都有时间上的开端和终结。这种时间是数学上的、神圣的时间,是易于模拟的观念,是外在于人的(正如经济学家所说的“外来的”)时间。它推动人们,强迫人们,把他们个人的时间涂抹上同样的色彩。它的确是这个世界上专横的时间。德国历史学家阿莱达·阿斯曼谈及“文化记忆”与“回忆空间”时,认为“纪念的世俗化”包括记忆艺术与死者纪念、声望和历史,媒介包括回忆的隐喻、文字、图像、身体和地点。

例2(2016·天津卷)司马迁说:“居今之世,志古之道,所以自镜也,未必尽同。”下列选项中,与司马迁观点相符的是( )

A.歷史可以重演,应当以史为鉴

B.历史不会重演,不能以史为鉴

C.一切历史都是当代史,无须学习古人

D.历史事实情同而势异,不能照搬历史经验

【解析】材料出自司马迁的《史记·高祖功臣侯者年表》,可译为:生活在现代的人,应该记住以前的道理,并以此为鉴,但不是要一定与古人一样。即借鉴历史,但不盲从古人。故D项正确。

2.时代精神与榜样力量

精神所在,就是血脉所在、力量所在。习近平总书记强调,中华民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄辈出的民族,和平年代同样需要英雄情怀。他还指出,心有榜样,就是要学习英雄人物、先进人物、美好事物,在学习中养成好的思想品德追求。时代精神与榜样力量密不可分,时代召唤对英雄的深度书写(如例3)。

例3(2021年广州市番禺区初三历史一模卷)每个时代都需要英雄榜样的精神力量,时代召唤对英雄的深度书写。阅读材料,回答问题:

材料一 “林则徐星”在宇宙辉耀,林则徐像在英国伦敦供人仰瞻,林则徐铜像矗立在美国纽约,意味着什么呢?这就是向世人宣告:林则徐精神,不仅影响中国,而且影响全世界;林则徐不仅是中国的民族英雄,而且是世界性的历史伟人。

——摘自啸马《略谈林则徐的“世界性”》

材料二 名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华。太行浩气传千古,留得清漳吐血花。

——摘自朱德《吊左权》(1942年)

材料三 抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果,充分展现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势,充分展现了中国人民和中华民族的伟大力量,……极大增强了全党全国各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力,必将激励我们在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进。

——摘自习近平在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话(2020年9月8日)

(1)根据材料一并结合所学知识,用史实简要说明“林则徐不仅是中国的民族英雄,而且是世界性的历史伟人”。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“愿拼热血卫吾华”的时代背景。概括中国共产党是如何发挥中流砥柱的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈如何增强中华民族的凝聚力和向心力。

【解析】试题从唯物史观出发,结合鸦片战争、抗日战争、抗疫斗争等重大历史事件,分析各个历史时期涌现出来的英雄人物及其彰显的时代精神。在中华民族的发展历程中,诞生了伟大的中华民族精神,这也为中国发展和人类文明进步提供了强大的精神力量。国家图书馆编写的《大国精神》(2017年版)中的论述对此题的分析具有参考价值,该书从大国智慧、大国价值、大国精神三个方面,梳理了中华优秀传统文化蕴涵的核心思

、道德规范,有助于读者形成中华民族精神。

总之,高考是衔接中学教育和大学教育的重要桥梁,是高校人才选拔培养的核心环节。学习历史是为了更好走向未来,2021年各地高考作文试题充分贯彻了“立德树人、服务选才、引导教学”的宗旨,倘若考生能善于运用历史知识,辅以历史视野、历史思维,就能与命题者达成某种程度上的“默契”,这便体现了将历史、理论和实践三个逻辑统一,真正做到“学史明理”。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育历史课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[3] 教育部考试中心.中国高考评价体系[S].北京:人民教育出版社,2019.

[4] 宣言.中国没有辜负社会主义[N].人民日报,2021-06-08(1).

[5] 柯林武德.历史的观念[M].北京:北京大学出版社,2010.

[6] 布罗代尔.论历史[M].北京:北京大学出版社,2008.

[7] 阿斯曼.回忆空间:文化记忆的形式和变迁[M].北京:北京大学出版社,2008.

[8] 习近平.论中国共产党历史[M].北京:中央文献出版社,2021.

(责任编辑 袁 妮)