支持与选择:央地产能政策的行动逻辑与空间适用

江三良 赵梦婵

摘要:产能过剩扭曲了资源配置,而中央和地方的产业政策具有两种不同的引导资源配置的逻辑。本文以中国2008—2018年制造业上市公司为研究样本,以治理产能过剩为目标、比较优势为索引,探讨了中央和地方产业政策的协调机制。研究结果表明:地方独立制定的产业政策与追随中央制定的产业政策均可以提升企业产能利用率,但是前者的边际作用更大且顺应了比较优势。在央地两级产业政策的空间适用性方面,两种产业政策组合在不同地区分组、政府压力分组和市场化分组中,实现了不同的治理效果。地方政府压力越小、市场化程度越高,治理产能过剩的央地产业政策将更加协调,更能遵循比较优势路径。

关键词:产业政策;比较优势;产能过剩;资源配置;地方政府

文献标识码:A

文章编号:100228482021(05)005912

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

一、引言

2008年后,受美国金融危机的影响,中国外部需求放缓,国内一些行业的产能过剩问题甚嚣尘上,表现为产品价格下跌、企业收益滑坡、开工率不足,等等。2020年,在全球疫情叠加冲击下,我国众多行业的供需关系因为库存的激增而呈现出恶化趋势,产能过剩的长期存在增加了宏观经济的不确定性,产能过剩问题亟需解决。产业政策作为宏观经济和微观经济的衔接点,其具有一整套的资源配置逻辑,辅助克服市场制度短板、纠正产能过剩。比较优势的发挥可被视为产业政策与产能过剩化解之间的桥梁:产能过剩表现为将潜力要素锁定在低效率产能中,阻碍了要素自由合理流动,抑制了地区比较优势的发挥。在此路径传导逻辑下逆向求解,作为政府干预抓手的产业政策应当是充分发挥各地区比较优势,将低效率使用的要素从配置过剩的产业中解放出来,激发市场活力,引导要素自由流向更高效的地方,最终化解产能过剩。

但是,我国不同层级行政单位中存在比较优势的信息偏差,上级行政单位可能对下级行政单位的比较优势与产能过剩治理缺乏精准解读。自1994年分税制改革后,中央和地方的权力得到更加明确的划分,形成了新的委托代理关系。中央和地方之间的关系被不断地动态调整,在此基础上形成了中央和地方两套经济发展规则。理想意义上,中央根据宏观经济预测来制定五年规划以形成全局性的产业政策,地方根据本地的比较优势来制定符合省情、市情的五年规划以形成地方性的产业政策。但是,中国地缘广阔,阶梯化发展特征显著,中央产业政策对地方比较优势存在信息偏差,其作用力度与效力不能差异化地分配至各个地方,割裂了产业政策制定与执行之间的关系,难以准确评估产业政策效果。不基于本地比较优势的不同层级的产业政策的落地,可能将带来资源的错配与结构的紊乱,不利于产能过剩问题的纾解。中央对地方的比较优势信息偏差难以避免,为实现治理产能过剩效果最大化,则需在正视比较优势的路径中,使中央与地方产业政策尽可能协调。因此,在我国经济内循环背景下,探寻央地两级产业政策的行动逻辑及其行动背后的经济规律,可为优化地区之间资源配置与地区产业布局提供新的思路,为我国地区阶梯化升级提供新的政策视角。

前人已就产业政策的有效性与产能过剩的治理进行了大量研讨,但是关于不同层级产业政策的协调治理效果评估并不多见,且有关产业政策的规律遵循的量化分析较少。目前我国各种形式、不同行政级别的产业政策层出不穷,鉴于此,本文以中国2008—2018年制造业上市公司为研究样本,做出如下可能的边际贡献:第一,以治理产能过剩为目标,探讨产业政策的层级效力与空间尺度性,将产业政策划分为“地方支持—中央未支持”和“地方支持—中央支持”,分析了央地两级重叠与差异化的产业政策的产能过剩治理逻辑。第二,以遵循经济规律为索引,在可视化比较优势发挥路径基础之上,探寻央地产业政策之间的协调机制。第三,以地区特征为抓手,从地理位置、政府压力、市场化程度3个维度透视了央地产能政策的空间适用性。

二、理论分析与假说的提出

(一)基础性理论假说

产能过剩形成的原因复杂多样,原因可能藏匿于企业自身[1],也可能内生于整个宏观环境[2]。中国特殊国情下的产能过剩,主要可以分为结构性产能过剩和体制性产能过剩,前者是企业“窖藏”的产能,后者主要是由市场化进程滞后引起[3]。西方的产能过剩通常是市场竞争的结果,化解产能过剩自然需要市场机制去解决[4],而中国产能过剩的产生具有体制性原因,单靠市场力量难以短时间内消除[5]。市场机制的不完善,决定了需要产业政策来发挥作用[6],有效率的产业政策仍然是我国不完善的市场体制的重要纠偏工具。21世纪以来,中国的产业政策以促进产业结构调整升级和抑制部分产业产能过剩为目标[7]。产能过剩是市场失灵的一种表现,市场机制的缺陷呼吁产业政策来施以“援助之手”,产业政策是富有效率的“政治生产力”[8]。首先,产业政策修正资源流向。中国市场化程度不高主要体现在市场信号失真和信息不对称[9],以至于投资者难以根据市场信号对投资行为进行研判,Bulow等[10]认为信息不对称带来了产能過剩问题。由于市场逐利性特征,资本易涌向利润率高的成熟期企业,而对利润率较低的成长期企业却较少问津,因此需要一个有力的主体来引导其中的资源走向。而政府对于国内外需求比个别企业和金融机构更具有信息优势[11],在此基础上制定产业政策,可以通过修正市场信号的方式来引导资源在成长期和成熟期企业之间的合理配置,减少市场信息摩擦,避免资源大量涌入成熟期企业而带来产能过剩。其次,产业政策承担企业外部成本。我国目前产能过剩主要体现为低端产品和技术的产能过剩,高端产能不足[12]。许多产业过剩产能的化解都需要借助内部结构升级,企业则需要重新协调升级成本与回报问题,而升级离不开一定的环境沃土。政府做出经济发展预测后制定产业政策,通过基础设施建设、重大科学创新攻关计划、财政补贴和扶持等为企业承担经营风险[13]。升级产能的成本由政府来部分承担,可一定程度强化企业的“去产能”动机。

基于上述分析,本文提出假设1:产业政策可以提高企业产能利用率,化解产能过剩难题。

(二)扩展性理论假说

产业政策治理产能过剩的成效取决于两方面的因素:一是政府对经济规律的解读,以及对经济规律的践行方式。政府的产业转型目标内生于本地比较优势的自然演化,不论是对行业发展前景共同认知引发的投资“潮涌”现象[14],还是增长竞争带来的产业结构雷同[15],都是不顾当地经济发展规律的非理性行为,发展规律当以当地的发展禀赋和比较优势为基础。二是政府对治理产能过剩的执行动机。为了治理产能过剩,需要中央和地方的共同努力,但是中央和地方在实施过程中常常出现博弈行为。王贤彬等[16]认为地方政府是产业政策实施的主体,此情形容易使得政府实施效应和产业政策本身的作用效应相糅合,进而政府效用而非政策效用更能影响产能过剩治理效果。地方和中央在实施鼓励性产业政策时是激励相容的,在实施限制或淘汰型产业政策时是激励不相容的,对于中央鼓励的产业,地方会坚决执行,甚至不惜扭曲资源配置;对于中央限制或淘汰的产业,地方会设置各种退出壁垒[9]。中央政府的产业政策导向体现了国家的产业结构同构演化方向,地方跟随中央制定产业政策虽然可以加快全国性的产业结构调整与升级,但是会使得地方不顾自身条件而将大量的精力用来迎合中央[17]。中央与地方产业政策出台的时机、动机在我国市场化改革深水区极易出现摩擦与协调滞后的局面,需要厘清中央政策与地方政策的作用规律并进一步求解。

对于产能过剩问题的治理,地方政府独立制定的产业政策具有显性优势。首先,各个地区有着不同的产能过剩成因,是产业转型落后,还是优惠政策落地过多,亦或是惩戒性措施力度不足等原因,地方政府对本地过剩产能有着本地视角的解读,独立制定的产业政策更易因病施治、因地制宜。此外,是存在真的产能过剩还是以产品过剩、产能闲置为表现的“伪产能过剩”,均依赖于地方政府基于产业升级规划的判断。其次,地方政府对地方资源和政策法规有较强的控制力,避免了传统的“一刀切”式产能过剩治理的弊端,在干预过程中会根据具体环境、具体企业而采取灵活干预手段[18]。在产业政策指引下,在产业构成与比较优势基础上,可通过土地审批配置、环境监督、援助转产、支持撤并等方式来壮大优势产业和淘汰落后产能。

但是,考虑到中央和地方不同层级产业政策效力时,产能过剩的化解就略显复杂。产业政策的实施效果不仅取决于两级政府对经济发展形势的科学判断,而且还受产业政策之间协调程度的影响。地方产业政策有多个实施主体,故协调问题常出现在地方端,不同层级产业政策、同一层级不同主体的产业政策协调失灵,都将会影响产业政策治理产能过剩的效果。本文对于协调失灵主要考察的是不同层级产业政策的协调失灵,即地方盲目追随中央产业政策带来的失灵。

官员晋升激励下的地方追随行为会削弱产业政策“去产能”效果。地方产业政策的实施嵌入了地方官员的主观能动性,政策实施效果不仅依赖于良好的市场环境,还依赖于地方官员对经济规律的解读以及与自身行为的结合。自分税制改革以来,中央与地方政府之间形成了新的委托代理关系,地方财政收入吃紧,税基、税源有限情况下,地方便有十足的動力来引导资源在本土落地。地方引导行为的载体即为产业政策,不同行政级别政府制定的产业政策有差异也有重叠,中央制定产业政策具有审时度势的特征且鲜少受到外界因素干扰,而地方制定产业政策时则易受到地方官员意志的影响,地方官员的晋升机会掌握在上级手中,在官员政绩考核函数中,为博得上级赏识,下级官员有极强的动力来追随上级官员的经济决策[19],地方政府复制模仿来的产业政策不仅仅包含经济思维,还包含了政治思维。地方官员对上级传递的支持性产业信息具有足够热情去实践,一是为在下一轮的政绩考核中有显眼的业绩来获得上级的识别,二是为发展支持性产业政策后可获得中央层面更多的资源倾斜[20]。地方可能低价甚至零地价供地来吸引中央支持的产业落地,并搭载附送当地的一些自然资源[21],大肆投入而执着于创建大企业来获得规模经济,而不问当地的科研基础、产业基础与新产业的契合程度,企业沉没成本高但是经营效率并不一定高,低效率、过剩的产能久治不愈。

区域分工缺位下的地方追随行为也会削弱产业政策“去产能”效果。大范围的“复制粘贴”性质的产业政策导致地区之间的产业极为相似,各个地区都在发展朝阳产业,即使朝阳产业产能效率高,但是遍地发展后也会存在产能过剩危机。Pomeroy[22]对东南亚渔场产能过剩问题提出解决方案,认为化解过剩产能的办法主要依靠政府之间的协调和一体化安排。陆铭等[23]认为,落后地区在当前分工收益中份额较少,致使地方政府在增长激励下,在短期内发展一些并无比较优势的产业,以期提高今后在分工收益谈判中的地位。孙军等[24]指出,中国全社会契约制度和观念的缺失,加上各地区的政绩竞争,导致了各地区之间产业结构的雷同。虽然区域一体化改革逐渐深化,但是地方政府横向竞争下的市场分割仍有存在,地方对中央产业政策争相“复制”,而较少关注“复制”来的产业政策是否符合比较优势,争相“复制”行为致使地方政府之间协调缺位,易致过剩产能难以流转消化。地方产业的投产,常常依赖于中央对宏观经济的判断与解读。中央的产业政策虽然之于全国层面具有一定的前瞻性,但是中国各个地区的禀赋优势差异较大,产业政策的下发不一定适应每个地区的比较优势,且区域协调缺位背景下,盲目追随可能进一步导致产业政策作用发生扭曲。

基于上述分析,本文提出假设2:地方追随中央制定的产业政策效果不及独立制定的产业政策,且后者是遵循比较优势的占优策略。

三、模型构建与指标选取

(一)样本选择与数据来源

现有关于产能过剩的研究中,样本选择范围主要分为两类:一类是采用行业层面的面板数据,但是此种数据选择样本量较少,难以全面考虑至微观企业的决策动机;另一类是采用工业企业数据库的数据样本,但是目前工业企业数据库仅公开至2013年,数据时效性欠佳。综上考虑,本文采用2008—2018年沪深A股制造业上市公司数据作为研究样本,既充分考虑每个企业的行为,也充分保证了一定的时效性。在进行数据分析前,本文做了以下处理:(1)剔除了数据缺失较为严重的样本;(2)剔除了ST、ST上市公司的样本;(3)为了排除异常值的影响,对所有连续变量在1%和99%分位数上进行winsorize缩尾处理。处理后得到一个共计19705个观测值的非平衡面板。本文数据来源于Wind数据库和CSMAR数据库。

(二)模型设计

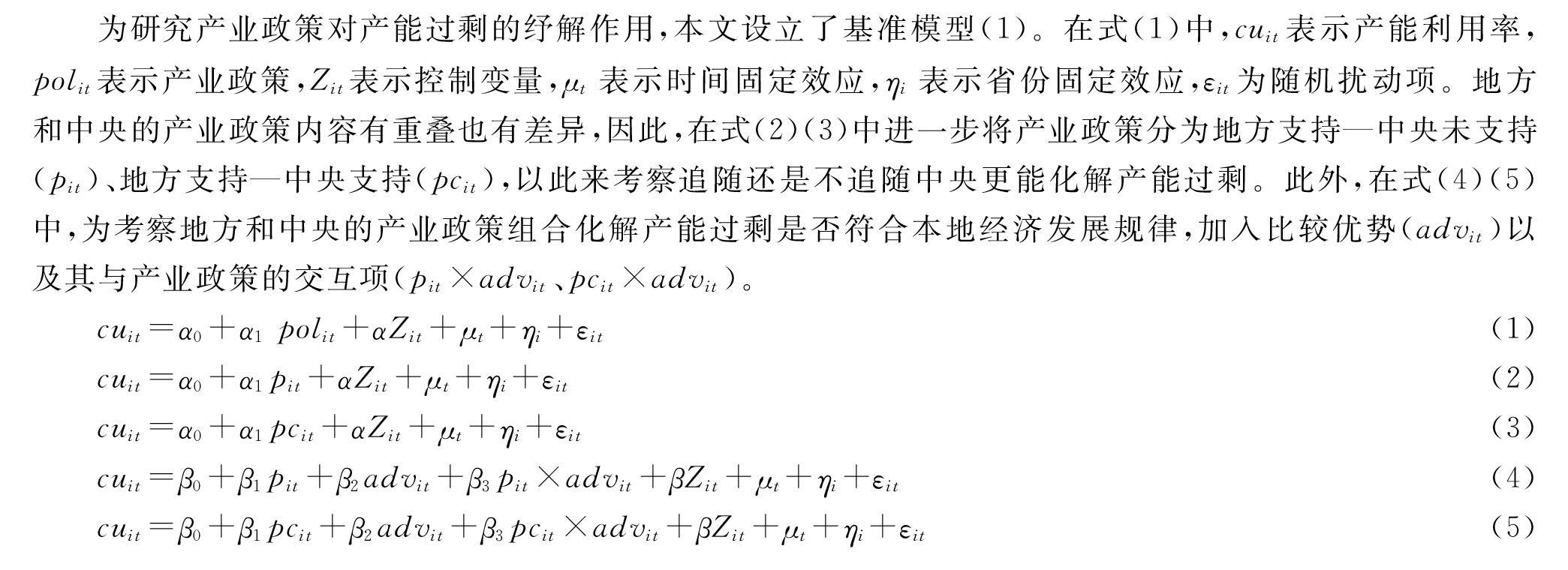

为研究产业政策对产能过剩的纾解作用,本文设立了基准模型(1)。在式(1)中,cuit表示产能利用率,polit表示产业政策,Zit表示控制变量,μt表示时间固定效应,ηi表示省份固定效应,εit为随机扰动项。地方和中央的产业政策内容有重叠也有差异,因此,在式(2)(3)中进一步将产业政策分为地方支持—中央未支持(pit)、地方支持—中央支持(pcit),以此来考察追随还是不追随中央更能化解产能过剩。此外,在式(4)(5)中,为考察地方和中央的产业政策组合化解产能过剩是否符合本地经济发展规律,加入比较优势(advit)以及其与产业政策的交互项(pit×advit、pcit×advit)。

cuit=α0+α1polit+αZit+μt+ηi+εit(1)

cuit=α0+α1pit+αZit+μt+ηi+εit(2)

cuit=α0+α1pcit+αZit+μt+ηi+εit(3)

cuit=β0+β1pit+β2advit+β3pit×advit+βZit+μt+ηi+εit(4)

cuit=β0+β1pcit+β2advit+β3pcit×advit+βZit+μt+ηi+εit(5)

(三)变量定义

1.被解释变量:企业产能利用率

产能过剩缺乏科学的衡量体系,但产能利用率是市场需求与企业供给的互动结果,是衡量产能过剩的适宜指标。二者为负向相关关系,产能利用率越高,产能过剩问题越能得到解决。本文借鉴钱爱民等[25]的做法,将营业收入与期末总资产的比值(即总资产周转率)作为衡量企业产能利用率的指标。

2.核心解释变量:产业政策

产能过剩不能完全依靠市场自行化解[21],新时代市场化改革中作为政府干预抓手的产业政策仍有必要。我国的五年规划常常体现了政府在接下来五年将重点支持和发展的产业,因此,本文通过手工检索“十一五”至“十三五”期间中央和分省份五年规划来界定产业政策支持的行业和企业范围,将五年规划中与“重点突破”“加快建设”“大力发展”“优先发展”等字眼相关的行业视为受到支持的行业。地方所接收到的支持性质的产业政策可归结为:地方支持—中央未支持、地方支持—中央支持、地方未支持—中央支持,为了考察地方对中央产业政策的追随行为,把前两者作为本文的考察对象,以探析“是否追随”对地方产能过剩化解的影响。受到地方支持—中央未支持的行业,设置虚拟变量pit为1,反之则为0。受到地方支持—中央支持的行业,设置虚拟变量pcit为1,反之则为0。

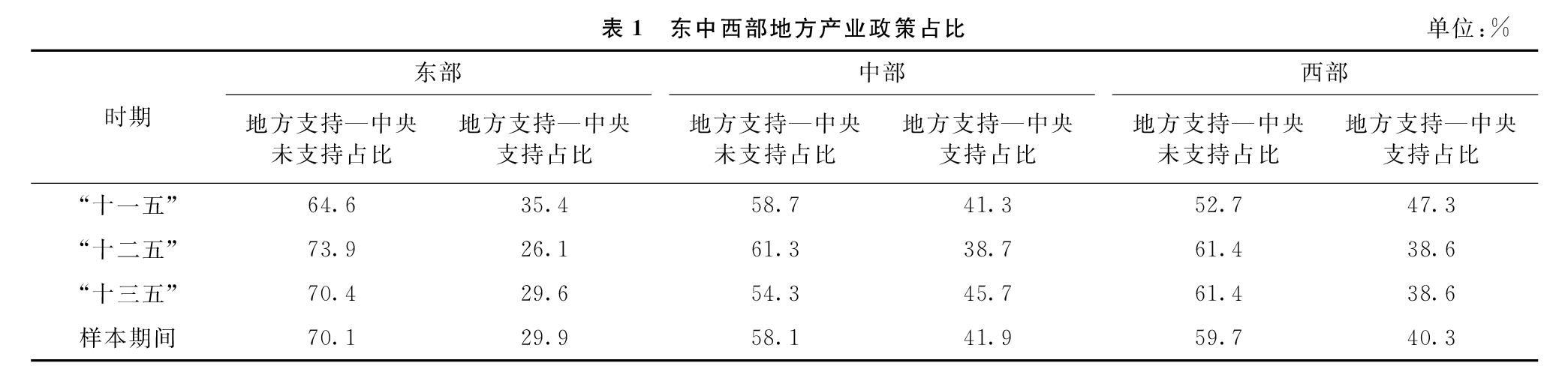

表1汇报了东、中、西部地区地方支持—中央未支持、地方支持—中央支持类型产业政策占比情况,可见东部地区独立制定的产业政策占比最高,且追随中央制定的产业政策占比最低。中部地区央地产业政策重叠度最高,西部地区次之,这可以解释为中部地区产业同质化严重造成地方之间的横向竞争尤为激烈,以致出现地方争相复制中央产业政策、获取中央资源倾斜的局面。西部地区占比均值低于中部,较大程度上受西藏、新疆、青海、内蒙古、宁夏5个省份较低占比的影响,这5个地区原本产业基础就相对薄弱,且金属采矿业占据了相当的产业构成,以致与中央鼓励的前端产业重叠度较低。

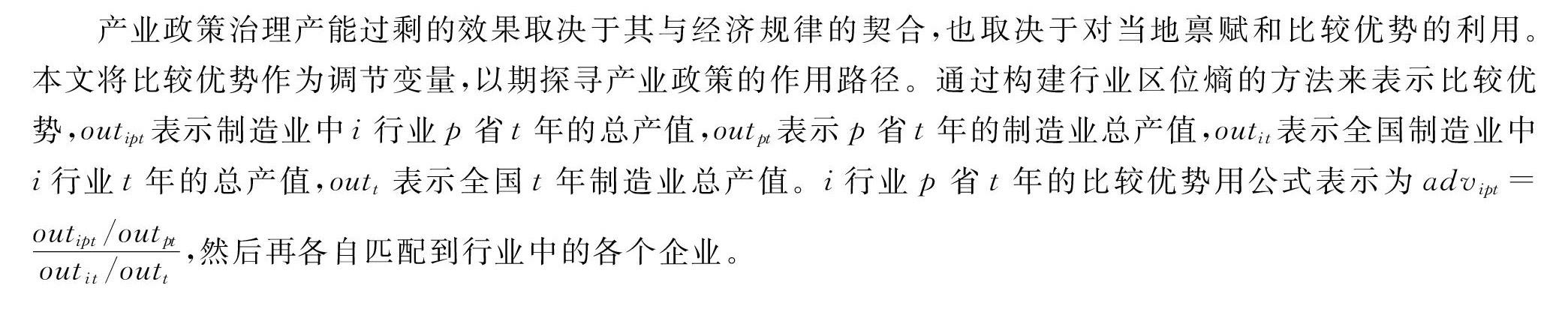

3.调节变量:比较优势

产业政策治理产能过剩的效果取决于其与经济规律的契合,也取决于对当地禀赋和比较优势的利用。本文将比较优势作为调节变量,以期探寻产业政策的作用路径。通过构建行业区位熵的方法来表示比较优势,outipt表示制造业中i行业p省t年的总产值,outpt表示p省t年的制造业总产值,outit表示全国制造业中i行业t年的总产值,outt表示全国t年制造业总产值。i行业p省t年的比较优势用公式表示为advipt=outipt/outptoutit/outt,然后再各自匹配到行业中的各个企业。

4.控制变量

企业层面。资产收益率(roa),用净利润与净资产的比值来表示;托宾Q(tQ),用总市值与总资产的比值来表示;销售净利率(sa),用净利润与销售收入的比值来表示;高管年薪(inc),用企业前三大高管的薪酬取对数来表示;产权比例(sta),用负债总额与所有者权益总额的比值来表示;股权集中度(jz),用第一大股东持股比例來表示。

省份层面。因选取的产业政策变量来自省份层面,为控制与之相关的省份内部的影响,选取如下的省份特征变量作为控制变量:产业结构(stru),用第三产业产值与GDP的比值来表示;财政支出(gov),用财政预算内支出占GDP的比重来表示;基础设施(jt),用铁路运营里程与省份年末总人口的比值来表示;人力资本(hca),用每万人在校大学生数来表示。

四、实证结果及分析

本文采用广义最小二乘法(FGLS)对制造业上市公司非平衡面板进行实证分析,以修正其中的异方差和自相关问题。

(一)基准回归

表2为基准回归结果。从第(1)—(3)列结果可以看出,地方支持—中央未支持、地方支持—中央支持两种产业政策组合均显著促进了制造企业产能利用率的提升,假设1得以验证。这说明了我国产业政策对企业的成长能力有着正面的影响,产业政策本身是有效的。虽然很多研究表明产业政策加剧了资金向某一特定产业涌入,但是也应看到产业政策的资源配置修正功能。此外,地方支持—中央未支持对产能利用率提升的系数约是二者同时支持时的2.97倍,前者有着更大的边际贡献,这说明地方不追随中央的产业政策时,产能利用率得到了更为显著的提高。

上述结果仅是初步判断了两种产业政策组合对于产能利用率的作用方向,为进一步验证假设2,加入比较优势及其与产业政策交互项,回归结果见表2的第(4)(5)列。地方支持—中央未支持、地方支持—中央支持的作用同前文回归结果,比较优势显著促进了企业产能利用率的提升。这说明虽然是否要违背比较优势来实现产业升级的问题被广泛讨论,但是在我国产业已实现了初步升级后,地区的禀赋优势亦进行了升级,顺应比较优势可以消化过度的产能。地方支持—中央未支持与比较优势的交互项系数显著为正,地方支持—中央未支持通过发挥当地比较优势,促进了当地制造企业产能利用率的提升。这说明地方政府对本地产能过剩问题的判断更为科学与精准,受中央影响更小、独立制定产业政策时,更易在产业构成与比较优势基础之上化解产能过剩难题。地方支持—中央支持与比较优势交互项的系数为正但不显著,说明未能充分利用当地的比较优势,也从侧面说明追随型政策效果具有较强的不确定性。因此,地方支持—中央未支持是遵循比较优势的占优策略,假设2得以验证。

(二)分样本回归

1.按地区分组

我国地缘广阔,东、中、西部3个地区的经济禀赋和人文环境存在较大差异,全国样本回归结果不能反映区域特征,因此对3个地区

根据国家统计局的划分,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(直辖市),中部地区包括黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省,西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(自治区、直辖市)。分别进行回归,结果见表3。

在第(1)—(3)列结果中,针对地方支持—中央未支持而言,其显著促进了东、中、西部3个地区产能利用率的提升,但是与地方比较优势的交互项结果却不尽一致。地方支持—中央未支持仅在东部和西部地区通过发挥比较优势促进了当地制造业产能利用率的提升,这一作用效果在中部地区尚未显著,并且就作用效果而言,东部地区交互项系数较大。对此可能的解释是,地方产业政策所重点发展的产业在东部地区已经有了较好的产业基础,更有利于比较优势的发挥。此外,东部地区较中西部地区有着更好的市场环境与制度环境,当地的产业政策与当地制度环境有着更好的契合。西部地区交互项为正,说明西部地区虽然产业基础薄弱,但是对当地产业政策的敏感性较高、响应程度高。中部地区地方支持—中央未支持虽然可以提升产能利用率,但是与比较优势交互作用不显著,且中部地区的比较优势对当地产能利用率具有负向影响。这可能是因为中部地区资源密集型产业占比较高,且钢铁、水泥、电解铝等高产能过剩的产业占据了相当的产业构成,中央产业政策支持发展的行业多为高技术产业和战略性新兴产业,而地方若是遵循资源禀賦优势并不一定是最优路径。

在第(4)—(6)列结果中,针对地方支持—中央支持而言,其在东部和西部促进了产能利用率的提升,但是其与比较优势的交互出现了迥然不同的情况。首先,东部地区地方支持—中央支持抑制了比较优势对产能利用率的正向影响,这说明东部地区较为成熟的市场环境与产业基础呼吁更为独立的发展空间,故在解决产能过剩问题时,带有追随色彩的地方支持—中央支持反而未能充分利用比较优势。其次,中部地区地方支持—中央支持促进了当地比较优势的发挥,进而实现了产能利用率的提升,根据前文表1结果,样本期间中部地方与中央产业政策重叠的程度达到41.9%,在3个地区中占比最高,中部地区化解产能过剩极大地依赖中央对当地宏观经济的判断。最后,在西部地区,地方支持—中央支持未能利用比较优势来化解产能过剩,这可能是因为西部地区市场化程度相对较低,且存在着较东部和中部地区程度较高的市场分割,过剩产能被锁定在地区间溢出通道之中。地方解决产能过剩问题,追随中央发展的产业政策虽然可以提高产能利用率,但是各地区市场之间协调机制欠缺,带来的重复建设问题将进一步削弱比较优势与产业政策的协同效力。

2.按地方政府压力分组

地方政府压力影响了地方政府决策行为与对中央政策的响应,本文将政府压力分为财政压力和增长压力。财政压力参考杨其静等[26]的方法,采用(城市预算内收入-城市预算内支出)/城市GDP来表示,增长压力参考王贤彬等[16]的方法,用(城市所在省份当年设定的增长目标-城市GDP增长率)来表示。以财政压力和增长压力平均值为界,高于均值的是高财政压力和高增长压力组,低于均值的是低财政压力和低增长压力组,回归结果见表4。

在地方政府财政压力的第(1)(2)列结果中,地方支持—中央未支持在高、低财政压力分组均可以显著提升产能利用率,其在高财政压力分组中与比较优势交互项系数为正。这可以解释为当财政实力不够时,地方支持—中央未支持常常基于本地财税基础确定产业发展规划,不盲目引进当地财政难以负荷的中央支持的前端产业,属于正视比较优势和“量体裁衣”的行为,故政策效果较佳。低财政压力分组中,交互项系数为正但不显著,可能是因为低财政压力地区的产业构成较为多元化,产能过剩程度本就较低,错配程度较小,独立制定的产业政策有正向影响,但是被当地产业优势效果所掩盖。在第(3)(4)列结果中,于地方支持—中央支持而言,在高财政压力分组中均促进了产能利用率的提升,但是与比较优势的交互项不显著;在低财政压力分组中,回归系数不显著,但与比较优势的交互作用为正。这说明在高财政压力时,依靠中央产业政策的扶持来获取资源倾斜、找寻发展规律,但是因自身实力不足,对中央的产业政策消化不足将会偏离比较优势路径,以致产能过剩化解不理想。在低财政压力分组中,即使是追随型的产业政策,也通过发挥比较优势化解了产能过剩,这说明财政实力越强,产业政策发挥空间越大,且越容易与比较优势契合。

在地方政府增长压力的第(5)(6)列结果中,地方支持—中央未支持在高、低增长压力分组中实现了产能利用率的提升,在低增长压力分组中更是遵循了比较优势路径,与比较优势的交互作用更大。低增长压力的城市少了些许地方之间的平行竞争压力,地方对中央的依附较少,产业政策的制定更显独立和科学。在第(7)(8)列结果中,地方支持—中央支持在高、低增长压力分组中均促进了产能利用率的提升。在高增长压力分组中,其与比较优势交互作用不显著,在低增长压力分组中,其与比较优势交互作用为正。这说明高增长压力的城市发展相较于周边城市原本就属于洼地,自身实力不够,但又同周边低增长压力城市一样,发展中央支持的先导产业,增长压力之上再叠加产业同构压力,背离比较优势,以致产能过剩化解效果不显著。低增长压力城市的产业包容性较强,因此追随中央仍然遵循了比较优势,解决了产能过剩问题。

综合以上分析,以化解产能过剩为目的,在地方政府压力分组分析中,不盲目追随型的产业政策组合,在高财政压力和低增长压力分组中遵循比较优势的占优策略;盲目追随型的产业政策组合,在低财政压力和低增长压力分组中遵循比较优势的占优策略。这意味着在政府压力较小时,地方政府管控产能过剩成功的概率较大。

3.按市场化程度分组

良好的市场环境可以与产业政策相辅相成、相得益彰。本文采用王小鲁等[27]编制的市场化指数,按照公司所在省份的市场化得分进行分组,高于市场化指数平均值的为高市场化分组,低于平均值的为低市场化分组,回归结果见表5。

在第(1)(2)列结果中,地方支持—中央未支持在高、低市场化程度的分组中,都促进了产能利用率的提高,且都遵循了比较优势路径。但是在低市场化程度分组中,产业政策的纠偏效果更好,地方支持—中央未支持的系数及其与比较优势交互项的系数均较大。这说明在低市场化程度地区资源的错配程度较大,对产业政策更敏感,当独立的、符合当地比较优势的产业政策落地时,错配的资源将得到更好的纠偏。在第(3)(4)列结果中,地方支持—中央支持在高、低市场化地区纾解了过剩产能,在高市场化地区遵循了比较优势路径。这说明市场化程度越高,以良性、健康的市场环境为支撑,即使地方采取追随型政策,政策效果仍然稳健。但是,低市场化地区抑制了比较优势对产能利用率的作用,这意味着原本制度基础就薄弱的省份,不深究中央下发的产业政策是否与本地产业构成相吻合,蜂拥式地涌入目标行业,盲目追求产业的跳跃式发展,偏离比较优势路径将会引致进一步偏离产能过剩治理的初衷。

(三)稳健性检验

1.替换变量

借鉴修宗峰等[28]的方法,用固定资产与营业收入之比(即固定资产周转率的倒数)来替换前文被解释变量,作为衡量产能利用率的指标,回归结果见表6的第(1)(2)列。结论同前文,两种产业政策组合均促进了产能利用率的上升,虽然二者与比较优势的交互项均显著为正,与基准回归中地方支持—中央支持与比较优势的交互项不显著有些许出入,但是地方支持—中央未支持与比较优势的交互项系数始终较大。亦说明地方支持—中央未支持是发挥比较优势的占优策略,假设2得到验证。回归结果较前文依旧稳健。

2.改变样本区域范围

北京、上海、广州、深圳4个一线城市有着良好的经济禀赋,且集聚了数量庞大的上市公司。为排除区域影响因素,将此4个城市剔除,重新回归结果见表6的第(3)(4)列,地方支持—中央未支持化解产能过剩的边际作用更大,且更能发挥比较优势,结果依旧稳健。

3.内生性问题解决

因本文采取的样本区间为2008—2018年,2008年国际金融危机后外部需求萎缩可能进一步加剧了我国的产能过剩,可能因为遗漏外界变量致使研究存在内生性问题。因此,采用两阶段最小二乘法(2SLS)模型来解决内生性问题,与此同时验证结论稳健性。引入了两个工具变量:产业政策组合的一阶滞后项与1984年企业所在地的人均耕地面积。选取人均耕地作为工具变量的原因为:第一,企业所在地的自然资源是严格外生的,是前定变量;第二,耕地资源的多寡影响了产业政策的实施空间,但是与企业的产能利用率并无直接关系;第三,耕地资源的时间变动性较小。回归结果见表6的第(5)(6)列。弱工具变量检验F统计量均大于10,且在1%的显著水平上拒绝了存在弱工具变量的原假设,根据过度识别Hansen检验中P值均大于0.1,意味着不拒绝所有工具变量均为外生的原假设。检验结果表明,两种产业政策组合显著提高了制造业上市公司的产能利用率,地方支持—中央未支持的边际作用更大,且更能发挥地方的比较优势来化解产能过剩问题。

五、研究结论及启示

目前,中国的产能过剩问题依旧很尖锐,中央和地方政府均采取了产业政策措施来对过剩产能进行纠偏,但是中央和地方产业政策制定的动机不尽相同,且在中国地方官员晋升锦标赛激励下,地方的纠偏动机可能会被进一步扭曲。本文利用2008—2018年制造业上市公司数据,将中央和地方产业政策分为追随型的产业政策组合与不追随型的产业政策组合,以治理产能过剩为目标、比较优势为索引,探讨了央地产业政策的协调机制。研究结果表明:不论地方产业政策是否盲目追随中央产业政策,两种产业政策组合均可以促进制造企业产能利用率的提升,但是不盲目追随时的产业政策组合边际作用更大,其顺应了比较优势来化解产能过剩问题。此外,在产业政策空间适用逻辑下,不追随型的产业政策组合仅在东部和西部地区通过发挥比较优势促进了当地制造业产能利用率的提升,追随型的产业政策组合与比较优势的交互作用在三个地区出现了截然不同的情况;两种产业政策组合在政府压力分组和市场化分组中,实现了不同的治理效果。地方政府压力越小、市场化程度越高,治理产能过剩的央地产业政策更易遵循比较优势路径。为此,本文提出以下政策启示:

第一,注意产业政策资源配置逻辑,更注意产业政策实施主体的行为动机。产业政策本身并没有错,当今出现的市场失灵情况可视为产业政策实施主体对经济规律的忽视或误读。我国的产能过剩问题很大程度上受制度安排影响,故应当革新地方官员的考核机制,适当新增区域协调贡献方面的考核,推动地方官员的异地交流进程,做到不同层级、同一层级但不同主体的产业政策相协调,避免不问比较优势的“粘贴型”产业政策。促使产业政策作用方向与力度因地制宜,既保证地方产能过剩问题解读的本地视角,也保证地方之间产业政策的协调逻辑。

第二,以比较优势为基础制定产业政策。首先,深入推进要素市场化改革,解放地区之间溢出通道所锁定的要素,巩固比较优势发挥的要素基础。其次,东、中、西部地区不同的产能过剩纾解路径受当地产业基础的影响,三大地区的纾解应当在国内阶梯化产业转移背景下,在发掘新的比较优势与巩固原有比较优势中来实现。最后,东部地区的良性市场环境呼吁更独立的产能过剩治理空间。中西部地区市场化程度稍显滞后,因此应当加大中西部地区的改革力度,敦促技术创新与产业基础革新并行,優化产业政策实施基础。

第三,推进地方治理能力与治理评估改革。市场化程度高、地方政府压力小的城市更可能依托比较优势来化解产能过剩,这意味着推进市场化应当成为地方政府的基本经济任务与考核方向之一。在稳健推进分税制改革的同时,推动财权下放,帮助地方政府设定科学与精准的经济目标,避免客观环境所引致的产业政策盲目追随现象。

参考文献:

[1] PAHA J. Cartel formation with endogenous capacity and demand uncertainty [R]. Joint Discussion Paper Series in Economics, No. 43-2013.

[2] MALONEY M T, MCCORMICK R E. Excess capacity, cyclical production, and merger motives: some evidence from the capital markets [J]. The Journal of Law and Economics, 1988, 31(2): 321-350.

[3] 王立國, 鞠蕾. 地方政府干预、企业过度投资与产能过剩: 26个行业样本 [J]. 改革, 2012(12): 52-62.

[4] 钟春平, 潘黎. “产能过剩”的误区: 产能利用率及产能过剩的进展、争议及现实判断 [J]. 经济学动态, 2014(3): 35-47.

[5] 杨其静, 吴海军. 产能过剩、中央管制与地方政府反应 [J]. 世界经济, 2016(11): 126-146.

[6] AGHION P, CAI J, DEWATRIPONT M, et al. Industrial policy and competition [J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(4): 1-32.

[7] 江飞涛, 李晓萍. 直接干预市场与限制竞争: 中国产业政策的取向与根本缺陷 [J]. 中国工业经济, 2010(9): 26-36.

[8] 孙早, 王文. 国家特征、市场竞争与产业政策效率的决定 [J]. 当代经济科学, 2010(1): 1-8.

[9] 程俊杰. 中国转型时期产业政策与产能过剩: 基于制造业面板数据的实证研究 [J]. 财经研究, 2015(8): 131-144.

[10]BULOW J, GEANAKOPLOS J, KLEMPERER P. Holding idle capacity to deter entry [J]. Economic Journal, 1985, 95(377): 178-182.

[11]林毅夫. 潮涌现象与发展中国家宏观经济理论的重新构建 [J]. 经济研究, 2007(1): 126-131.

[12]林毅夫, 巫和懋, 邢亦青. “潮涌现象”与产能过剩的形成机制 [J]. 经济研究, 2010(10): 4-19.

[13]韩永辉, 黄亮雄, 王贤彬. 产业政策推动地方产业结构升级了吗? [J]. 经济研究, 2017(8): 33-48.

[14]王克敏, 刘静, 李晓溪. 产业政策、政府支持与公司投资效率研究 [J]. 管理世界, 2017(3): 113-124+145.

[15]周黎安. 晋升博弈中政府官员的激励与合作: 兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因 [J]. 经济研究, 2004(6): 33-40.

[16]王贤彬, 陈春秀. 中国产业政策对产能过剩的治理效应及机制研究 [J]. 南方经济, 2020(8): 17-32.

[17]吴意云, 朱希伟. 中国为何过早进入再分散: 产业政策与经济地理 [J]. 世界经济, 2015(2): 140-166.

[18]康凌翔. 我国地方政府产业政策与地方产业转型研究 [D]. 北京: 首都经济贸易大学, 2014.

[19]熊瑞祥, 王慷楷. 地方官员晋升激励、产业政策与资源配置效率 [J]. 经济评论, 2017(3): 104-118.

[20]赵婷, 陈钊. 比较优势与中央、地方的产业政策 [J]. 世界经济, 2019(10): 98-119.

[21]国务院发展研究中心《进一步化解产能过剩的政策研究》课题组, 赵昌文, 许召元, 等. 当前我国产能过剩的特征、风险及对策研究: 基于实地调研及微观数据的分析 [J]. 管理世界, 2015(4): 1-10.

[22]POMEROY R S. Managing overcapacity in small-scale fisheries in Southeast Asia [J]. Marine Policy, 2012, 36(2): 520-527.

[23]陆铭, 陈钊, 严冀. 收益递增、发展战略与区域经济的分割 [J]. 经济研究, 2004(1): 54-63.

[24]孙军, 顾朝林. 从“契约”看地区产业结构雷同的成因 [J]. 经济地理, 2003(6): 747-751.

[25]钱爱民, 付东. 信贷资源配置与企业产能过剩: 基于供给侧视角的成因分析 [J]. 经济理论与经济管理, 2017(4): 30-41.

[26]杨其静, 彭艳琼. 晋升竞争与工业用地出让: 基于2007—2011年中国城市面板数据的分析 [J]. 经济理论与经济管理, 2015(9): 5-17.

[27]王小鲁, 樊纲, 余静文. 中国分省份市场化指数报告/2016 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017.

[28]修宗峰, 黄健柏. 市场化改革、过度投资与企业产能过剩: 基于我国制造业上市公司的经验证据 [J]. 经济管理, 2013(7): 1-12.

[本刊相關文献链接]

[1] 李富有, 王运良. 地方政府债务对地区产能过剩的影响及其作用机制 [J]. 当代经济科学, 2020(4): 29-38.

[2] 徐齐利, 范合君. 产能过剩: 概念界定、研究谱系与理论架构 [J]. 当代经济科学, 2018(6): 49-59.

[3] 李双燕, 苗进. 地区腐败、市场化程度与产能过剩 [J]. 当代经济科学, 2018(2): 94-103.

[4] 刘航, 孙早. 要素扩张、行业特征与产能过剩: 对技术进步与要素配置调节效应的检验 [J]. 当代经济科学, 2017(4): 58-68.

[5] 贺京同, 何蕾. 国有企业扩张、信贷扭曲与产能过剩: 基于行业面板数据的实证研究 [J]. 当代经济科学, 2016(1): 58-67.

责任编辑、校对: 郑雅妮

Support and Choice: Action Logic and Spatial Application of Central and Local Production Capacity Policies

JIANG Sanliang, ZHAO Mengchan

(Academy of Strategies for Innovation and Development, Anhui University, Heifei 230601, China)

Abstract: Overcapacity has distorted the allocation of resources, and the central and local industrial policies have two different logics for guiding the allocation of resources. With the goal of controlling overcapacity and the index of comparative advantage, this article uses Chinas 2008-2018 listed manufacturing companies as a research sample and discusses the coordination mechanism of central and local industrial policies. The research results show that: both locally formulated industrial policies and following those formulated by the central government can increase the utilization rate of enterprise capacity, but the former has a greater marginal effect and conforms to comparative advantages. The article further studies the spatial applicability of the central and local two-level industrial policies, and finds that the two types of industrial policy combinations achievs different governance effects in different regional groups, government pressure groups, and market-oriented groups. The lower the pressure of local governments and the higher the degree of marketization, the central and local industrial policies to control overcapacity will be more coordinated and follow the path of comparative advantage.

Keywords: industrial policy; comparative advantage; overcapacity; resource allocation; local government