“碳中和”愿景下电力消费侧发展模式转型探讨

屈 博,刘 畅,李德智,郭炳庆

(中国电力科学研究院有限公司,北京 100192)

0 引言

我国作为世界上最大的发展中国家,把低碳发展作为重要发展方向,连续15年将节能减排作为约束性指标,纳入国民经济和社会发展5年规划。在“碳中和”目标的约束下,能源结构将发生巨大变革,电能将成为最主要的用能资源,2020年我国终端电气化水平约为27%,到2060年将达到70%。

本文分析了“碳中和”背景下对能源电力消费侧的需求,探索能源绿色消费转型的发展方向,从工业、建筑、交通、农业等不同领域探究电力消费侧发展新模式,并提出了未来重点发展领域。

1“碳中和”愿景下能源电力形势分析

1.1 实现“碳中和”时间紧难度大

2020年9月,我国在联合国大会上向世界宣布了在2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的目标。从全球趋势来看,欧盟等发达经济体已完成工业化,经济增长与碳排放脱钩,二氧化碳排放已经达峰,正为“碳中和”的实现做出努力[1]。而我国正处于工业化阶段,经济社会发展速度相对较快,产业结构重型化、能源结构高碳化特征突出,经济发展与碳排放仍存在强耦合关系,一次能源消费总量、化石能源消费总量和能耗强度3项指标均较高。与此同时我国石油对外依存度高达70%以上,天然气对外依存度超过40%。2020年我国一次能源消费总量约49.8亿tce[2],比上年增长2.2%;我国煤炭消费量占能源消费总量的56.8%,约为全球水平的2倍;清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%。总体来看,我国综合能源利用率以及绿色化水平较低,推动实现“碳达峰、碳中和”时间紧、难度大。

1.2 能源电力领域低碳高效转型任务重

能源燃烧是我国主要的二氧化碳排放源,占全部二氧化碳排放的88%左右,其中电力行业排放约占能源行业排放的41%。能源消费达峰后,电力需求仍将持续增长,电力行业不仅要承接交通、建筑、工业等领域转移的能源消耗和排放,还要对存量化石能源电源进行清洁替代。能源电力将沿着化石能源向清洁、高效能源转变的方向发展,积极发展分布式能源,推进城市电网升级,围绕以新能源为主体的新型电力设施建设,多方位提升电网系统调节能力,助力碳市场建设运作,从能源电力角度提出“碳达峰、碳中和”电力评价指数,科学评价区域碳减排工作成效,支撑碳市场政策研究与配额测算。

1.3 电力消费需求新特征迫切要求电力系统转型升级

我国地域辽阔,电力的供需空间分布极不均匀,二者之间存在比较严重的空间错位,用电需求呈现出东部沿海地区负荷大而密,西部偏远地区负荷小而散的特点。供给侧新能源装机占比持续提高,电力系统呈现高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征,系统转动惯量下降,运行特性发生极大改变。在高比例可再生能源,特别是分布式可再生能源并网的情况下,需求侧出现了大量储能、电动汽车等灵活性资源。由于风电、光伏等新能源出力随机性大,需要依托电能替代、综合能源服务、需求响应互动等改造措施,充分发挥电力系统各侧参与新能源发展消纳的作用,加快构建以新能源为主体的新型电力系统。

2 电力消费侧发展模式探索

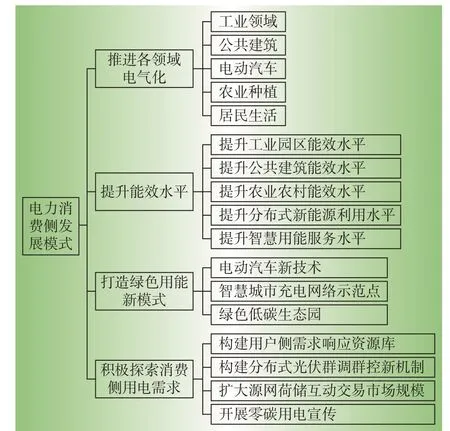

“碳中和”背景下要以建设新能源为主体的新型电力系统为目标,聚焦提升供给侧清洁化水平、消费侧电气化水平。坚持需求导向,把支撑能源供给清洁化、能源消费电气化作为第一要务。在消费侧加快构建碳市场服务体系,推动能源绿色转型,推进传统能源电气化,综合能源高效化,需求响应互动化以及服务平台智能化。电力消费侧发展模式如图1所示。

图1 电力消费侧发展模式Fig.1 Development mode of power consumption side

2.1 深入推进各领域电气化

在工业用热领域,针对工业生产过程中对热水、蒸汽的需求,大力推广电锅炉、热泵、蓄热技术。面向汽车、管件等金属加工行业及玻璃制造、陶瓷等建材行业,大力推广电窑炉技术。在工业动力加工领域,针对大型和特大型工业企业及园区内大量燃料、原材料短途摆渡转运需求,大力推广应用皮带廊、电动重卡、电动机车等技术。针对工业机械动力需求,积极推广油气管线加压、电动油压机等电加压技术。

推进公共建筑电供冷热清洁化,重点在医院、酒店、商场、写字楼、商业综合体等大型公共建筑推广热泵、电锅炉、电蓄冷技术,高效满足建筑用热(冷)需求。在北方城市市政集中供暖区域试点应用热网末端电补热技术。科学实施居民“煤改电”清洁取暖的措施,坚持“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的原则,综合考虑地区资源禀赋和承受能力,稳妥审慎确定“煤改电”的改造规模、改造范围。因地制宜优先推广集中式、热泵电采暖技术。在南方地区积极试点推广电采暖,市场化推广电采暖应用,重点围绕具有经济性的项目,通过综合能源公司和社会厂商,大力推广大型水蓄热锅炉、空气源热泵等电采暖应用,打造集中供暖站电补热示范项目。

在电动汽车领域,积极对接各级政府单位、企业、事业单位,掌握新能源汽车更新替代计划,大力开拓公交、出租、环卫、邮政、物流等专用车市场,多举措合作推动充换电设施建设,持续完善电动汽车充电站网络,通过定向优惠、服务费减免等活动增强客户粘性,持续扩展电动汽车充电市场。在港口岸电领域,通过打造全流域岸电服务一体化网络平台,实现岸电信息互联共享,统一管控,为大型船东企业提供集团化服务。

在农业种植领域,聚焦大型粮食生产企业,推广应用农田机井电排灌、农业现代化大棚、电气化种苗育苗技术。在水产畜牧领域,推广应用电温控、智能电养殖技术,提高养殖产量和质量,促进增产增收。在农产品加工领域,聚焦各地粮食存储基地、农业经济作物生产基地,推广电烘干、电加工技术。在仓储物流领域,聚焦水果、蔬菜等鲜活农产品主产区、特色农产品优势区推广仓储保鲜、冷链物流技术。在休闲旅游领域,大力推广全电民宿、全电景区。

在居民生活领域,积极推广应用智能家电,提高智能化、数字化水平,提升居民生活品质和幸福感。在商业服务领域,面向城市综合体、酒店、临街店铺等餐饮企业和政事企单位的员工食堂,大力推广电厨炊技术,提高电气化水平。在校园电气化领域,重点开展清洁高效绿色校园的建设活动,在大中小院校推广电供热、电厨炊技术,提升校园整体用能水平,改善校园环境。

2.2 不断提升能效水平

推动提升工业园区能效水平,积极推动能效诊断工作。获取客户用能基础信息,构建设备资产、能源消费和能效服务需求信息库,针对企业配电系统、照明系统、动力系统等主要耗能设备,进行能源审计,向客户推送综合能效诊断报告,提出节能改造建议,强化余热余压余气开发利用。充分开发工业园区及周边能源资源,利用余热发电、吸收式热泵、区域低温供暖等技术,实现能源梯级利用,提高能源利用效率。

促进提升公共建筑能效水平,强化楼宇智能控制,掌握楼宇用能情况,进一步开展用能规划,加装控制终端,定制个性化控制策略,实现设备安全运行管理和能效精细化管控。开展建筑节能改造,针对公共建筑照明系统、保温围护结构等,利用空气源热泵、地源热泵、高效冷水机组、LED照明灯具等对高能效设备进行节能改造,形成绿色低碳办公示范。

加快提高农业农村能效水平,结合本地特点推进农业电气化改造。在农业种植、水产畜牧、农产品加工、仓储物流、旅游康养等领域,结合本地资源禀赋,普及农机电气化、电加工技术、冷链技术等技术,打造全电绿色民居示范项目。推进乡镇清洁供暖工程,针对城市郊区、乡镇驻地、合村并居的社区等市政热力管网无法覆盖的政府机关办公楼、学校、小区等建筑,采用合同能源管理、工程总承包等方式,提供清洁供暖工程投资建设、改造及运营服务。

提高分布式新能源利用水平,开展分布式项目“一站式”服务工作。电力服务机构要为潜力用户提供分布式新能源接入方案设计、商业模式、质量评估等服务,推进新能源项目全环节要素整合及分布式能源广泛应用。

不断提升智慧用能服务水平,优选医院、学校、政府机关等潜力用户,建议用户加装用能感知设备,信息数据统一汇入平台,为后续开展运行监视、故障研判、运维管理、咨询分析、优化提升等全流程服务奠定基础。

2.3 加快打造绿色用能新模式

加快电动汽车新技术新模式应用,推进技术创新,提升充换电效能。依托产业单位,积极研究充换电设施、智能汽车、动力电池梯次利用、储能参与电网服务相关技术,加快推广居民区智能有序充电技术,推广大功率充电、V2G技术、换电加储能等新技术新模式。探索大功率补能模式,推进充换电结合,大幅提升充电体验。

打造智慧城市充电网络示范点,持续推进场站建设以提升客户充换电体验。布局“新基建”,建设高标准充换电网络。发挥投资带动作用,着力联合社会资本,共同建设运营充电桩,推动生态化设施建设。优化城市公共站点选址布局,紧密跟踪公交、出租、物流等集团客户需求,稳步提升市场占有率。开展新能源汽车下乡活动,推动“乡村出行电动化”。围绕“新能源汽车下乡”政策,聚合内外部宣传资源,持续开展新能源汽车下乡推广活动。打造集新车发布、车辆销售等多功能于一体的高端新能源汽车综合展厅。因地制宜建设新能源汽车商城或体验中心,促进农村地区新能源汽车推广。

打造“绿色交通、低碳出行”生态圈,加快社区有序充电网络建设。选取典型老旧小区,打造有序充电与配网互动的示范工程,通过随车配桩、旧桩改造等多种方式,缓解老旧小区变压器重载、过载问题,探索解决社区充电难题的方法。优化城市公共充换电网络布局,结合城乡和电网发展规划,服务出租、公交、物流、环卫和新能源汽车租赁企业电动化改造,构建“车桩相随、布局合理、安全可靠、智能高效”的充换电网络,匹配车辆电动化与充换电站建设需求,提升城际充电网络运营能力。持续完善高速服务区、国省干道等城际充电服务网络,加快存量设备升级改造以提高充电速度,持续优化电动汽车出行体验。

2.4 积极探索消费侧用电需求

深挖工业生产、商业楼宇和居民生活等领域需求响应资源,开发数据中心、冷链冷库、5G基站、充电桩等新兴业务互动能力,围绕新型电力系统建设,构建基于行业属性、用电规模、价值潜力等方面的用户侧需求响应资源库,建立层级鲜明、区域清晰的需求响应资源管理机制,打造电网资源和需求响应资源一张图。显著提高网荷互动效率,扩大包括毫秒级、秒级、小时级、日前级在内的可中断负荷接入规模,满足设备故障、削峰填谷、新能源消纳等多种需求。

围绕新型电力系统低碳、清洁特性,以满足安全、稳定需求为目标,应用虚拟电厂技术相关设备,通过对逆变器的控制实现分布式光伏电站的无功、电压控制以及有功、频率调节,构建分布式光伏群调群控新机制,推进分布式光伏资源向灵活互动的弹性资源转变,不断创新新能源消纳方式,实现区域新能源发电群调群控。

深入挖掘需求侧响应潜力,优化完善需求响应建设成果,推动政府部门出台需求响应相关政策及实施方案,扩大源网荷储互动交易市场规模,实现需求响应市场常态化运行。

充分利用网络、电视、广播、报纸等媒体,开展零碳用电宣传,加强政策宣贯及知识宣传,推动公众积极参与清洁电力认购活动,培养用户使用绿电习惯,营造良好的清洁电力消费氛围。

4 结束语

在全球变暖问题日益严峻的大环境下,推动能源消费革命,促进能源清洁化发展已经不再是以前的可选项,而是人类生存的必选项。实现“碳中和”目标,需要着力构建综合能源系统,改变传统能源系统建设路径和发展模式,大力推动能源生产和消费革命。

在能源消费侧,大力推进终端用能电气化,提高各领域电气化普及率,提升全社会能效水平,不断提升客户用能获得感,构建智能低碳绿色新模式。“碳中和”目标的实现是一场涉及广泛领域的大变革,离不开社会的良性互动,不仅需要调整能源结构,也需要改变消费者行为。D

————不可再生能源