建构多层次教学模式体系的尝试

摘 要:教学过程可以看作一个系统,它是一个人造系统、复杂巨系统,也是一个多层次的具有指向功能的系统.系统结构决定了系统功能,每一层次的系统功能是由其要素间有机联系形成的结构——教学模式所决定,因此,整个教学过程系统的功能——教学过程最优化,是由各层次系统的不同教学模式共同决定,也即由多层次教学模式组成的体系决定.为此,青岛市初中物理学科建构出“四层五环节教学模式体系”,为广大教师进行最优化教学设计提供了一整套系统化工具.

关键词:教学过程系统;教学模式分类;多层次教学模式体系;四层五环节教学模式体系

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)18-0002-05

基金项目:山东省教育科学“十三五”规划2020年度课题“初中物理多层次教学模式体系建构研究”(项目编号:2020ZC031).

作者简介:王?(1967-),男,山东青岛人,本科,中学正高级教师,山东省特级教师,教育部学位中心评审专家,硕士生导师,物理教研员,研究方向:初中物理教学、教学模式研究.

1 问题的提出

教学模式是教学思想、理论转化为具体教学行为的中介,是在一定教学思想、理论指导下为完成特定教学目标和任务而建立起来的较为稳定的教学程序和方法策略.一种教学模式,由教学思想、教学目标、教学程序、教学策略等几部分组成.其中,教学目标是教学模式的核心,是这种模式的功能,即能完成的教学任务,其他几方面都为实现它服务.由此说明任何一种模式都不是万能的,都有局限性和适用范围.如,凯洛夫五环节模式,主要用来规划一节课的整体结构,它对具体问题的解决就几乎没有作用;课标中的“假设—检验模式”主要用来解决探究问题,它对学生建构知识结构等问题就可能无能为力.

可见,一节课的不同部分、不同方面需要不同功能的教学模式去分别操作,一节完整的课需要诸多不同教学模式共同合作才能完成.乔伊斯曾说:“优秀的教学,是多种教学模式的组合体.”巴班斯基也曾对教学方法(模式)分类,认为每种方法都有其适用时机和范围,若进行多样化组合,就可能取得一系列优化的教学效果.

由于每种模式作用不同,应对其进行合理分类.另外,这些模式旨在共同完成一节课或一些教学目标,不能像一盘散沙,它们之间必须形成一定联系,构成有机整体,才能完成共同的教学任务.巴班斯基指出,教学方法的分类绝不是机械拼凑,应该“建立教学方法最优化体系”.

由此,我们定义一个新概念——“教学模式体系”,就是为完成共同的教学任务或目标,由众多不同功能的教学模式组成的有机整体.

这样,我们研究的问题跃然纸上:(1)如何对各种教学模式进行合理分类;(2)各类模式之间应组成怎样的体系.解决了这两个问题,也就解决了课堂教学设计最优化问题.

2 解决问题的设想

2.1 教学模式分类研究

教学模式有两种分类方法:一种以教学组织形式、教学程序以及理论依据分类的所谓结构分类,如,乔尹斯、韦尔在名著《教学模式》中,将教学模式根据理论依据分成了4大类:信息加工类、社会类、个体类、行为系统类.另一种以教学目标、任务等外部因素分类的所谓功能分类,如美国的冈特、埃斯特斯提出适用于不同教学目标的8类模式:直接教学、概念获得、概念发展、群辩法、探究、课堂讨论、合作学习、探索情感和解决矛盾的模式.

结构分类适合教育家对模式特点进行比较或理论溯因,对于一线教师意义不大.功能分类相对实用,但它只适合在教学设计已经确定的情况下,对应找到各内容的解决办法,对教学设计本身意义不大,如同抱着一把好牌,却不知该何时出何牌.因此,两种分类都不能满足教师实际教学设计的需要.

广大教师需要的是,根据不同教学内容或任务,首先能通过教学模式找到一个适合的教学结构框架,再进一步分别找到能完成这些任务的不同功能的教学模式,由此实施教学,达成教学目标.因此,教师需要的模式分类,是“结构引领下的功能分类”.也即首先进行教学结构研究,在此基础上再从功能角度研究,找到模式分类.而一旦各类模式在教学结构框架下找到其合理位置,則这些模式将自然形成教学模式体系.

2.2 教学结构研究

关于教学结构,应该从系统科学角度进行研究.系统是由相互作用和依赖的若干组成部分(要素)结合而成、具有特定功能的有机整体.教学也是由许多相互联系的教学要素组成的具有达成教学目标功能的有机整体,由此形成教学系统.

系统科学告诉我们,一个复杂系统是多层次的,上下层次之间具有包含与被包含、控制与被控制关系.一个系统的各个要素本身又是一个个子系统,子系统又可再分为更小子系统直至不可分割的要素;而每个系统往往又是它从属的一个更大系统的子系统(要素).系统各要素之间存在有机联系,形成一定结构或秩序,从而让系统具有了特定功能;多层次系统中的各层次功能,让整个系统向同一目标和功能运行.

美国教育技术专家巴纳西认为教学系统也是多层次的,由大到小包括机构系统、管理系统、教学过程系统、学习过程系统.

现在,我们研究的是其中的教学过程系统.我们认为:教学过程的复杂性决定了教学过程系统本身也应是多层次的,因此应将其再细分为几个更小层次.这些层次共同形成教学过程的结构框架,在该框架引领下,每一层次内的教学要素间依靠相互作用形成一定结构程序,使该层次具有了一定教学功能;各层次的不同教学功能,最终让整个教学过程系统指向实现教学最优化这一特定功能.从教学论来看,诸多教学要素间形成的结构程序,就是教学模式.

可见,由于教学过程系统分层,教学模式也就分属不同层次.不同层次模式的任务功能显然不同,由此形成不同的模式种类,这样我们就找到了“结构引领下的功能分类”.而这些不同种类的模式,在多层次系统中就形成了“多层次教学模式体系”.

因此,我们进行了山东省“十三五”教育规划课题“初中物理多层次教学模式体系建构研究”的研究.该研究也是对克拉夫基关于“要通过教学方法(模式)将教学过程分步骤和分层次”思想从系统论角度的深入研究.

3 概念建构和界定

为方便研究多层次教学过程系统,我们运用系统论方法建构一系列新概念.

3.1 課堂教学系统

完成一节完整的课所需要的各教学要素及其有序结构,称为“课堂教学系统”.它与前后相关课以及其他教学内容有着各种有机联系,因此是一个开放系统,也是更大的教学过程系统——“单元教学系统”的一个子系统.

完成一节完整的课,往往需要几个相对独立的教学阶段,一个教学阶段是一个从引入到小结、检测的相对完整的过程.这些教学阶段可以都在本节课的课堂中,但有时有的阶段不一定在课堂上,可以在课前或课后,甚至在另一节课的课堂中.这些不同教学阶段,就是课堂教学系统的几个要素,它们之间的有机联系和相互作用形成一定的有序结构,也即形成一定的教学模式,命名为“背景模式”.

背景模式体现了各教学阶段的前后关系.前后关系搭配得好,有助于背景模式功能的发挥;若搭配不好,则互相掣肘.运用科学方法论,我们对前后关系进行了分类,分为:阶梯—递进关系、并列—比较关系、方法—引领关系、缺点—改进关系……由此形成一系列前后关系模式.如若前一阶段是后一阶段的基础,则称作“阶梯—递进模式”;若前一阶段是学习一种方法,后一阶段是运用该方法解决问题,则称作“方法—引领模式”.

背景模式也体现了教学形态(翻转教学、常规教学)之间的联结.一个由多阶段组成的教学过程,往往将简单、基础内容或先行组织者材料让学生先翻转自学,在此基础上再进行后面阶段的学习,由此更好地培养学生自主探究能力.通过研究,我们将翻转课堂从翻转内容上分为“全部翻转”和“部分翻转”两类,从翻转方式上分为“课前翻转”和“课堂翻转”等形式,由此组合形成:课前全部翻转、课前部分翻转、课堂全部翻转……不同的教学结构或模式.不论如何翻转,“翻转自学阶段”之后必须跟上“翻转内化阶段”(翻转内容答疑、应用),才能保证翻转质量.另外,部分翻转及内化之后,必然还要有剩余未翻转内容的常规教学阶段.

各教学阶段间的前后关系和教学形态间的联结方式,共同形成了背景模式,从而让我们清楚地看出一个课堂教学系统的框架结构.如:教学形态采用“课前部分翻转模式”,前后关系采用“类比—迁移模式”,则背景模式称作“类比—迁移式课前部分翻转模式”,说明该课堂教学过程分为课前翻转自学、课堂翻转内化、课堂常规教学3个阶段,前面阶段是回顾或学习一个知识或方法,后面阶段是类比该知识或方法迁移学习新知识.

3.2 阶段系统

上述各教学阶段,是课堂教学系统的各个要素,也是它的子系统,称为“阶段系统”.

每一个教学阶段包括从引入到小结、检测等多个环节,每个环节就是阶段系统的要素,要素之间形成有序结构,也就是教学模式,命名为“整体模式”.

整体模式研究可追溯到凯洛夫五环节模式.我们运用系统管理学“整分合原理”和大系统特性分析的“分解—协调方法”以及布鲁姆“掌握学习”对它进行改造,形成“整—分—合—补—测五环节模式”,将一个阶段系统变成由5个要素(环节)组成的前后有序结构(如图1所示).

另外,一个完整教学阶段要达成一定的教学目标.因此,除了要素间形成有序结构外,还应在该结构的“分”环节中加入负反馈控制结构,也即“反馈模式”.由此变成一个可控系统,才能实现布鲁姆掌握学习过程.

根据布鲁姆“反馈—调控机制”、布鲁纳“即时反馈”和斯金纳“小步子”,我们建构出“小循环多反馈模式”(如图2所示).在这种反馈模式中,每个小循环就是一个“反馈环”,也称作“分1”或“分2”……反馈环根据教学形态不同,除了“常规反馈环”(学习—练习)之外,有时还可以设计成“翻转反馈环”(自学—答疑)(如图2中“分2”).

由此,通过“整—分(小循环多反馈模式)—合—补—测五环节模式”,打造出一个阶段系统的完整有序结构.

3.3 探究教学系统

上述阶段系统中,各环节和各反馈环就是它的各个要素,它们都可看做是一个探究或问题解决过程,这些过程又都由许多步骤(要素)组成.因此,每个环节或反馈环就是阶段系统的一个子系统,命名为“探究系统”.

一个探究系统内部的各个步骤组成了一个探究或问题解决的完整过程,而探究或问题解决的工具就是各种“探究模式”.下面列举一些常用的探究模式.

假设—检验模式:提出问题,形成假设,实验检验假设,得出结论、解决问题.

假设—模型模式:提出问题,形成假设(模型),将其变成模型(假设),由此解决问题.

信息—归纳模式:提出问题,收集信息,归纳信息,得出结论、解决问题.

并列—比较模式:提出问题,收集信息,对其并列比较,分类并形成概念,解决问题.

范式—演绎模式:提出问题,由范式演绎推理,解决问题.

结构—引领模式:提出问题,在结构引领下找到突破口,解决问题.

溯因—推理模式:提出问题,对现象进行溯因推理,找到原因,解决问题.

类比—模仿模式:提出问题,回忆类比旧知识,进行模仿操作,解决问题.

缺点—改进模式:提出问题,尝试解决发现不足,进行改进,最终解决问题.

目标—分解模式:提出问题,分解为几个小问题,分别解决,最终解决整个问题.

操作—重复模式:提出问题,找到方法并连续运用该方法反复操作,最终解决问题.

反馈—矫正模式:提出问题,在解决过程中通过反馈信息,矫正方案,最终解决问题.

知识—方法模式:提出问题,从已有知识中获取方法,运用方法解决问题.

留白—配套模式:设置不完全探究过程,提出问题,学生将空缺部分填补,解决问题.

结论—派生模式:探究得到结论之后,由该结论引出新问题,并继续探究解决.

不同的探究或问题解决过程,往往需要不同探究模式的组合.

例如:类比—模仿模式、假设—检验模式可组合形成如下探究程序:类比—模仿—假设—检验.如学习电压表时,可以类比模仿电流表提出电压表使用的几条规则,然后实验检验,最终找到电压表使用方法.

信息—歸纳模式、并列—比较模式可组合形成如下探究程序:信息—归纳(并列—比较).如研究力的作用效果时,先收集大量信息,然后通过对信息并列比较,形成分组和分类,进行归纳,得出结论.

多种探究模式组合成的最优化探究程序,就是一个探究系统的有序结构.

3.4 小问题系统

上述一个探究或问题解决过程及其步骤,是教师引领学生进行探究的思维步骤.但是从学生的角度,就应该将一个探究过程,“翻译”变成学生要完成的一个或几个小问题任务,由此通过问题驱动,引领学生完成整个探究过程.

如上述运用“类比—模仿—假设—检验”形成的探究过程去进行“电压表使用方法学习”,对于学生而言,就是要完成3个小问题:(1)类比电流表提出几条电压表使用的可能规则;(2)实验检验这些规则;(3)总结归纳出使用方法.

因此,每个探究系统,从学生角度看是由多个小问题组成的一个“小问题串”,虽然这个“小问题串”与教师引领的探究过程在过程上是套叠和一致的,但它将教师的引领“翻译”成学生的操作,是对探究系统的一种“解读”.因此,可以将其视为探究系统的一个特殊角度的子系统,命名为“小问题系统”.其实质已经可以看做是一种学习过程系统.

每个小问题需要通过师生之间、生生之间、师生与媒介之间不断信息交流而解决.小问题串必然形成一个有序结构,也即一种教学模式,命名为“交流模式”.

我们将创造思维融入交流模式,让每个小问题都是教师引导学生先思维发散,然后再思维聚合,从而形成在教师“透镜作用”下的学生思维“发散—会聚—发散—……”的交替过程,小问题串解决过程就形成了“透镜式教学模式”(如图3所示).

4 四层五环节教学模式体系的形成

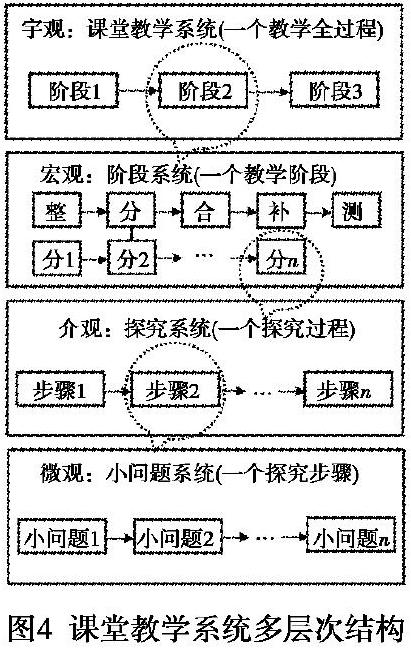

由此,一节课教学全过程,就形成了由4个层次组成的系统.借助于物质尺度概念,将课堂教学系统4个层次分别命名:宇观、宏观、介观、微观.

4.1 各层次系统的结构及从属关系

教学过程系统的多层次结构及从属关系,可以用系统结构有向图表示(如图4所示).

一般来说,一个课堂教学系统有1-3个阶段系统,“整—分(小循环多反馈)—合—补—测五环节”形成了一个教学阶段的结构,这个结构简称“五环节结构”.从运用五环节结构的次数看背景模式,可分别称为“单重五环节模式”“双重五环节模式”“三重五环节模式”.这样,背景模式其实由3部分合成:五环节结构次数、前后知识关系、教学形态联结方式.如:“三重五环节并列—比较式课前部分翻转模式”,就是指由3个教学阶段组成,通过课前自学几个并列内容,课堂内化这些内容,然后师生一起对它们再进行并列比较,从而发现规律、解决问题的过程.

当一个课堂教学系统只有一个阶段系统时,则课堂教学系统蜕化为阶段系统,课堂教学过程也变成只有一个五环节结构,整个教学过程龟缩在课堂45分钟.这是一种特例,也即传统课堂教学结构,可称之为“单重五环节课堂常规模式”.

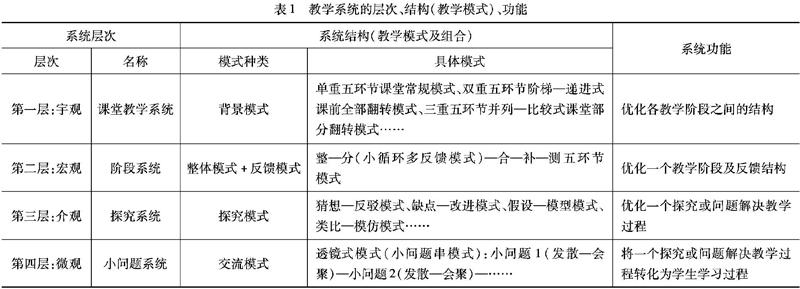

4.2 各层次系统的功能以及实现这些功能的教学模式(见表1)

4.3 教学模式分类及其体系

通过表1可找到教师需要的教学模式分类,同时也找到了各类教学模式形成的体系:

要完成一节课,需要4个层次的教学过程系统——宇观、宏观、介观、微观,宇观系统内包含着1-3个宏观系统,每个宏观系统内包含着诸多介观系统,每个介观系统的学生视角是一个微观系统,每个微观系统内包含着诸多学生的活动要素——许多小问题.每个层次系统都具有有序结构,这些有序结构就是不同种类教学模式及其组合,这些模式均有特定功能和可完成的教学任务,由此形成该层次系统的功能,最终均指向多层次教学过程系统的共同功能——教学过程最优化.

可见,一节课需要5种任务类型的教学模式:背景模式、整体模式、反馈模式、探究模式和交流模式.它们分别隶属于教学过程系统的4个层次,由此形成“四层次教学模式体系”.

4.4 四层五环节教学模式体系的形成

可以发现,4个教学层次都以“五环节结构”为基本单元或框架展开的.背景模式是五环节结构间的有机联结,整体模式和反馈模式组成了五环节结构本身,探究模式及交流模式是五环节结构的各个细节,由此形成一个完整指向教学过程最优化的有序结构.因此,四层次教学模式体系是以五环节结构为主要特征,我们称之为“四层五环节教学模式体系”(如图5所示).

这样,我们就实现了巴班斯基“建立教学方法(模式)最优化体系”的构想,也实现了乔伊斯“教学模式组合体”和克拉夫基“教学过程分步骤分层次”的观点.由此,为教师用系统观点设计教学提供了一种良好工具,将教学设计过程变成四层五环节教学模式体系的搭建过程.

第一层(背景模式):根据教学内容和目标,通过五环节结构次数、教学形态联结模式、前后关系模式,将一节课教学全过程划分为1-3个教学内容、形态不同的教学阶段.

第二层(整体模式+反馈模式):运用“五环节结构”,规划每个教学阶段为:整、分(分1、分2……分n)、合、补、测等一系列环节和反馈环.

第三层(探究模式):运用各种探究模式组合,将每个环节和反馈环变成由一系列探究步骤组成的探究或问题解决过程.

第四层(交流模式):运用透镜式模式,将每个探究或问题解决过程变成由学生可以解决的多个小问题组成的小问题串.

由此,一节课的四层五环节教学模式体系搭建好了,一节最优化的教学过程也就快速设计好了,剩下的就是考虑具体教学方式、手段、语言等细节工作了.

5 结语

课堂教学过程是一个复杂的巨系统,只有从系统论角度才能看清其多层次结构,由此才能找到各层次有序结构——教学模式及组合,从而发现教学模式的5种功能分类和四层次教学模式体系.而这些功能的共同指向是为了实现教学过程最优化,因此,我们找到了一种打造最优化教学设计的工具——四层五环节教学模式体系.

参考文献:

[1]罗玫霞.研究大学物理实验多层次教学模式[J].课程教育研究,2017(38):175.

[2]吴立岗.教学的原理模式和活动[M].南宁:广西教育出版社,1998.

[3]周德群.系统工程方法与应用[M].北京:电子工业出版社,2015.

[4]王雨田.控制论、信息论、系统科学与哲学[M].北京:中国人民大学出版社,1986.

[5]王友云.重组教材 改革课程教学模式 培养物理学科素养[J].中学物理,2019,37(06):18-19.

[6]赵宏彬.物理高效课堂教学模式初探[J].中学物理,2012,30(07):9-10.

[7]陈德兵.研究教学模式 提高物理课堂效率[J].中学物理,2010,28(18):10-11.

[8]李爱华.浅谈问题——探究课堂教学模式在物理课堂教学中应用[J].中学物理,2013,31(16):17-18.

(收稿日期:2021-06-06)