河北易县宜耕未利用地开发探索与实践

董莹刘德成吴晓利

(1.北京市地质矿产勘查开发总公司,北京 100050;2.北京市地质研究所,北京 100011)

引言

土地整治已成为我国推进新农村建设和统筹城乡发展过程中解决土地利用问题的重要措施[1]。宜耕未利用地开发是土地整治中的一个重要学科门类,是对农村符合整治条件的荒草地、裸地和滩涂等未利用地类进行改良,开垦为耕地的工程活动。未利用土地作为土地资源中补充耕地重要的后备资源[2],多年来,许多学者对未利用地开发利用问题从生态安全[3,4]、适宜性[5,6]、后备潜力[7,8]、潜力分区[9,10]等专业角度进行了大量研究,并取得了很多研究成果,为开展未利用地开发提供了理论基础。

未利用地开发受当地生态环境保护、宜耕后备资源分布、国土空间规划等客观条件的制约,未利用地开发选取的工程措施具有区域差异性。本文以河北省易县某宜耕未利用地开发区域为例,综合考虑当地土地利用现状、土地整治规划、未利用地的区位条件、自然属性、村民意愿等条件,运用地理信息系统(GIS)技术,最终确定了宜耕未利用地分区和整治规模。以期为易县及其相似区域的宜耕未利用地开发规划提供实践案例参考。

1 研究区概况

研究区位于河北省易县西南部,距县城约30km,涉及1个行政村。位于E115°18′19.82″~115°18′39.82″,N39°11′39.41″~39°12′18.47″。年平均降水量564.5mm,主要集中在7—8月;平均气温9.4℃,无霜期160d,光热充足,历年最大冻土深度为0.7m。地势起伏较大,最低海拔135m,最高海拔193m,属太行山丘陵区。地下水类型为基岩裂隙水,补给方式为大气降水入渗及土地灌溉回渗,周边机井单井出水量约为40m3·h-1。基岩出露多呈中风化状,主要矿物为石英、长石、方解石、粘土矿物等。地形坡度均<25°,其中6°~15°坡度区面积16.5686hm2,占总面积66.28%;15°~25°坡度区面积8.4308hm2,占总面积33.72%;现状山谷区面积4.3647hm2,占总面积17.46%,山脊区面积20.6347hm2,占总面积82.54%,见图1。

研究区土地所有权为集体土地,使用权归农民所有。土地权属明确,界址清楚,无争议,现状地类为其它草地、裸地和农村道路。总建设规模24.9994hm2,其中,其它草地21.4038hm2,裸地3.3945hm2,农村道路0.2011hm2。现状土地利用仅为农村道路用地,土地利用率为0.8%。土壤类型为石灰性褐土和砂壤质洪冲积褐土,土壤pH值在8.1~8.5,有机质含量>2%,无盐渍化,无灌溉设施,排水条件基本健全;研究区周边农用地等别为自然质量等别为11~13等,利用等为11~12等,经济等为14等。周边农作物主要以甘薯和马铃薯为主,经济作物主要为花生、蔬菜等,甘薯产量为1600kg·667m-2,花生产量为200kg·667m-2,玉米产量450kg·667m-2。

2 整治条件分析

2.1 基础设施条件

研究区周边村庄主路与邻村连通,构成交通骨架,对外交通方便,为后期实施提供有利的交通条件。研究区内有素土道路,分布零散,路面坑洼不平,不利于农业耕作和运输,需规划完善道路系统,改善交通条件,提高道路通达度。研究区无农田水利设施,亟需配套、完善灌溉设施。研究区附近有近东西走向10kV高压线,可以供灌溉使用。研究区内没有系统的截排水工程,需要合理规划布置农田林网、坡面防护及沟道治理等工程、减少水土流失。

2.2 土地利用限制因素

研究区内地形变化大,有浅丘、沟谷、高台及缓坡。降水主要集中在夏季,7—9月降水量占年降水量的70%~80%,缺乏必要的灌溉设施,近年来降水偏少,旱灾频发,上述因素限制了当地土地生产能力的提高。研究区少部分区域有人工种植痕迹,表层为砂壤土,厚0.3m;大部分区域地表可见灰岩地层,岩石坚硬,微风化。研究区整体上土地养分缺乏,耕作性较差,土壤不能达到农业的高产、稳产基础条件。

3 新增耕地适宜性评价

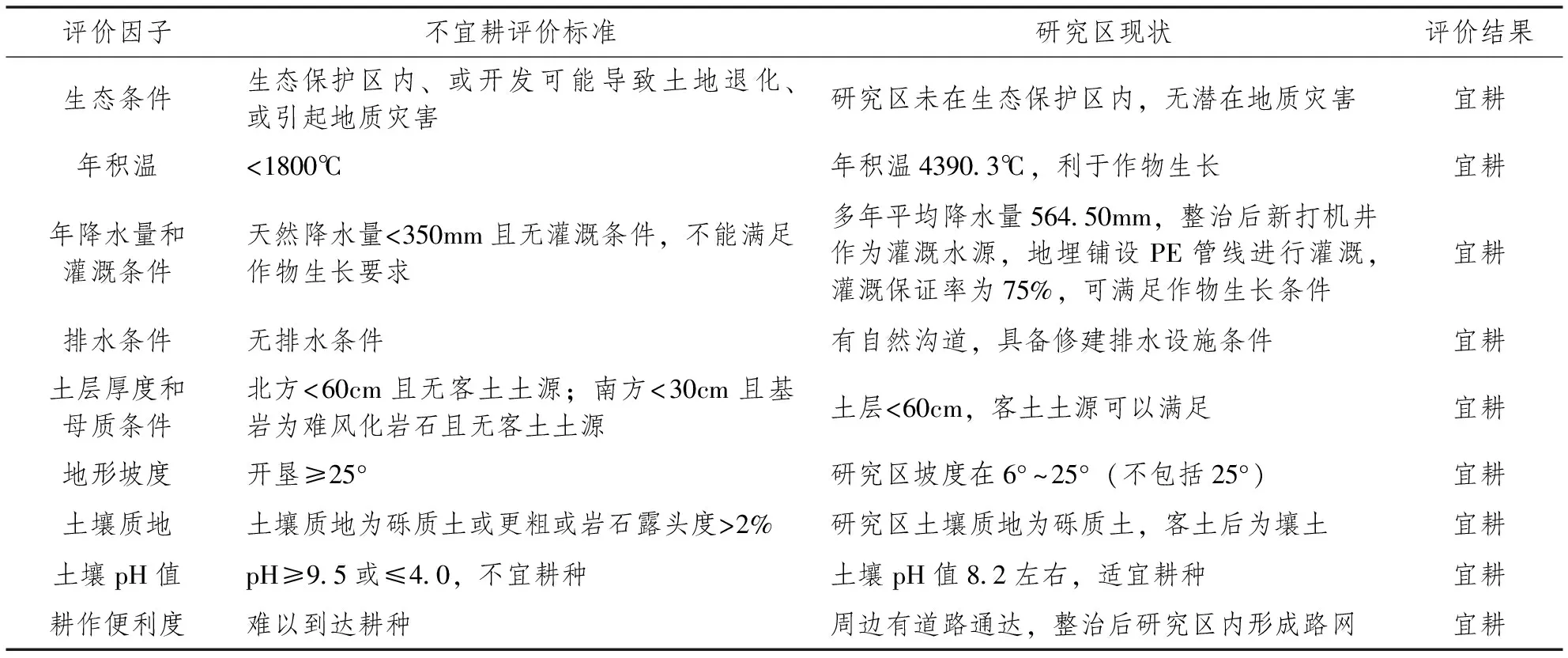

结合研究区水文、气象、地形、土壤、社会经济情况,从研究区土地资源特点出发,充分考虑土地利用方向对土地质量的要求,对新增耕地适宜性进行评价,见表1。评价因子及标准按《全国耕地后备资源调查评价技术方案》[11]中相关要求综合确定执行。

表1 新增耕地适宜性评价因子特征表

依据上述评价因子及评价标准,经适宜性评价,研究区适宜进行土地整治以达到新增耕地的目的。采取土地平整、客土改良、配套灌溉设施等工程措施,可以使研究区内土壤保水保肥能力得以增强,土壤质量和灌溉条件得到改善。修建道路基础设施,方便农业生产。土地整治后,通过合理耕作,可加速土壤熟化,改良土壤理化性状,土壤肥力得到提高。

4 整治措施

4.1 总体部署原则

在符合土地利用总体规划、土地整治规划、水保区划以及其它相关规划的基础上,充分考虑自然资源和基础设施现状,在广泛征求群众意愿和当地有关部门意见后,统一规划、合理部署整治措施。

根据地形坡度按照随等高线修筑的原则,大弯随弯,小弯取直,形成不同坎高的条带状水平梯田;在山谷区设置干砌石田坎,其余区域设置土质田坎;田坎顶部修筑土质田埂,防止水土流失;水平梯田田面宽度、土层厚度和土壤肥力均达到耕作要求。

采用新打机井作为主要灌溉水源,通过输水管道将水送至位于高位处的蓄水池中,再由蓄水池引配水管道自流输水至各田块进行灌溉。为防止配水管道输水落差过大,导致水势能过大,损坏管道端部灌溉设施,在管道配水高程落差达到80m时(配水管承压为0.8MPa),设置一个调压池。根据地形,选择在有足够地表径流来源的道路一侧布置集雨池,以便雨水利用,结合集雨池建设,多余雨水排至下游排水沟或自然沟道。

为防洪涝灾害,规划三级排水系统,田面积水通过U型溢流槽排至路边沟(U型渠),路边沟汇聚田面积水,排至主沟道(矩形混凝土排水沟或浆砌石排水沟),最后由矩形排水沟将田块内积水排至位于研究区外的沟谷中。

农田输配电的部署应结合研究区内外现有电力设施条件及当地电力部门意见,综合考虑机井位置、系统用电总容量、受载系数和同时率等影响要素;高压线从周边村庄及现状高压线接出,根据高压线路位置、走向和变压器位置,确定低压线路的布设,低压线采用架设方式,单向输电距离不超过500m。输配电设施布设技术要求应满足相关设计规范[12-14],且符合该地区电力布设实际情况。输电线路尽量短而直,减少转角;电杆的位置不应设置在易被车辆碰撞、易受水流冲刷和易受水淹的地方。

道路按田间道和生产路两级布置。为方便机械进出和耕作管理,田间道及生产路在研究区内尽可能形成回路,在坡度>15%的区域,按“S”型布设道路,以方便机械通行。

土质田坎坡面通过撒播荆条籽等乡土植物起到稳定坡面的作用。坡面下部为新增耕地,上部为荒坡时,可能产生汇流的地方,在其交界处布设截水沟。在下游有道路或居民点区域,设置浆砌石挡墙进行防护;土坎区域,选用撒播乡土草种进行边坡防护。

4.2 工程措施

为达到土地整治目的,规划实施土地平整措施、灌溉排水措施、农田输配电措施、田间道路措施、农田防护与生态环境保护措施,见图2。

4.2.1 土地平整措施

表土剥离及回填5183m3;梯田田面修筑土方开挖(Ⅰ类土)5399m3,梯田田面修筑土方开挖(Ⅳ类土)35214m3,石方开挖28355m3;土质田坎夯实土方28303m3;土石混合坎干砌石坎修筑6884m3,土石混合坎土坎夯实1190m3;深松面积为9.6452hm2;田埂修筑2400m3;土地翻耕19.2903hm2,客土覆盖土方110559m3;施有机肥289t。

4.2.2 灌溉排水措施

规划机井3座(210m),出水量40m3·h-1,集雨池1座(容积40m3),输水管道(PE100级De110×5.3mm)459m,配水管道(PE100级De110×5.3mm)11132m,出水口(铁质)及混凝土质出水口保护装置256套,阀门井(砖砌圆形)65个;圆形蓄水池3座(C30P6钢筋混凝土结构,容积196m3);下田涵盖板(0.9m×1m×0.13m)73处;过路涵管5处(φ500的2个,φ1000的3个);U型溢流槽810m,U型排水沟2206m,规划机井房(2.5m×2.5m×3.0m)3座。

4.2.3 农田输配电措施

50kVA变压器3台,架设高压线(JKLGYJ-10-50mm2)623m,地埋低压电缆(YJLV22-4×50mm2)90m。

4.2.4 田间道路措施

对研究区现有农村道路加以利用,经适当扩宽及整修后形成规划田间道;对现状没有道路的地区进行道路基础开挖、路基和路面施工后形成新修田间道。研究区内田间道按路面材质规划为C25混凝土路面,厚0.15m,规划3.5m宽田间道共2464m;为了保证道路的畅通性,在部分路段设置错车区以便于车辆行驶,共规划设置错车区4处;生产路全部规划为素土路面,新修2m宽生产路1065m。

4.2.5 农田防护与生态环境保持措施

修建截水沟522m(M10浆砌石结构,净尺寸0.5m×0.4m),挡墙(M10浆砌石)322m;植物护坡撒播荆条籽等乡土草种5.4653hm2。农田林网道路两侧绿化种植侧柏1392株,不动工区坡面绿化栽植油松共计414株。

4.3 土地利用布局变化分析

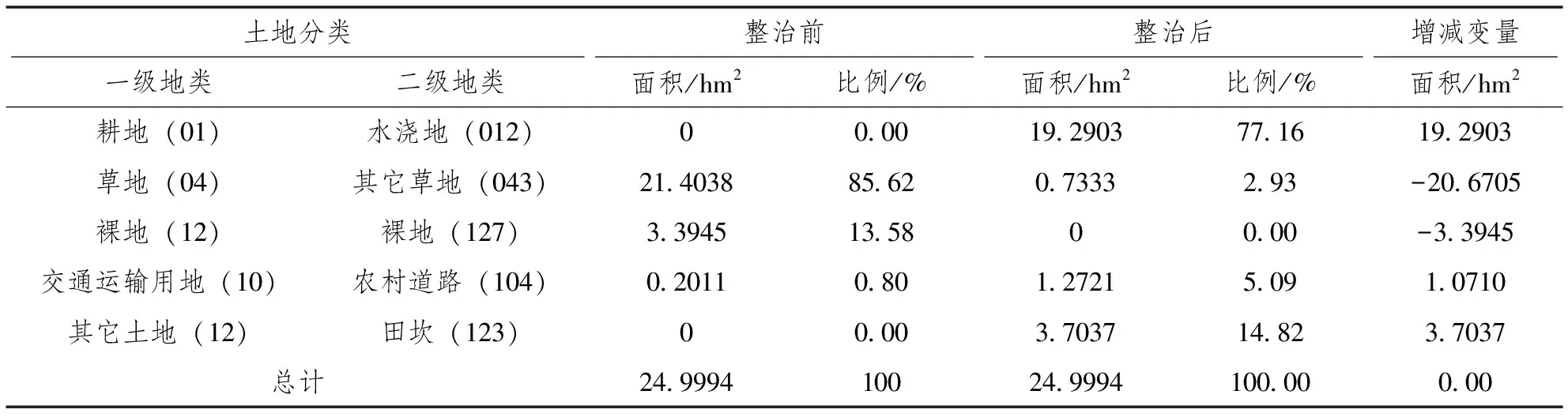

研究区开展土地整治后,土地利用布局发生了变化。与整治前相比,新增耕地19.2903hm2,其它草地减少20.6705hm2,裸地减少3.3945hm2,农村道路增加1.0710hm2,田坎新增3.7037hm2,见表2。

表2 研究区土地整治前后土地利用布局对比表

5 结语

本文对开展宜耕未利用地开发的方法途径进行了探讨。从生态环境及土地利用现状入手,结合当地自然条件和基础设施条件,对宜耕未利用地开发的适宜性进行了评价。在此基础上,结合当地实际情况,通过部署工程措施,将其它草地、裸地等未利用地改良为耕地,达到了新增耕地的目的。由于未利用地开发具有区域差异性,本文中选取的工程措施方案具有区域局限性。在其它区域开展同类工作时,应结合当地所需考虑限制因素,对工程措施方案的选取进行综合研判确定。