为什么你不需要害怕长跑

□文/赵言昌

供图/视觉中国

运动是一件复杂的事儿,不仅本身复杂,人们对它的看法也莫衷一是。中学生朋友多半有几种喜欢的运动,却难免对体育测试充满紧张,尤其是长跑测试;而父母既希望孩子多参加点运动,又害怕孩子在运动中受伤;科学家则说,人类天生就擅长某些运动,比如长跑。

人类发明复杂的工具,不超过1万年;人类出现智力飞跃,不超过7万年;人类使用火的时间,在100万年左右。但早在那之前,我们就依靠一种残忍的方式成为成功的猎手:追着动物跑,直到把它们累死。

现在,让我们看看自己的身体,说一说你为什么不需要害怕长跑。

汗腺:我很小却很重要

前不久,云南大象迁移的事儿引起许多关注。你可能不知道,看起来慢吞吞的大象,其实跑步挺快:它们的冲刺速度可以达到每小时50千米,相当于14米/秒,比人类快得多。实际上,人类的短跑能力只比黑犀牛强一点点,在自然界算是垫底的存在。

不过,如果奔跑距离超过10千米,情况就变了——大部分动物会热死,而我们可以通过汗腺轻松排出热量。

汗腺位于真皮层,样子就像是一根缩小版的火柴。一端肥大,与血管相近;另一端细长,开口于皮肤表面。当身体内的热量堆积起来的时候,它们便将血浆进行改造,形成汗液,排出体外。

现在,你来猜一猜,人体有多少个汗腺?

10万个?50万个?都不对,大约有300万个。其中,又以脚底板最多,每平方厘米超过700个;其次是腋下,大约每平方厘米150个。

当天气舒适、我们处于安静状态的时候,一天的汗水只有几百毫升;而当我们运动的时候,体内热量迅速堆积,汗腺就不得不加班加点了。数据显示,运动员因为活动量大,一天之内排出的汗液可以达到10升。

水是一种比热容相当大的物质。夏天的时候,往地面洒些水,很快会感到凉爽;体表汗液的蒸发,也能达到相似的效果。这就是人类擅长跑步的第一个原因。

不过,有一个问题:汗液的主要成分是水,其次还含有少量的无机盐,排出去那么多水,身体不够用了怎么办?

那就补嘛。根据中国营养学会的建议,14岁左右的男孩,每天应该补充1.4升淡水,女孩则应该补充1.2升,以保证人体对水分的需求;在参加剧烈运动的时候,需要补充的水分也要相应增加——为了保险起见,最好在运动前两个小时补充300毫升左右的水分;如果运动的时间特别长,则应该每15~20分钟补充150~300毫升水分。

至于水的形式,一般来说,白开水足矣;如果运动时间特别长,则应该注意补充电解质,喝点淡盐水之类的。

心脏:我不大却很能打

以大小而论,蓝鲸的心脏是世界第一大,其体积相当于一辆小汽车,重量则轻松超过一头牛。不过,若是比较对心脏的动员能力,人类才是所有动物里的佼佼者。

蓝鲸和人类一样,有两种生活状态:一种是比较安静的,称之为静息状态,此时其心脏跳动也比较慢,每分钟只有十几次;另一种是运动状态,比如从深海快速返回海面、吸收大量空气的时候,其心率可以达到25~35次/分钟。换句话说,蓝鲸的心脏很少满功率运转,而是预留一部分跳动能力以备不时之需。

人类呢?

正常人的静息心率为60~100次/分钟,运动的时候,可以达到160~180次/分钟。最优秀的运动员,静息状态的每分钟心跳可能低于40次,而在竞赛中,可以增加到220次,相当于原来的6~7倍。

除了频率,我们的心脏还会储备收缩能力。想一想踢球的时候,我们有时候跑得快一点,有时候跑得慢一点,肌肉还是那些肌肉,变化的是对肌肉的调动。心脏也一样。静息状态下,不管是心室收缩喷射血液还是心房扩张回收血液,都会留着一点力气;而在运动的时候,心脏会进行充分动员,心室极力收缩、心房极力扩张,为全身输送更多的血液。

因为这两种机制,所以心脏的储备能力大得惊人。当你读书的时候,心脏每分钟往外喷射5升左右的血液;在你跑步的时候,心脏喷射的血液可以达到25~30升/每分钟,差不多可以装满10个水壶。这些血液都是新鲜的,带着氧气和养料游走全身,滋润每一处的肌肉。

运动前的自我检查 制图/赵言昌

那么,肌肉的能量可以找血液要,血液不足可以调动心脏,心脏高速运转需要的能量从哪里来呢?

答案很简单,靠自己。心脏表面有两根大血管,称为冠状动脉,它们又分出无数的毛细血管,像植物的细根一样,深入心脏的肌肉里。当心脏喷射血液的时候,有一部分血液进入冠状动脉,然后通过毛细血管营养自身。

说到这里,很容易形成一种猜测:心脏的储备能力很大程度上取决于冠脉循环的健康度。实情也是如此。新闻报道中偶尔提到运动猝死的案例,而运动猝死,多数与冠脉循环不健康有关。所以,同学们要学会辨认一些心源性猝死的征兆,以免在运动中受伤。

肌肉与韧带:我们输出,我们承受

从物理学的角度说,所谓跑步,就是人体克服重力、阻力做功的过程。那么,你有没有想过,身体离开地面的一刹那,我们对地面施加了多大的力量?结果可能出乎你的预料:研究显示,最优秀的运动员,蹬地产生的正压力相当于自身体重的4~5倍。这就引出了两个问题。

第一个问题,这么大的力量从哪里来的?

从肌肉中来的,更具体一点说,来源于无数肌肉纤维的收缩。

人体内的肌肉,包括骨骼肌、平滑肌、心肌。运动时主动使用的,主要是骨骼肌。骨骼肌看起来有点像笤帚,两头是坚韧的肌腱,中间隆起,由细小的肌肉纤维组成。

肌肉纤维呢,也不止一种。按照能量来源和运行状态,可以将其分为两类。

一类是慢肌,它们收缩慢、力量小,但是不容易疲劳,而且周围的毛细血管非常丰富,正所谓“近水楼台先得月”,消耗的能量很容易得到补充。因此,在静息状态和一般运动的前期,它们是运动的主力。

随着运动时间或剧烈程度的增加,不管毛细血管多么丰富,都可能出现能量缺口,这时候就需要快肌出场了。快肌收缩快、力量大,可以在必要的时候憋气工作(无氧供能),缺点嘛,就是容易疲劳。

像800米、1 000米这种中长距离的运动,前期主要是慢肌发力,中期快肌陆续加入,直至满足运动需要。换句话说,针对运动中的各种情况,人体都做了充分的准备。

第二个问题,想想牛顿定律,力的作用是相互的,蹬地的同时,身体也会受到地面的反作用力,我们体内那些柔嫩的器官(比如大脑),为何安然无恙呢?

因为我们具有一个优秀的缓冲体系。

脊椎,像一个弹簧,不仅本身具有一定的弯曲度,而且每一节之间都有软垫;髂胫束,上接腰部、下连膝盖,宽大、致密,将大腿紧紧地裹起来,像是一条人体自带的弹力带;脚踝后方的跟腱和脚底由骨骼、韧带组成的足弓,则像汽车的悬挂系统,可以减少地面对人体的冲击。所以,虽然来自地面的反作用力很大,但是在一般情况下,不用担心大脑等重要器官的安全。

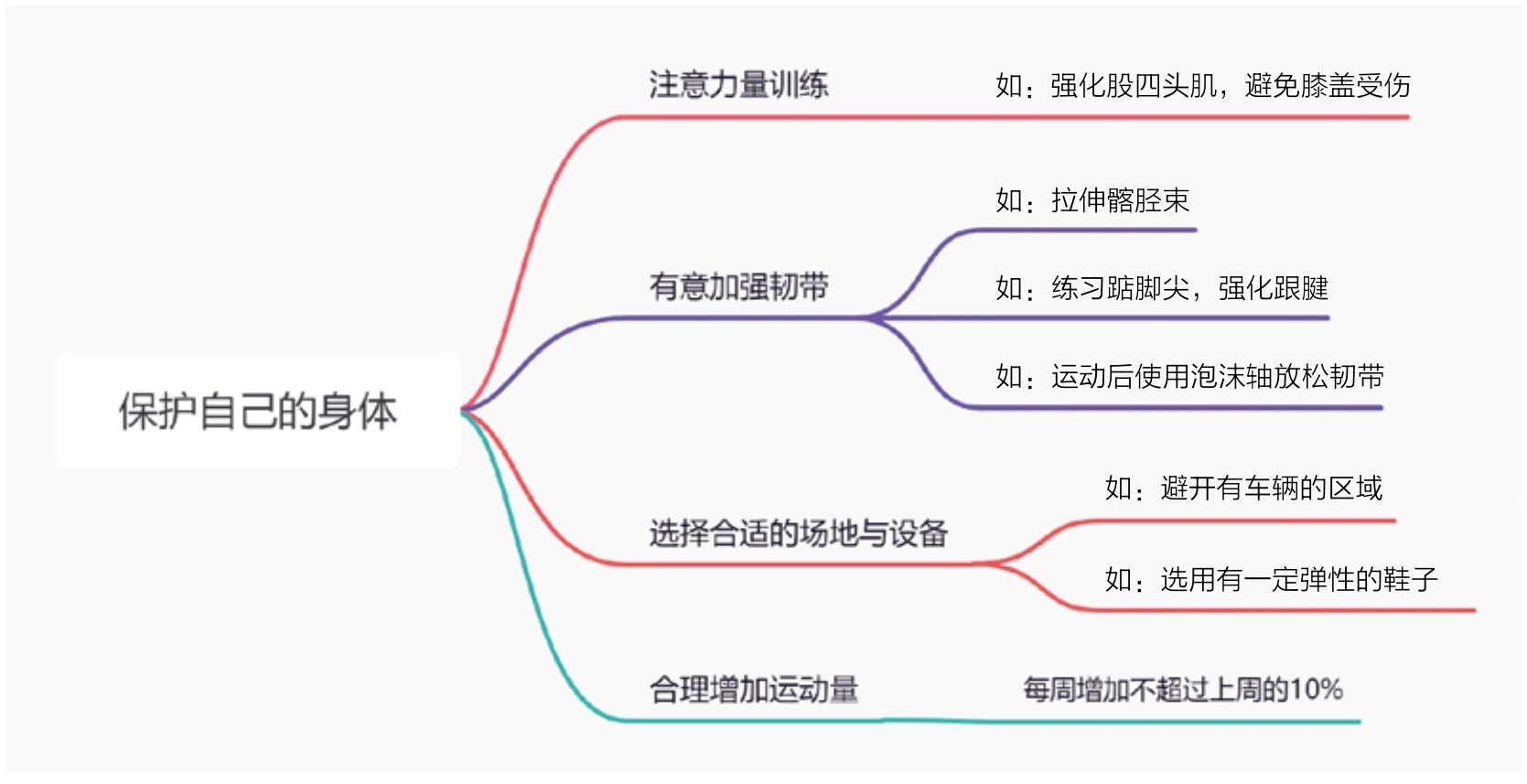

当然,人力有时而穷,缓冲体系也存在能力极限。拿跟腱来说,新闻中偶尔会出现运动员需要进行跟腱手术的报道,普通人在日常运动中不注意的话,也有可能受伤。所以,要注意保护自己的身体。

一方面,不要在太硬的地面跑步,不要选用底太薄、太硬的鞋子,在整个跑步过程中,要注意姿势,腿不要蹬太直,创造一些人为的缓冲;另一方面,要注意运动量,上一周每天都跑1 000米,这一周最多不要超过1 100米,慢慢增加缓冲体系的适应能力。实际上,根据美国运动医学会的研究,要想避免运动中受伤,最重要的原则就是循序渐进,尽量不要突然大幅增加运动量。

尾声:我们的新武器

行至文末,还有一件事不得不提——现在我们还具备了一项所有动物都没有的东西,那就是科学。

动物吃东西,都很随意,能吃饱肚子就好,最多是想办法吃点好吃的,而科学家发现,良好的饮食习惯对于运动能力的影响很大。训练期,要注意饮食均衡,尤其是注意补充蛋白质、矿物质和微量元素;在竞赛期间,则需要调整,适度增加碳水化合物,可以提高成绩。

动物的运动方式,都是娘胎里带来的,或者说,是长期进化的结果,而科学家早就开始利用数学等学科知识分析运动了。如前所说,跑步就是克服重力与阻力做功,也就是说,我们腿部产生的力量,其实被分为了两部分:一部分向上,用于对抗地心引力;一部分向前,使我们保持前进。在力量比较稳定的情况下,用于前者的越少,我们往前的速度就越快。所以,科学家建议,中长跑中将蹬地角度保持在56°~60°。这一原理也适用于实心球等运动,只是具体角度略有不同,感兴趣的话,大家可以通过受力分析和抛物线原理算一算。

最重要的是,科学发现可以改变我们的认知,进而督促我们改变行为。国内的大规模研究显示,中学生的体质一直在下降。1985年,中学男生跑1 000米平均成绩为265秒,女生跑800米平均成绩为235秒;到了2010年,两个数值分别变为300秒和270秒。有人可能辩解道,中学生的主要任务是学习,然而研究显示,运动不仅能改善体质、缓解压力,而且可以提升大脑的认知能力。从这个角度说,即使没有体育测试,大家也应该试着多参与一些运动。身体是革命的本钱嘛。

如何保护自己的身体 制图/赵言昌