对于标注汉语的字母体系的初探

宁秀野 尤利娅·兹罗宾娜

摘要:本文将汉字和字母系统进行对比,其中汉字是属于语义文字,而字母系统则属于音素文字。语义文字的最小的单位是语义,而音素文字最小的单位是音素。所以这就意味着要将语义和音素进行对比,但这样的对比是行不通的,因为我们不可能将一个意思和一个声音进行对比。所以本文会以另一个角度对比象形文字与字母系统,那就是从字母标注象形文字进行比较。字母标注汉字,不仅仅是个语音学问题,由于受到历史读音和不同地域读音的影响,问题会关联到历史学以及地域学。所以本文会被分为两个部分:(1)古音与音变:该部分会说明古音与历史音变后的读音,及相关的历史背景。(2)以字母标注汉字的历史及读音对比,此部分将会说明各个时期的各种字母是如何标注汉字的,而且作为字母也会成为古音与音变的见证,并将字母所标注的读音与字母的原发音进行对比。

关键词:注音体系;古音;音变现象

中图分类号:H0-05 文献标识码:A文章编号:1003-2177(2021)12-0023-04

1古音与音变

本文提及的汉语古音主要包括,中古汉语发音和近古汉语发音。中古汉语经过了唐末及五代十国的战乱,开始出现清唇音。再经历蒙古帝国的扩张后,近古汉语出现。明末清初汉语出现团字,渐渐地奠定了现代汉语的发音。

1.1古无轻唇音

该规律首次由清代语言学者钱大昕(1728-1804)提出,古无唇音说的是晚唐之前没有辅音/f/、/f?/、/v/、/?/的读法,只有/p/、/p?/、/b/、/m/的读法,如“无”辅音为/m/,不是/?/。“佛”辅音部分不读/v/,只读/b/。这也与梵语中的Buddha相对。

1.2团字的出现

由于1644年满清入关,汉语受到了北方语言的影响,汉语开始发生了腭化。原中古汉语中的/g/,/k/,/h/在近古汉语中变为了/j/,/q/,/x/。所以“江”在中古汉语中声母为/g/,而在近古汉语中则变为了j的发音。“下”在中古音中聲母为/h/,而近古音中变为了/x/音。

2字母标注汉字的历史

字母标注汉字的历史大致可分为三个阶段:(1)藏语字母标注汉字。(2)波斯字母标注汉字。(3)拉丁及西里尔标注汉字。第一个时期(约7世纪至9世纪)是汉语中古音保存较为完整的一个时期,其中只有部分字出现了轻唇化的趋势,而团字完全没有出现。第二个时期(13世纪之后)较为复杂,历史跨度也很大,理论上在13世纪其实就已经出现波斯字母标注汉字的情况,但现在掌握的资料大约是17世纪,也就意味着此时汉语里已经存在了轻唇音和团字。这个时期也是理论与实际历史读音偏差较大的一个阶段。第三个时期(16世纪中叶至现在)经历明清音韵的变化,主要体现在了团字的出现,这个时期资料丰富,而且标注更加体系化。

2.1藏语字母标注汉字

怛罗斯战役后,大唐在西域的势力减弱。导致了吐蕃势力的扩张,之后河西走廊也被吐蕃占领了。如日本汉学家高田时雄[1]所说,当时吐蕃攻占了敦煌,统治者让当地的百姓用藏文字母表示汉语,即使在归义军收复敦煌后,当地百姓仍然沿用藏文字母表示汉字,一些敦煌文献足以佐证此段历史[1]。

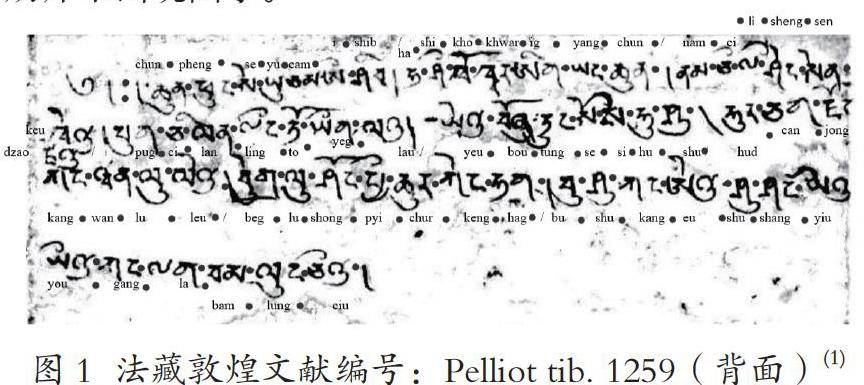

本文将会以敦煌Pelliot tib.1259残片为例(如图1所示),去解释中古汉语的特点,基于中古汉语和中古藏语发音的相似性,对于此阶段不做两种语言的发音对比[2]。Pelliot tib.1259的正面是由汉语所写的《大般若波罗密多经》,而后面则是以藏文字母所写的一首诗,该诗名为《游江乐·泛龙舟》。对照汉字后诗中出现了“风”“飞”“泛”“无”这样的字眼,而它们读音分别是/phung//pyi//bam//bu/。这里说明了中古无轻唇音,但/phung/这样读音的出现可以说明该残片属于唐代末期,也就是出现了轻唇音的趋势。诗中同样出现了“溪”“西”“江”这样的字样,他们的表音分别是/si/“/si/“gang/,这里可以佐证在唐代末期并未出现团字。

游江乐·泛龙舟

春风细雨霑衣湿, 何时恍惚忆扬州(春)。

南至柳城新造口,北对兰陵孤驿楼。

回望东西二湖水, 复见长江万里流。

白鹤(鹭)双飞出溪壑, 无数江鸥水上游。

2.2波斯-阿拉伯字母标注汉字

13世纪随着蒙古帝国的扩张,欧亚大陆大部分地区国与国之间的关口被打开。由于蒙古帝国对商业的重视,所以很快商业就在亚欧之间繁荣了起来。这时内地吸引了西边很多的商人涌入,而进入内地的大部分商人的母语是波斯语,他们不会说汉语,所以他们只好用波斯字母标注汉语,以便学习汉语。

本阶段将以《小儿锦》为例来说明近古汉语的特点,《小儿锦》的标注系统可以说是明清音韵的产物。其中轻唇音已经出现比如“废”辅音已经用“?”(f)来表示,而“无” 辅音被标为了“?”(w)来表示[3]。同时团字也出现在了标音系统中,为此更好的标音,波斯-阿拉伯字母发生了音变。比如:波斯-阿拉伯字母中 “?”在波斯语中只有“s”的音,但在汉语中却出现了“q”和“x”的音,波斯字母中“?”只有“d”的音,而在汉语中发生音变,出现了“j”的音。除此之外还出现了其他波斯字母的音变现象,波斯字母中“?”只有/d?/的音,而在汉语中则变为了“zh”的音。波斯-阿拉伯字母中“?”只有“t”的音,而在汉语中发生音变,变为了“z”的音。由于汉语有些发音在波斯语中没有,所以就出现了新的字母,比如“?”读作“q”,专门用来拼写汉语中的团字“q”[4]。相比波斯语,在拼写汉语时需要将所有的元音标出,要不在阅读时会出现元音不明的情况,导致理解错误。《小儿锦》中并没有标出声调,但在使用时也没有出现声调不准的情况,可能是语境导致的。

2.3拉丁及西里尔字母标注汉字

由于13世纪的商业活动繁荣,所以各国的商人留下很多的游记,他们的游记吸引更多欧洲人去往亚洲。一开始是耶稣会进入大明传教,而后来进入大清的商人和各种文人墨客越来越多。这个时期大致是从明末到清末,明清官话就在这个时期诞生。而明清官话本书分为两个部分,一部分是南京官话,明朝初期为了校正中原雅音,所以参考江淮官话,以南京话为基础,奠定南京官话。第二部分是北京官话,清朝中叶,由于清朝的统治中心在北方,首都在北京,所以形成了以北方方言为参考,北京话为基础的北京官话。

2.3.1拉丁字母标注汉字

这个阶段是明代中末期,意大利人利玛窦来到了大明,编写了《西字奇迹》一书。本书以拉丁字母标注汉字,成为了汉语拼音的先驱,当时读音还是以南京官话为主。理论上南京官话区分入声、尖团及平翘舌音。但其实《西字奇迹》会与理论上的南京官话有出入。

轻唇音在《西字奇迹》里已经出现,尤其体现在了“f”音上,比如:中古汉语中“复”和“绯”的声母是“b”的音,但在《西字奇迹》中都变为了“f”的音。不过“我”的声母依然是“ng”没有出现“w”这样的轻唇音,原因可能是正音的结果,要不就是只有部分字母完成了唇音化。

团字并没有在《西字奇迹》中出现,虽然利玛窦也将“j”“q”“x”用在了标注体系中,但发音与现代汉语中的团字完全不同[5]。由于利玛窦的注音更偏向意大利语和拉丁语读音,所以“j”与“i”的发音是相近的,“j”本身也是“i”的变体,如在中世纪Iesus(耶稣)可能被写成Jesus,那么在标注汉语时也会沿用这样的读音。比如:“弱”“如”的声母就被注为“j”,但发音与团字的“j”毫无关系。“q”的发音为/k?u?/通常与后面的读音“u”连用,如Kuran(古兰经)这样的注音是与阿拉伯语有出入的,所以要标成Quran。同样在标注汉语时,“观”和“广”的韵母被注成“qu”,同样与团字的“q”没有关系。“x”的发音是/eks/,放在单词中是发/ks/和/gs/的音,如“Xerxes”(薛西斯)中的“x”就会读成/ks/。而在标注汉字时“x”的发音是/?/,所以这里发生了音变,如:“上”与“世”的声母就是/?/,而与团音“x”无关。本文对照了在普通话中是团字读音的字,相比之下在《西字奇迹》中,普通话的“j”“q”“x”被标为了“k”“c”“k”“sh”“s”“h”。如“坚”在普通话中声母是“j”,而在《西字奇迹》中被标成了“kien”。而“降”和“蹶”的声母也是如此[6]。“渐”在普通话中也是同样的情况,但在本书中被标为了“cien”。普通话中声母“q”,在本书中被标成“k”,如“其”被注为“ki”。普通话中的“x”在本书中标为了三个声母,分别是“? ”“s”“h”,如:“性”被标为“?im”,“信”被标为“sin”,“行”则标成“him”[7]。由此可以说明团字的出现应该要比《西字奇迹》(1605年)要晚。还需要注意的是,该标注体系有声调系统,其中标出了五个调“阴平、阳平,上声、去声、入声”,这为以后还原南京官话提供了便利。

2.3.2西里尔字母标注汉字

本阶段是上个阶段的后续,由于更多的商人及文人墨客来到大清,带回了更多关于中国的见闻,之后更多世界各国的人来到了中国。为了回应上面的趋势,于1862年清政府创办了京师同文馆。为此前任北京俄罗斯正教驻北京传道团领班修士大司祭巴拉第(Палладiй)和(俄罗斯)帝国驻北京总领事巴·斯·波波夫(П.С. Поповъ)于1888年编写《汉俄合璧韵编》。

1728年大清朝廷开设“正音书馆”开始推广北京官话,北京官话以北京话为参考,通常运用于官场。北京官话中已经出现了轻唇音和团字,所以可以说北京官话奠定了现代汉语发音的基础。

本文将以大司祭巴拉第的《汉俄合璧韵编》为例,说明清代晚期的北京官话的读音。该时期已经出现了轻唇音“f”和“w”,分别用西里尔字母“ф”和“у”来表示,如:“发”会标成“фа”,“风”会注成“фэнъ”,“无”会注成“у”。同样这个时期也出现了团字“j”“q”“x”分别用“цз”“ц”“с”来表示,如:“嘉”会拼成“цзя”,“妻”会拼成“цы”,“萨”会拼成“са”。但“цз”“ц”“с”也同时表示尖字“z”“c”“s”,所以受标音的影响会出现混淆现象。在俄语中/i/类元音前的辅音要发生颚化,如:第ди、定динъ、丢дю,体ти、听тинъ等[8],这样的地域发音可能会发生误读。

3结论

本文力图对比汉字以及字母的区别,但原则上语义与音素是无法对比的,所以本文将语义的读音转化成音素,这样可以于同等条件下进行对比。但这样的对比是存疑的,因为我们很难说用其他语言的字母体系能够准确的表达汉语象形文字的发音。所以我們只好引用更多的字母体系进行对比。但这又引发了汉语本身的历史发音和其他语言的地域发音的问题,以及这两种发音相遇会产生什么结果。

在这里主要列举了四个时期,他们分别是:唐代中末期(公元7世纪至9世纪)、蒙元时期(公元13世纪左右)、明代末期(1563-1644)、清代末期(1840-1912)。汉语经过11个世纪的演变,声母出现了轻唇音和团字。其中有四套字母体系作为见证,先开始是唐代中末期藏文字母标注汉字,该字母体系几乎完整的保留了中古音中的重唇音和团字出现之前相应读音,其中仅仅出现了唇音的趋势,可以说佐证了古无轻唇音和团字发音,并关联其以后的读音发展,也为后面的对比留下了很好的范本。此时中古藏语的读音与中古汉语的读音相近,所以几乎没有音变现象,相应的绝大多数中古藏语字母可以对应中古汉语发音,以至于如今敦煌文献中的藏语字母标注残片成为了校对中古音的证据之一。当然之前大约4世纪也有用粟特字母表示汉语的情况,但因为表示的范围基本只限于地名,所以在这里不予考虑。由于蒙元时期从中国的西部涌入了很多商人,所以出现了波斯字母表示汉字的情况。可以确定的是这个时期已经出现轻唇音,但由于掌握的资料是清代的(可能后来波斯字母表示体系又按着清代的官话重修了),所以已经出现团字。但明代末期的《小儿锦》中是否有团字,就要指望发现新的资料了。相比之下波斯字母为表示汉字也发生了音变并创造了新的字母去表示“j”“q”“x”,但在明朝末期的《西字奇迹》中,拉丁字母标注汉字的方案却佐证了明代末期没有团音的出现,而此时轻唇音已经确定出现。相比之下拉丁字母在表示“x”的时候发生音变变成/?/的发音。在晚清的《汉俄合璧韵编》中,轻唇音与团字已经完全出现,由于后期新出现的团字也给字母标注汉字增加了“新的挑战”,所以只能取西里尔字母中相近的读音来标注,所以为了标注“j”“q”“x”相应的字母“цз”“ц”“с”也发生了音变,除此之外俄语中/i/类元音前的辅音会发生颚化也会在标注汉字时消失。

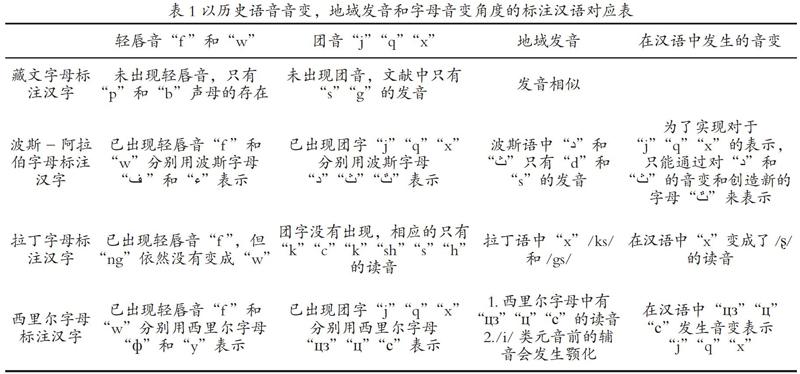

所以由此可以对比出汉字(以发音的角度)的特点与字母读音的特点及性质。汉字的读音在不同的时期,由于发生音变会导致不同时期有不同的发音,在性质上具有历时性。由于发音也会受到历史事件的影响,如,满清入关等。所以汉字读音也有其历史性。相比之下无论在什么时期,字母都可以将汉字的读音拆成声母和韵母,到后期用于今人对于汉字古音的考证,所以说字母本身有分析性的。但字母的发音也受到地域发音的影响,由于其他语言的发音也是受到地域影响,导致对汉字的标音不准,所以字母也有其地域性(见表1)。字母本身已经是对字符进行了最大的缩减,相比《唐韵》《广韵》的反切体系,藏文字母30个、波斯字母32个、拉丁字母26个、西里尔字母37个字母(十月革命之前)所编成的注音体系,更容易帮助来自各国的人学习汉语。通过以上的对比,我们发现对于汉字标音和字母读音的研究,不止是语言学问题,还与背后的历史和地域特点息息相关。

注释

(1)http://idp.bl.uk/database/oo_cat.a4d?shortref=Pelliot Tibetain_II;random=14857.a.对译采用拉丁字母标注(也借鉴了其他的对译).b.点为藏语中音节的划分.c.汉语诗歌与藏语字母在读音上一一对应.

参考文献

[1]高田时雄(Tokio Takata).《敦煌的多语现象》(Multi-lingualism in Tun-huang)[J].acta asiatica bulletin of the institute of eastern culture,2000:4-5.

[2]史淑琴.敦煌汉藏对音材料研究概述[J].丝绸之路(理论版),2012(24):14-18.

[3]劉迎胜.小儿锦研究[M].兰州:兰州大学出版社,2013.

[4]马君花.回族小儿锦拼音及相关问题研究[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2017(5):109-112.

[5]薛志霞.明末传教士汉语罗马字注音方案性质考[J].晋中学院学报,2008,25(4):1-5,9.

[6]王仲男,方环海.西方汉学中汉字注音一瞥[J].讨论与争鸣,2014(4):46.

[7]利玛窦.西字奇迹[J].程氏墨苑(明万历三十三年),1604.

[8]石汝杰.《汉俄合璧韵编》中所见的19世纪汉语语音[C].熊本学園大学文学·言語学論集2014(12):4-5.

(责编:王锦)