昭通高原特色农业产业支撑脱贫攻坚的经验与启示

葛 璟,李 翔,丁利民,黄 可,阮俊光,凌成琼,高朝文,夏应飞,李怀龙,凌 英*

(1.昭通葱源农业开发有限公司,云南昭通 657000;2.昭通市农业科学院,云南昭通 657000;3.昭通市畜牧兽医技术推广站,云南昭通 657000)

1 区域概况

昭通地处滇、川、黔三省接合部的乌蒙山区腹地,立体气候明显,有较突出的生物资源[1]。昭通高原特色农业正是依托这种高原地区独特的地理、气候、资源等条件形成的,相对于常规农业而言具有一定品牌优势和市场竞争优势,能主导一定区域范围内的农村经济发展的优质高效农业[2]。昭通市辖9县1区1市,全市总人口625万人、有农村常住居民529万人;有10个国家级贫困县、区(其中,7个深度贫困县、区)、贫困人口43万户184.37万人,其中有产业发展条件的贫困户38.07万户169.37万人,是全国贫困人口最多的地级市,是云南省乃至全国脱贫攻坚主战场。

在云南省委、省政府坚强领导下,把产业培育作为贫困群众稳定脱贫的根本出路,按照“发展生产脱贫一批”的要求,立足资源禀赋,因地制宜发展特色种养业,构建了以苹果、马铃薯、天麻、竹子、花椒、特色养殖6大产业为主导,冷凉蔬菜、中药材、特色水果等优势产业互为补充的1“6+N”高原特色农业产业体系,进一步优化了产业布局、提升了发展质量和效益,为打赢脱贫攻坚战,为实现“十三五”目标奠定了坚实的产业基础。通过不懈努力,至2019年底,高原特色农业产业对全市有产业发展条件的贫困户实现全覆盖,达到户均有一项以上增收措施;贫困户通过产业帮扶获得的年人均纯收入达到2 650元,占贫困户家庭人均纯收入的30.6%、比2015年的10.02%增长20.58个百分点,贫困户产业收入稳定增长。

本课题对昭通高原特色农业产业发展现状及支撑脱贫攻坚情况、主要做法和取得的成效、主要经验、得到的启示和建议五个部分进行深入研究,旨在为今后农业产业可持续发展提供可行依据,为乡村振兴中产业兴旺夯实坚实基础。

2 高原特色农业产业发展现状及支撑脱贫攻坚情况

科学选择的扶贫产业可以保障其长期稳定发展,对贫困农民更友好的公平分配可以实现产业精准脱贫[3]。“十三五”以来,昭通市高原特色农业产业围绕苹果、马铃薯、天麻、竹子、花椒、特色养殖“六个百亿元”主导产业,并结合各县(市、区)地方特色优势产业抓实做细“绿色食品牌”打造,科学定位发展目标、精选特色产业、优化区域布局,明确近期、远期目标和年度发展计划,强化规划引领,产业综合效益明显增强,有力地支撑了脱贫攻坚圆满收官。高原特色农业产业在脱贫攻坚2019年,全市农林牧渔服务业总产值达296.8亿元,比2015年增33.65%,年均增幅8.41%;增加值197.17亿元,比2015年增40.18%,年均增幅10.05%,农村常住居民人均可支配收入10 555元,比2015年增46.35%,年均增幅11.59%;其中,高原特色农业产业对全市有产业发展条件的贫困户实现全覆盖,达到户均有一项以上增收措施,贫困户人均纯收入8 661.1元,通过发展高原特色农业产业获得的人均纯收入达到2 650元,占贫困户家庭人均纯收入的30.6%、比2015年的10.02%增长20.58个百分点,贫困户产业收入稳定增长。

3 主要做法和取得的成效

3.1 坚持规划引领,明确高原特色农业产业发展定位

3.1.1 因地制宜、错位发展。从顶层设计做到“一盘棋”谋划,出台加快产业发展助推脱贫攻坚的意见。2017年研究出台了《中共昭通市委昭通市人民政府关于做优做强苹果产业助推脱贫攻坚的意见》(昭发〔2017〕9号)、《中共昭通市委昭通市人民政府关于加快发展马铃薯产业助推脱贫攻坚的意见》(昭发〔2017〕10号)、《中共昭通市委昭通市人民政府关于做优做强天麻产业助推脱贫攻坚的意见》(昭发〔2017〕11号)以及《中共昭通市委昭通市人民政府关于做优做强花椒产业助推脱贫攻坚的意见》(昭发〔2017〕12号)等六个产业发展意见,明确发展思路、确立发展目标、完善政策措施、理清实现路径,指导全市高原特色农业产业高质量发展助推脱贫攻坚。

3.1.2 突出主导地位,科学编制主导产业规划。在执行“十三五”相关农业发展规划的基础上,结合全市产业发展实际,市农业农村局先后组织编制了《昭通百万亩苹果产业发展规划(2018—2025)》、《昭通市60万亩马铃薯种薯产业发展规划(2018-2025年)》、《昭通市天麻产业发展专项规划》等六个产业发展规划,通过调结构、增效益,统筹推进全市重点扶贫产业发展。

3.1.3 兼顾区域特色,统筹其他特色产业规划布局。编制了《大关县“一县一品”筇竹产业发展总体规划》、《绥江县做优做强半边红李子产业助推扶贫攻坚行动计划》等区域特色产业规划。昭通是云南夏秋补淡蔬菜、冬早蔬菜生产优势区域,规划种植面积达到10万hm2;结合易地扶贫搬迁后续产业发展,规划建设5 268个食用菌大棚。因地制宜发展了鲁甸小寨樱桃、绥江半边红李子、猕猴桃、永善脐橙、沃柑、白桔等地方名特优水果,规划建设特色水果面积3.33万hm2以上,为“一县一业”、“一乡一特”、“一村一品”特色产业网格化布局形成稳定支撑;昭通“金江白魔芋”葡甘聚糖含量高居全国魔芋品种之首、达74.04%,常年种植面积稳定1.07万hm2、居全省第一;昭通珍珠半夏、黄柏、杜仲等道地药材面积不断扩大,鲁甸核桃、巧家红糖、盐津苗岭碧芽和大关翠华贡茶叶、昭通牛干巴、昭通酱、四季面等特色农产品市场畅销网络布局正在展开。

3.2 坚持“大产业+新主体+新平台”的发展机制,全力推动高原特色农业产业高质量发展

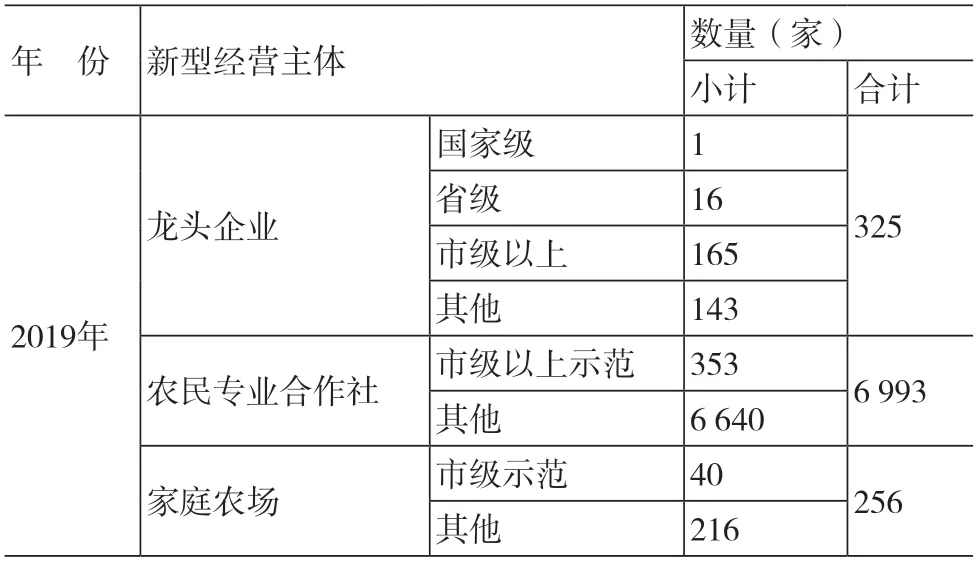

通过外引内培,把龙头企业与合作社、贫困户捆绑联动,把当地龙头企业与外地实力企业嫁接联动,“大产业+新主体+新平台”高原特色现代农业产业体系不断完善,“六个百亿元”产业基地建设成效凸显。苹果产业围绕建设“引领区域发展的滇川黔省际中心城市”目标推进产城融合。马铃薯产业规划建设“立足大西南、面向南亚东南亚”的优质种薯基地。天麻产业种植面积从2015年0.48万hm2发展到0.53万hm2、增幅12.48%、年均增幅3.12%。花椒产业主要以新植标准化基地带动产业提质增效,花椒保有量从2015年的7.73万亩发展到9.6万hm2、增幅24.14%、年均增幅4.83%。特色养殖业引导从小户到大户,由单家独户到以家庭农场、养殖小区及专业合作社为主的适度规模、标准化养殖转变,推进特色养殖业转型升级。昭通市涉农新型经营主体发展现状见表1。

表1 昭通市涉农新型经营主体发展现状

3.3 强化农林科技专家挂联,加快高原特色农业产业科技创新成果转化运用

组织了市级179名农林科技专家组建七个专家团队挂联到县,指导服务产业扶贫,通过市级专家挂联和产业发展指导员精细化的指导服务,贫困群众发展产业能力和水平得以提升、内生动力得以增强。具体在科技支撑上,从以下几方面实施科技创新工程:一是建设高科技物联网示范点带动全市农业高科技物联网的应用和发展。“十三五”期间,在市农科院永丰基地马铃薯原种雾培生产示范大棚组织实施了物联网建设项目,实时监测生产情况,传输的数据通过电脑进行分析,实现了全程自动化、智能化操作。云南农垦昭通农投公司将昭通市农科院的马铃薯原原种雾培生产整套技术和模式,在鲁甸县茨院扩大建设13 000 m2,年生产能力1 000万粒马铃薯原原种,为昭通马铃薯产业的发展奠定了坚实基础;昭通苹果庄园投资205.8万元,实施了农业物联网建设,配套建设了农产品质量安全追溯体系,实现了生产全程可查询、可追溯。另外,在全市相当部分县(市、区)植保站已经利用晚疫病数字化监测预警网络系统来对农作物进行病害的监测和防控工作,实现了数字化监测预警和精准防控指导。二是加强农业科技创新体系建设。全市以特色产业为载体,以产业首席专家为依托,以县(区、市)为单位,将市级高级农艺师(畜牧师、工程师)以上的专家分组分片挂包挂联挂帮到村、社、组、种植大户或企业,形成了挂包挂联挂帮的长效机制。市直农业系统每年挂包挂联挂帮人员179人。三是加强示范推广。基层农技推广体系改革与建设补助项目建设试验示范基地共计44个,科技示范村19个,选聘技术指导员1 943名,委托云南农业大学、云南省农科院、大理农林职业技术学院等具备培训条件的现代农业技术培训基地培训农技人员培训,培育农业科技示范户12 400户,辐射带动23.4万户,主推技术到位率99%以上。

3.4 加强宣传推介,聚焦高原特色农业产业品牌打造

为了全面贯彻落实习近平总书记提出的云南要努力成为全国生态文明排头兵的重要指示,云南省委、省政府提出要全力打造世界一流的绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”。全市按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以脱贫攻坚为统领,因地制宜发展高原特色农业助推脱贫攻坚。昭通市农产品品牌建设现状见表2。

表2 昭通市农产品品牌建设现状

4 主要经验

4.1 明确主导产业和发展定位,持续推进高原特色农业产业发展

昭通市委、市政府顺应高质量发展要求,突出发展苹果、马铃薯、天麻、竹子、花椒、特色养殖业“6个百亿元”高原特色产业和其他优势特色产业,基本构建了“6+N”产业发展体系。坚持“一步登顶、跨越发展,产城融合、三产联动,龙头带动、品牌引领,因地制宜、规模经营,科技支撑、绿色高效”五大原则,按照打造全国苹果产量塔尖上10%、“昭通大洋芋、世界马铃薯、扶贫大产业”等发展定位,把培育全市主导产业与发展地方区域特色产业有机结合,以“6个百亿元”高原特色产业为重点,因地制宜规划建设6.67万hm2中国南方冷凉高地优质苹果基地、4万hm2立足大西南面向南亚东南亚的优质马铃薯种薯基地、17.33万hm2优质商品马铃薯高产区、24万hm2笋用竹基地,稳定天麻种植基地8万亩、花椒8.67万hm2以上,开展“一县一业”“一村一品”示范创建,统筹推进蔬菜、蚕桑、魔芋、特色水果等区域特色产业发展。

4.2 加强与企业、高校和科研机构合作,推进高原特色农业产业快速发展

昭通高原特色农业产业和其他区域地方特色产业经过几代人的共同努力,从种植规模、基础设施、品种多元化和品牌打造等都有了质的变化。尤其是“十三五”以来,农业科技进步加速了高原特色农业产业的增长。

苹果产业以8名国家苹果产业技术体系岗位专家组建了市苹果产业发展专家组,加强高等院校、科研院校合作,在产业规划、现代模式栽培、育苗技术等领域获得了支持;引进海升集团十大核心技术,实现了“四省、两高、两早”(省肥60%、省水70%、省地70%、省劳力80%,高品质、高产出,早投产、早回报)的八大种植优势,引领了昭通苹果产业转型升级与提质增效,促进了昭通现代苹果产业技术进步。

4.3 育“龙头”、强主体,推动高原特色农业产业持续健康发展

“十三五”以来,坚持内育外引、扶优扶强抓龙头带动,以大项目带动大发展。全市农业产业化工作取得长足的进步,2019年全市龙头企业达到325家(其中国家级农业龙头企业1家、省级龙头企业16家、市级以上龙头企业165家),比2015年增32.65%;全市农业产业化经营组织实现产值100亿元、销售收入96.8亿元,比2015年分别增38.89%、48.92%;全市亿元以上农业龙头企业8家。

4.4 抓住“三品一标”认证核心,打造高原特色农业产业“绿色食品牌”

全市按照“抓绿色有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”的思路,全力抓好“绿色食品牌”打造。制定了《昭通市打造世界一流“绿色食品牌”工作方案》《昭通市绿色食品产业招商引资办法(试行)》,全市“三品一标”认证累计达445个,其中无公害农产品251个,绿色食品176个,有机食品11个(中绿华夏机构认证),地理标志农产品7个。

4.5 创新发展模式,提高高原特色农业产业组织化程度

“十三五”以来,坚持推动农业产业化重点龙头企业、合作社、职业农民等新型农业经营主体以分工协作,龙头企业发挥市场、技术、产品加工、品牌创建等优势闯市场、创品牌、搞营销,农民专业合作社主要负责组织贫困发展生产,以家庭农场和种养大户作为先进实用技术示范带动,涌现出一系列带贫益贫新模式。

5 得到的启示

5.1 组织建设方面

各级各部门思想上的高度统一,行动上的高度一致为发展高原特色农业产业支撑脱贫攻坚提供了强有力的保障。打响脱贫攻坚战以来,全市广大干部围绕“133”工作思路,以脱贫攻坚统领经济社会发展谋篇布局,以党的建设统领推动各项工作落实,强化铁的纪律和硬的作风,紧扣“两不愁三保障”目标,统筹抓好“5+N个一批”和“六个精准”,扎实做好易地搬迁、基础设施建设、产业培育、劳动力转移就业“四篇文章”,全身心地投入到这场战役中。正是有了这样的高度统一和自觉,全市的高原特色农业产业得到了长足的发展,支撑了深度贫困地区农民的增收脱贫。

5.2 体系建设方面

农业科技推广体系的建立、人才队伍建设、科技创新与推广应用是发展高原特色农业产业支撑脱贫攻坚的基础。近几年来,全市已基本构建了科研推广的农业科技工作队伍,形成市级科研推广一体化—县乡农技推广机构系统化—村级产业指导员网格化的农业科技服务体系。随着农业人才培养和高层次人才引进,为助推脱贫攻坚、巩固脱贫成果,构建高原特色产业体系、生产体系、经营体系接续乡村产业振兴促进滇东北崛起提供科技支撑。

5.2.1 农业科研推广机构逐步稳定完善。一是有综合性科研、推广研究机构一个(昭通市农业科学院)。二是围绕农业产业发展的重头戏“苹果产业”,专门成立了市级、昭阳区、鲁甸县苹果产业发展中心,将果树研究的专家集中统一管理。三是截止2019年底,全市农业农村系统有机构334个,其中农技推广机构308个(市级8个、占2.6%,县级77个、占25%,乡级223个、占72.4%);11县区均成立农产品质量安全监测站、配备了流动监测车和仪器设备。

5.2.2 高原特色产业技术人才稳定发展。产业专业技术人员方面,目前全市苹果产业技术人员105人,马铃薯产业技术人员50人、专职从事马铃薯科研的6人;畜禽养殖业服务队伍在编人员1 127人,其中不在编的村兽医室人员和兽医防疫员1 587人,平均每个行政村1.19人。产业领军人才方面,创建束怀瑞、李灿辉、董雅凤、彩万志、李小林、杨广等一批专家工作站,围绕特色农业发展战略中急需解决的关键技术难题,大力开展科技服务、大力为当地培养科技人才,推动传统产业转型升级;积极组织符合条件人员申报认定“鲲鹏计划”专家,充分利用“鲲鹏计划”专家平台培养出一批乡土产业领军人才,截止目前共有35名农业科技人员入选“鲲鹏计划”。

5.2.3 全市农业科技创新成果及其转化运用为高原特色农业产业高质量发展提供了强有力的技术支撑。近年来,全市农业科技人员积极投身高原特色产业“突破战”,把论文书写在昭通大地,涌现出一大批科技成果,得到部省及各级党委政府高度认可。仅2019年,全市获全国农牧渔业丰收成果二等奖1个,获全国农牧渔业丰收贡献奖3个,获云南省科学进步奖励4个,获国家发明专利1项、实用新型专利2项。全市各级农业科技人员积极按照科技人员“挂县区、挂产业、挂企业”,研究产业技术、研究发展模式,推广经验做法的“三挂两研一推一建”的要求,下沉一线、抵到田间地头推广良种良法,增单产、提品质、创品牌,加速科研成果转化运用,有力有效促进高原特色产业跨越发展。

5.3 以“三个全覆盖”为抓手,是发展高原特色农业产业支撑脱贫攻坚的关键

良种良法是实现高原特色产业发展和农民增收的基础和关键,高度组织化和集约化是实现产业转型升级的必然选择和内在要求,党支部+合作社是实现良种良法、高度组织化和集约化的基本路径和重要保障。2017年、2018年,市委市政府提出“三个全覆盖”的理念后,农业部门把“三个全覆盖”作为加快全市高原特色产业发展助推脱贫攻坚的重要抓手,紧扣“一步登顶、跨越发展,产城融合、三产联动,龙头带动、品牌引领,因地制宜、规模经营,科技支撑、绿色高效”五大原则,坚持“资金跟着贫困户走、贫困户跟着合作社走、合作社跟着产业走”的思路,通过“党支部+合作社+基地+贫困农户”抱团发展,提高农业组织化程度,推进良种良法全覆盖,促进集约化发展,实现产业绿色发展、提质增效、农民增收、贫困户脱贫。特别是2020年,紧扣“昭通大洋芋、世界马铃薯、扶贫大产业”的目标定位,按照“政府搭台、企业唱戏,统一规划、分期实施,体现内涵、示范引领,集中流转、统一整理”要求,在昭阳靖安至永善茂林片区最适宜区域集中打造5万亩马铃薯高标准示范基地(洋芋帝国),塑造昭通农业科技创新与产业扶贫示范、“昭通大洋芋”和“昭通种薯”品牌对外宣传窗口,树立行业标杆、引领产业高质高效发展,理念空前、重视空前、措施空前、力度空前。全市以马铃薯、苹果产业为重点的“三个全覆盖”工作取得历史性突破。

5.3.1 以“党支部+合作社”的方式构建“双绑”利益联结机制,产业组织化程度进一步提升。充分发挥基层党组织在农村的群众优势,大力组织动员群众加入合作社,在全市1 235个贫困村组建以基层党组织主导的专业合作社,推行党支部书记兼任合作社法人代表,增强合作社公信力。引进陕西海升、广东粤旺集团、江西正邦集团等大型龙头企业带动本土企业抱团发展,构建龙头企业绑专业合作社、专业合作社绑贫困户的“双绑”机制,建立“企业+基地+基层党组织主导的专业合作社+农户”的利益共同体,以市场为导向,引导企业、合作社等新型农业经营主体与有产业发展条件的贫困户依法签订利益共享、风险共担的合作协议建立利益联结关系,打通产业到村到户的精准扶贫路径。2019年,全市有531个企业带动有产业发展条件的贫困户15.85万户62.27万人,2 589个合作社带动有产业发展条件的贫困户26.25万户115.9万人,339个(家庭农场、社会化服务组织、农业产业化联合体等)其他主体带动有产业发展条件的贫困户4.12万户、18.48万人。昭阳区农投公司与陕西海升集团合作组建超越农业公司,建设苹果扶贫产业示范园,通过党支部+合作社上联企业下联农户抱团发展,按照3:7投入占股,前三年实行每年6%的固定计提分红给贫困户;三年丰产后,每年按照30%的股份比例分红,分红收益用于反哺贫困群众和村集体经济。2020年,打造的“洋芋帝国”建设有16家企业、合作社参与基地建设,项目涉及昭阳区靖安、洒渔和永善县茂林、莲峰、伍寨共2个县区5个乡镇14个行政村123个村民小组4 834户17 060人(其中:贫困户2 784户8 941人),以“洋芋帝国”建设为示范,聚焦全市19.2万贫困种植户,以3.34 hm2以上规范化连片种植实施6.67万hm2以上马铃薯规范化种植,带动全市马铃薯产业高质量发展,促进“此马铃薯非彼马铃薯”的根本性转变。

5.3.2 以良种良法促进标准化生产,推动集约化品牌化发展,农业产业品牌影响力日益增加。一是围绕苹果、马铃薯、竹子、天麻、花椒、特色养殖等重点产业,组织制订《绿色食品昭通苹果生产技术综合规范》《昭通天麻综合技术规程》《昭通市笋用竹高效培育技术》等32项地方标准和技术规范,建立标准化生产体系,指导实施标准化生产,《昭通乌天麻地方标准》荣获了国家标准创新奖。二是为强化“洋芋帝国”科技支撑,市人民政府与云南省农业科学院签订《昭通市马铃薯高标准示范基地(洋芋帝国)建设合作协议》,就9个方面的合作内容达成6年合作协议。加强与云师大地校合作,通过“凤凰计划专家工作站的形式引进云南师范大学李灿辉教授及其团队支持产业发展。在“洋芋帝国”开展了马铃薯品种评价、提质增效高产栽培技术配套研究、新型肥料评价、除草剂筛选、药剂筛选等26项试验示范;安装了小型气象站和晚疫病监测仪5台,印发了《昭通市马铃薯高标准示范基地栽培技术》《马铃薯病虫害防治重大关键技术措施》《昭通市5万亩马铃薯高标准示范基地(洋芋帝国)晚疫病防控工作方案》,从各个生产关键环节支撑基地健康可持续发展。基地实现了“育种体系、脱毒种薯高效生产技术体系建立、土传病虫害绿色综合防治技术、科学施肥技术、双行起垄栽培和生物可降解地膜”全覆盖;实现专家指导服务全覆盖、良种良法技术配套无盲区。三是积极引导企业参与“三品一标”认证登记。四是着力打造昭阳苹果、鲁甸花椒、镇雄云笋、大关筇竹、彝良天麻、盐津乌骨鸡、绥江半边红李子、永善脐橙等“一县一业”特色产业示范基地。五是组建昭通马铃薯产业发展协会,由协会申报“洋芋帝国”区域公共品牌,鼓励企业制订生产标准并申报企业品牌,积极组织经营主体申报国家和省级农产品品牌。充分发挥昭通市马铃薯产业协会的规范作用,制定区域品牌、地方公共品牌使用规范,督促各企业使用好品牌、保护好品牌、防范乱用毁市场;利用传统、新兴媒体、会展等多角度、多方式进行宣传;开展例如“昭通种薯”广告语大赛、品牌命名有奖征集等营销宣传活动来加大宣传创造影响,以口碑相传扩大市场。

5.3.3 以高度组织化,应对千变万化的大市场,防控风险的能力日趋成熟。按照“龙头企业跟着市场走、农民专业合作社跟着龙头企业走、贫困户跟着农民专业合作社走”组织化模式,农民专业合作社主要负责组织贫困户发展生产,政府部门负责引导和组织龙头企业创品牌、拓市场、搞营销,让千家万户的小生产与现代产业、现代经济有机衔接,以高度组织化应对千变万化的大市场。组织企业参加中国国际农产品交易会、中国昆明国际农业博览会、南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会等大型展销活动,宣传推介昭通特色农产品,拓展销售市场;围绕线上线下交易同步推进,加快农村电商物流建设,已建成1个市级电子商务公共服务中心,10个县(区)级电子商务公共服务中心,139个乡镇(街道办事处)电子商务公共服务站,663个村级电子商务公共服务点;在与公共服务站点配套建设了相应数量的农村物流配送中心及乡村物流中转点,物流快递乡镇(街道办事处)覆盖率达100%。依托各类电商平台,在京东、淘宝、天猫、拼多多等网络销售平台和微信、抖音、快手等新媒体营销平台,推销以昭通苹果为主的高原特色农产品,2019年1~10月,昭通实现网络交易额59.01亿元、同比增长25.3%;网络零售额11.50亿元、同比增长42%,引领示范带动高原特色产业质和量的双提升,促进销售的快速增长[4]。

随着“三个全覆盖”工作的深入推进,“三个全覆盖”已成为引领全市高原特色产业高质量发展,促进农民增收致富,打赢脱贫攻坚战,巩固脱贫成效,促进滇东北崛起的强有力保障。

6 下一步发展建议

2020年昭通市脱贫攻坚战将全面收官,与全国一道全面建成小康社会,全市经济社会发展将全面转入实施乡村振兴战略。全市的贫困群众由绝对贫困转变为相对贫困,随时处于掉落绝对贫困的危机局面,乡村产业振兴战略中产业发展将成为进一步带动脱贫群众致富增收的重要支柱,如何将脱贫群众带入到产业振兴中,防止其再次返贫,将是实现乡村振兴战略的关键。就下一步发展提出以下建议。

6.1 做好全面脱贫与乡村振兴有效衔接

绿色发展是贫困地区脱贫与乡村振兴相融合地关键路径[5-6],脱贫攻坚与乡村振兴有效的产业衔接推动了“产业扶贫”“产业脱贫”向“产业振兴”转变[7]。在加强领导、制度规范、规划思路、政策支持、工作力量以及项目资金安排等方面,对巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略进行系统谋划、一体部署,继续推进贫困地区经济社会发展和群众生活改善。首先要做好政策统筹衔接,全面梳理脱贫攻坚各项政策举措执行效果,研究推动部分临时性、超常规政策举措转化为常态化的制度保障。其次要做好工作统筹衔接,对攻坚期内实施的产业扶贫,要进一步安排好后续工作。再次要做好规划统筹衔接,把脱贫攻坚规划尚待完成的任务、工程、项目等纳入乡村振兴规划,特别要补上农业基础设施短板,实现一定人口规模以上的不搬迁自然村通硬化路。最后要做好工作力量统筹衔接,根据工作需要调整完善专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的工作格局,充分发挥东西部扶贫协作、定点扶贫与社会力量在脱贫攻坚和实施乡村振兴战略有机衔接的作用。

6.2 进一步探索联农带农新机制新路径

把联农带农放在首要位置,以完善利益联结机制为核心,坚持“村村有亮点、组组有看点、户户有支撑”,持续推进良种良法、高度组织化和集约化模式、党支部+合作社“三个全覆盖”,推动农村产业深度融合、培育新产业新业态、打造新载体新模式、完善紧密型利益联结机制,探索新机制开辟新路径,促进农业农村现代化与农户发展生产有机衔接。一是培育新产业新业态。二是打造新载体新模式。依托现代农业产业园、农业科技园区、农产品加工园、农村产业融合发展示范园等,打造农村产业融合发展的平台载体,促进农业内部融合、延伸农业产业链、拓展农业多种功能、发展农业新型业态等多模式融合。三是完善紧密型利益联结机制。健全联农带农有效激励机制,让农民更多分享产业融合发展的增值收益。

6.3 狠抓单点突破带全局,稳步有序推进产业兴旺

围绕“一城三区、若干小镇、产城融合、城乡一体”的滇川黔省级中心城市建设规划,培育“一县一业”主导产业、“一村一品”特色产业,高起点规划、高标准建设一批产业强镇、产业强村示范村镇,层层办样板、建基地,形成“一村一品”支撑“一县一业”,“一县一业”引领“一村一品”发展格局,致力打造一批“世界知名、中国最优、全省一流”特色小镇,突出优势、挖掘特色分期分批建设乡村振兴示范园,以点的突破支撑带动面上发展,稳步有序推进产业兴旺。

6.4 进一步加强新型经营主体培育,促进一二三产融合发展

一是进一步加强主体培育。坚持内培外引相结合,引进、培育龙头企业,规范提升农民专业合作社运行质量,鼓励和支持企业、合作社等新型经营主体发展农业产业。二是强化招商引资。加大招商引资力度,引进有实力的农业龙头企业落户昭通,增强农特产品深加工后劲,增加农特产品附加值和群众产业发展信心,延伸产业链条。三是做好产销对接。整合新型经营主体、电商、消费扶贫等力量,抓好农产品营销,着力抓好产地、产销对接,增强产品流通能力,促进扩销增量。

6.5 进一步挖掘资源内涵,做强、做精高原特色农业产业化旅游业

随着人们的消费观念不断成熟,生态旅游度假备受大众推崇,成为人们追求健康、返璞归真与原生态的生活方式[8]。近年来,昭通市政府举办过苹果文化旅游节、天麻文化旅游节、第二十届中国马铃薯大会和“假如世界没有马铃薯活动”等重大会议和活动,扩大了昭通旅游在省内外的知名度,也吸引了众多游客。建议依托湿地生态旅游资源、民族文化旅游资源、山水峡谷库区资源、丝绸古道古镇资源、红色文化旅游资源、温泉养生旅游资源、民族商品旅游资源等七大特色资源,特别是大山包国家公园、龙头山骡马口世界白银遗址、盐津豆沙关景区、水富西部大峡谷温泉、扎西会议地址、天麻之乡小草坝、金沙江三大巨型电站库区等自然、历史、文化资源[9],以现代人返璞归真、与原生态亲密结合为契机,打造高原特色产业和其他区域地方特色产业及其产业旅游圈,实现共赢。

6.6 进一步壮大“三农”工作队伍,补齐专业化短板

高度重视农业科技创新,围绕新品种、新技术研发攻关,加强对内对外合作,建立科技研发基金和农业科技成果孵化平台,力争多出成果、快出成果、出好成果。健全管理体制和工作机制,培养一批既“能攻关”又“服水土”的科技专家团队,转化一批农业科研成果,切实为全市高原特色产业发展提供科技和人才支撑。从培养新型职业农民、专业户入手,壮大“三农”工作队伍,解决专业化问题。在农业职业教育中增设高原特色产业和其他区域地方特色产业培育专业;充分利用各类培训资源,加大对专业大户、乡土人才的培训力度,提高他们的生产技能和经营管理水平;制定专门计划,对符合条件的中高等学校毕业生、退役军人、返乡农民从事竹产业经营给予补助和贷款支持。同时,要注重挖掘和培养本土人才、实用型人才、技能人才,让人才成为竹产业建设的中坚和骨干。