鲸鱼之路:古英语与中古英语海洋叙事

“一切居所将被洪水席卷,人类将归于灭绝……巨大力量的风暴与台风混合,洪水漫过神庙,七日七夜,境内一切都淹没。”一八七二年从尼尼微出土的“洪水泥板”为我们保留了人类最早的水灾记录文献,《吉尔伽美什》这部苏美尔-巴比伦史诗在大约四千年前就将洪灾归于神的旨意。当洪水英雄乌特纳庇什丁(Utnapishtim)向淡水与智慧之神埃阿(Ea)求问神谕,埃阿除了指点他如何建造船只,还用谜般的语言让乌特纳庇什丁向城里的人们传话:“(我要)去阿普苏,与我主埃阿同住/他将向你们降下如雨的丰收!/大量鸟和鱼的藏匿/……丰收时节的财富!/早晨他会降下面糕之雨/夜晚则降下小麦之雨。”(巴比伦标准版第十一块泥板,第42-47行)

虽然以上就是这几行诗的字面意义,然而对即将被洪水灭绝却一无所知的人群谈起丰收,岂不是十分可疑?古巴比伦与埃及学家马丁·沃辛顿(Martin Worthington)在他二○一九年的新著《埃阿的两面性与吉尔伽美什洪水故事》(Eas Duplicity and the Gilgamesh Flood Story)中,以扎实的语文学进路为我们析出了这几行诗的另一种读法。只需换一种断词法(比如将词组“早晨的面糕”[?ēr kukkī]看作一个词“诵咒”[?ērkukkī]),或将同形词理解成字典里同样成立的其他义项(比如“鱼的藏匿”[puzur nūnī]也可以读作“鱼覆盖”[万物]),这几行诗的意思就会从丰收的祝福摇身变作凶险的末日预警:“[我要]去阿普苏,与我主埃阿同住/他将向你们降下滔天暴雨!/大量鸟[将]被剪除,鱼[将]覆盖[万物]/……大量收割(生命)!/通过唱诵咒语以及女鬼莉莉图/他会降下丰沛如小麦的豪雨”。如此,一条本质是诅咒(或洪水预警)的神谕,却被以诡计著称的埃阿神包装成赐福(就像后世希罗多德在《历史》中记录的诸多模棱两可的神谕那样),为的是稳定民心,让城里的人帮助被选中的乌特纳庇什丁修建完船只,虽然很快他们都将葬身海底。沃辛顿翔实可信的解读被古代近东史学界同仁戏称为 “发现了人类历史上第一例假新闻”。

《吉尔伽美什》中乌特纳庇什丁和他的船的故事直接成了古代世界诸多洪水叙事的样板,包括《希伯来圣经》中家喻户晓的挪亚方舟叙事:“方舟在水面上漂来漂去。水势在地上极其浩大,天下的高山都淹没了”(《创世记》8:18-19);以及散落在印度-雅利安梵语文学各处的先祖摩奴的故事:“(毗湿奴)在察苏萨摩奴期的洪水中化身为鱼,以大地之船救脱摩奴·毗婆室伐多。”(《毗湿奴往世书》)没有洪灾的日子里,海洋就成了這种普世末日叙事的舞台。从古代到中世纪早期的各语种史诗与抒情诗作品中,洪水是形成中的海洋,海洋是和平年代的洪水,是人居社会的反面,人类活动的边界,一切文明终止的地方。

古典梵语文学中亦有将海洋等同于受诅咒之地、鬼国、地狱或监狱的传统:“海洋仍容纳难以承受的地狱之火”(《毗尔诃纳五十咏》);“我赞美投山仙人的胃!大海呼啸翻涌,/海中充满鳄鱼和鲨鱼,填不满他的胃,/而且,他的胃肯定有消化烈火的能力,/乃至感觉炽烈的海底之火柔软如丝绸”(《妙语宝库》);“我那一座美丽的楞伽城,/坐落在大海的对岸上,/里面挤满了可怕的罗刹,/像因陀罗庵摩罗婆底一样……这座楞伽城有一百由旬,/它的四周全是大海汹涌;/你无论如何逃不出去”(《罗摩衍那》)。最后一例中,夸口的正是史诗中的头号反派,十首罗刹王罗波那(Ravana),正是他劫走了罗摩的妻子悉多,越过印度洋的汹涌波涛(“这里是鱼和鳄鱼的家乡,/他一下子就把大海飞渡”),前往他统御的恶魔之岛楞伽(Lanka)—即今日斯里兰卡(Sri Lanka,直译“圣楞伽”),那里与印度本土隔着帕克海峡,位于印度之南。雅利安-吠陀文化以北为尊,北面是湿婆的居所吉罗娑山(Kailasa, 今我国境内喜马拉雅山冈仁波齐峰)所在地,通向白半月、天神世界和解脱;南方则被视为死地,是死神阎魔(Yama)的居所,是烟与黑夜之地,通向黑半月、祖先世界与轮回,也是当年雅利安人从伊朗高原向南亚次大陆迁徙扩张的尽头—大海所在的方向。在古代北印度文明的地理—心灵版图上,大海之外,皆为南方死地,皆是禁忌与蛮荒。

即使在古代海洋或类海洋文明地区的叙事中,大海引诱人,更多时候依然毁灭人,是上古神话中神祇争夺世界统辖权的战场,也是史诗英雄证明其勇气的终极试炼场。荷马在《奥德赛》第五卷中刻画了奥德修斯与海洋绝望的搏斗:“一峰巨浪从大海里攀升,可怕,喷砸/干实的陆基,飞溅的浪沫将一切蒙罩……他躲过[浪的]峰口,但激浪的回弹又将他逮获,/扯开他的抓袍,将他远远抛入水中。/像一条章鱼,被强行拖出壁窝,/吸盘上糊满厚厚的泥污,/同时,他那粗壮的手掌与岩面粘触,/被扯去表皮,巨浪将他淹没。”老普林尼在《自然史》中把航海术看作人类最值得自豪的技艺:“因为还有什么力量能够比大海、风、旋风、暴风雪的力量更猛烈?……人类在任何领域表现出高超的技巧,还能有比使用帆和桨更高明的吗?”塔西佗在《阿古利可拉传》中用海洋来划定不列颠(当时是罗马最偏远的行省)乃至已知世界的北部边界:“在罗马人所知道的岛屿中,不列颠(Britannia)是最大的一个岛……它的北面是一片汪洋大海,略无涯际,唯有惊涛拍岸而已。”

与此同时,四面被海包围的不列颠人自己很早就对家园位置的岛屿性(insularity)—这个词同时也表示“与世隔绝”和“狭隘”—有着深刻的认知,并从中衍生出独特的海洋叙事和身份想象。我们得到的最早记录之一来自不列颠圣徒吉尔达斯(St. Gildas)写于公元六世纪的《论不列颠的摧毁和征服》(De Excidio et Conquestu Britanniae),尽管他用拉丁文而非俗语写作:“在这个位于世界一隅、被寒冰和严霜冻僵的岛屿上(glaciali figore rigenti insulae),基督这位真正的太阳送去了光芒,即他的教义,这光芒普照整个宇宙……我们知道在提比略这名恺撒的统治下,尽管死亡威胁着信仰的传播者,信仰还是得到了无碍的宣扬。”公元八世纪,盎格鲁-撒克逊人可敬的比德(Venerable Bede)在《英吉利人教会史》(Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum)开篇同样以拉丁文写道:“不列颠是一个大洋中的岛屿(oceani insula),曾被称作阿尔滨(Albion),它坐落于西北方,在构成欧洲主体的日耳曼、高卢、西班牙对面,与它们隔着遥远的距离。”比德没有将自己出生的不列颠看作世界中心(虽然对两三个世纪前陆续从斯堪的纳维亚南部、德国北部和尼德兰地区迁徙至不列颠的盎格鲁-撒克逊人而言,不列颠作为故乡的年份并不悠久),而是和历代罗马编年史家和地图编绘者一样,将它看作罗马的遥远边地—他称不列颠位于“(罗马的)西北方”(inter septentrionem et occidentem locata),而没有说罗马位于(不列颠的)东南方。罗马才是“定位点”(oriens)、朝圣终点、精神“首都”,而不列颠—阿尔滨—英格兰是政治、宗教、精神上的边地—隔绝地—孤岛,与罗马和“欧洲主体”代表的真正的世界远隔重洋。

“闪烁其词的水神埃阿”(中间被鱼包围者),阿达印章,约公元前2300年

在盎格鲁-撒克逊时期以古英语(Old English)写作的文学和历史作品中,大海同样被描述为难以逾越的天堑、凶险的蛮荒之地、只有迫不得已才会踏足的弃绝之地。古英语文学最重要的手抄本《埃克塞特抄本》(Exeter Book,成书于10世纪)里收录了一首后来被命名为《流浪者》(The Wanderer,约创作于7-9世纪)的挽歌,它以沉重的声调捕捉到了大海作为流放地的悲剧氛围,其中大海被看作命运(wyrd)施行其冷酷意志的媒介:

那孤独的人,时常盼望着

好运和神恩,尽管心中悲恸,

他必须用双手划桨,穿越大洋之路,

在冰冷的海上(hrimcealde s?),久久流浪,

踏上放逐之路(wr?clastas),命运如此无情!

(第1-5行,包慧怡译,下同)

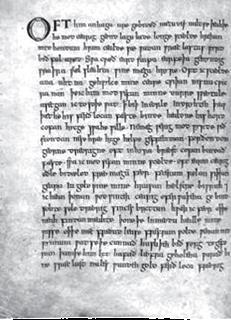

古英語挽歌《流浪者》手稿,《埃克塞特抄本》,10世纪

类似地,另一首收录于《埃克塞特抄本》的古英语挽歌《航海者》(The Seafarer,7-9世纪)也以铿锵的头韵、曲折如波涛的迂回修辞(kenning)、醒目的行间停顿(caesura)、嵌套丰富的同位语结构(apposition)串起了海洋的一系列严酷属性。大海成了一个空心的处所:充满陆地生活的苍白替代品,充满由畅饮蜜酒的“厅堂”为象征的俗世生活的回忆,却捧不出任何实质性的美好之物,可被视为虚无本身。第一人称叙事者/诗人感到需要为海洋这片虚无空间填上凄厉的鸟鸣声(尽管它们并未给“我”送来慰藉),这本身也体现了中世纪心智中无处不在的“空白恐惧症”(horror vacui)或“丰盈饥渴症”(appetitio uberitatis):

我什么也听不见,除了咆哮的大海(hlimman s?)

那凛冽的波涛。有时我把天鹅的歌声

收集来愉悦自己,用塘鹅的聒噪

还有麻鹬的尖叫,代替人类的欢笑,

用海鸥的长啸,代替蜜酒的畅饮(medo-drince)。

(第12-22行)

让-佛朗索瓦·马特(Jean-Fran?ois Mattéi)在《柏拉图与神话之镜:从黄金时代到大西岛》(Platon et le miroir du mythe: De l?ge dor à lAtlantide)中如此评论海洋:“海水的虚假的直流、倒流,并不能如地狱河水那般,引领灵魂走向正确的终点……大海是腐败和死亡的处所,海面则是一个遗忘的迷宫,透过那些转瞬即逝的幻影所反射的只是一些存在的表象……大海所呈现的形象就如创世之初:它是对辨证术的迅速否定……海上只有流通或战争,交换或死亡,而没有思想和生命的沉静平原。” 如果这段话对于柏拉图对话中的海(主要为地中海)是贴切的,对于裹挟不列颠的浩瀚的北大西洋就更为贴切,对《贝奥武甫》(Beowulf,8世纪或更早)的匿名作者笔下的挪威海与北海也同样适用。《贝奥武甫》虽然是古英语第一大史诗,其主要情节却发生在今日斯堪的纳维亚诸国,甚至都没有提到英格兰,以至于被它早年的编辑格里姆尔·托尔克林(Grímur Thorkelín)戏称为“一首用盎格鲁-撒克逊方言写就的丹麦史诗”。

史诗开篇(第10行),诗人夸赞长矛丹麦人(Dar-Denes)的王朝奠基者坚盾·希夫松(Shield Sheafson)的勇武:“最后,鲸鱼之路(hron-rade)以外/所有海岸线上的每个部族/都向他屈服,前来纳贡。那真是个好国王!”以“鲸鱼之路”代指海洋是古英语诗歌和古诺斯诸语(Old Norse)诗歌中最常见的迂回修辞之一,在古冰岛语史诗《埃达》(Edda)中出现得尤为频繁。古英语中其他用来指称海洋的复合表达还有:“怪兽之家”“流亡之路”“风之大陆”“塘鹅的浴池”“波涛的绳结”“天鹅之路”,等等。在丹麦王霍斯加(Hrothgar)的宫殿、“厅堂之中的厅堂”雄鹿之厅(Heorot)中,贝奥武甫直面质疑他勇气的翁法尔斯(Unferth),讲述了自己在一场海泳竞赛中与怪兽的搏斗:“海兽把我拖到海底……我的肉不是为了被吃/不会有怪物在海底大摆筵席/狼吞虎咽,大口啃噬/相反,早晨到来,被斩碎的它们/陷入剑之沉睡,坠落又浮起/如同海洋废墟”。深海中栖息着可怖的食人海怪,这在盎格鲁-撒克逊人的海洋想象中与在他们的古希腊前辈那里一样确凿。《贝奥武甫》中,“海洋”(古英语mere或者s?)还常与其他名词组合成新的迂回表达,比如“(贝奥武甫的)海之勇”(mere-faran)、“海之挑战”(mere-str?ta)、“(对)海洋(感到)疲惫”(s?-me?e)等。这些词语或处理人类与海洋搏斗的状态,或处理海上经历给人造成的精神影响,同样是我们窥视盎格鲁-撒克逊人海洋品格的隐秘窗口。

到了以中古英语写作的十二至十五世纪,大部分诗人放弃了押头韵(alliteration)这一古英语诗歌最为醒目的韵式特征,许多精彩的关于海洋的迂回表达也让位于中古英语中更为“平衡”的偏正结构。然而在伦敦为代表的大城市之外,以西北部方言写作的十四世纪中古英语诗人中出现了一波“头韵复兴”的浪潮,个中翘楚就是长诗《珍珠》《清洁》《坚忍》《高文爵士与绿骑士》的作者“《珍珠》诗人”(Pearl-Poet)—由于不知道他姓甚名谁,学界只能用他代表作的题目来称呼他。这位与乔叟同时代的、手艺精湛的匿名诗人在改编自圣经《约拿书》的长诗《坚忍》(Patience)中,生动刻画了约拿被投入大海那一瞬的惊心动魄:“鲸鱼的下颚庞大无比,[约拿]形如大教堂门内的一粒微尘。”(As mote in at a munster dor, so mukel wern his chawlez.)这是《坚忍》的第二百六十八行,在这首长达五百三十二行的头韵诗里几乎位于正中的位置。在双重意义上,约拿被大海“卡在正中”(caught in the middle),也被自己的渺小与鲸鱼嘴的硕大之间的反差彻底震慑了。鲸鱼只是其栖息地—海洋—的一个换喻(metonym),是“怪兽之家”中不可穷尽的海兽之一;假如光是一条鲸鱼的入口就已如此庞大,使得落入其中的约拿形如蜉蝣,谁又能丈量抑或想象他即将进入的汪洋的边界呢?在黑暗的鲸腹里度过三天三夜后,约拿终于能够接受这一事实:自己的无能与造物主的全能之间没有对等可言。于是约拿在第三个夜间诚心忏悔,作了一首赞美诗兼祷歌,铿锵的中古英语头韵唤起了数世纪前古英语音节的回响,使之在六百年后仍保留着不减当年的悲剧力量:

我曾仰望你,主啊,一边悲恸哀哭,

当我藏身于漆黑的地狱子宫,你听见我;

你将我浸没于深海的幽暗之心,

你的海洋用惊涛骇浪包围我:

你的洪流四涌,你深不可测的水渊

还有你的漩涡在各自的道路上

咆哮发怒,争先恐后,滚过我的头顶。

可是我说,即使我被困在这深海之底,

满心忧惧,被迫与你清澈的目光分离,

不得见你,但我希望终有一日我能

再度踏入你的殿宇,重新侍奉你。

我的四周被水墙和自己的悲伤围起

海渊捆绑我的身体,使我在此地为囚。

(《坚忍》第305-318行,包慧怡译)

这是一种幽闭恐惧症的海洋—不见于古英语诗歌、由“《珍珠》诗人”新创的迂回修辞“地狱子宫”(helle-wombe)是其写照—正是这片伸手不见五指的“海渊”将先知囚禁。这片海成了古英语诗歌中象征一切尘世欢愉的“厅堂”的扭曲镜像,一种熄灭所有人间希望的“反厅堂”。对约拿这名不情愿的先知而言,大海千真萬确就是地狱、利维坦乃至撒旦本人的象征,是某种他必须首先砸碎,才能让自己的声音再次获得神之垂听的阻隔之物。他也的确这么做了:通过他真挚的忏悔、痛苦的祈祷、请求垂怜与哀矜的恳切,约拿的声音穿透了看似密不透风的海洋。这支在至深的黑暗与囚禁中唱出的祷歌,或许如约拿本人一样微小脆弱,最终却坚定地洞穿鲸腹,洞穿大海,洞穿云层,抵达了他的祈祷对象所在的苍穹,“你的殿宇”,天上的“厅堂”。在“《珍珠》诗人”这位十四世纪中古英语头韵大师笔下,《约拿书》中形象寡淡的小先知凭借信仰的力量,重新定义和划分了海洋、陆地、天空之间的边界。

“鲸鱼”,13世纪英国动物寓言集手稿

最后,我们来到被看作“最后一个中世纪诗人、第一个文艺复兴诗人”的杰弗里·乔叟(Geoffrey Chaucer)那里,打开有“英语文学第一书”之美誉的《坎特伯雷故事集》(这种说法并不准确,完全忽略了整个用古英语写作的盎格鲁-撒克逊时期)。乔叟虽然是“《珍珠》诗人”的同辈,两人甚至可能打过照面,但在《自由农的故事》(The Franklins Tale)中,用中古英语伦敦大都会方言写作的海关官员乔叟刻画了一幅截然不同的海景。对主人公奥雷利乌斯(Aurelius)而言,大海不再是吞噬一切的禁地,不再是上演《启示录》式终末剧的绝望舞台,不再等同于地狱或命运,而是可被游说、打动和操纵的寓意式自然力量。为了让大海涨潮淹没布列塔尼的礁石,好让自己能与发下鲁莽誓言的有夫之妇多丽根(Dorigen)共度春宵,奥雷利乌斯苦苦向太阳神阿波罗(一个略显曲折的祈祷对象)求情:

福波斯大人……

你有福的姐妹,明亮的露琪娜月神

是海洋的主神和王后

(尽管涅普顿才是海中的神祇

但她是驾驭于他之上的女王)……

她毫不懈怠地追随你,

正如大海自然而然地渴望

追随她,因为她是掌管

大海以及大小河川的女神。

因此,福波斯大人,这是我的祈求—

展现这奇迹吧,否则我就会心碎—

在下一次日月对冲的时分,

—那将发生在狮子宫内—

恳求她升起滔天巨浪

至少要比布列塔尼阿莫里凯地区

最高的礁石还要高出五英寻;

并让这波涨潮持续整整两年。

如此我就可以明确对我的夫人说,

“信守诺言吧,礁石们已经消失。”

(第1041-1154行,包慧怡译)

中世纪盛期T-O地图中载满船只的海洋,14世纪手稿

凡人希求为了自己的风流韵事向冷漠的大海施压—尽管拐了两道弯—这在充斥着英雄与海怪的殊死搏斗的古英语文学中是不可想象的。并且在这个故事里,大海真的帮了情人的忙,用潮水隐去了礁石—虽然并非是被奥雷利乌斯的修辞术打动,而是由于后文中一名术士所施展的占星术(文中被称作“魔法”),以及奥雷利乌斯向他支付的一千镑酬金。这里我们可以看到来自欧陆的典雅爱情文学的影响—主要是法国,乔叟是《玫瑰传奇》等古法语罗曼司的热心翻译者和传播者—也可以看到奥基坦语吟游诗人和宫廷诗歌传统的影响。以乔叟为典例的伦敦方言中古英语文学中(以“《珍珠》诗人”代表的西北方言头韵作家是那个时代的绝对异类,《坚忍》仅有一份孤本手稿传世,《坎特伯雷故事集》却有一百多份),大海用一种比此前任何时代都更亲民的方式完成了自身形象的拟人化。人类自此可以希冀与海洋周旋、商榷、议价,也能更自信和有效地利用、调御、驯服海洋。

到了中世纪晚期以及文艺复兴时期的英语文学作品中,大海日益呈现出更加活泼、幽默、丰富多变的性情。海洋想象的嬗变背后,航海术的进步和不久后地理大发现时代的变革当然起了作用,但绝非唯一的推动者,只是这一主题如海洋本身一样庞杂浩渺,小文已无篇幅进一步展开。从“丰沛如小麦的豪雨”到南方死地,再到“怪兽之家”,从“鲸鱼之路”到“地狱子宫”,再到露琪娜的追随者,不同地域不同年代的海洋叙事终究是一面人性之镜,映照出人类持续变化的看待自身与这颗海蓝星球的方式。