被隐去的女病案——中国首例哥罗芳麻醉术新考

陈 琦

(北京大学医学人文学院,北京 100191)

在中外文化交流中,医学是不可忽视的力量。19世纪,随着麻醉、消毒防腐、输血技术的相继突破,西医外科取得了突飞猛进的发展。这些技术的传入,为西医在中国的发展和推广提供了有利条件。乙醚和哥罗芳(氯仿)作为手术麻醉剂,都是由广州眼科医局的美国传教士医生伯驾(Peter Parker,1804—1888)率先在中国应用的。这是西医东渐的标志性事件之一,因此受到中国医学史家的关注。然而在关于伯驾首例成功的哥罗芳麻醉术的各种研究中,手术日期说法不一,差异较大。这些研究都声称取证于伯驾发表在公开发行的《中国丛报》中的医院报告,为何会产生不同的结论?究竟哪一例才是伯驾首例成功的哥罗芳术?在梳理比较了不同版本的医院报告后,本文发现其实《中国丛报》中并未收录伯驾最早期的哥罗芳麻醉术,其背后的原因值得探讨。

1 哥罗芳的传入

首个被广泛接受的麻醉剂——乙醚有刺激性强、易燃、恶心呕吐反应多等缺点,促使研究者们寻找更好的药物。1847年,爱丁堡的妇产科教授辛普森(James Simpson)发现哥罗芳具有麻醉效应,并将其用于孕妇分娩镇痛[1]。与乙醚相比,哥罗芳麻醉性强,有令人愉悦的芳香,患者体验也更为舒适,很快风靡一时。

继成功将乙醚麻醉引入中国后,伯驾又率先在华开展了哥罗芳麻醉术。1850年的《中国丛报》刊登了伯驾的《广州眼科医局第十五次报告(1848年至1849年)》,其中专门有一节详细介绍获得哥罗芳的途径以及使用情况:

我要感谢纽约的希富林(H. M. Schiefflin)先生提供了充裕的极好的哥罗芳,还附赠了爱丁堡的辛普森医生关于这种新麻醉剂的册子。这是19世纪带给我们的减缓病痛的出色制剂,这里是关于它的一些简单必要的提示。

我给成人的哥罗芳用量是1打兰(drachm)左右,从油纸布包裹的海绵中缓慢吸入,油纸布可以防止哥罗芳蒸发。在有些病例中,需要再来一次。

在收到纽约的哥罗芳之前,我有过好几次失败经历,没法将患者置于它的麻醉下,我用的是从别处获得的一小瓶哥罗芳。它被用于第28307号患者,但是当这个小伙子被告知这会让他丧失知觉时,他强烈排斥使用它。他说哥罗芳感觉上就像滚烫的水一样,其他人也有同样的抱怨。这可能要归因于物品的质量,现在用的哥罗芳就没有明显的类似感觉。

关于哥罗芳会导致严重危害的报道使对它的应用更加谨慎,决不能将它用于肺部、心脏或头部有患病体质的患者身上。在我使用哥罗芳的8个或10个病例中,没有产生过不良后果(1)粗体文字系原文中强调。。最近,我才冒险把它应用于截石术,就是最后两个病例。第一个病例中,在患者完全被麻醉之前,有瞬间的抽搐,不过他术后对此并无记忆。如前所述,当他看到结石时的第一反应是痛苦终于结束了。在第二个病例中,患者迅速进入了麻醉状态,没有抽搐、咳嗽,或恶心,药劲过后如同睡了一觉醒来一样。在第31465号和第27931号病例术中,有位旁观者进来。在第一个手术中,他以为患者已经死了;在第二个手术中,他认为患者快要死了。但是,两例最后都没有发生不良后果。[2]

以上是伯驾对哥罗芳术的整体介绍,说明他在收到纽约来的哥罗芳之前已经开始尝试用哥罗芳来麻醉,第一例用于第28307号患者,可惜这一例和其他几例都没有成功。关于这几个失败案例,伯驾在别处没有再提起,用纽约来的哥罗芳进行的成功麻醉术病例则在报告各处都有描述。至于哪一个是他首例成功的哥罗芳术,伯驾并未道明,这就为后来研究者们的说法不一埋下了伏笔。

2 《中国丛报》中首例成功哥罗芳术时间辨析

2.1 首例哥罗芳术日期既往研究的考证

关于哥罗芳在华成功使用的首例日期主要有三种说法:其一,1848年的4月17日;其二,1849年12月24日;其三,1849年11月24日。研究者们均声称依据的是伯驾发表在《中国丛报》上的医院报告。《中国丛报》是由美国传教士于1832年在广州创办的综合性英文月刊,是当时沟通中西文化的重要媒介[3]。为何从同一刊物的医院报告中能得出三个不同的日期?下面将一一分析。

前两个说法其实指的是同一位患者。第一个日期“1848年的4月17日”来自王吉民和伍连德合著的《中国医史》(《王伍医史》)。这是第一部由我国学者用英文编著的医学史书,出版后即成为外国学者了解中国医学发展的重要参考书籍,因此其说法多被国际学者所引用。《王伍医史》在介绍“首例”哥罗芳麻醉术时,特地注释道“在这种新麻醉剂下进行的第一例手术显然(apparently)是在1848年的4月17日,患者所患乳腺肥大症”[4]。王吉民后来在《中华医学杂志》中发表的“中国新医事物纪始”中也提到“第一次试用氯仿麻醉法系一八四八年。由柏嘉(2)即伯驾,另一译名。医师倡行(氯仿为英国辛姆森一八四七年发现)”[5]。第二个说法“1849年12月24日”来自广州市中山大学孙逸仙纪念医院(3)前身为广州眼科医局。麻醉师许冬妮的论文[6](以下简称“许文”)。同一个病例,为何两种说法相差长达一年八个月?细看病例描述,答案自然揭晓。

该病例是报告中“肿瘤和其他赘生物”这一节的首例:

第27231号,1848年4月17日。双乳肥大症,增生十年,在哥罗芳麻醉下成功切除。卢氏,42岁,来自南海,第一次来医院是在4月17日。在经过数周的术前准备治疗后,在即将手术之际,却突然被她不耐烦的吸鸦片的丈夫叫回了家。去年夏天,她丈夫去世了,她重新回到医院请求手术,此时病灶已经扩增了近三分之一。

1849年12月24日,Bowring医生和其他先生都在场时,在Marjoribanks医生及我的高年资学生的帮助下,左侧乳腺在三分半钟内被切除下来,周长为2英尺2.5英寸,重约6磅。当她来到手术台时,处于高度的紧张和兴奋中,这种情绪又因哥罗芳的第一次应用而加剧。作为天主教徒,她呼唤着圣母玛利亚和救世主的名字而祈祷。不过再次吸入(哥罗芳)后,她很快完全失去了知觉。第二天,她说自己只在乳房切除后缝合时才有意识。

一个月后,她的右侧乳房在三分钟内被切除,长2英尺,重5.5磅。这次她自己请求使用哥罗芳麻醉,并在吸入后即刻进入了麻醉状态……[2]

只看该病例的开头,确实很容易以为该女患者是在“1848年4月17日”进行的哥罗芳麻醉术。可往后仔细查看就会发现其实“1848年4月17日”只是患者的入院时间,而非手术时间。该患者是在“1849年12月24日”才进行的“第一次”哥罗芳术,第二种说法[6]即源于此。这个“第一次”可以有两种含义,其一是患者首次在哥罗芳麻醉下手术,因为她后来进行另一侧乳房切除时,再次使用了哥罗芳麻醉。其二是医生首次应用哥罗芳。在伯驾的医院报告中其实还有多例早于“1849年12月24日”的手术。因此,这里的“第一次”其实指的是患者的第一次哥罗芳术,而非伯驾医生的首次应用。所以,前两种说法都是不正确的。

第三个日期“1849年11月24日”流传甚广。1935年,时任博济医院院长的嘉惠霖(William Cadbury)和琼斯女士(Mary Jones)合著的《博济医院百年》(以下简称“嘉文”)出版,书中提到:“1849年11月24日,一例截石术在哥罗芳麻醉下进行,这是第一次使用。”[7]这个说法看似很明确,其实跟上一例同样存在歧义,既可以理解为“第一次哥罗芳麻醉术”,也可以理解为“第一次哥罗芳麻醉的截石术”。嘉文并未提及其他使用了哥罗芳进行的麻醉术,因此很容易被理解为“第一次哥罗芳麻醉术”。其说法后来被广泛采用,比如美国的海外传教研究中心荣誉主任安德森(Gerald Anderson)的《伯驾与西医在中国的传入》[8]一文,以及其他提及伯驾麻醉术的文章[9—11],都将“1849年11月24日”视为伯驾第一次成功使用哥罗芳麻醉的日期。

伯驾的医院报告中专辟一节介绍了医院所做的“截石术”,最后一段介绍了在哥罗芳麻醉下进行的两例截石术。嘉文中所提手术即是其中的第一例:

第34191号,1849年11月24日。三磷酸膀胱结石。兰庆元(音),26岁,来自番禺(音)。在上述日期,在哥罗芳的作用下,结石被取出。患者苏醒过来时,询问何时开始手术,得到的回答是已经取出的结石……患者很快痊愈了。[2]

另一位膀胱结石患者先前来医院看过后就消失了,现在听闻同伴手术成功的消息,鼓起勇气回到医院。1850年1月2日,这位患者(编号34250)也在哥罗芳麻醉下进行了截石术,出院后给伯驾送来了一块牌匾,感谢伯驾治好他的“沙淋之症”(结石),并将伯驾誉为“再世华佗”(该病例详情记载在伯驾的第十六份医院报告中)([12],页10)。

“1849年11月24日”这例手术是《广州眼科医局第十五次报告》中第一次出现哥罗芳麻醉,所以也很容易被认为是首例。然而该报告并不是按照手术时间排序的,而是按照“截石术”“枪伤和其他外伤”“肿瘤和其他赘生物”等不同类型排的。该手术是伯驾在截石术中首次应用哥罗芳,然而“肿瘤和其他赘生物”中还有多例手术早于此例。在前述“哥罗芳的传入”一节的描述中,伯驾提到“在我使用哥罗芳的8个或10个病例中,没有产生过不良后果。最近,我才冒险把它应用于截石术,就是最后两个病例”。也可知,在截石术之前已经至少有6例使用过哥罗芳。

至此,可以得出结论,上述文献中关于中国首例成功哥罗芳麻醉术日期的三种说法均有误。产生原因归纳起来主要有三个:首先,在长达28页的医院报告中,“哥罗芳”一词散落其间并不醒目,往往在一大段手术描述中只会一两次提到这个词,需要仔细辨认;其次,伯驾报告中的病例并非按照时间顺序排列,病例号后的时间也并不统一,有的是手术时间,有的则是首诊时间,需要仔细阅读全病例才能判断;再次,语言上的问题,在发现“首次”字眼时要结合上下文判断到底是患者的首次还是医生的首次,是该病种的首次,还是所有类型的首次。在以医院报告为资料研究其他问题时,这几点同样值得注意。

2.2 《中国丛报》中的首例成功哥罗芳术

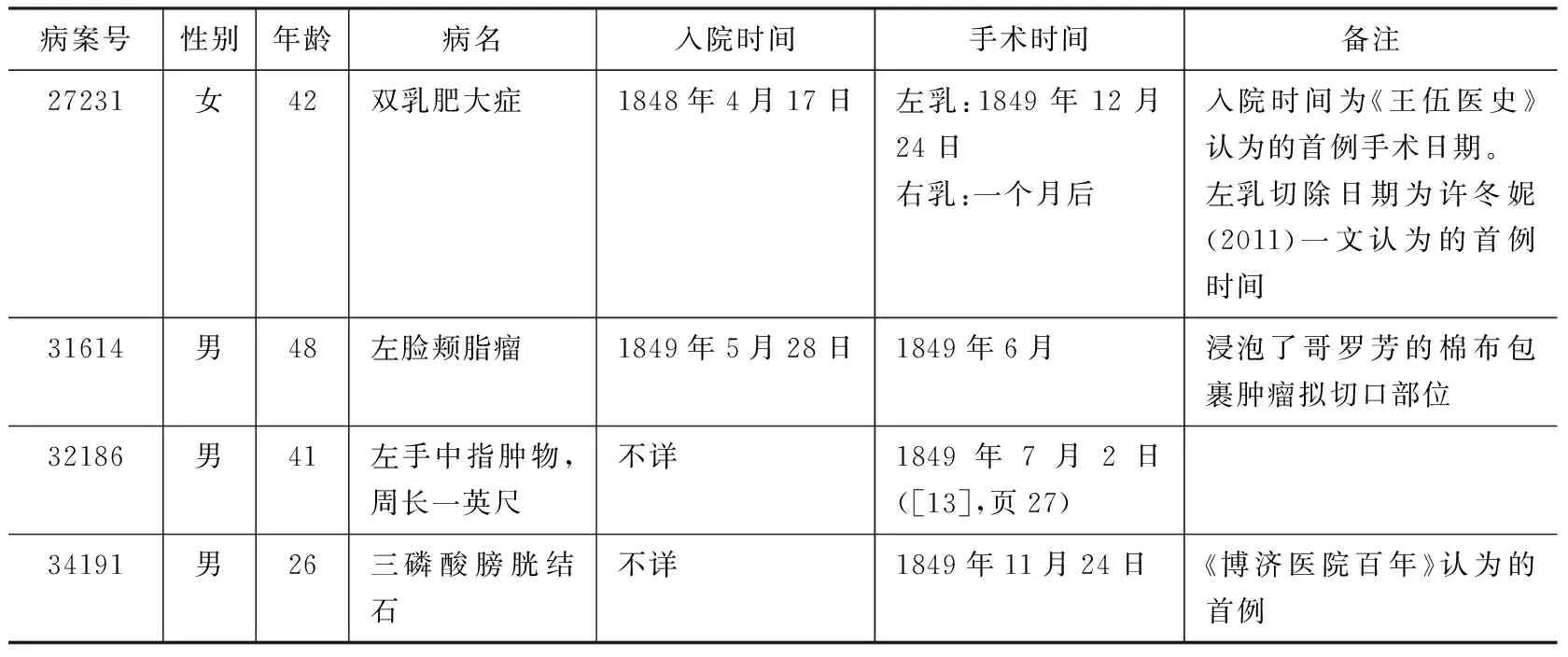

在《中国丛报》的伯驾医院报告中,究竟哪一例是最早的哥罗芳术呢?经过仔细查找和比对,伯驾共描述了5例哥罗芳应用,其中第27231号做了两次手术,基本情况整理见表1(按病案号排序):

表1 伯驾第十五份医院报告[2]中使用哥罗芳的病例

从上表可以看出,最先在手术中应用哥罗芳的是第31614号:

第31614号,1849年5月28日。一位奔波千里前来寻求手术治疗的绅士。苏福(音译),48岁,浙江人氏,左脸颊长了一个周长约1英尺的脂瘤。他从到过广州的朋友处听说眼科医局后,经过了62天的长途跋涉,专程求治。当他得知肿瘤可以安全切除后显得非常激动。经过几天的休息及前期准备后,肿瘤被摘除了。他看起来体质纤弱,所以决定不给他直接吸入哥罗芳,而是用两条浸泡了哥罗芳的棉布包裹肿瘤拟切口部位。这种方法很少使用,当患者充分在其作用下时,快速进行了手术。肿瘤被切除,动脉出乎意料得多,结扎了大血管……7月4日,患者准备启程回家了……[2]

该记录并没有指出具体手术的日子,根据其中的描述推测应该是在1849年6月,比前述三种说法都要早。在报告中,该病例之前的其他手术都没有提及哥罗芳。由于该患者在手术中并没有吸入哥罗芳,而只是应用于局部包裹肿瘤,因此不能视为经典的哥罗芳麻醉术,不过由此可以看出伯驾对于哥罗芳应用的谨慎态度。因此,除去这一例,在伯驾撰写该医院报告时,共给8位患者进行了9次(4)有两次是同一位患者(即第27231号)。哥罗芳吸入麻醉手术。在这些成功经验的基础上,后来伯驾的大部分手术都采取了哥罗芳麻醉([12],页4)。

除了这一例手术外,《中国丛报》中最早的就是第32186号了。患者为一位41岁的农民,左手中指长有周长一英尺的肿瘤,在1849年7月2日进行的哥罗芳麻醉术,约一个月后伤口愈合([13],页27)。如此看来,“1849年7月2日”似乎就是首例成功的哥罗芳术日期了,然而事实并非如此。

3 首例哥罗芳麻醉术新考

3.1 被隐去的女病案

以上论证引用的都是伯驾在《中国丛报》中公开发表的第十五次医院报告,殊不知该报告是有删节的。除了这个公开版本,《中国丛报》办公室还印刷了一个医院报告单行本《中华医务传教会年会记录及广州眼科医局第十五次报告(1848—1849年)》。该单行本报告更为详细。经逐字比对,发现单行本比公开发行的版本多两个病例:第31465号([13],页26—27)和第32265号([13],页28)。巧合的是,两例皆为女性外生殖器病变。前者是在哥罗芳麻醉下进行的外阴赘生物切除术,病例描述摘译如下:

第31465号,(1849年)5月17日。外阴象皮病。胡氏,34岁,广州人氏。身患这种令人作呕(loathsome)的顽疾已达十年之久。赘生物主要来自阴部,涉及阴唇,一直下垂至距双膝一半的距离。尺寸形状类似男人的手和手腕……患者是一位不到周岁的幼儿的母亲,在一位年长亲戚的陪伴下前来就诊。6月初,在哥罗芳的作用下,患者在毫无知觉下做了手术……有很多小血管出血,但很快就停止了渗血;只有两三根需要结扎。没有任何因哥罗芳而引起的不适反应,患者很快就痊愈了。这位女士在整个住院期间的举止,显示出她有着相当纯洁的心灵。她的语言知识在中国的中层妇女中非同寻常。她饶有兴趣地认真阅读了提供给她的福音和基督书籍。离院时,她满怀感激,不仅是为了解除了病痛,还为了所获得的宗教知识。([13],页26—27)

该女患者的手术时间是1849年6月初,比公开发行的《中国丛报》上所有病例都要早。虽然该病例未被收入在公开发行的版本中,但是仍留下了蛛丝马迹。如前所述,在“哥罗芳的传入”一节提到在第31465号患者手术时,有位旁观者进来,并且认为“患者已经死了”[2]。

第二个病例为分娩时产婆接生不当引起的阴道口严重粘连狭窄:

第32265号,1849年7月2日。接生操作不当?曹氏,23岁,来自南海区的纺织女工,于7月2日在母亲和姐姐的陪伴下来到医院。她母亲说,自己的女儿在两年前初产时非常困难,阴道从此完全闭合,导致家庭不幸福。她很想知道外科手术是否可以解决这个问题。经检查,发现阴道口粘连严重,只剩尿道口下面稍偏右有一点开口,几乎连一根探针也放不下。

我们鼓励她可以期待一个良好的手术效果,但也建议她在凉爽的秋天再来手术,等待手术的时间远小于她已承受痛苦的时间。但是病人催促能早点手术,因为当时是纺织业比较空闲的季节,而过几个月情况就不一样了。不过,最终她还是推迟到了9月初才返回,并得到了救治。幸运的是我们先对直肠进行了检查,发现直肠粘连情况严重,开了一个垂直切口以克服梗阻。这部分位置确定后,将细长的圆头手术刀穿过小孔,做了一个水平切口,使之足以容纳一个导管。在此引导下,在尿道(异常大)周围从右至左切开半英寸的半月形切口,然后向相反的方向延伸。 这使得阻塞减轻,手指得以进入探明某些点也有粘连(可能是横纹粘连)。 这些水平粘连处也用圆头手术刀进行了分割。出血程度适中,经注射冷水后出血迅速消退。夜里留置了一个蜡脂棉绒条,接下来的几天,每日早晚换一次。随着伤口的压痛消退,每天引入魏氏阴道扩张器,扩张到患者能够承受的程度,然后再重新置入棉条。就这样,她得到了救治。后来她母亲告知,幸福又回到了家庭。([13],页28)

关于这个病例,伯驾认为如果当初分娩后护理小心谨慎,这样的后果是可以避免的([13],页29)。

3.2 女性就男医的困境

通过医学让中国民众对教义产生兴趣,正是传教士医生们来华行医的主要目的。因此,伯驾在医院报告最后总会颇费笔墨地描述医院的宗教活动情况,以及患者们是如何被感化的,以此说明医学传教的有效性以获取教会的支持。在传教士构建的话语空间中,中国女性被固化为苦难、卑微、备受桎梏的形象,是需要“福音”拯救的弱势群体,这种构建有助于显示在中国传教的合法性[14]。在被隐去的第一个病案中,伯驾除了描述病情、手术过程以外,还特地赞美了患者的举止、心灵和对基督教的兴趣。这例目前记载中首例成功的哥罗芳麻醉术,非常符合医学传教的宗旨。而第二个病例因其罕见性,受到了医生同行的关注,伯驾曾被多次仔细询问([13],页29)。无论从宣扬教义,还是借罕见病例提高声誉来看,若非怕公开出版后惹出麻烦,这两个病案都是没有理由被删除的。究竟会是什么强大的力量导致了这两个病案被隐去呢?笔者认为最大的可能是中国特殊的性别隔离文化。

中国传统文化推崇“男女授受不亲”,虽然女性免不了要就男医,但是有很多禁忌,隔衣诊脉、悬丝诊脉的故事流传至今。当女性隐私部位患疾时,即使有生命危险也不愿男医诊治的现象并不罕见。元明善作《节妇马氏传》云:“大德七年十月,乳生疡,或曰当迎医,不尔且危。马氏曰:‘吾杨氏寡妇也,宁死,此疾不可男子见。’竟死。”马氏乳腺患病,但是宁死也不让男医诊疗,以免玷污贞节([15],页97—98)。到了明代,对女性身体的约束更为加强[16]。明代名医陈实功在《外科正宗·五戒七要》中提出:“凡视妇女及孀尼僧人等,必候侍者在旁,然后入房诊视,倘旁无伴,不可自看。”“凡娟妓及私伙家请看,亦当正己视如良家子女,不可他意见戏,以取不正,视毕便回。”([17],页220)明代李梴在《医学入门·习医规则》中提出“如诊妇女,须托其至亲先问证色与舌,及所饮食,然后随其所便,或症重而就床隔帐诊之,或症轻而就门隔帏诊之,亦必以薄纱罩手。”“寡妇室女,愈加敬谨,此非小节。”([17],页224)在清朝,为了缓和满汉矛盾,儒家学说得以强化。与前朝相比,礼教对妇产科学的束缚有增无减[18]。为了能更准确地诊断疾病,医生诊治女患者时会带上身体模型,让患者或其家属在模型上指出病痛之处,既避免了男女肌肤接触的尴尬,保护了隐私,又提高了诊断的可靠性。在中国女性所看疾病中,最受礼教规范约束的当属妇产科,女性往往宁死不肯接受医生作妇科检查[19],遑论洋医。

对于中国的性别文化,传教士们并非不了解。医疗事业直接关乎传教事业的成败,一旦引起中国民众或政府的敌视,对于传教事业而言有百害而无一利。为了尽可能避免引起民众的对抗情绪甚至反洋教活动,教会医院极为注重控制医疗风险[20]。近代教案发生的原因很多,但文化上的隔膜、恐惧与冲突是一个重要原因,医疗引起的教案多与此相关[21]。为了传教事业的发展,传教士们都会尽量去了解并适应中国的风俗习惯。正如湘雅医学院创办人胡美(Edward Hume)所言,“如果外国学校或一个外国人,不能像嫁接的枝条那样与活树的有机体融为一体,就会死去。我们现在必须想方设法把我们自己嫁接入中国这棵活树”[22]。《中国丛报》在创办时就将探询中国的民族性格作为使命之一,因此该刊有大量介绍中国文化和习俗的文章[23],关于女性的报道就有裹足、溺女婴和守贞等等[24]。

伯驾声名鹊起后,虽然男病人络绎不绝,但是女病人并不多,尤其是来看妇产科的更少。《博济医院百年》称,这是“因为她们除了患眼病、耳病和肿瘤之外,仍然不愿意找外国医生看病”[25]。终于有一孕妇来医院,却是因受伤前来,救治过程中引发宫缩,意外分娩。也就是说,如非发生意外,该孕妇本不会选择在此分娩([15],页97—98)。而且,即使女性有意前来就医,其丈夫也不一定同意。如前述被王吉民等多位学者认为是中国首例哥罗芳麻醉术的乳腺增生病人,第一次来医院后经过数周的术前准备,在即将手术之际却被丈夫叫回家去了。直到丈夫去世后才回到医院手术,而病灶已经扩增了近三分之一。被删除的这两个哥罗芳麻醉病例,陪同病人来的都是女眷,未见有丈夫同来。《博医会报》在1896年曾登载一个难产病例,产婆接生失败后,产妇的丈夫前来求助传教士医生,当被告知只有医生带助手前去麻醉并接生才有救时,坚持认为“这是万万不可的,即使我的女人会死掉,也绝不能由男人来帮她接生”,这种将礼教规范置于生命之上的做法,在传教士医生看来荒谬又残酷[26],但这却是他们需要面对的现实。这时期出现的教案,导火索不少跟麻醉和女性相关,如“迷药拐人”“妇人裸体受治”“采妇人精血”等谣言[27]。后来影响甚大的1871年“神仙粉事件”即是此类教案的典型,谣言大意为洋人制造毒药害人,欲人到彼处求医,胁令入教,且引诱妇女,意图奸淫等[28]。

根据目前掌握的资料,我们无法得知究竟是《中国丛报》编辑还是伯驾决意删除这两个女患者的病例。鉴于当时中国男女有别及推崇女贞的文化,出于尊重中国文化的目的,亦或是为了保护女患者及其家属的隐私和“脸面”,最根本的也可能是为了避免因文化冲突而引发排外事件,在公开发行的《中国丛报》医院报告中删除这两个病案看来都是较为明智的做法。单行本发行量和受众面都要小得多,可能仅局限于中华医务传教会内部交流,保留这两个罕见的病例则较为安全。

4 余论

移风易俗是一个长期的过程,女性就男医的心理和文化障碍并不是一朝一夕就能克服的。虽然伯驾在1849年就给女患者做过麻醉下的乳房和外阴手术,但是数十年之后,中国民众对男医生接生或治疗女性隐处疾病仍抱有排斥或疑惑态度。1869年的《教会新报》刊登的《女医生》一文颇能反映女性就男医的顾虑:

夫世人生病,内外分科,男女有别。譬如女人生内症外症于下体,男医颇难看视,病女碍于羞耻,即上体亦多未便。再之,外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。近来外国女医生专能治医各种内外症候,亦照男医例考校,得国家取其等第凭据。将来各分,男归男医,女归女医,岂不至善也?[29]

这种性别身体规范也影响到了医学生的培养。西医东渐,在男女严防的社会环境下,民众逐渐接受了先进的西医技艺,但对男医诊治妇产科疾病仍难接纳,这也正是后来重视女医培训的主要原因之一[30]。伯驾的继任者嘉约翰(John Kerr)创办的博济医校是中国第一所招收女生的西医学校,但是男女生座位间要放置帷幔,而且不允许男生参加妇产科实习。直到1886年,孙中山前来学医,据理力争,情况才有了根本性的改变。嘉约翰接受了他的建议,撤去了男女座位间的帷幔,并且允许男生参加妇产科临床实习[31]。传统文化的影响是强大的,学校的规矩放宽了,但是有多少妇产科病人及家属愿意接受男实习生则可想而知,所以招收更多的女生才是最务实的做法。长期以来,劝说女性学医的最大理由,一直是为了防止女性因男女授受不亲而不愿就医致延误病情。如1896年《申报》刊登的“劝妇女习医学说”陈述理由道:

中国素讲礼法,男女授受不亲,以男医而诊妇人,往往因顾忌嫌疑,致多间格。设遇妇女患外科之症,或隐处偶生疮毒,每致羞羞怯怯,隐忍不肯延医,坐令暗长潜滋,养痈贻患。[32]

此时距伯驾做的那两例哥罗芳麻醉术已近半个世纪,中国女性就男医的心理和社会障碍改善甚微,也印证了《中国丛报》删除这两个特殊女病案的前瞻性。直到民国初年,政府公费资助女生出国学医时,还明确提出要专攻妇产科[26]。

综上所述,关于中国首例成功的哥罗芳麻醉术的既往研究中,常见的三种说法都不正确。伯驾在“1849年6月初”为女患者实施的外阴赘生物切除术,才最有可能是真正的首例。此时距辛普森在爱丁堡进行的哥罗芳麻醉术还不到两年时间,考虑到当时的通讯和交通条件,已堪称迅速。然而,该病例却鲜为人知,因为该病例连同另一例女患者外阴病例只出现在了医院报告的单行本中,并未被公开发行的《中国丛报》所收录。隐去这两例病案,可能是传教士们面对中国传统的性别隔离文化所采取的适应性选择。根据伯驾的病例描述,被隐去病案的这两位患者都是中层妇女,能走出深闺接受男性洋医对私处的检查和手术,既表现了她们的勇气,也体现了女性主宰自己身体和捍卫健康权力意识的觉醒。在新旧文化的交流碰撞中,西医技术对中国传统文化带来了冲击。这种改变尽管看似缓慢,但却是不可忽视的。

致 谢感谢北京大学医学史研究中心主任张大庆教授的指导,以及北京科技大学科技史与文化遗产研究院章梅芳教授、中国科学院大学人文学院刘晓教授的宝贵意见。