区域鲜食农产品绿色供应链发展水平的评价体系研究

何 宽(金陵科技学院)

■ 问题的提出

绿色供应链发展的评价问题一直是学术界热点研究问题。评价对象、视角和方法的不同,会产生不同的结论与解释。利用中国知网数据库,以“绿色供应链”“评价”为主题词进行“与”的高级检索,2011—2020 年累计发表学术论文539 篇,学位论文209 篇,颁布国家与行业标准各1 项,上海市环境科学研究院申报成果1 项。按关键词相关度排序,主要分为以下研究内容:一是综述类论文;二是行业绿色供应链与企业的绩效评价,例如:基于绿色供应链的我国冷链物流企业效率分析;三是绿色供应链视角下的供应商选择研究;四是绿色供应链发展的对策研究。

区域绿色供应链的发展,因地理位置、经济发展水平、产业与行业结构等方面的不同而具有显著的地区特色。相比“绿色供应链的研究”而言,区域间的差异性分析与辨识是重点。差异性评判的基础是评价体系的构建。将“绿色供应链”改为“区域绿色供应链”,其他条件不变,2011—2020 年累计发表学术论文7 篇,学位论文50 篇;行业涉及农产品冷链、家具制造、邮政业、钢铁、造纸、电网、旅游业等等;基于冷链物流农产品绿色供应链发展的研究,其对策与建议往往只提供给行业与企业;区域性、整体性或框架性的绿色供应链,高质量发展的综合评价研究较少,缺乏系统性的全局或整体视角。

据不完全统计,2011 年生鲜交易规模为1.12 万亿元,2018 年增长至1.91 万亿元,高耗损的蔬菜水果交易占总规模的55%;新鲜食品的周购买频次约为3 次,高损耗的蔬果购买频次最高为每周购买4.5 次。在我国人口基数支撑下,生鲜市场有望保持6%左右的增长。然而,生鲜农产品“卖难买贵”事件频发,供应链运行时损耗大、效率低,使农户和市民的利益双双受损。国家发展改革委、住房城乡建设部印发的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》中指出:“到2025年底,全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右。”生鲜农产品食用后的残余是城市生活垃圾产生的组成部分,而垃圾分类与处理为生鲜绿色供应链的减量化、再利用、再循环提供契机。

可持续发展、生态经济、循环经济以及环境保护等理论与学说,对区域经济增长效率提出了科学的要求,绿色供应链可以促进企业的绿色运营,是实现可持续发展的企业链接形式之一。我国鲜食农产品消费量与市场巨大,鲜食农产品的流通对生态环境有一定影响,快速、有效的区域绿色供应链发展对策要基于科学全面的评估。因此,构建特征鲜明、体系合理的区域横向比对系统,为区域鲜食农产品绿色供应链的发展“找差距、觅短板、提策略”具有一定研究意义。

■ 评价对象的特征与属性

鲜明的评价对象特征与属性是评价指标体系构建的前提,通过论证鲜食农产品、绿色供应链和区域发展水平的概念与范畴,为后续指标体系的构建奠定基础。

本文特别强调“鲜食农产品”一词有如下原因:第一,鲜食农产品特指《中国居民膳食指南(2016)》膳食宝塔中给出的类别(包括:奶及奶制品、畜禽肉、水产品、蛋类、蔬菜和水果),各级别的统计年鉴数据中可以查询,数据获得性较好。第二,鲜食农产品与生鲜农产品、初级农产品的概念有明显的区别。鲜食农产品主要指与百姓餐桌息息相关的新鲜蔬菜、水果、水产品、奶蛋制品、禽畜及其肉类产品,而生鲜农产品或初级农产品中花卉、药材、烟叶、茶叶、禽畜毛皮或附属品、原木原竹、棉麻等不属于鲜食农产品范畴。因此,有必要通过称谓加以区别,使其供应链管理的行业领域更加聚焦。第三,鲜食农产品的产品生命周期与其他农产品不同。常温情况下,鲜食农产品从田间地头到食用的周期非常短;冷链情况下,仓储与运输成本增加。而玉米、大豆、稻谷等粮食或经济作物,可以通过降低水分或其他技术处理,进行常规储存与运输,生命周期相对较长。鲜食农产品对其绿色供应链网链运行的时效与能耗有较高要求。第四,鲜食农产品包装物和废弃物处理环节复杂。鲜食农产品外形不规则,且小批量多批次流通,使得其包装物中的塑料制品大量被使用,可回收或废弃的包装物在末端处理上过于分散,集中处理过程链条多,难度大。同时,鲜食农产品在择洗、食用后形成的餐厨垃圾通过循环再利用技术返回到农产品生产的起始端,有利于地区农业的可持续发展。以上4 个方面可以较全面地刻画鲜食农产品及行业的特征,其绿色供应链的评价研究要符合鲜食农产品的内涵概念。

1996 年,美国密歇根州立大学的制造研究协会提出进行一项“环境负责制造(ERM)”的研究,该项研究首次提出绿色供应链的概念。绿色供应链又称环境意识供应链(Environmentally Conscious Supply Chain,ECSC)或环境供应链(Environmentally Supply Chain,ESC),这是一种在整个供应链中综合考虑环境影响和资源效率的现代管理模式。环境影响与资源效率在成本、时效上是相互制约的。一方面,为了控制环境影响(负作用),绿色供应链系统往往会增加环境保护监管环节,可能带来整个网链运营成本的增加,同时,网链内企业的综合衔接效率存在下降风险。另一方面,绿色供应链在资源消耗上采用减量化原则,在流通过程中强调环保与循环使用,在末端有回收与废弃物再利用的处置。因此,绿色供应链可助推新兴产业发展,创造新的经济增长。所以,绿色供应链的评价研究既要能衡量环境影响,也要能体现资源利用效率。

区域发展水平属于宏观经济范畴。首先,与企业或行业供应链的绩效评价不同,区域范围大,涉及因素多,指标选取要突出区域鲜食农产品绿色供应链发展水平的完整性。其次,其评价问题具有复杂性,指标之间可能存在隐藏的因果与包含关系,缺乏独立性。最后,代表区域发展水平的权威信息是地区各类年鉴数据,区域年鉴数据的使用和组合不仅要体现鲜食农产品、绿色供应链的特征与属性,还要具有可获得性。

综上所述,区域鲜食农产品绿色供应链的评价指标体系要反映表1 中鲜食农产品、绿色供应链和区域发展水平的特征与属性,使评价体系尽可能聚焦评价对象。

表1 评价对象的特征与属性

■ 基于一般系统论的评价体系构建

在区域鲜食农产品绿色供应链发展水平评价的概念辨析基础上,以典型的评价体系为例,分析现有评价体系中可能存在的问题,并基于一般系统论提出区域鲜食农产品绿色供应链综合评价体系。

(一)典型的评价体系

杨艳萍、程飞雁(2020)在《河南省绿色供应链发展竞争力的聚类分析》一文中,使用制度支持、消费动力及企业能力3 个方面共13 个相关数据指标,对河南省18 个省辖市的绿色供应链发展竞争力进行了分类,并提出相关对策,其地区绿色供应链发展竞争力评价体系见表2。

表2 地区绿色供应链发展竞争力评价指标体系

方凯等(2014)基于绿色供应链的思想,构建农产品冷链物流企业效率评价的指标体系(见表3),利用11 家农产品冷链物流企业数据,运用三阶段DEA 模型进行评价,并给出发展对策。值得说明的是,指标体系中少数指标是需要进行定量处理的,例如:企业文化的兼容性。

表3 基于绿色供应链的农产品冷链物流企业效率评价指标体系

颜文涛等(2011)在《低碳生态城规划指标及实施途径》一文中,给出13 个低碳生态城的基本特征,进而划分出空间、经济、社会、环境和资源5 个子系统,提出人居功能、景观与生态、能源利用、固废处理、水资源管理、绿色交通和可持续建筑等7 项建设内容,最后提出低碳生态城规划指标体系,共计5 个方面79 个指标(指标属性分为控制性和引导性),其中关键性指标45 个。

有关区域绿色供应链发展评价体系的构建研究还有很多,受到篇幅限制,不再一一罗列,总结为如下内容:第一,指标体系的数据来源分为宏观、微观两个层次,跨层次组合运用的较少。在宏观数据满足研究要求的情况下,学者偏好使用,评价全面性处在缺陷;当宏观数据不满足时,使用区域范围内的企业数据代替,评价结论的一般性受限。第二,定性指标定量化处理。绿色供应链对企业战略、社会责任和文化等方面有引导作用,但度量上缺乏数据支撑,通常采用专家咨询法、打分法、模糊评价法等方式进行处理,评价客观性受限。第三,评价体系的形成缺乏系统性思考。为了突出“绿色、环保、可持续”的特征,存在原有经济效率评价体系的“绿色添加或改造”现象,未能从评价对象的基本特征出发,系统性构建评价系统。

(二)区域鲜食农产品绿色供应链发展评价的系统性思考

基于系统论,分析评价对象的整体性以及各构成要素(子系统)间的结构,研究评价对象的功能及其环境交互,明确评价对象的基本特征(要素、子系统、结构、功能、行为、动态、环境交互等),并明显区别于其他事物,是系统思维下的综合评价体系构建的过程。通过区域绿色供应链评价的系统分析,构建区域鲜食农产品绿色供应链发展的综合评价体系。

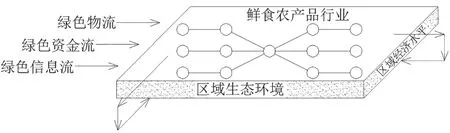

区域鲜食农产品绿色供应链的运作可以描述为:鲜食农产品企业或经营者在市场机制下形成供应链网链结构,运行过程中对区域经济有贡献,对区域生态有影响;在绿色、低碳、可持续发展的要求下,对原有供应链体系进行绿色管理,贯穿网链信息、资金和物流要“绿色化”,整体运行时能取得较好的经济效益,并减少对环境的影响。如图1 所示,从行业特色、区域绿色发展和供应链网链管理3 个方面,构建1+2+3 的评价体系,即1 个鲜食农产品行业;区域经济与生态2 个方面;绿色资金、信息与物流3 个过程。需要特别说明的是,指标的遴选与组合是按照独立性原则,通过逻辑分析,以江苏省各类统计年鉴为例,突出研究主旨而完成的,选定过程的定性分析就不再赘述了。

图1 区域绿色供应链评价的系统分析

1.鲜食农产品行业

(1)供给与消费均衡。包括:奶及奶制品产量/消费量比例;畜禽肉产量/消费量比例;水产品产量/消费量比例;蛋类产量/消费量比例;蔬菜类产量/消费量比例;水果类产量/消费量比例;无公害农产品及以上农产品的人均耕地面积;农业技术人员数量;肥料抽检合格率。

(2)行业规模衡量。鲜食农产品规模企业数量;鲜食农产品超市数量;绿色优质农产品比重。

2.区域经济高水平发展

(1)经济增长衡量。包括:GDP;人均GDP 增长率;居民可支配收入;常住人口增速;恩格尔系数;农林牧渔业生产总值。

(2)创新驱动衡量。第一产业固定资产投资额;研究与试验发展人员;研究与试验发展经费内部支出;农林牧渔业的县级以上政府部门所属研究与开发机构科技经费内部支出。

3.区域生态环境

(1)土壤环境。一般工业固体废物综合利用率;每亩耕地施用化肥(折纯量);农用塑料薄膜使用量;农药使用量;水土流失治理面积。

(2)水环境。年均水质达到或优于GB 3838-2002 Ⅲ类断面比例;单位面积工业废水排放量;单位面积城镇生活污水排放量;单位面积化学需氧量排放量;单位面积氨氮排放量;节水灌溉面积。

(3)空气环境。全年空气优良天数比例;酸雨平均发生率;单位面积二氧化硫排放量;单位面积氮氧化物排放量;单位面积烟(粉)尘排放量;单位面积碳排放初始配额总量。

4.绿色物流

(1)综合运输效率。公路通车里程;公路货运量总计;载货汽车数量;交通运输、仓储和邮政业规模以上服务业企业;交通运输碳排放总量;公路网密度。

(2)综合仓储。区域冷库容量;冷藏车数量;地区鲜食农产品日结余库存量。

(3)包装物。地区日消耗不可降解塑料袋数量;可循环使用包装物数量。

(4)回收与废弃物处理。厨余垃圾循环利用量;纸材料物品回收量。

5.绿色信息流

(1)信息化建设水平。居民百户电脑拥有量;每百人拥有电话容量(固定+移动);每百人拥有宽带接入端口数;每百户家庭电视用户数(含有线、数字、IPTV);家庭宽带平均带宽;涉农网站与数据库数量;农业信息化覆盖率(江苏省信息化发展水平监测报告);规模以上涉农龙头企业网站数量。

(2)质量监督信息。地理标识产品拥有量;可溯源农产品市场主体数量;市场监督部门或媒体发布质量信息次数(次/年)。

6.绿色资金流

(1)银行主导。地区绿色信贷总额;地区绿色投资总额;地区节能环保项目融资总额。

(2)核心企业主导。“金融+电商+农业生产”项目耕地面积。

■ 结论与展望

如图2 所示,区域鲜食农产品绿色供应链评价体系分为6个大类,共计67 项指标。其中,鲜食农产品行业12 项;区域经济高水平发展10 项;区域生态环境17 项;绿色物流13 项;绿色信息流11 项;绿色资金流4 项。

图2 指标体系汇总

第一,可按宏观和微观区分指标。大多数指标属于总体或密度性质的宏观指标,体现鲜食农产品绿色供应链微观特征的指标较少,例如:绿色资金流核心企业主导指标;共性指标可以说明区域鲜食农产品绿色供应链发展的水平或基础。而宏观的具有密度性质的体现差异性的指标,能够衡量评价对象间的不同,有利于“找差距、补短板”,例如:无公害农产品及以上农产品的人均耕地面积。

第二,按引导型和控制型区分。引导型指标的作用是导向区域鲜食农产品供应链朝着绿色方向发展,单指标时间序列上的信息可以记录绿色发展态势,例如:地区绿色信贷总额;而控制型指标的作用是严格监督与管控,例如:单位面积二氧化硫排放量。

第三,按正向促进和反向倒逼机制区分。指标体系中的部分指标是区域绿色供应链发展的基础,指标数值越高,代表正向推动绿色供应链发展的作用越大,例如:公路通车里程。而部分指标数值可以反向倒逼鲜食农产品供应链的核心企业或供应端,例如:可溯源农产品市场主体数量。

第四,评价体系中的指标绝大多数来自地区公开发布的各类统计年鉴或公报,极少指标需要检索有关研究报告,指标体系的数据获得性较好。

指标的宏微观、共性与差异、引导与控制、促进与倒逼的分类,可以为区域鲜食农产品绿色供应链发展的策略研究提供全方位的视角。

■ 总结

区域鲜食农产品绿色供应链的评价问题是复杂的,基于评价对象的静态、动态的系统特征而构建的指标体系主观性较强,后续定量的实证研究可以发现其所存在的问题,可以逐步优化与改进评价体系。