老年腰椎退行性病变患者椎弓根螺钉内固定融合术后邻近节段退变的影响因素

巫代友 刘斐文 王科学 赖国维 秦毅

(成都市新都区人民医院骨科,四川 成都 610500)

腰椎退行性病变是一种好发于老年人的疾病,患者可出现长期腰腿痛及放散性腰痛,对其日常生活造成极大不便,降低生活质量。椎弓根螺钉内固定融合术是治疗腰椎退行性病变的有效方式,可有效缓解患者疼痛症状,控制疾病进展,恢复椎间隙高度和稳定性〔1〕。但仍有研究报道称,椎弓根螺钉内固定融合术后相关并发症产生的情况发生,其中邻近节段退变(ASD)是较为严重的并发症之一〔2〕。在患者出现ASD后需考虑二次手术治疗,不仅增加患者痛苦,还可能带来新的ASD问题〔3〕。尤其是老年患者,年龄大,多伴有不同程度骨质疏松,加之机体各器官功能下降麻醉风险增加,若出现ASD可严重影响患者预后,再次手术风险高,应提高重视〔4〕。若要合理有效地预防老年腰椎退行性病变患者椎弓根螺钉内固定融合术后ASD发生,需要明确可能的影响因素。本研究拟分析老年腰椎退行性病变患者椎弓根螺钉内固定融合术后ASD发生情况及其可能的影响因素。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2017年1月至2019年6月成都市新都区人民医院择期接受椎弓根螺钉内固定的老年腰椎退行性病变患者82例。纳入标准:①明确诊断为腰椎退行性病变〔5〕;②手术前后均完善腰椎正侧位及动力位X线、磁共振成像(MRI)、CT检查。排除标准:①腰椎畸形;②除病变节段其他节段有手术史及明显退变;③伴有脊柱感染;④脊柱肿瘤者。其中男37例,女45例;年龄62~85岁,平均(69.23±4.85)岁;疾病类型:腰椎管狭窄33例,腰椎间盘突出35例,退行性腰椎滑脱14例。医院伦理委员会知情此次研究内容,并批准研究的开展,患者及家属均知情研究内容,并签署研究知情同意书。

1.2术后ASD评估方法〔6〕于术后1年通过患者的腰椎动力位片提示矢状面动态不稳定(位移≥3 mm或椎间隙过伸过屈角度差≥13°),MRI提示椎间盘退变椎间盘,即为ASD。

1.3基线资料采集方法 设计基线资料调查表,详细询问并记录患者的基线资料,包括性别(男、女)、年龄、体重指数(BMI)、病变节段(L5~S1、L4~S1、L4~L5)、术前ASD(有、无)、手术时间、术中出血量、术前疼痛程度〔采用视觉模拟评分法(VAS)〔7〕评分,评分范围在0~10分,分数越高疼痛越剧烈〕、失用性骨质疏松症(X线检查椎骨密度降低,骨小梁结构模糊不清,椎体表现为上、下向中央部分凹陷的双凹形),融合不良(术后1年CT或三维重建检查椎间融合情况,如融合节段椎间可见连续性骨桥连接上下终板,骨桥连接上下终板边缘无透光区域为融合良好,反之则为融合不良),螺钉微动(术后1年CT或三维重建检查椎弓根螺钉较术后1 d时有轻微移动)。

1.4统计学方法 采用SPSS22.0软件进行Shapiro-Wilk正态性检验、t检验、χ2检验、秩和检验及Logistic回归分析。

2 结 果

2.1发生与未发生ASD患者的基线资料比较 术后1年,82例老年腰椎退行性病变患者中发生ASD 20例(24.39%)。发生ASD患者年龄、BMI、失用性骨质疏松占比、融合不良占比、螺钉微动占比均高于未发生ASD患者(P<0.05);组间其他基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

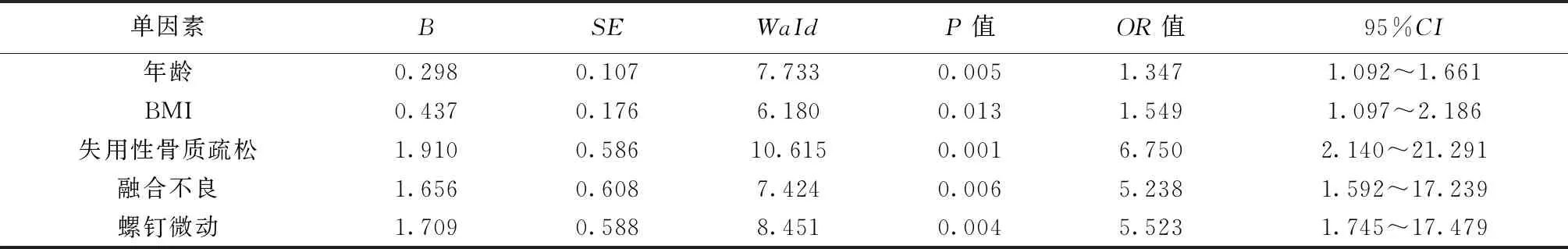

2.2单项回归分析 将初步基线资料比较差异有统计学意义的变量纳入作为自变量,应用性骨质疏松:有≥1,无=0;融合不良:有=1,无=0;螺钉微动:有=1,无=0。以老年腰椎退行性改变患者术后ASD发生情况作为因变量,发生赋值为“1”,未发生赋值为“0”。经单项Logistic回归分析结果显示,年龄大、BMI高、失用性骨质疏松、融合不良、螺钉微动均可能是老年腰椎退行性改变患者术后ASD发生的影响因素(OR>1,P<0.05)。见表2。

表1 发生与未发生远端ASD患者基线资料比较

表2 单项Logistic回归分析结果

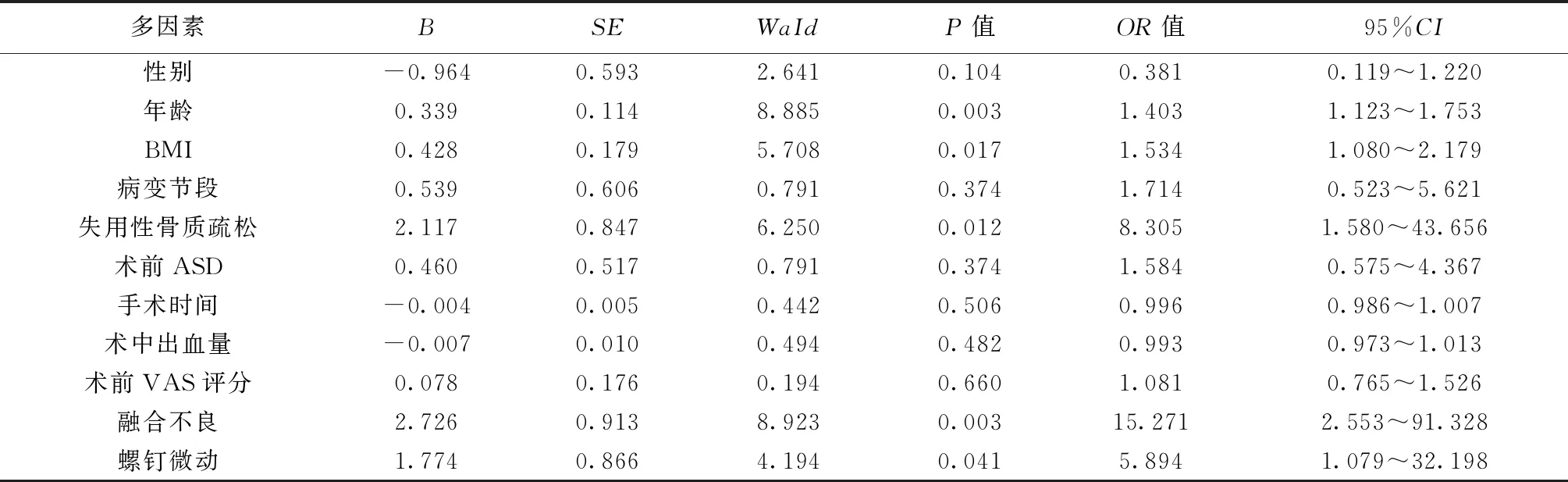

2.3多元Logistic回归分析 将单因素分析得到的影响因素纳入,并纳入性别、伤椎位置、手术时间、术中出血量、术前VAS评分进行校正,建立多元Logistic回归模型,在校正各个资料之间的影响之后,结果显示,年龄大、BMI高、失用性骨质疏松、融合不良、螺钉微动仍是老年腰椎退行性改变患者术后ASD发生的影响因素(OR>1,P<0.05)。见表3。

表3 多元Logistic回归分析结果

3 讨 论

椎弓根螺钉内固定是目前治疗腰椎退行性病变的常用术式之一,可有效改善患者症状及功能〔8〕。但在椎弓根螺钉内固定术后有部分患者可发生ASD,引起临床骨科医师的高度重视〔9〕。

本研究结果提示老年腰椎退行性病变患者椎弓根螺钉内固定融合后有较高的ASD发生风险。ASD临床表现为不同程度的原病变邻近节段椎间盘突出或变形,使患者伴发下腰痛及功能障碍,严重者可表现为椎管狭窄症状,需再次接受手术治疗,而手术干预ASD的效果并不理想〔10,11〕。因此寻找椎弓根螺钉内固定融合术后ASD发生的影响因素,并给予有效的预防措施具有重要临床意义。本研究进一步分析老年腰椎退行性病变患者椎弓根螺钉内固定术后ASD发生的影响因素,结果显示,年龄大、BMI高、失用性骨质疏松、融合不良、螺钉微动均是主要影响因素,逐个分析各因素可能导致远端ASD发生机制如下:

随着腰椎退行性病变患者年龄增长,腰椎间盘的蛋白多糖及水分含量减少,轴向负荷逐渐传递至关节突,这将增加椎间不稳风险;同时,随着年龄增加,老年人的髓核弹性逐渐减弱,难以抵抗椎弓根螺钉内固定术后引起的力学改变,继而增加ASD发生风险〔12,13〕。因此对于年龄在70岁以上的腰椎退行性病变患者,可在术后根据患者具体情况拟定合理康复及抗骨质疏松计划,并尽早展开合理的功能锻炼,增加腰背肌力量减轻脊柱关节应力,以减少术后ASD的发生。

BMI高的患者意味着肥胖或超重,这类患者椎旁软组织容积大,将增加椎旁软组织压力,显露困难使得难以清晰暴露解剖标志,在术中易导致螺钉在制备钉孔或置钉过程中受软组织推挤的影响发生移位,影响置钉的准确性,进而导致术后ASD的发生〔14,15〕。对此,建议对BMI过大的肥胖或超重的老年腰椎退行性病变患者,术前术后控制体重,在置钉过程中应选择准确的进钉点,在精准性良好的导航设备引导下进行操作,提高置钉精确性,保护关节突,继而减少术后ASD的发生。

内固定术后患者相应节段的运动消失,在术后未正规的抗骨质疏松治疗或规范性的康复功能锻炼,或进一步长时间的辅助制动情况下,势必失用性骨质疏松逐渐加重,甚至导致骨质疏松性疼痛发生,使内固定的把持力降低,产生节段性不稳定运动,继而诱发ASD〔16〕。推荐术后正规的抗骨质疏松治疗及逐渐的康复锻炼,减少失用性骨质疏松发生及ASD发生。

腰椎融合后因植骨质量或局部稳定或血运等因素导致部分患者无法获得理想的融合效果,局部植骨吸收,局部不稳定,不能承担应有的负荷应力,改变了局部及邻近的力学环境,邻近节段应力集中,压力负荷增大,继而引起邻近节段退变加重〔17〕。对此,建议仔细准备植骨床并充分植骨,牢固置入融合器,提高融合效果,以减少邻近ASD发生。

因老年患者骨质疏松、内固定螺钉把持力减低,或者螺钉固定不稳、置入螺钉位置方向偏差等因素所致的远期螺钉松动,可产生局部矛盾性运动,导致应力遮挡,使局部及ASD加重,产生局部腰痛或伴随腿部疼痛麻木症状〔18,19〕。对此建议,术中精准置钉,提高置钉准确率,根据生理弧度塑形连接棒,牢固固定,充分植骨融合,减少螺钉松动及邻近ASD发生。

综上,老年腰椎退行性病变患者椎弓根螺钉内固定术后发生ASD的风险较高,临床可在术前对患者的全身状况及具体责任病变节段和腰椎稳定性进行评估,合理制定个体化的手术治疗方案,严格融合指征,选择正确的置钉点及置钉方向、选择良好的放射监测方式、提高置钉准确率,充分植骨牢固融合提高术后融合率,积极规范的抗骨质疏松治疗及合理的康复治疗及锻炼,以减少ASD的发生。