基于河流出水量的区域水文干旱特征及其水文频率分析

——以黔中水利枢纽工程区为例

张 浪, 贺中华,2,3, 夏传花, 任荣仪

(1.贵州师范大学地理与环境科学学院, 贵阳 550001; 2.贵州师范大学国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心, 贵阳 550001; 3.贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室, 贵阳 550001)

干旱,是对人类极具威胁的自然灾害之一,具有发生频率大、持续时间长、波及范围广的特点[1]。干旱发生时,水资源发生短缺,河流水质发生显著变化,陆生、水生生物的多样性衰减,生物脆弱性增强,因此对区域水量变化规律具有一定的了解与掌握,有利于及时缓解干旱带来的各项损失[2]。区域水量亏损对干旱程度具有一定的响应,在区域内表现为水资源出现供不应求的状况,流域需水量极大,河道出水量减少。虽然地处喀斯特地区,地下水对地表径流存在一定的补给作用,使得干旱发生时流域仍有少数出水量,但从整体上看,干旱发生时区域出水量远小于多年平均出水量,这是由于流入的大部分水资源均被流域生产生活所消耗。

河流出水量是指实际流出黔中水利工程区的地表河川径流总量。有研究表明河流在生态水文季节的不同时期有着明显的不同,旱期由于降雨量减少,河流水位下降,输砂能力减弱,而汛期则水量暴涨,对区域供水能力极大提高[3]。在水文干旱的特征研究方面,近几年来相关的研究层出不穷,利用径流量、降水等基础数据进行研究的大有人在。如吴杰锋等[4]结合区域实际情况利用距平百分率构建适合区域的干旱评价指标——区域水文干旱指数(standardized hydrology index,SHI)以此对区域干旱作出更为详细的分析和探讨:同样,李玲萍等[5]则采用标准化流量指数(standar-dized flow index,SDI)结合游程理论作为干旱特征的研究指标,与传统的单一指标法相比,其结果更为可靠。无独有偶,水文频率分析也是最近几年在干旱研究领域内逐渐得到广泛应用的方法,多以历史年径流序列资料为基础进行设计年径流的计算,并借由原水文系列进行一致性修正以得到区域水文经验频率拟合曲线[6-7]。Hosking[8]与张静怡等[9]都曾使用线性矩法(linear moment method, L-M)对区域水文干旱进行研究,该方法具有良好的无偏性,即使对于小容量样本,该方法的参数估计也是无偏的,证明了P-Ⅲ(Pearson Ⅲ)型分布对水文频率具有较好的拟合效果。

以上研究主要是从区域径流量变化这一角度对区域水文干旱特征进行分析研究,而对径流量中更细的角度进行探讨的相关研究较少。现主要以径流数据为基础,从区域河流出水量这一视角,主要探讨以下问题:①区域河流出水量特征;②基于出水量探讨区域水文干旱时空演变特征;③以区域水文频率特征进一步探讨水文干旱特征。通过从时间、空间等视角透析区域水文干旱特征,以期为区域的水文干旱监测与水利工程设计提供科学参考。

1 研究区域

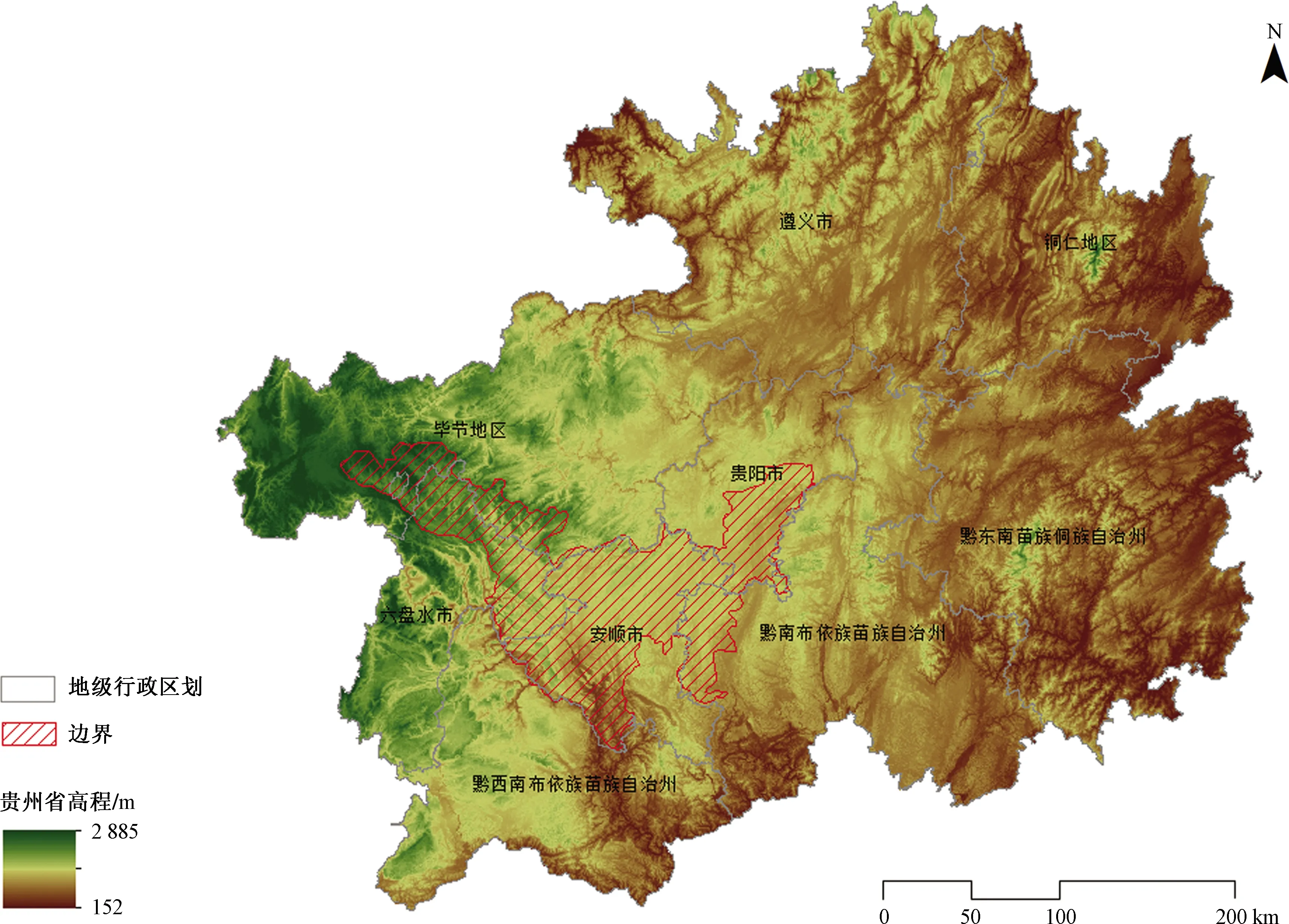

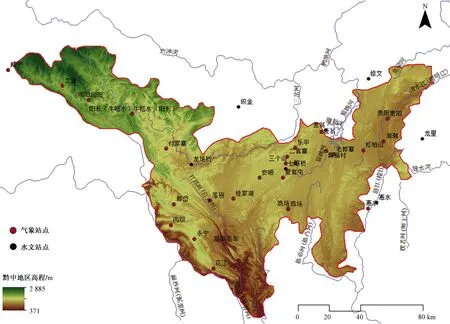

黔中水利工程区处于云贵高原东部斜坡第二台阶上,位于贵州省中部黔中地区(图1),包括贵阳、安顺两个市区和六盘水市的六枝特区、安顺市的普定县、镇宁县、关岭县、 西秀区、平坝县,黔南州的长顺县等7个县(区),共9个县(市、区)(图2)。黔中地区区域总面积为14 758.18 km2,地形西高东低,海拔为300~2 900 m,西部为岩溶高原、峡谷、峰丛洼地,中部为峰林溶原、丘原,东部为丘陵盆地、峰丛洼地相间分布,地形较为陡峭[10]。同时,因地处长江和珠江两大流域分水岭地带,河网密集,水资源十分丰富,区域内主要有乌江一级支流猫跳河、南明河等,以及北盘江支流打邦河、王二河等。黔中地区属于亚热带季风气候,干湿季分明,夏季温和多雨,冬季寒冷干燥,虽然多年平均降水量达1 000 mm以上,但因处云贵高原的喀斯特丘陵地貌,多易溶性岩石,大气降水在地表不易存留,滞留时间较短,地表水下渗速度快,不易在地表集聚,区域持水、保水能力较弱[11]。

图1 黔中地区地理位置Fig.1 Geographical location map of central Guizhou

图2 黔中地区主要河流分布Fig.2 Distribution map of main rivers in central Guizhou

2 数据与方法

2.1 研究数据

研究数据来源于黔中水利工程区实测月径流资料数据,时间尺度为1960—2016年。

基础资料主要为2018年全国水系分布,来自于贵州省水文水资源局(http://gzswj.guizhou.gov.cn/)、全国行政区划数据、黔中水利工程区等均来源于91卫图(http://www.91weitu.com/)。利用黔中水利工程区范围边界对全国行政区划、全国水系分布进行裁切(Clip)以得到研究区内实用数据。贵州省数字高程数据(digital elevation model,DEM),来源于中国科学院“地理空间数据云”平台(http://www.gscloud.cn/)。以贵州省DEM数据为基础,利用ArcGIS中掩膜提取法提取黔中地区DEM数据,作为研究区位置信息底图数据。利用水文站的实测径流数据、集水面积和河流流域面积、河长等数据,通过水文比拟法、面积比拟法等进行河流出水量的计算,以得到实验数据。

2.2 研究方法

2.2.1 河流出水量估算

根据河流与水文控制站的位置关系,选用不同的水量估算方法。主要分为以下3种情况[12-14]。

(1)河口有水文控制站,其河流出水量为

P=∑W

(1)

式(1)中:P为区域河流出水量;W为各水文控制站点的监测流量。

(2)面积比拟法。河流附近有控制站,以流域内河流的流域面积和控制站集水面积为依据,采用面积比拟法缩放控制站的实测水量,求得各年份河流的出水量,即

(2)

式(2)中:Pi为流域内第i年的出水量;F为河流附近水文控制站的出水量;∑M为流域各条河流入水量之和;∑F为河流附近水文控制站的入水量之和。

(3)水文比拟法。没有控制站的河流或地区,借用邻近河流控制站(或代表站)的实测降水径流关系或天然径流量。

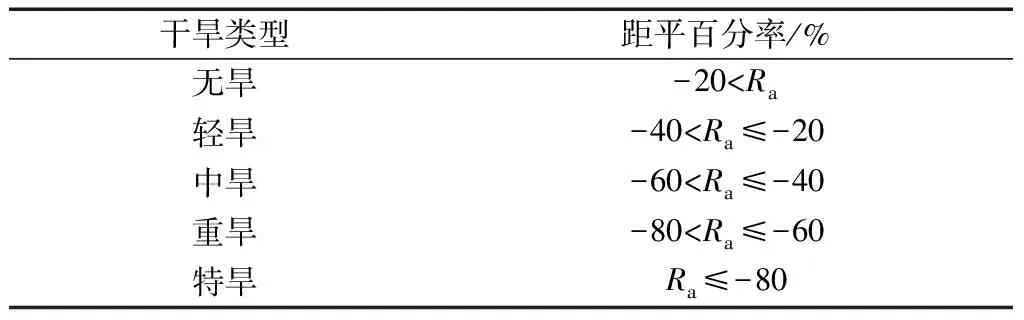

2.2.2 距平百分比法识别区域水文干旱

径流距平百分率Ra是用于表示某时段内径流量与多年均值之间偏差的一种指标,广泛应用于干旱监测和评究中,该指标具有计算简单便捷,数据资料简单易获取的特点,是用于水文干旱特征研究的最佳方法。参考马海娇等[15]与韦开等[16]对径流距平百分率划分标准,以此定义黔中水利工程区水文干旱程度(表1)与频率(表2)的划分标准,具体计算公式为

表1 黔中水利工程区水文干旱定义标准Table 1 Definition standard of hydrological drought in Central Guizhou water conservancy project area

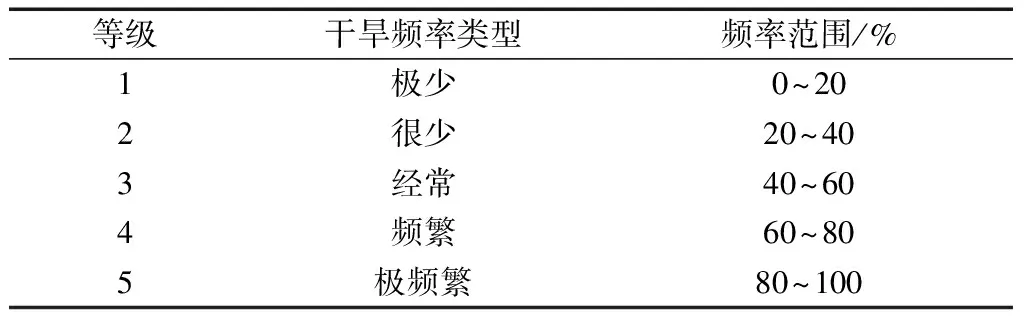

表2 区域水文干旱频率等级划分标准Table 2 Standards for classification of regional hydrological drought frequency

(3)

式(3)中:Ra表示出水量距平百分率;R表示出水量;r表示多年平均出水量。

2.2.3 P-Ⅲ型曲线构建水文频率数学模型

(4)

配线方法主要遵从适线法准则,主要包括目估适线法和优化适线法两种参数调整方法。目估适线法能够根据需要灵活调整曲线的偏向和走势,但是参数估计结果的主观性太强;优化适线法用目标函数表达适线目的,运用最优算法求解最优的参数估计值[17]。文中主要是以目估适线法为主,辅之以优化适线法。

(5)

(6)

(7)

(8)

(2)适线法。适线法又称为“配线法”,其要点是以实测流量资料样本绘制的经验点据为依据,在经验频率点据和频率曲线线型确定后,在一定的适线准则之下,通过调整参数求解与经验点据拟合最优的累计频率曲线参数,此时的参数就是所求的曲线线型的参数,利用这些参数绘出的曲线,即为最佳累计频率曲线。此方法最大的特点是“以线代点”,通过调整参数值将理论累计频率曲线拟合出最佳累计频率曲线。优化适线法虽然结果具有唯一性,但是却无法施展适线者个人经验,目估适线法虽可根据适线者自身经验进行频率曲线的拟合,但其适线精度却又依赖于适线者的个人经验[21]。由于在离差平方和适线准则下,水文频率分析结果与设计成果采用值之间的偏差最小,故文章主要在离差平方和适线准则下采用目估适线法进行区域水文频率分析[22]。

3 结果与分析

3.1 区域河流出水量特征分析

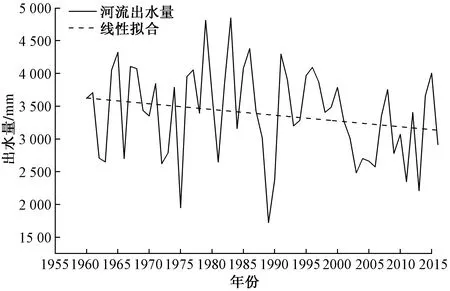

自1960年开始,黔中地区57年来各年份的总出水量之间具有较大波动(图3),河流出水量极大值出现于1983年,极小值出现于1989年,极差为3 122.67 m3/s,河流出水量总体上呈递减趋势。从57年整体年出水量看,1989年的总河流出水量最低,约为1 723.957 m3/s,其次是1975年,约为1 950.204 m3/s。区域河流出水量排在前三的分别是1983年约4 846.633 m3/s,1979年约4 811.135 m3/s,1986年约4 378.712 m3/s。从河流出水量的年际变化幅度看,增长幅度最大的是1975—1976年,河流出水量由1975年的1 950.204 m3/s增长至1976年的3 950.583 m3/s,增长幅度为2 000.380 m3/s,为年际间增长最快;增长幅度最小的是1967—1968年,河流出水量由1967年的4 106.853 m3/s增长至1968年的4 074.066 m3/s,增长幅度为32.786 m3/s,为年际间增长最小。同样值得注意的是,自1986年起,河流出水量在不断地减少,于1989年达到近几十年来的历史极低值。采用线性趋势线对黔中地区57年的河流出水量做趋势预测分析,结果表明:从1960—2016年间,黔中水利工程区河流出水量逐年呈下降趋势,尤其是进入21世纪后,河流水量连年骤减。一方面是由于科学技术的进步,人类生产生活的需水量较以往有所增加,流域内水量消耗逐渐增大;另一方面是由于近几十年来的极端气候的变化,导致降水量减少和气温增高,进而引发为河流来水量消减,区域内蒸散发量递增,侧面增加了水文干旱发生的可能性,这与文献[23]研究结果一致。

图3 黔中地区年出水量时间分布Fig.3 Time distribution of annual water output in central Guizhou

3.2 区域水文干旱的演变分析

3.2.1 干旱程度的演变分析

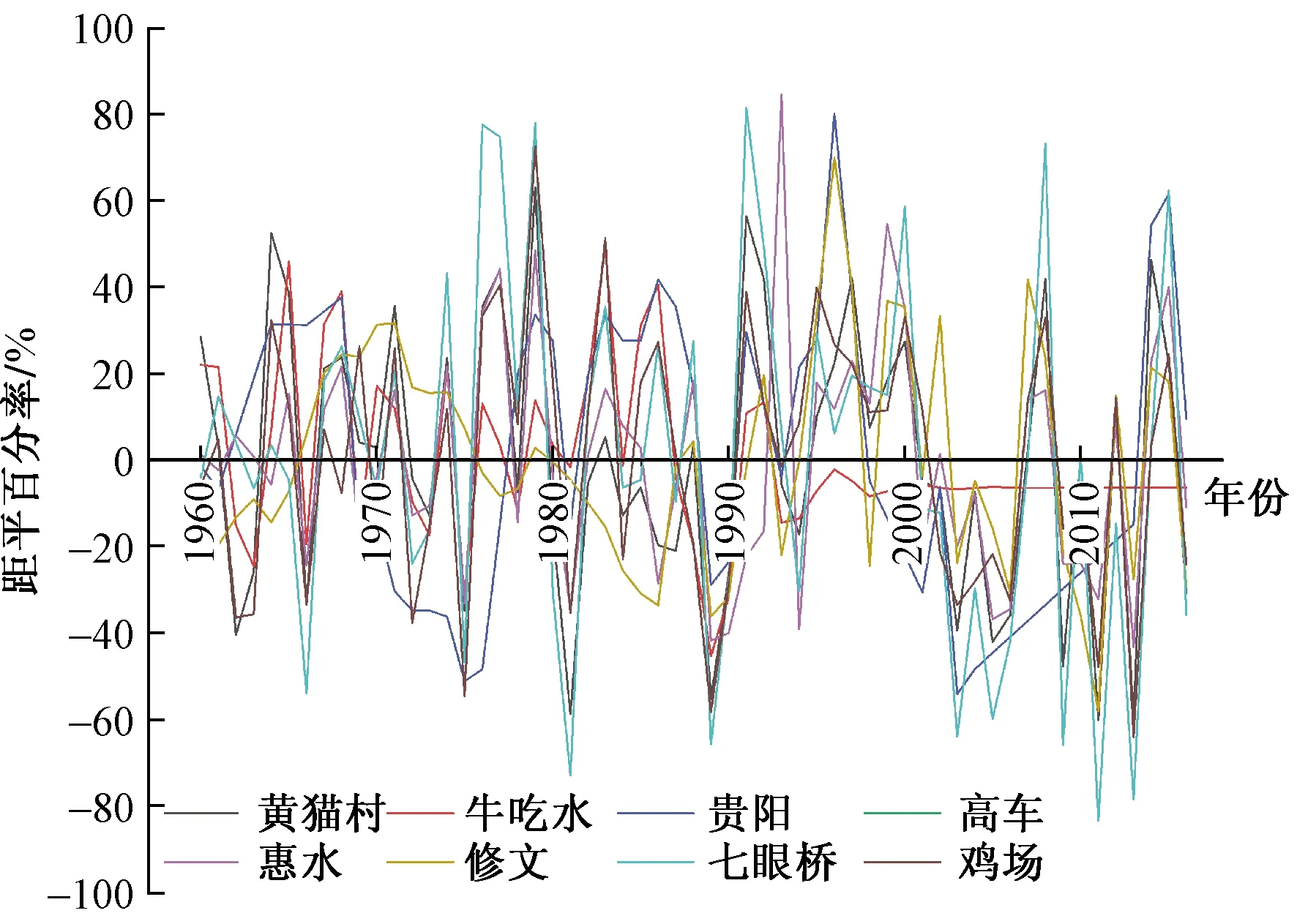

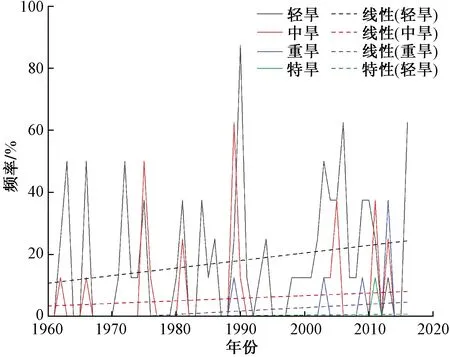

(1)时间变化特征。由黔中水利枢纽工程区各站点径流距平百分比时间分布情况(图4),明显看到黔中水利工程区水文干旱时有发生,主要以轻旱为主,偶尔伴有重旱发生。在57年间黔中地区有10个年份发生了较为严重的水文干旱:1962年黄猫村站径流百分率为-40.39%,1966年七眼桥站径流百分率为-53.86%,1975年鸡场站径流距平百分率为-54.59%以及1981、1989、2003、2005、2009、2011、2013年七眼桥站径流距平百分率分别为-72.87%、-65.69%、-63.95%、-59.82%、-65.93%、-83.44%、-78.46%等,这些时段内区域降水资源匮乏,自有蓄水远不足以支撑区域的生产生活需求,加之区域蒸散发量增加进而导致河流水位下降,地表径流量缩减。另外,进入21世纪后,水文干旱发生的较为频繁,黔中大部分地区降水偏少,江河来水量急剧减少,各大水利工程蓄水严重不足,河流出水量骤减,尤其是2011年,区域河流出水量距平值为-83.44%,黔中地区发生特大水文干旱,对区域发展造成严重影响。

图4 黔中地区水文干旱时间分布Fig.4 The time distribution of hydrological drought in central Guizhou

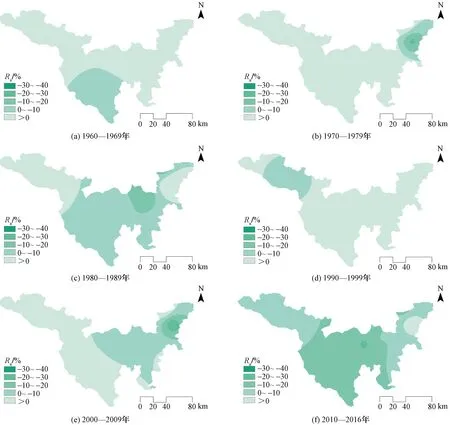

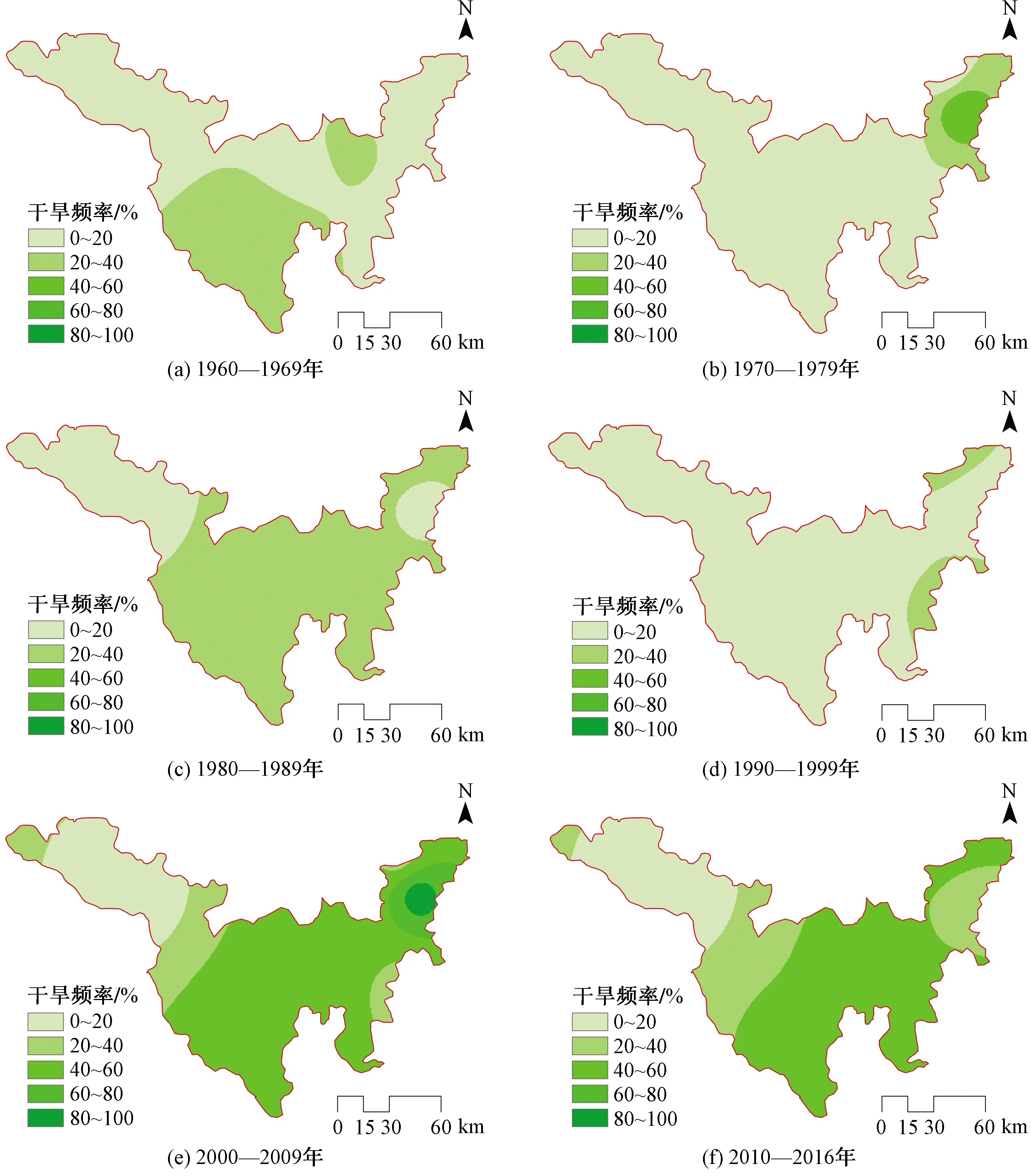

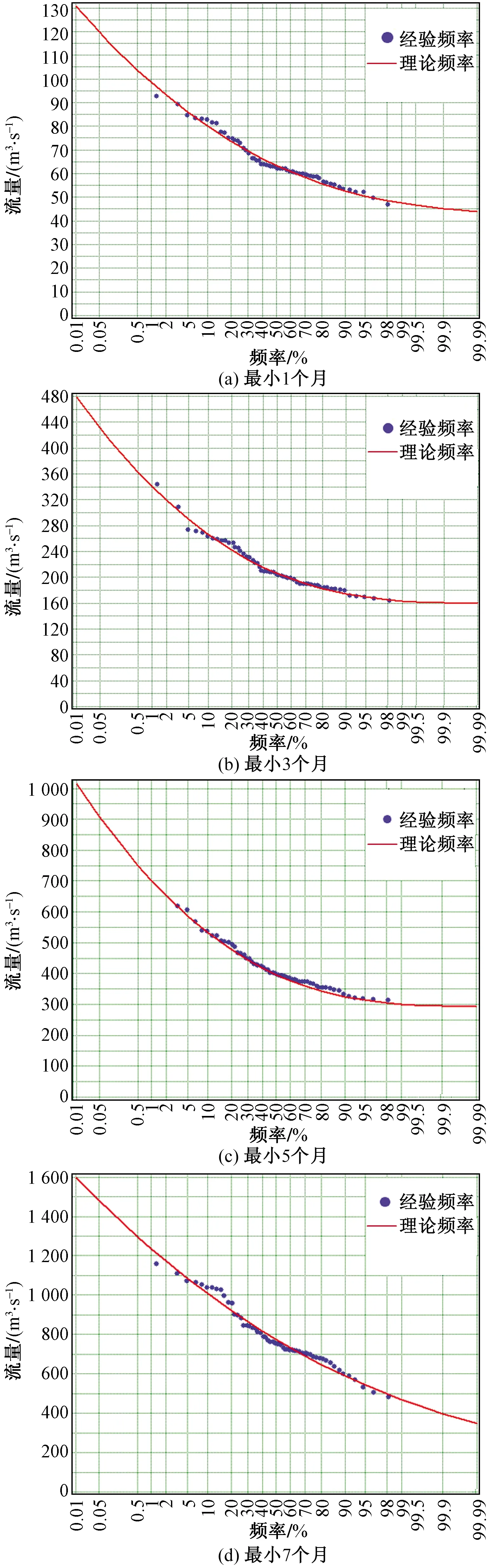

(2)空间变化特征。总体上来说,黔中水利工程区水文干旱在空间分布上稍有悬殊,区域整体干旱程度较低,伴有局部地区旱情严重,尤其是在2000年以后,区域内发生水文干旱的范围较大,干旱程度也较为严重(图5)。在20世纪60年代,黔中水利工程区整体上干旱程度偏低,十年间河流出水量距平比在-10%以上,此时段内区域水资源丰富,河道水量充足,河流出水量偏高。在70年代,区域东北部(贵阳站点)出现轻微旱灾(-40% 图5 黔中地区干旱程度空间分布Fig.5 Spatial distribution map of drought degree in central Guizhou 3.2.2 干旱频率的演变分析 (1)时间特征分析。根据黔中地区水文干旱频率分布情况,在57年间区域内干旱频率较高的是轻旱,其次是中旱,干旱情况总体上并不严重,不同干旱程度的频率趋势依次为:轻旱>中旱>重旱>特旱。由图6可明显看到,轻旱占比情况远远高于其他类型的干旱程度,其干旱频率趋势总体呈上升趋势,这表明在未来一段时期内,区域内仍以轻旱为主导;中旱的发生率仅低于轻旱,虽然频率趋势线的斜率低于轻旱,但总体呈缓慢上升趋势;区域内干旱频率最低为重旱和特旱,二者的频率趋势位于折线图底端,在57年间发生次数最少,干旱频率最低。另外,1989—1990年之间,黔中地区干旱频率较高,轻旱频率约为87.5%,中旱频率约为62.5%,重旱频率约为12.5%,但实际上该区域并未发生水文干旱,这表明虽然在一定时期无降雨或者降水量极少可能会发生干旱,但在一定时期无降雨或降水量极少,并不意味着干旱一定会发生,这或许与喀斯特区域特殊的岩性结构及其岩性持水能力有关[24]。 图6 黔中地区干旱频率时间分布Fig.6 Distribution of hydrological drought time in central Guizhou (2)空间特征分析。黔中地区57年来,大大小小共发生干旱近十场,干旱造成的损失大小不一,各地区发生干旱的频率也有所不同。由图7可知,在20世纪60年代,黔中大部分地区极少(0~20%)发生干旱,在局部地区发生干旱的频率为20%~40%,干旱很少发生,这部分地区主要分布于黔中水利枢纽工程区的安顺市镇宁县、关岭县以及普定县部分区域和六盘水市六枝特区部分区域,其高程是区域内较低点,地势较低,由于地形地势等原因,区域内的地表径流常常由此处流出;在20世纪70年代,从整体上看,区域东北部(包括贵阳市内大部分区域)发生干旱的频率较高,在70年代区域东北部有少部分地区经常(40%~60%)发生干旱,整个东北区域则较少(20%~40%)发生干旱,其他大部分地区干旱发生的可能性仍旧极低;在20世纪80年代,除了区域西北部的六盘水市钟山区和毕节市纳雍县、赫章县等地区(向阳站、牛吃水站)以及贵阳市内(贵阳站)少数地区极少发生(0~20%)干旱外,流域内其他地区发生干旱的频率为20%~40%,虽有干旱发生,但发生频率较低;在20世纪90年代,黔中地区整体上降水丰沛,径流量大,区域内极少(0~20%)发生干旱。但是,到了21世纪,黔中水利工程区内,干旱发生的频率较之前普遍有所增加,在区域的贵阳市内(贵阳站),水文干旱发生极为频繁(80%~100%),并且,干旱频率在区域整体上表现出由东北向西北递减的趋势;从2010—2016年的7年间,区域发生水文干旱的频率整体偏高,在黔中水利工程区的中部地区,经常发生(40%~60%)水文干旱,并表现出由中部区域向四周逐渐递减的趋势。自1960—2016年,从黔中地区的水文干旱频率空间分布情况(图7),可明显看出,90年代间,区域从总体上看水文干旱发生的频率极低,这说明,在这段时间内,黔中地区的江河来水量充足,降水丰沛,降水量能够满足流域的消耗量,且降水量远远大于地表下渗容量,地表有大量径流产生,河流中水量整体偏多,水量十分丰富,河流出水量普遍较高。另外,较为明显的是2000年以后,21世纪初期,黔中地区水文干旱异常频繁,从2000—2016年,全区域整体上发生水文干旱的频率为40%~60%,干旱经常性发生,在这时间段内,贵州省旱情严重,黔中地区也不能幸免,与往年相比,区域内降水量出现大幅度的减少,雨水不足,降水量远远小于流域内的需水量,地表径流减少,区域内部出现水量的供不应求情况,最终导致河流出水量偏低。 图7 黔中地区干旱频率空间分布Fig.7 Spatial distribution map of drought frequency in central Guizhou 水文干旱的发生属于自然界中的随机事件,无法预测其发生时间和规律,但是通过水文频率,但可以以重现期(即在很长时期内平均多少年出现一次)来分析不同水文频率下干旱发生时的枯水径流量,通过水文频率曲线与实测经验点据拟合,得到河流枯水径流量最小1个月、最小3个月、最小5个月以及最小7个月时的黔中水利枢纽工程区河流出水量枯竭的径流频率曲线分布情况(图8)。采用P-Ⅲ曲线进行拟合时,所造成的误差在8%的允许误差之内,P-Ⅲ曲线对喀斯特流域的枯水径流拟合较好[25]。为了进一步确保实验结果的准确性,我们分别计算各时段的枯水径流频率曲线与实际点据的拟合度情况,其结果分别为0.979、0.983、0.986、0.974,由于R2∈[0,1]且非常趋近于1,因此,频率曲线拟合度较高,曲线与点据之间的拟合情况很好,拟合结果能较好地代表实际河流出水量的枯水频率情况。水文频率曲线即是水文变量的数值与其出现概率的关系曲线,根据P-Ⅲ型水文频率曲线计算结果(表3),设计标准为20年一遇(T=20年,P=95%)时的设计河流出水量分别为50.56、169.36、313.90、543.48 m3/s, 这表明在57年间,黔中水利工程区平均每20年出现一次(并非20年一定发生一次)水文干旱时,河流出水量最小1个月低于50.56 m3/s,最小3个月的出水量低于169.36 m3/s,最小5个月的出水量低于313.90 m3/s,最小7个月的出水量低于543.48 m3/s。以最小1个月河流枯水径流为例,当区域内发生10年一遇(T=10年,P=90%)的水文干旱时,根据水文频率数学模型推求出河流设计出水量为52.70 m3/s,而五十年一遇(T=50年,P=98%)水文干旱下的最小一个月河流出水量低于48.58 m3/s,由于不同设计标准下的河流出水量不同,因此可根据水文频率数学模型建立不同设计标准下的水利工程,为水文干旱的发生做好预先准备。 图8 各时段水文频率拟合曲线Fig.8 Fitting curve diagram of hydrological frequency in each perio 表3 P-Ⅲ型分布理论总体计算成果(P=95%)Table 3 Overall calculation results of P-Ⅲ distribution theory(P=95%) 基于地表河流出水量,结合水文频率分析对黔中水利枢纽工程区1960—2016年间水文干旱特征进行深入分析,得出以下结论。 (1)黔中地区自1960年来,河流出水量整体呈下降趋势,尤其是进入21世纪后,地表河流出水量连年骤减,尤其是2011年,河流出水量距平值为-83.44%,黔中地区发生特大水文干旱,对区域发展造成严重影响。 (2)区域水文干旱主要以轻旱为主,但水文干旱程度仍逐渐加重,干旱频率整体呈缓慢上升趋势,各干旱程度出现频率依次为轻旱>中旱>重旱>特旱。 (3)根据黔中地区57年间河流出水量的水文频率拟合结果,当区域河流出水量出现最小1个月低于50.56 m3/s,最小3个月的出水量低于169.36 m3/s,最小5个月的出水量低于313.90 m3/s,最小7个月的出水量低于543.48 m3/s时,区域极大可能出现二十年一遇的水文干旱,这为区域干旱预警提供科学参考。 区域水文干旱的发生是多因素综合作用的结果,其干旱特征具有复杂性,文中仅仅从河流出水量这一视角对区域水文干旱特征进行分析,对于其他因素并未进行考虑,另外,黔中水利工程区位于典型的喀斯特地区,研究过程中仅从地表河流出水量出发,未将喀斯特地区特有的“二元结构”纳入考虑,因此研究结果具有一定的有限性。

3.3 区域水文频率分析

4 结论