骨质疏松患者血清25(OH)D,骨膜素、铁蛋白水平及其与骨折发生的相关性分析

廖 强,王 娟

(重庆市江津区中心医院,重庆 402260)

骨质疏松症为临床常见的全身性骨代谢障碍性疾病,以骨量减少、骨微结构破坏、骨强度减小、骨脆性增大、骨折风险升高为特征,多见于老年男性和绝经后女性[1]。文献报道[2],我国中老年骨质疏松症发病率约23%,其中女性约27%,男性约16%。研究发现[3],骨质疏松性骨折可造成患者生活质量下降,死亡率增高,大多数患者会遗留长期不可逆转的行动障碍。25 羟维生素D[25-hydroxyvitamin D,25(OH)D]为人体钙调节激素之一,能促进钙磷吸收,维持正常骨代谢[4]。骨膜素是一种黏附蛋白,能够诱导成骨细胞分化,在骨折愈合过程中发挥核心作用[5]。铁蛋白为机体内贮存铁的可溶组织蛋白,能够反映机体铁蓄积水平,在铁代谢方面有着重要作用[6]。相关文献报道[7-9],血清25(OH)D,骨膜素、铁蛋白水平与骨质疏松或骨折关系密切,这三个指标可能对于预测骨质疏松性骨折的发生有重要意义。因此,本研究分析了骨质疏松患者血清25(OH)D,骨膜素、铁蛋白水平及其与骨折发生的相关性,希望为临床诊断与预防提供数据支持,现报告如下。

1 材料与方法

1.1 研究对象 将2018年1月~2020年1月重庆市江津区中心医院收治的112 例骨质疏松未骨折患者纳入骨质疏松组,同期我院收治的93 例骨质疏松性骨折患者纳入骨质疏松性骨折组。骨质疏松组:男性22 例,女性90 例;年龄50~85 岁,平均年龄68.52±5.66 岁;体质量指数22.23±2.70kg/m2;糖尿病史22 例;高血压史67 例;心肌梗死史19 例;脑血管病史17 例。骨质疏松性骨折组:男性18 例,女性75 例;年龄50~83 岁,平均年龄69.90±5.07岁;体质量指数22.46±2.35kg/m2;糖尿病史21 例;高血压史54 例;心肌梗死史16 例;脑血管病史13例;骨折部位:股骨转子间32 例、股骨颈39 例、肱骨近端3 例、腰椎及胸椎19 例。另选同期在我院体检健康者50 例为对照组,男性11 例,女性39例;年龄52~84 岁,平均年龄68.88±5.63 岁;体质量指数22.78±2.87kg/m2。三组性别、体质量指数、年龄等一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》相关要求。纳入标准:①符合《中国骨质疏松性骨折诊疗指南-骨质疏松性骨折诊断及治疗原则》中相关诊断标准[10];②入院资料齐全;③无凝血系统疾病、精神系统疾病、恶性肿瘤、自身免疫性疾病、内分泌疾病、代谢性疾病;④入院前一年内未应用双磷酸盐或氟剂;⑤知情并同意本次研究。排除标准:①心、肝、肾、肺、脑等重要功能异常;②入院前三个月内应用抗骨质疏松药物,如类固醇激素、降钙素、雌激素等;③并发胃溃疡、慢性细菌性痢疾、克罗恩病等可能导致维生素D 缺乏的疾病;④依从性不好,不能配合完成本次内容。

1.2 仪器与试剂 GL-12B-C 微量血液离心机(上海臣莲生物科技发展有限公司);Tecan Infinite F50 酶标仪(上海桑晒生物科技有限公司);AUTOAE2100 全自动化学发光免疫分析仪(上海智岩科学仪器有限公司);25(OH)D,骨膜素试剂盒(上海酶联生物科技有限公司);铁蛋白试剂盒(上海钰博生物科技有限公司)。

1.3 方法 登记所有受试者的临床资料包括性别、年龄、体质量指数、基础病史等,入院次日清晨采集外周静脉血5 ml,用TGL-12B-C 微量血液离心机对外周血以3 000 r/min 离心15 min,分离血清,用Tecan Infinite F50 酶标仪及相应试剂盒,通过酶联免疫吸附法(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)检测血清25(OH)D,骨膜素水平。用AUTOAE2100 全自动化学发光免疫分析仪及相应试剂盒,通过化学发光免疫分析法检测血清铁蛋白水平。所有操作严格按照说明书进行。血清铁蛋白参考值13~150 μg/L,血清骨膜素参考值4~35 ng/ml,血清25(OH)D 参考值30~60 ng/ml。

1.4 统计学分析 本研究数据的统计分析在spss22.0 软件上进行,计量资料以均值±标准差(±s)表示,多组间计量资料比较采用单因素方差分析(其中两两比较采用SNK-Q 检验),计数资料以n(%)形式表示,多组间计数资料比较采用χ2检验,相关性分析采用spearman 检验,多因素分析采用Logistic 回归模型,预测价值分析采用受试者工作特征曲线(receiver operatingcharacteristic curve,ROC)。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

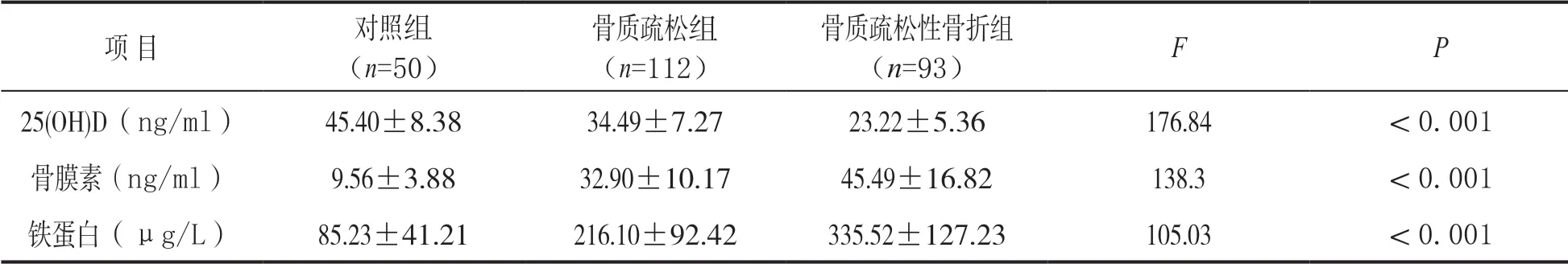

2.1 三组血清25(OH)D,骨膜素、铁蛋白水平比较 见表1。骨质疏松组和骨质疏松性骨折组血清25(OH)D 水平低于对照组,差异具有统计学意义(Q=13.173,25.974,均P<0.01);骨质疏松性骨折组血清25(OH)D 水平低于骨质疏松组,差异具有统计学意义(Q=16.497,P<0.01);骨质疏松组血清骨膜素、铁蛋白水平高于对照组,差异具有统计学意义(Q=15.753,10.880,均P<0.01);骨质疏松性骨折组血清骨膜素、铁蛋白水平高于对照组,差异具有统计学意义(Q=23.520,20.182,均P<0.01);骨质疏松性骨折组血清骨膜素、铁蛋白水平高于骨质疏松组,差异具有统计学意义(Q=10.302,12.037,均P<0.01)。

表1 三组血清25(OH)D、骨膜素、铁蛋白水平(±s)

表1 三组血清25(OH)D、骨膜素、铁蛋白水平(±s)

项 目对照组(n=50)骨质疏松组(n=112)骨质疏松性骨折组(n=93)FP 25(OH)D(ng/ml)45.40±8.3834.49±7.2723.22±5.36176.84<0.001骨膜素(ng/ml)9.56±3.8832.90±10.1745.49±16.82138.3<0.001铁蛋白(μg/L)85.23±41.21216.10±92.42335.52±127.23105.03<0.001

2.2 骨质疏松患者血清25(OH)D,骨膜素、铁蛋白水平与骨折发生的相关性分析 spearman 相关分析显示,骨质疏松患者血清25(OH)D 水平与骨折发生呈负相关(r=-0.569,P<0.05);骨质疏松患者血清骨膜素、铁蛋白水平与骨折发生呈正相关(r=0.437,0.490,均P<0.05)。

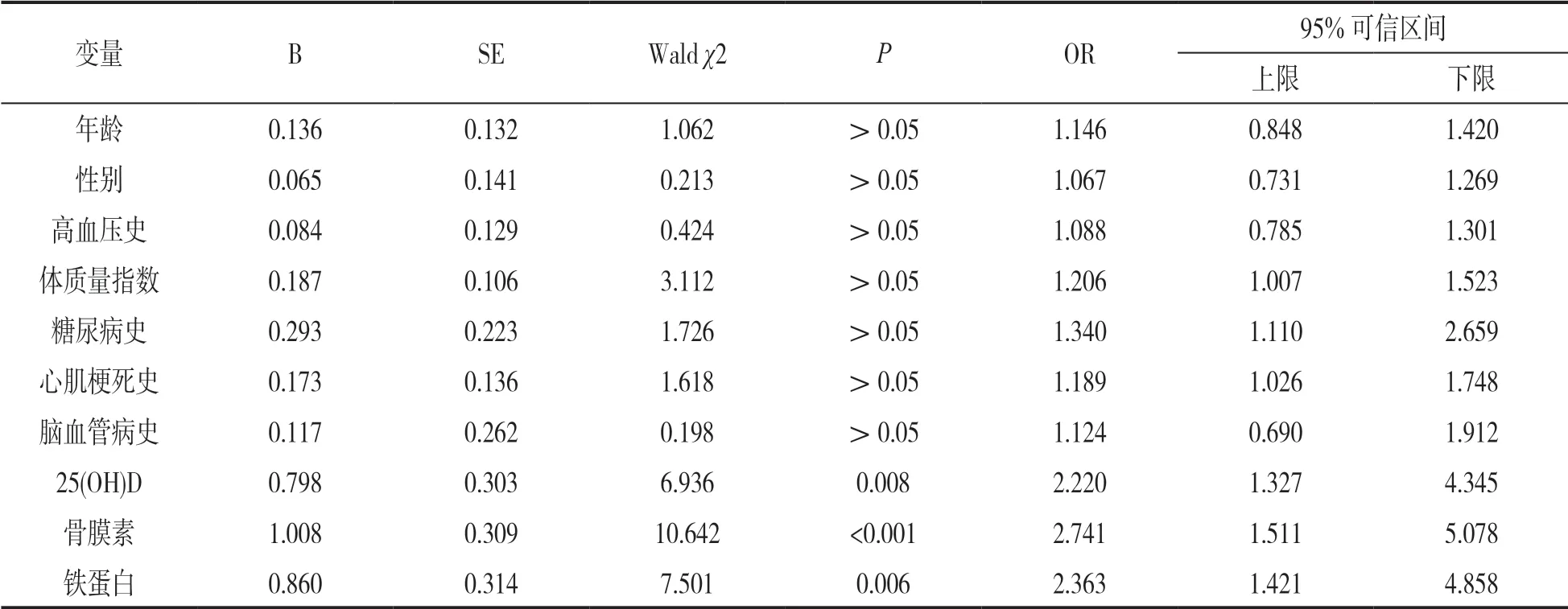

2.3 骨质疏松性骨折影响因素分析 见表2。将性别赋值(男=1;女=0)、糖尿病史赋值(有=1;无=0)、心肌梗死史赋值(有=1;无=0)、脑血管病史赋值(有=1;无=0)、高血压史赋值(有=1;无=0),进行Logistic 回归分析显示,血清25(OH)D 水平下降、血清骨膜素水平和铁蛋白水平升高是骨质疏松性骨折的危险因素(P<0.05)。

表2 骨质疏松性骨折的影响因素

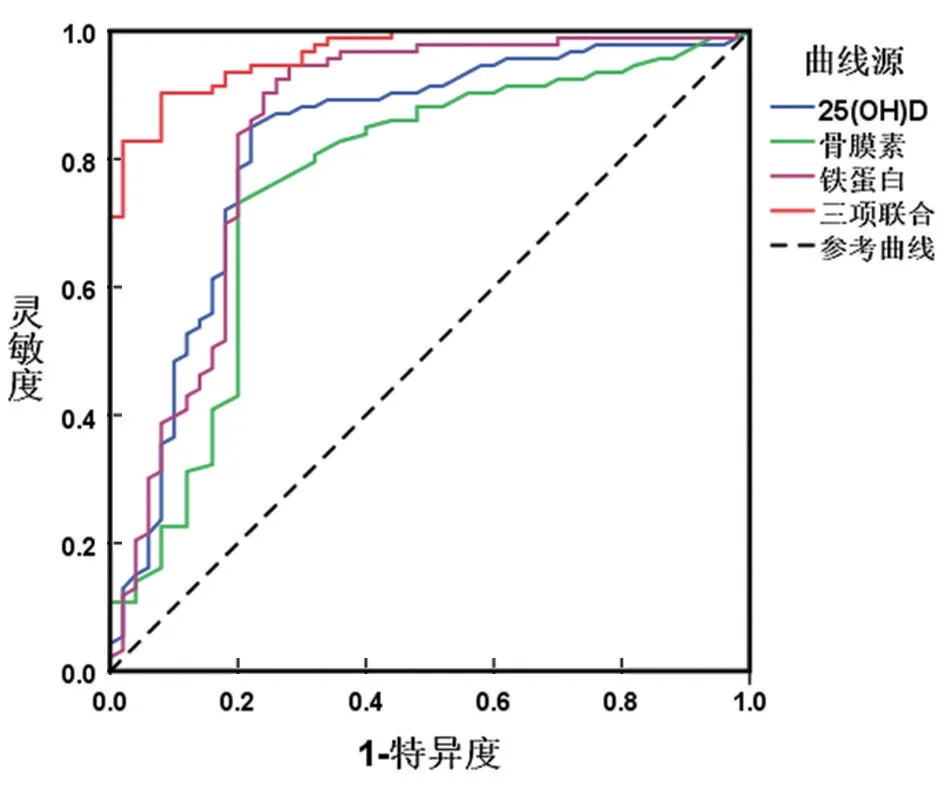

2.4 血清25(OH)D,骨膜素、铁蛋白水平对骨质疏松性骨折的预测价值 见表3,图1。血清25(OH)D,骨膜素、铁蛋白水平对骨质疏松性骨折的预测价值差异无统计学意义(P>0.05);三项联合检测对骨质疏松性骨折的预测价值显著优于各项指标单独检测,差异具有统计学意义(P<0.05)。

图1 血清25(OH)D,骨膜素、铁蛋白水平预测骨质疏松性骨折的ROC 曲线

表3 血清25(OH)D、骨膜素、铁蛋白水平对骨质疏松性骨折的预测价值

3 讨论

骨质疏松最严重的并发症是骨折,流行病学调查显示[11],55 岁以上骨质疏松症人群骨折发生风险明显增加,且在1 ~2年内患者可能再次骨折。随着生活环境变化及人口老龄化,骨质疏松性骨折发生率逐年上升,给患者日常生活带来诸多不便。临床多采用卧床、镇痛、理疗、支具等进行治疗,但效果不佳。因此,降低骨质疏松性骨折发生率成为临床亟待解决的问题。

维生素D 为一种激素类脂溶性维生素,在骨骼代谢生长发育过程中具有重要作用。25(OH)D 是维生素D 在人体内的主要存在形式,具有性质稳定和半衰期长的特点,能够促进钙磷吸收,促使骨矿物化,维持钙稳态,参与骨代谢,临床通常以25(OH)D 水平来评估人体内的维生素D 水平。报道提到[12],随着年龄增加,25(OH)D 水平呈下降趋势,可能与高龄人群日晒、户外活动、饮食摄入减少或并发多种疾病有关。文献显示[13],低水平的25(OH)D 可引起钙磷吸收减少而阻碍骨骼骨化,造成骨量下降。研究发现[14],糖尿病患者维生素D缺乏可加速骨质疏松进展。资料显示[15],25(OH)D低水平者骨折发生比例明显增加,对其补充维生素D,可提高骨质量。本研究结果提示,骨质疏松人群25(OH)D处于低水平状态,维生素D 缺乏较严重,此类人群骨折发生风险较高,这与既往研究一致[16]。分析其原因,在骨质疏松人群中,可能因维生素D不足,骨量降低,骨脆性增高,易发生骨折。

骨膜素是一种细胞外基质蛋白,由软骨细胞和成骨细胞合成,在骨膜中高表达,能够调节成骨细胞的黏附和分化功能,最早在成骨前体样细胞MC3T3-E1 中被发现并鉴定得出。骨膜素可与细胞膜上的整合素αVβ3 之间互相作用,抑制成骨样细胞分泌骨硬化蛋白。研究表明[17],骨膜素是股骨颈骨密度损失的预测因子,骨形成和骨吸收之间的不平衡与骨质疏松性髋部骨折后骨膜素高水平有关。本研究结果揭示,血清骨膜素在骨质疏松患者中呈高水平,血清骨膜素水平增加有助于骨质疏松性骨折风险的预测,这与以往报道符合[18]。以往报道显示[18]骨膜素水平在骨质疏松性骨折早期持续增加,且在骨折后一年内仍保持较高水平,由此表明骨膜素的合成不仅取决于骨折的发生,还取决于骨质疏松的存在。这其中可能的解释为,随着骨质流失的进展,骨质疏松患者皮质变薄,机械应变因微结构不良而增加,促使骨膜素表达增多以补偿骨脆性,最终导致骨折风险增加。

铁蛋白为体内铁贮存主要形式之一,在动植物体内广泛存在,具有调节铁吸收的生理作用。血清铁蛋白是目前临床判定铁稳态的主要指标,男性血清铁蛋白正常值为15~200 μg/L、女性血清铁蛋白正常值为12~150 μg/L,当血清铁蛋白介于正常值和1 000 μg/L 之间时被认为铁蓄积,当血清铁蛋白>1 000 μg/L 时被认为病理性铁过载[19]。机体出现铁蓄积时,各系统可出现脂质过氧化反应增加、氧自由基增多、组织细胞损害加强的异常现象[20]。本研究显示,血清铁蛋白在骨质疏松患者中呈高水平,血清铁蛋白高水平是骨质疏松性骨折的危险因素,表明血清铁蛋白高水平与骨质疏松患者骨折的发生具有很强的相关性,这同已发表文献有相似之处,即有研究[21]表明骨质疏松性骨折患者中存在明显的铁蓄积现象,随着年龄增加,铁蓄积水平越高;有学者发现血清铁蛋白水平与骨密度呈负相关,其相关性十分显著[22]。分析其原因,铁含量增多可促进氧化应激,造成骨吸收增强,骨量丢失,增加骨折风险。

进一步ROC 分析显示,血清25(OH)D,骨膜素、铁蛋白水平联合预测骨质疏松性骨折的AUC为0.965,敏感度为90.30%,特异度为92.00%,准确度为91.20%,提示血清25(OH)D,骨膜素、铁蛋白水平联合预测骨质疏松性骨折的价值较高,即骨质疏松患者血清25(OH)D <32.75 ng/ml,血清骨膜素>32.42 ng/ml,血清铁蛋白>116.83 μg/L时,可提示骨质疏松患者发生骨折的风险较大,此时临床应引起足够重视,积极干预,预防骨质疏松性骨折的发生。

综上所述,血清25(OH)D 在骨质疏松患者中呈低水平,血清骨膜素、铁蛋白在骨质疏松患者中呈高水平,血清25(OH)D 水平下降及血清骨膜素和铁蛋白水平升高有助于骨质疏松性骨折风险的预测。但本研究中也存在不足之处,如纳入排除标准不够全面、样本量较小、研究时间较短,缺乏长期随访等,仍需进一步开展研究证实。