保护性耕作技术采用有助于提高粮食生产技术效率吗?

——以玉米为例

崔钊达,余志刚,张培鸽

(东北农业大学经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150030)

一、引言与文献综述

粮食安全事关国计民生和国家安全。保护性耕作作为一种兼具生态效益、经济效益和社会效益的土壤耕作模式,不但可以改善土壤性质,提高土壤有机质含量和蓄水保墒能力[1],而且能够显著提高农作物产量[2],对保障粮食安全具有重要意义。保护性耕作技术最早在美国兴起,后来被世界各国广泛使用。截至目前,美国、加拿大、澳大利亚等发达国家有超过60%的耕地都采用保护性耕作技术[3]。保护性耕作包括少耕或免耕播种、秸秆还田、深松和病虫草害综合防治4项核心技术[4]。我国从20世纪60年代开始引进保护性耕作技术进行试验和示范,截止2017年,我国保护性耕作面积为758.44万公顷,占当年全国耕地总面积的5.62%,总体上仍处于起步阶段[5]。随着国家不断加大保护性耕作技术示范推广力度,未来我国保护性耕作面积还有很大的增长空间。

改革开放以来,随着我国经济快速发展,城乡收入差距水平仍在高位徘徊[6],农村青壮年劳动力持续外流,耕地面积明显减少,但粮食生产与农业发展却出现了变化,2004—2020年,我国粮食产量实现“十七连丰”,年均增长2.24%,自2015年起连续6年保持在6.5亿吨以上,其背后的原因得益于农业生产效率的显著提升。因此,我国要顺利实现从传统农业向现代农业的转型,在人多地少等农业资源禀赋差的条件下实现农业集约化生产以及解决“三农”问题,提高农产品产量,增加农民收入,必须要持续提高农业生产效率[7],而农业技术进步对提高农业生产效率具有显著促进作用[8]。已有学者对此进行了相关研究:如Olusegun[9]通过测算西非国家的经济区(ECOWAS)数据发现,技术进步对棉花生产率提高贡献较大;肖琴等[10]通过分析全国30个省份农业绿色生产效率的动态变迁过程发现,技术进步对效率提升产生累计正效应;杨桐彬等[11]基于集聚经济理论视角,利用2001—2017年省级面板数据进行实证分析发现,技术进步对农业生产效率的促进作用较为显著。

根据希克斯技术进步和诱致性技术变迁理论,劳动力的缺少以及劳动成本的持续上升将会诱导农业劳动节约型技术出现。保护性耕作技术作为一种劳动节约型技术,已有文献对其在影响作物产量、农民收入、生态环境效益等方面进行了有益的探索[12-14],但较少有学者关注到其对粮食生产技术效率的影响。同时,随着农业比较效益不断下降,农村涌现出大量兼业农户。不同类型农户在资本禀赋、劳动投入等方面差异明显,因此,其采用保护性耕作技术的行为也会有所不同,进而影响到粮食生产技术效率,而现有研究对这方面关注较少。那么,当前保护性耕作技术采用对农户粮食生产技术效率影响如何?其在不同类型农户之间是否存在显著差异?鉴于此,借助黑龙江、河南、山东和山西四省814份玉米种植户问卷调查数据,采用产出导向的SBM方向性距离函数模型和Tobit模型实证探究保护性耕作技术采用对农户玉米生产技术效率的影响,并进一步分析其在不同类型农户之间的差异性。

二、理论分析与研究假说

生产效率测度的是既定时期各决策单元与生产前沿的相对关系,表明的是投入产出的有效程度[15]。现代经济增长理论和生产实践表明,生产效率是经济增长的一个重要引擎,是提升我国农业生产能力的主要动力。而实现农业生产效率持续增长的基础条件,则取决于经济上可行的农业技术变革。新经济地理学相关理论也认为,生产效率提升的本质来源于技术进步[16]。农业技术进步使得生产要素间不断地替代,通过改变生产要素的组合、配置和边际替代率,从而对农业生产效率增长产生影响[17]。

在确保粮食安全的前提下,农业技术进步意味着对劳动力等生产要素的需求减少[18]。从投入和产出视角来看,提高效率可以通过减少投入和增加产出的途径实现,而促进要素合理配置则是实现减少投入和增加产出的重要方式。因此,技术进步可以通过实现要素合理配置提高粮食生产技术效率。在投入方面,劳动节约型技术进步会产生显著的替代效应,促使大量农村劳动力从农村转移出来,为规模化经营奠定基础,有助于促进粮食生产效率提高[19]。保护性耕作技术作为一种劳动节约型技术,减少了生产管理过程中的劳动投入,降低了对农业劳动力的需求,使土地、资本、劳动力等生产要素的配置更为合理[20],且容易实现规模经营。

在产出方面,关于农业技术对粮食产出的影响,可以利用生产函数理论进行分析。黄祖辉等[21]根据希克斯中性技术变化的假定,考察只有资本(K)和劳动(L)两种生产要素的生产函数,利用生产函数Q=f(K,L,T),分析农业技术进步对粮食产出的影响,其中,T是时间的函数,反映技术变化。对上述生产函数求导可得:

对式(1)变形得到:

式(1)~式(3)中,Q为粮食产出,α表示资本产出弹性,β表示劳动产出弹性,γ表示技术进步。通过式(1)~式(3)可以发现,粮食产出与技术进步有密切联系,产出变化率等于各生产要素弹性与要素投入变化率的乘积与技术进步率之和。当资本和劳动力投入保持不变时,随着时间的推移,技术进步,此时粮食产出会增加。综上,保护性耕作技术通过改变投入和产出,实现要素合理配置从而达到提高粮食生产技术效率的目的。基于此,提出第一个研究假说:

H1:保护性耕作技术采用会显著提高玉米生产技术效率。

伴随城镇化的快速推进,大量农村人口进入城镇工作,农户之间的资源禀赋差异逐渐拉大,农户分化趋势日益明显[22]。农户分化是农户由传统的同质性农业经营分化为农、工、商等不同经营内容的异质性过程,是农户依据自身资源禀赋对家庭劳动力在农业生产与非农业生产之间重新配置的结果[23],其突出特征是职业分化,具体表现为农户由单纯的农业经营户逐渐分化出亦工亦农的各种兼业户,从而形成纯农户、兼业户、非农户并存且不断演化的局面[24]。在农业技术采用上,由于农户之间的个体特征、经营方式、资源禀赋、生计方式等方面的差别,导致不同类型农户对保护性耕作技术采用的意愿也会有所差异。具体表现为:一方面,随着非农收入增加,农业生产会逐渐成为副业,兼业农户对技术的采用意愿会显著降低,导致农业生产经营方式逐步走向粗放,生产效率出现下降[25];另一方面,兼业农户拥有更强大的农业投资能力和抗风险能力[26],对农业技术的采用意愿更强烈,进而对农业生产效率产生积极的促进作用。综上,不同类型农户的保护性耕作技术采用行为不同,进而影响到粮食生产技术效率。基于此,提出第二个研究假说:

H2:保护性耕作技术采用对不同类型农户玉米生产技术效率的影响存在差异性。

三、模型选择、数据来源与变量选取

(一)模型选择

1.产出导向的SBM方向性距离函数模型 不同于SFA对技术无效率分布形式的具体设定,在测算效率的一般模型中,DEA模型的基本假设和参数估计相对简单,但由于CCR和BCC模型无法衡量全部松弛变量,在处理效率的过程中会造成投入要素的拥挤或松弛,因此在效率评估中存在缺陷,而SBM模型转变传统DEA模型径向和线性分段形式分析的思路,采用非射线式的方式直接把松弛变量引入目标函数之中,更为准确地对效率值进行评估。基于此,借鉴Tone[27]提出的一个非径向、非角度的基于松弛变量的效率评价模型,解决决策单元的投入和产出的冗余短缺问题,以有效测度玉米生产技术效率。模型构建如下:

2.Tobit模型 为分析保护性耕作技术采用对玉米生产技术效率的影响效果,使用Tobit模型进行分析。由于玉米生产技术效率评价中计算所得的值大多介于0~1,具有非负截断特征,属于受限的被解释变量,若采用最小二乘法(OLS),估计结果会出现偏差与实际不一致,进而影响到研究结论。因此,为避免这个问题,通常采用Tobit模型进行检验。具体估计模型如下:

式(5)中,TEi为玉米生产技术效率值,TECHi为是否采用保护性耕作技术,Xi为控制变量,α、β、γ为待估系数,μi为随机扰动项。

(二)数据来源

本文数据来源于2020年暑假在黑龙江、河南、山东和山西四省开展的农户问卷调查。其中,黑龙江、河南和山东是全国有名的粮食生产大省,玉米产量居全国前列,而山西旱地面积比例大,玉米种植较广,并且四省分别位于我国保护性耕作技术推广的六大适宜区域内(黑龙江属于东北平原垄作区和东北西部干旱风沙区,河南和山东属于黄淮海两茬平作区,山西属于西北黄土高原区和华北长城沿线区),因此,选取四省作为样本区具有一定的典型性。调研采取与农户一对一访谈的形式进行,问卷由调研人员填写,通过对收集的问卷进行整理,在剔除无效问卷后,得到有效问卷814份,其中黑龙江83份,河南125份,山东261份,山西345份。调查问卷内容主要涉及户主个体特征、家庭特征和生产经营特征。

(三)变量选取

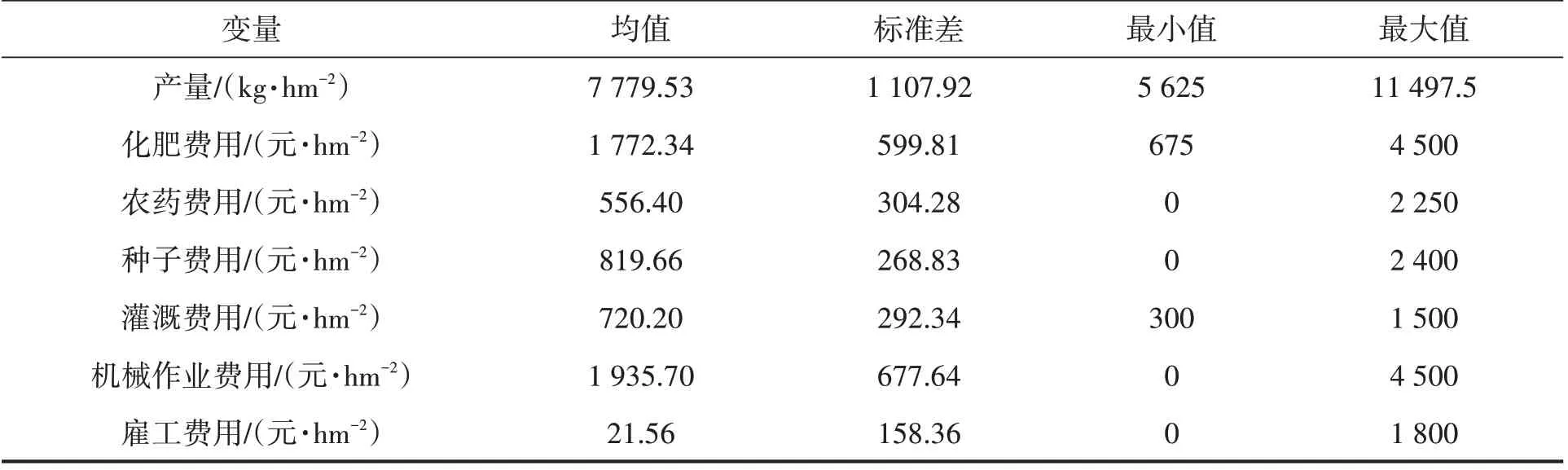

1.被解释变量 本文的被解释变量为玉米生产技术效率。本文采用SBM模型测算农户的玉米生产技术效率,选取1个产出指标,6个投入指标代入模型进行计算。其中,产出指标是单位面积玉米产量(kg·hm-2),投入指标包括单位面积化肥费用(元·hm-2)、单位面积农药费用(元·hm-2)、单位面积种子费用(元·hm-2)、单位面积灌溉费用(元·hm-2)、单位面积机械作业费用(元·hm-2)和单位面积雇工费用(元·hm-2)。具体投入产出指标的描述性统计特征如表1所示。从表1中可以看出,在6类投入要素中,机械作业投入费用最高,其次是化肥。另外,农药、种子、机械作业和雇工费用最小值均为0,说明样本地区农户在玉米种植过程中存在不施用农药、使用自留种子、不使用机械收割和不雇工的情况。

变量产量/(kg·hm-2)化肥费用/(元·hm-2)农药费用/(元·hm-2)种子费用/(元·hm-2)灌溉费用/(元·hm-2)机械作业费用/(元·hm-2)雇工费用/(元·hm-2)均值7 779.53 1 772.34 556.40 819.66 720.20 1 935.70 21.56标准差1 107.92 599.81 304.28 268.83 292.34 677.64 158.36最小值5 625 675 00 300 00最大值11 497.5 4 500 2 250 2 400 1 500 4 500 1 800

2.核心解释变量 本文重点考察保护性耕作技术采用对玉米生产技术效率的影响。通过在调研问卷中询问农户“您是否采用保护性耕作技术?”这一问题进行测度,并赋值“采用任意一种保护性耕作技术=1;未采用保护性耕作技术=0”。样本农户中有610位采用保护性耕作技术,比例为74.94%,表明农户保护性耕作技术采用较为广泛。另外,不同地区农户保护性耕作技术采用情况差异较为明显,河南采用保护性耕作技术的农户比例最高(98.40%),其次是山东(85.82%)、山西(62.03%)和黑龙江(59.04%)。

变量类别变量名称定义与赋值最小值最大值均值标准差被解释变量玉米生产技术效率根据SBM模型测算得出0.286 0.622 5 0.156 4核心解释变量保护性耕作技术采用个体特征性别年龄00 2 11 1 7 0.749 4 0.769 0 54.423 8 0.433 6 0.421 7 9.449 2受教育程度1.732 2 0.704 6家庭特征是否采用保护性耕作技术:是=1;否=0男=1;女=0户主实际年龄/岁小学及以下=1;初中=2;高中=3;职校=4;大专及以上=5家庭实际务农劳动力人数/人31 1 55 5 1.724 8 0.593 5控制变量0.03 93.33 1.739 6 6.042 6生产经营特征2.061 4 0.415 2 0.254 3 0.059 0 0.190 4 0.698 7 0.493 1 0.435 7 0.235 7 0.392 9虚拟变量地区家庭务农劳动力人数种植面积农田地块分散程度轮作土地流转合作社生产技术培训黑龙江河南山东山西家庭实际玉米种植面积/公顷相隔距离远且分散=1;相隔距离近且分散=2;集中连片=3是否轮作:是=1;否=0是否进行土地流转:是=1;否=0是否参加合作社:是=1;否=0是否接受过粮食生产技术培训:是=1;否=0是=1;否=0是=1;否=0是=1;否=0是=1;否=0 10 0 0 0 0 0 0 0 31 1 1 1 1 1 1 1 0.102 0 0.153 6 0.320 6 0.423 8 0.302 8 0.360 8 0.467 0 0.494 5

3.控制变量 综合考虑户主个体特征、家庭特征、生产经营特征选取相应的控制变量。具体而言,户主个体特征包括户主性别、年龄和受教育程度。从调研样本来看,户主为男性的比例为76.90%,说明男性主要是家庭的务农劳动力;户主的平均年龄为54.42岁,年龄普遍偏大;户主受教育程度普遍偏低,初中及以下学历的农户比例为91.15%。

家庭特征包括家庭务农劳动力人数、玉米种植面积。农户家庭务农劳动力数量平均为1.73人,反映出当前粮食生产中仍主要以小农生产为主;农户玉米种植面积平均为1.74公顷,种植面积在1公顷以下的农户比例为81.70%。

生产经营特征包括农田地块分散程度、是否轮作、是否进行土地流转、是否参加合作社、是否接受过粮食生产技术培训。样本中大部分农户的农田地块相隔距离较近且分散,比例为50.86%;进行轮作的农户比例偏低,为41.52%;只有25.43%的农户进行土地流转;农户加入合作社比例偏低,仅为5.90%。另外,有19.04%的农户参加粮食生产技术培训。

4.地区虚拟变量 为控制不同地区在地理位置、气候条件、降水等方面的差异,加入地区虚拟变量,以消除地区对农户玉米生产技术效率的影响。具体变量定义及描述性统计分析如表2所示。

四、结果与分析

(一)玉米生产技术效率统计分析

整体来看,农户玉米生产技术效率最小值为0.286 0,不存在技术无效率的情况;最大值为1,说明部分农户在玉米生产过程中的投入产出实现经济效益最优化。通过测算,将农户玉米生产技术效率划分为5类,并统计每类中采用保护性耕作技术(采用组)和未采用保护性耕作技术(未采用组)的农户数量,结果如表3所示。整体来看,玉米生产技术效率在0.6以下的农户数量最多,为382户,比例为46.93%。同时,5类玉米生产技术效率中,采用组的农户数量均高于未采用组的农户数量。

分地区来看,山西农户玉米生产技术效率平均值最高(0.674 5),其次是黑龙江(0.625 4)、山东(0.606 3)和河南(0.510 6)。其中,山西、黑龙江均高于四省平均水平,而山东和河南则是低于四省平均水平,可能的原因是相较于山西和黑龙江,山东和河南经济发展水平相对较高,土地流转、机械、雇工等成本较高,导致粮食生产成本相对较高,致使玉米生产的投入产出效率处于较低水平。

农产分组采用组未采用组整体TE<0.6 293 89 382 0.6≤TE<0.7 137 49 186 0.7≤TE<0.8 113 31 144 0.8≤TE<0.9 42 18 60 0.9≤TE≤1.0 25 17 42

(二)实证结果分析

在采用Tobit模型进行基准回归分析时,依次将农户的个体特征、家庭特征和生产经营特征变量纳入模型进行回归分析,得到模型(1)~模型(3)。多重共线性检验结果表明,模型中各变量最大方差膨胀因子均小于10,所以变量之间不存在多重共线性,满足变量之间独立性的要求。Tobit模型的使用依赖于正态性和同方差性,对分布的依赖性很强,只有两者均满足,才能使用Tobit模型进行估计。对于正态性问题,借鉴顾东东等[28]的做法,对因变量进行Z值标准化来进行处理;对于变量可能存在异方差问题,参照White[29]的做法,选择异方差稳健标准误进行研究。实证分析结果如表4所示。

从表4中可以看出,3个模型结果均表明保护性耕作技术采用会显著提高农户的玉米生产技术效率,且模型(3)的显著性水平最高,假说H1得到验证。为全面涵盖所有控制变量,以模型(3)结果为主进行分析发现,采用保护性耕作技术的农户其效率为0.657 0①计算公式:系数值×标准差+均值,即0.220 7×0.156 4+0.622 5。,较平均水平提高0.034 5。在调研中,大部分农户实施保护性耕作技术后,普遍认为其增产效果较好,而且在节省劳动力投入、减少化肥施用等方面发挥明显的优势。例如秸秆还田增加了土壤有机质含量,对化肥产生替代作用,一定程度上减少化肥的施用,在减少面源污染的同时,节约了农户的生产成本。控制变量方面,户主性别、年龄、是否轮作和是否参加合作社的回归系数为正,表明这些控制变量对农户玉米生产技术效率存在显著的正向影响;种植面积、是否接受生产技术培训的回归系数为负,表明这些控制变量对农户玉米生产技术效率存在显著的负向影响。另外,其余控制变量的影响不显著。

变量名称保护性耕作技术采用性别年龄受教育程度务农劳动力人数种植面积农田地块分散程度轮作土地流转合作社生产技术培训黑龙江河南山东常数项Log likelihood P值Pseudo R2模型(1)系数0.153 4*0.177 8**0.015 6***0.013 2稳健标准误0.090 7 0.090 4 0.004 8 0.062 9模型(2)系数0.151 6*0.188 1**0.014 5***0.023 7 0.017 6-0.037 3***稳健标准误0.090 8 0.089 9 0.004 8 0.063 0 0.065 2 0.011 3-0.215 2*-1.324 4***-0.328 4***-0.846 1**-743.762 0 0.000 0 0.082 4 0.127 5 0.162 0 0.087 8 0.342 7-0.007 5-1.331 2***-0.317 6***-0.805 3**-737.530 8 0.000 0 0.090 1 0.134 4 0.161 1 0.087 2 0.358 5模型(3)系数0.220 7**0.202 7**0.010 2**-0.002 3 0.007 2-0.028 5***-0.028 4 0.290 6***0.007 9 0.331 2**-0.427 4***-0.034 0-1.404 0***-0.414 4***-0.544 9-723.488 6 0.000 0 0.107 4稳健标准误0.103 8 0.088 7 0.004 9 0.064 5 0.065 0 0.010 5 0.064 3 0.099 3 0.101 2 0.155 4 0.114 7 0.142 5 0.170 9 0.109 8 0.340 0

(三)稳健性检验

通过以下两种方法进行稳健性检验:一是为防止异常值对研究结果的影响,对样本中连续变量进行1%的缩尾处理;二是删除部分样本数据,进行子样本再回归。考虑到农户年龄太大,对保护性耕作技术认知较低,进而会影响到其采用保护性耕作技术的积极性,因此剔除一部分年龄较大的农户数据,具体操作为:根据在农村调研的实际情况,发现60周岁以上还在从事农业劳动的农户数量较多,因此将农户年龄适当延长5岁,剔除年龄在65周岁以上的农户的数据。两种稳健性检验方法的回归结果如表5中模型(4)和模型(5)所示。从表5可以看到,在对数据进行处理后,保护性耕作技术采用仍然对农户玉米生产技术效率具有显著的正向影响,验证了上述回归结果的稳健性。

变量名称模型(4)系数0.222 3**-0.537 7-724.277 2 814 0.000 0 0.106 5保护性耕作技术采用常数项Log likelihood样本数/n P值Pseudo R2稳健标准误0.103 7 0.402 4模型(5)系数0.268 5**-1.345 8-595.596 6 694 0.000 0 0.119 1稳健标准误0.113 3 0.456 7

(四)内生性检验

本文重点探讨的是保护性耕作技术采用对农户玉米生产技术效率的影响,但可能存在内生性问题,其生产的原因主要有:一是双向因果关系,采用保护性耕作技术的农户其玉米生产技术效率较高,但反过来玉米生产技术效率高的农户会选择采用保护性耕作技术;二是遗漏变量,玉米生产技术效率受到多种因素的影响,虽然尽可能的选取较多的控制变量,但并不排除存在遗漏变量;三是测量误差,主要是在实地调研过程中数据获取可能存在一定的测量误差。因此,通过借助工具变量使用2SLS(两阶段最小二乘法)进行内生性检验。

回归结果0.935 4***(0.023 0)0.098 3(0.088 2)1 654.740***0.271 3**(0.117 4)-0.353 8(0.345 7)0.217 5 243.751***1 654.743阶段第一阶段回归(是否采用保护性耕作技术)第二阶段回归(玉米生产技术效率)变量名称村庄其他农户保护性耕作技术平均采用水平常数项F值是否采用保护性耕作技术常数项R2 Kleibergen-Paap rk LMstatistic Kleibergen-Paap Wald rk F statistic

在工具变量的选择上,借鉴郭如良等[30]的做法,选择村庄中其他农户的保护性耕作技术平均采用水平作为工具变量,具体通过测算除当前被调研农户外同村其余农户的保护性耕作技术采用情况的平均值来反映。工具变量的选择要满足相关性和外生性要求。从表6中可以看到,第一阶段回归中的F检验在1%的水平上显著,说明工具变量满足外生性要求;第二阶段回归中,Kleibergen-Paap Wald rk F statistic值远远大于1%的显著性水平统计的临界值16.380,说明工具变量不存在弱工具变量问题;在第二阶段回归中的Kleibergen-Paap rk LMstatistic值为243.751,在1%的水平上显著,强烈拒绝不可识别的原假设,表明工具变量和内生变量相关,满足工具变量相关性要求。综上,选取的工具变量有效,在解决内生性问题后,保护性耕作技术采用仍有助于提升农户的玉米生产技术效率。

(五)不同类型农户异质性分析

借鉴陈航英[31]的研究,依据农业收入占家庭收入的比例将农户划分为3种类型:纯农户(农业收入比例在80%及以上)、兼业I型农户(农业收入比例在50%~80%)和兼业II型农户(农业收入比例在50%以下),以探究保护性耕作技术采用对3类农户玉米生产技术效率的影响。从表7中可以看出,保护性耕作技术采用对纯农户玉米生产技术效率具有显著的正向影响,且在1%的水平上显著,对两类兼业型农户的影响不显著,假说H2得到验证。在前文理论分析中,学者们关于兼业对农业生产技术效率影响的观点不一。结合本文研究结论,兼业户主要收入来源于非农收入,作为“理性经济人”,在追求家庭经济效益最大化的条件下要充分考虑实现要素的合理配置,因此兼业户在玉米生产过程中不会投入过多的资金、劳动力和时间,相应的对保护性耕作技术采用的积极性较低,导致对玉米生产技术效率的影响不显著。而纯农户玉米生产收入占家庭收入比例较大,为提高玉米产量,获得更多经营性收入保障家庭经济来源稳定充足,农户对采用保护性耕作技术的积极性较高,从而提高玉米生产技术效率。

变量名称纯农户系数0.381 6***-359.898 5 366 0.000 1 0.071 3保护性耕作技术采用Log likelihood样本数/n P值Pseudo R2稳健标准误0.142 9兼业I型农户系数-0.132 4-97.887 1 150 0.001 2 0.246 3稳健标准误0.417 8兼业II型农户系数-0.036 3-231.157 0 298 0.000 0 0.156 1稳健标准误0.142 4

五、研究结论与政策建议

基于黑龙江、河南、山东和山西四省814份玉米种植户问卷调查数据,深度分析保护性耕作技术采用与玉米生产技术效率的关系。与以往研究不同的是,本文重点采用SBM模型测算农户玉米生产技术效率,同时着重考察不同类型农户之间的差异性。主要结论如下:(1)样本地区农户玉米生产技术效率均值为0.622 5,效率损失0.377 5,还有较大的提升潜力;不同地区农户玉米生产技术效率存在显著差异,由高到低依次为山西、黑龙江、山东和河南。(2)保护性耕作技术采用会显著提高农户玉米生产技术效率,较平均水平提高0.034 5,在经过稳健性检验和克服内生性问题后,该结论依然成立。(3)相较于兼业I型和兼业II型农户,保护性耕作技术采用会显著提高纯农户的玉米生产技术效率。

基于上述研究结论,提出如下政策建议:第一,加大保护性耕作技术推广力度,重点以纯农户为技术推广服务对象。一方面,通过技术指导、开设试验田等途径解决农户技术使用过程中面临的问题,最大程度发挥技术增值效益;另一方面,政府要制定出台专门的激励方案和政策文件,引导优惠措施、补贴资金向纯农户倾斜。第二,各地区要积极探索适合当地的保护性耕作模式。要因地制宜推广保护性耕作技术,提升粮食生产技术效率。例如黑龙江人均耕地面积较大,适宜采用以机械为主导的“农机+农艺”的保护性耕作模式;山西气候较为干旱,适宜采用以旱作为主的保护性耕作模式;山东和河南适宜发展以契合“小麦-玉米”轮作特点的保护性耕作模式等。第三,积极鼓励农户实行轮作制和参加合作社。一方面,政府要扩大轮作试点范围,通过增加中央财政支持资金,不断加大对农户的补贴力度;另一方面,要积极引导和促进合作社规范发展,充分发挥其辐射带动作用,从而吸引更多农户参加合作社。