某道路工程地基处理设计

蒋义圣

(湖南大学设计研究院有限公司厦门分公司,福建 厦门 361000)

1 区域地质概况及工程地质条件

1.1 工程概况

本项目位于宁德市区临海开发片区,道路等级为城市主干路,机动车道为双向六车道,道路红线宽36.0~50 米。道路总长3.476 里。设计行车速度50km/h,建筑界限:≥5.0 米,设计暴雨重现期:P=1 年,防洪标准:30 年一遇,地下结构物荷载等级:公路Ⅰ级,地震设防烈度:6 度。

1.2 线路区岩土体特征

本路段沿线分布的地层按其成因类型及时代,划分为第四系堆积物和侵入岩。根据钻探揭露,拟建场地岩土体的分布及特征按埋藏顺序分述如下:(1)杂填土①a(Q4ml):该层主要分布于拟建道路表层;(2)素填土①b(Q4ml):该层主要分布于拟建道路表层;(3)填石①c(Q4ml):该层仅部份有揭露;(4)淤泥②(Q4m):该层仅部分钻孔有揭露;(5)卵石③a(Q4al+pl):该层大部分钻孔有揭露;(6)粉质粘土③b(Q4al+pl):该层仅部分钻孔有揭露;(7)中砂③c(Q4al+pl):该层仅部分钻孔有揭露;(8)残积砂质粘性土④(Qel):仅部分钻孔有揭露。

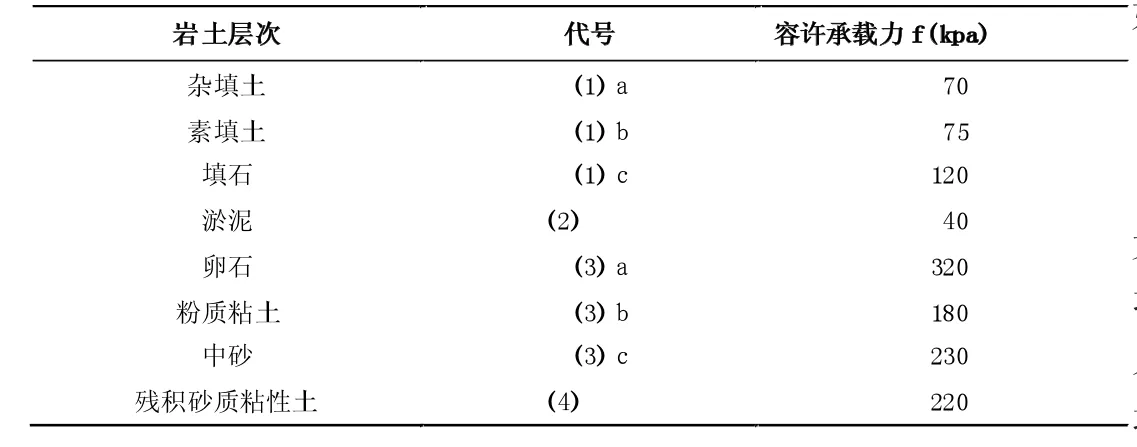

表1 地基承载力容许值

表2 各土层主要性质指标

1.3 地震效应及场地类别

1.3.1 地震效应。根据规定综合判定[1],拟建工程位于抗震设防6 度区,设计分组为第一组,基本地震加速度值为0.05g。根据钻探揭露,拟建场地分布有饱和软土,淤泥②剪切波速一般>90m/s,依国标[2]有关条款判定,在6 度地震作用下,可不考虑其震陷影响。另外场地内分布有饱和中砂③c,依国标[3]有关规定,可不进行判别和处理。拟建道路原始地貌单元为海滩滩涂,软土厚度较大,属抗震不利地段。1.3.2 场地类别。根据拟建道路沿线各土层的分布、厚度及其性质,结合地区工程实践经验,依行标[3](Page27)有关标准划分,沿线杂填土①a、素填土①b、填石①c、淤泥②属Ⅳ类场地土;粉质粘土③b、中砂③c、残积土④属Ⅲ类土。另依国标[1](Page14)有关标准划分,拟建场地杂填土①a、素填土①b、填石①c、淤泥②为软弱土;粉质粘土③b、中砂③c为中软土;卵石③c、残积砂质粘性土④属中硬土。

1.4 不良地质现象及特殊性岩土。

1.4.1 不良地质现象。道路沿线大多被第四系地层所覆盖,基底岩石主要为花岗岩,不存在岩溶作用。场地不具备产生泥石流的地质条件,线路影响范围内未发现有滑坡、崩塌等不良地质现象。沿线无可液化砂土。沿线分布有饱和软土,饱和软土剪切波速>90m/s,可不考虑软土震陷影响。1.4.2特殊性土。1.4.2.1 素填土。呈松散状,未完成自重固结,工程性能较差,建议施工前进行碾压处理。1.4.2.2 淤泥。属特殊性土,具有含水量高、孔隙比大、压缩性高、渗透性差、抗剪强度低,触变性及流变性强的特征,工程性能不良。其对路基沉降和稳定不利,不能直接作为路基持力层,需进行处理。1.4.2.3 残积土及风化岩。该层属特殊性土,具有泡水易软化、崩解,使强度降低的特征,在较长时间的地下水作用下易产生“流泥”、”流砂”等的不良地质现象。边坡、路基开挖施工时,若遇上述地层应提前做好排、降水措施,并应及时衬砌支护处理。

2 工程地质评价

2.1 场地、地基适宜性与稳定性评价

据区域地质资料及现场踏勘,拟建道路无活动性断裂通过,无活动性断裂的影响。场地内及其周边未见有不良地质现象;场地基底岩石为侵入岩,不存在岩溶现象;场地内及其附近无人为地下工程及大面积开采地下水的活动,不存在地面塌陷、地裂缝的地质灾害。根据路面设计标高及现地面标高的关系,拟建道路沿线按设计标高进行整平后路基两侧将形成高约1~7m 的路堤边坡,对路基稳定存在不利影响。建议对道路施工时形成的路堤或路堑边坡进行适当挡护或放坡处理,以确保路基边坡的稳定性。

2.2 地基岩土体分析与评价

杂填土①a、素填土①b、填石①c:其密实度及均匀性较差,力学强度较低,未经处理不宜直接作为路基持力层。

淤泥②:该层属高压缩性土,具有高触变、流变等不良特性,力学强度低,为拟建工程场区的软弱层,未经处理不能直接作为路基持力层。路基工程应视其埋深、厚度等情况不同,进行软弱下卧层验算或对其进行软基加固处理。其余各岩土层天然状态下力学强度较高,工程性能较好,可直接作为路基使用和作为涵洞及挡土墙墙基持力层。

2.3 地基土的均匀性评价

在其道路影响范围内的路基土主要由杂填土①a、素填土①b、填石①c、淤泥②构成,构成路基的土层工程性能较差,且存在一定差异。故拟建道路路基在海湾滩涂路基均匀性整体较差。

2.4 设计分析与建议

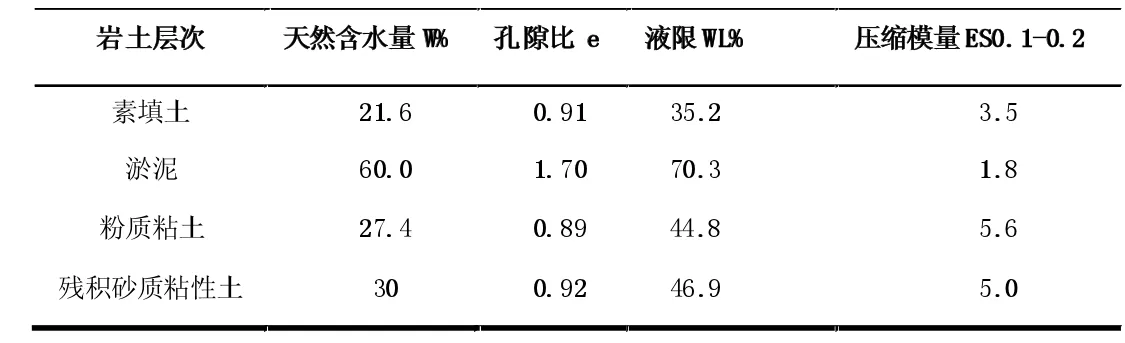

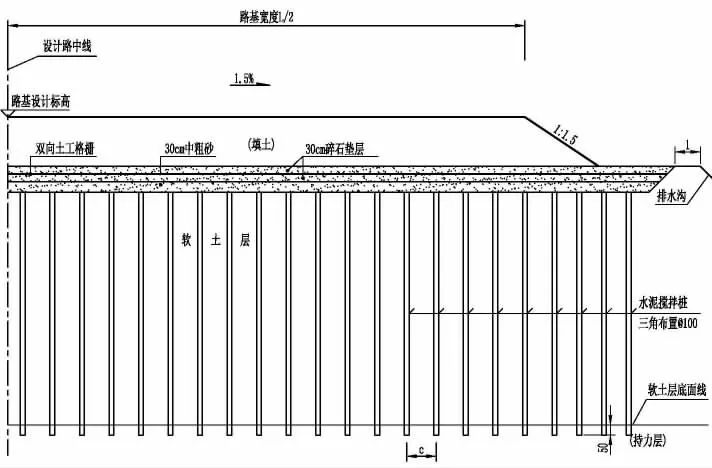

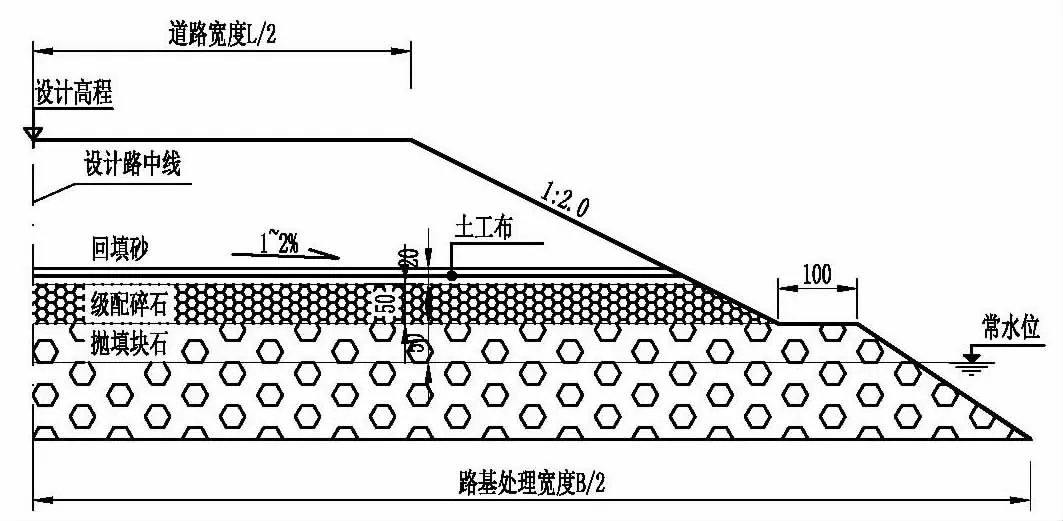

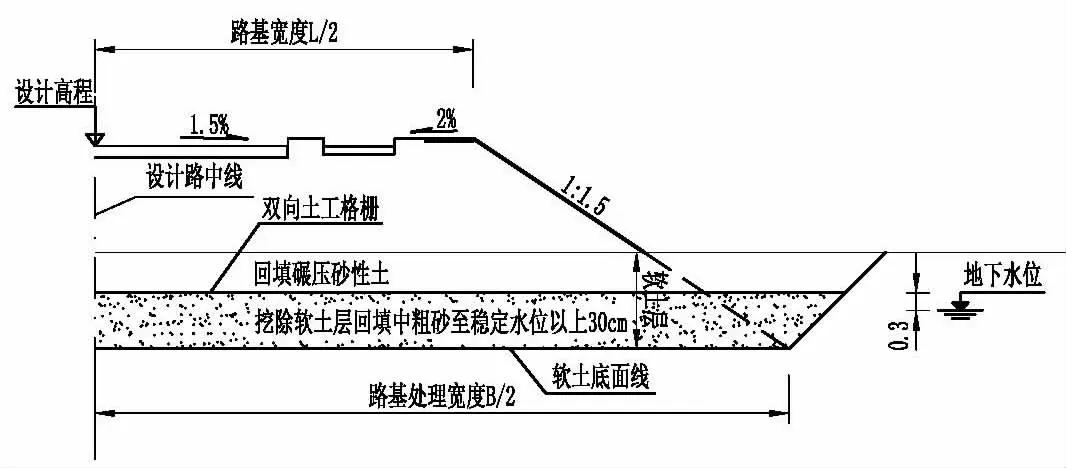

(1)K0+000~K3+055 段:根据拟建道路工程方案及所处地段的工程地质条件,场地原始地貌属海湾滩涂,该段路基土主要由杂填土①a、素填土①b、淤泥②、卵石③a、粉质粘土③b 构成,现地面标高比路面设计标高低,属填方路段,填方厚度为1.0~7.0m,由于该段淤泥厚度大,建议该段对表层填土和淤泥②采用水泥搅拌桩进行处理,以处理后符合设计要求的复合地基作为拟建道路的路基(图1)。(2)K3+055~K3+075 段:根据拟建道路工程方案及所处地段的工程地质条件,场地原始地貌属海湾滩涂,该段路基土主要由杂填土①a、淤泥②、卵石③a 构成,现地面标高比路面设计标高高,属挖方路段,填方厚度为0.5~2.0m,建议对淤泥②进行挖除或采用抛石挤淤法进行处理后,再按路面设计标高分层回填素土,按设计要求压实,作为拟建道路的路基(图2)。(3)K3+075~K3+210 段:根据拟建道路工程方案及所处地段的工程地质条件,场地原始地貌属海湾滩涂,该段路基土主要由杂填土①a、填石①c、卵石③a、中砂③c 构成,现地面标高比路面设计标高低,属填方路段,填方厚度为0.5~4.0m,建议对上部杂填土①a、填石①c 进行清除或压实处理后,再按路面设计标高分层回填素土,按设计要求压实,作为拟建道路的路基。(4)K3+210~K3+230 段:根据拟建道路工程方案及所处地段的工程地质条件,场地原始地貌属海湾滩涂,该段路基土主要由杂填土①a、淤泥②、卵石③a 构成,现地面标高比路面设计标高高,属挖方路段,填方厚度为0.5~2.5m,建议开挖至设计标高后,建议对杂填土①a、填石①c 进行清除或压实处理后,再按路面设计标高分层回填素土,按设计要求压实,作为拟建道路的路基。(5)K3+230~K3+476 段:根据拟建道路工程方案及所处地段的工程地质条件,场地原始地貌属海湾滩涂,该段路基土主要由杂填土①a、填石①c、卵石③a、中砂③c 构成,现地面标高比路面设计标高低,属填方路段,填方厚度为0.5~2.2m,建议对上部杂填土①a、填石①c 进行清除或压实处理后,再按路面设计标高分层回填素土,按设计要求压实,作为拟建道路的路基(图3)。

图1 搅拌桩处理剖面图

图2 抛石挤淤处理剖面图

图3 一般段换填剖面图

2.5 工程设计、施工应注意的岩土工程问题、防治措施及监测建议

2.5.1 拟建工程路基部分路段跨越池塘、取土坑,路基施工时应考虑地表水的影响,采取围堰截水和排水措施。另外当局部路段换填深度较大或地下水位较浅时,基槽开挖需考虑侧壁土层的稳定性和地下水的不利影响,采取临时支撑和排、降水措施。

2.5.2 填方区路基填筑时,其分层铺填厚度、每层压实遍数等宜通过试验确定。换填施工时应注意基坑排水(当在施工有地下水渗出时),并防止对坑底土质的扰动。施工时应控制机械碾压速度,保证分层压实质量,并应按相关规范要求进行检测验收。应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层土。当底部土质软弱且不易全部挖除处理时,宜在其上部先铺设一层砂砾垫层,以改善其排水条件和提高土质的强度。

2.5.3 拟建道路设置的涵洞等构筑物以及加固工程应于预压期沉降完成后再进行修建。在相应涵洞位置应设置临时排水涵管;对路堤工程亦应做好临时排水设施,以防地表积水浸泡造成路堤软化,影响路堤稳定。

2.5.4 拟建道路路堤填筑过程应加强路堤自身的沉降和稳定性的观测与监测工作,以便出现问题能及时处理。当接近或达到极限填土高度时,应严格控制填土速率,以免由于加载过快而造成地基破坏。

2.5.5 拟建工程沿线分布有方量较大的粉质粘土和残积土层,部分路段为挖方区,当要利用挖方区土料及既有的粉质粘土和残积土作为填料时,应事先检测其作为填料的物理指标。如部分指标不能满足时,应作弃土处理或另作它用。

2.5.6 由于拟建工程部分路段地表水及地下水较丰富,路基工程基础开挖后,应及时进行地质验槽并及时进行基础施工或封底,以免积水浸泡,降低持力层承载力。施工中严禁泡水作业。

3 结论与建议

3.1 拟建道路位于抗震设防烈度6 度区,建筑场地类别属Ⅲ类,应采取相应的抗震设防措施。

3.2 建场地地表水和地下水对建筑材料的腐蚀性防护应符合相关规定。

3.3 道路工程对淤泥采用水泥搅拌桩进行处理,处理后密实度及均匀性符合设计要求的人工地基为路基持力层。

3.4 拟建工程的防、排水设计应根据工程设计等级、沿线地形、地貌、地区气象及区域总体规划方案等因素综合考虑、合理布置。

3.5 拟建工程地质条件较复杂,工程施工时应加强地质验槽工作,以便发现问题能及时处理。