地方高校旅游管理本科专业认知模型构建及影响因素的实证分析

李 玲 陈国生 赵晓军洪 敏张星星

地方高校旅游管理本科专业认知模型构建及影响因素的实证分析

李 玲1陈国生2赵晓军2洪 敏2张星星2

(1.湖南第一师范学院 商学院,湖南 长沙 410002;2.湖南工学院 经济与管理学院,湖南 衡阳 4210028)

我国正处于“双创”战略持续推进的关键时期,为实现旅游产业的高质量发展,吸收大批的优质旅游人才加盟旅游行业成为我国旅游管理部门的核心工作任务之一。为探索专业认知对择业行为的影响机制,本文在已有研究成果的基础上,采用问卷调查法对湖南省6所本科高校325名旅游管理本科毕业生在校期间的专业认知和毕业后的择业行为进行实证研究。研究结果表明:在构成旅游管理专业认知的5个要素之中,专业归属、专业学习、专业教学、专业前景等4个要素对专业认知具有较强的正影响,专业认可对专业认知具有较弱的负影响;旅游管理本科生离校后的择业行为不会受到专业认知的影响。本文针对如何提升旅游管理本科生的专业认知和专业内就业率提出了相关建议。

地方高校;旅游管理专业本科生;专业认知;择业行为;多元线性回归

根据我国文化和旅游部人事司发布的“2017年全国旅游教育培训统计”来看,截至2017年全国开设旅游管理类本科专业的普通高等院校608所,2017年全国共招生5.9万人。其中,开设旅游管理专业的院校501所,全国共招生3.5万人。开设酒店管理专业的院校222所,全国共招生1.4万人,开设会展经济与管理专业的院校105所,全国共招生0.5万人。旅游管理本科教育的快速发展为旅游管理高层次人才的培养奠定了基础。但是,也出现了很多问题,比如旅游管理专业本科毕业生中,相当一部分都没有从事旅游管理专业,本科教育与行业发展之间出现了明显的“供求偏差”,本科生的专业认可度持续下降,对口就业率比较低。企业在招聘人才时不愿意选择本科生,本科生的表现无法得到用人单位的满意。这些问题的存在,对旅游管理专业发展形成了制约,严重削弱了高等院校人才培养效果。所以,研究旅游管理本科生的专业认知及其对择业行为的影响是非常迫切和重要的。具体而言,本文涉及以下问题:1)促进旅游管理专业本科生提升专业认知的因素有哪些?哪个因素的影响力更大?2)旅游管理专业本科生的专业认知是否促进其毕业后的择业行为?3)如何有效提高旅游管理专业本科生的专业认知和就业率。

对旅游管理专业本科生学习行为进行分析,在诸多会对其产生影响的因素之中,专业认知是最重要的一个,要想使学生的学习行为得以优化,增强专业认知是有效举措之一。专业认知的内涵比较广泛,学术界对专业认知也没有形成统一的定义。冯亚芬等[1]提出专业认知是学生对专业的培养目标、学习要求、就业前景及发展方向的整体认识。赵康[2]认为专业认同是在社会系统中从事某种职业的人所具有的一种社会身份特征。吴筱萌等[3]发现不同性别、不同成绩水平学生的专业认知存在差异。因此,要从多个维度、多个层次入手来理解专业认知并对其进行分析,要同时关注本专业学习者、外专业人员对这一专业持有的态度、产生的看法。在分析个人的专业认知时,要同时考虑到多个因素,尤以个人、学校、行业三个因素为重。

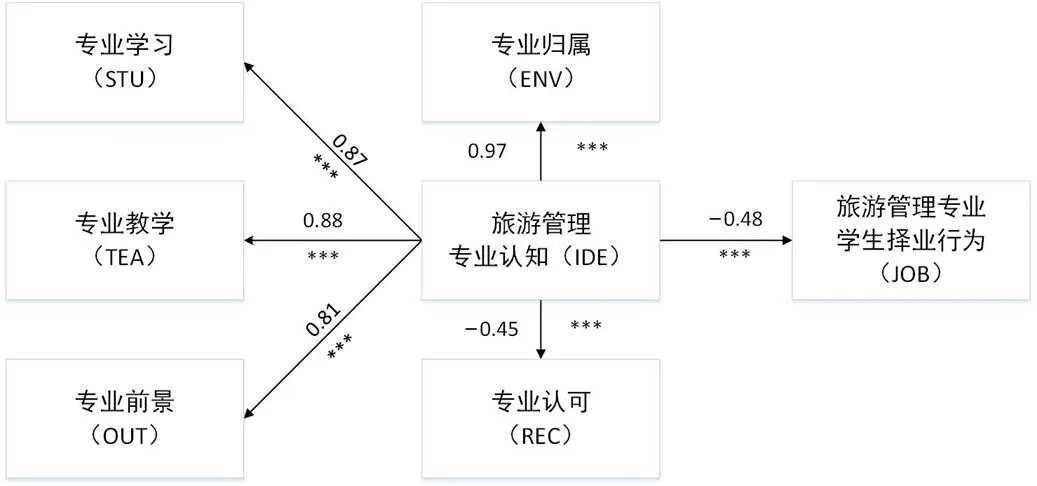

先对前人的研究成果进行梳理,在借鉴有益经验的基础上,对旅游管理本科专业的发展情况进行分析。笔者认为,可以从学生、学校和社会三个角度理解旅游管理本科学生在校期间的专业认知内涵,主要涉及到三方面的内容。一是个体因素,由专业学习、专业前景两部分构成,是指学生对本专业的发展前景的认可和学生在校期间掌握了哪些专业知识与技能。如果个体因素处于积极、奋进的态势之中,学生就会掌握更为全面的专业知识与技能,熟悉程度也会比较高。此外,个人对本专业的理解程度、学习动机和态度以及对本专业的职业规划期望也会对个人的职业认同产生一定程度的影响。二是学校因素,学生对课程和教师的认同以及教学直接影响其职业认同水平,可以归纳为专业教学维度。学校专业设置和规划因素会对学生的专业认知产生重要影响。三是社会因素,可以从专业归属、专业认可两个方面入手进行分析,是指社会对专业人才需求的社会观念和人才选择机制,以及社会支持的规范性是对专业的一种肯定,将对促进学生的专业认知发挥作用。职业越标准、越成熟,学生就会越认可。因此,提出5个假设,H1a:专业学习(STU)与专业认知(IDE)呈正相关(IDE→STU);H1b:专业教学(TEA)与专业认知(IDE)呈正相关(IDE→TEA);H1c:专业前景(OUT)与专业认知(IDE)呈正相关(IDE→OUT);H1d:专业归属(ENV)与专业认知(IDE)呈负相关(IDE→ENV);H1e:专业认可(REC)与专业认知(IDE)呈正相关(IDE→REC)。

1 在校期间的专业认知对择业行为的影响

前期已经有部分学者重点分析了择业行为与专业认知之间存在什么样的关系,且一致认为专业认知会对择业行为产生积极影响,如黄远水等[4]从基于多重比较的角度为专业认知创建了一个包括3个层级的评价指标体系,在该体系中,共设置了4个一级指标,即专业选择、就业情况、专业教育、课程体系;设置了7个二级指标,其中包括工作领域、课程评价、就业意向等;设置了15个三级指标。陈水映[5]通过对南阳师范学院旅游管理专业的学生就本专业的专业认知、专业情感以及就业意向进行调查和问卷分析,找出影响旅游管理专业学生的专业认知、专业情感和就业意向的主要因素。赵云[6]借鉴社会认知职业模型中的职业选择子摸型,编制大学学习、专业认知、就业意向3个变量的量表并探究3个变量之间形成了怎样的关系。结合上述学者的研究成果,笔者认为,旅游管理专业学生历经一段时间专业学习之后,对专业产生了认可,要想让他们日后能产生在这一领域工作的意愿,具备在同领域内工作的能力,就要培养他们的职业热情,使他们掌握更为全面的专业知识,掌握日后能更好胜任职业的知识与技能,为更好地在专业领域有所发展奠定基础。鉴于此,本文提出第二个假设(H2):学生的专业认知会对学生择业行为产生正向影响(IDE→JOB)。

结合本文提出的假设,创建了如图1所示的概念模型图,下一步将对这一模型图进行检验。

图1 学生专业认知维度构成要素及对择业行为的影响模型

2 研究设计

2.1 问卷设计与变量测量

本文编制的问卷主要包括两部分:一是受访学者的个人信息,涉及到性别、就读学校、毕业时间、高考录取情况、目前工作情况等;二是围绕5个变量设计了相关题荐,根据每个变量的具体情况分别设计了3~5个题目,共计20个题目列于表1。测量过程中对每个问题的测量均运用了5级Likert量表。现以表1的形式对5个变量及相关题项加以描述。在设计初始问题的过程中,本研究对相关文献进行了梳理,在参照楼尊[7]编制的专业认同量表的基础上,结合黄远水等[4]、陈水映[5]、赵云[6]、白凯等[8]和李海波等[9-10]的研究成果,对初始题项的设计进行指导和把关,制订出适用于旅游专业本科生的专业认知量表。

表1 潜变量及测量语句

2.2 样本与数据采集

本次调查主要包括两个阶段,一是预调查。在进行预调查时,笔者将60份问卷发放给湖南工学院酒店管理系毕业生,他们在填写过程中,共有4人的填写不合格,不能用作课题研究。对56份有效问卷的因素负荷得分进行汇总,据此对问卷中的部分题项进行了调整。二是正式调查。正式的调查研究是由国内一流大学建设高校(A校)、应用特色学院(B校)、应用特色学院(C校)、其他学院(D校)、其他学院(E校)和其他学院(F校)6所高校在2016~2018年级旅游管理专业本科毕业生中完成。在调查过程中,通过电子邮件的形式为他们发放问卷,在电话和调查问卷内对相关事项加以解释,接受调查者填写问卷之后再以电子邮件的形式返回给笔者。本次共发放了400份问卷,24份未能收回,再剔除51份废卷,问卷填写有效率为86.44%,样本的具体信息列于表2。

表2 样本情况统计(n=325)

由于目前湖南已有旅游管理本科毕业生的学校共有31所,其中世界一流学科建设高校1所、国内一流大学建设高校3所、高水平应用特色学院5所、其他学院22所。仅从这一点看,笔者选择的学校样本数量、发放的问卷数量等都能体现出一定的问题。在所有填写问卷的受访者中,9.54%毕业于国内一流大学建设高校A校,15.69%来自高水平应用特色学院B校,13.85%来自高水平应用特色学院C校,20.31%来自其他学院D校,19.08%来自其他学院E校,21.54%来自其他学院F校;2016年毕业的占35.08%,2017年毕业的占33.85%,2018年毕业的占31.08%,从这组数据中可以看出,学校、年份分布都很合理。对样本性别进行分析,男、女生占比分别为33.85%、66.15%。对录取形式进行分析,志愿内、调剂录取人数分别为46.15%,53.85%,样本分布比较合理。

2.3 数据分析方法

在对问卷进行汇总的基础上,对问卷的数据可信度、有效性进行检测,并对探索性因子进行了分析,选择SPSS软件。与此同时,在对结构方程模型进行因子分析时,选择了AMOS软件,再结合路径系数分析情况,准确地把握住专业学习(STU)、专业教学(TEA)、专业前景(OUT)、专业归属(ENV)、专业认可(REC)这5个变量与专业认知之间形成了什么样的关系,明确了学生在校期间的专业认知会对日后的就业行为产生什么样的影响。

3 分析及结果

3.1 数据的信度和效度分析

这里首先运用SPSS17.0软件对问卷进行信度、效度进行检验,其目的就是为了把握住前期构建的概念模型是否科学、合理[11]。在实践之中,先是对5个变量的信度进行检验,采用了Cronbach’s信度系数,列于表3。从表3可以看出,除了专业认可的(REC)变量外,另外几个子量表的值均符合要求,均在0.70以上,Cronbach’s专业认可(REC)变量的值达到0.67,其中包含的标题项都能满足课题研究需要。总表Cronbach’s值为0.88,这意味着本问卷中每个变量所涉及到的内容可靠性都符合要求。在对量表效度进行检验时,运用了主成分分析法,得出特征根值设定为1,以最大方差法旋转。经分析了解到,本问卷中的5个变量总体KMO值为0.837,在运用Barlett’s球形检验时,值为0.000,累计方差贡献率达到61.9%,这意味着所有题项达到了因子分析的要求。

与此同时,为了进一步验明模型的可靠性,还实施了验证性因子分析,运用AMOS20.0软件,经过研究之后,发现与5个变量有关的标准化载荷系数均超过了0.50,统计检验概率值、CR值均符合研究要求。表明在1%显著性水平(STU1)下,所有负荷均显著不等于0。STU1、TEA1、OUT1、ENV1、REC1为模型固定参数,不需要进行检验,各变量的信度与效度结果列于表3。由此可见,经过多种分析之后,本次研究所采用的调查问卷效度、信度均合乎要求。

表3 各变量的信度与效度结果

表3(续)

注:①<0.001;②=0.008;③=0.007。表格中“空白”表示不需要检验。

3.2 各变量间的关联分析及假设检验

为了探明各变量之间存在什么样的关联,为了验证前期提出的假设是否合理,在进行高阶因子分析时选择了AMOS17.0软件。先是把5个分析维度确定为观察变量,再将本问卷中的5个一级指标设定为一阶潜变量,将二阶潜变量、三阶变量分别确定为专业认知(IDE)、择业行为(JOB),以此创建完善的操作模型,有两个目的:一是为了把握住5个维度与专业认知的关系;二是为了把握住专业认知与择业行为的关系。在对模型进行估计后,需要对模型的拟合水平进行评价。本文使用的拟合指数有三类:第一,绝对拟合指数,包括卡方自由度比(2/d)、拟合优度指数(goodness-of-fit index,GFI;变量:GF)、修正的拟合优度指数(adjusted goodness-of-fit index,AGFI;变量:AGF)与渐近残差均方和平方根(root mean sqare error of approximation,RMSEA;变量:RMSE)等;第二,相对拟合指数,包括规范拟合指数(normed fit index,NFI;变量:NF)、增量拟合指数(incremental fit index,IFI;变量:IF)与比较拟合指数(comparative fit index,CFI;变量:CF)等;第三,简要拟合指数,包括简要拟合优度指数(parsimony goodness-of-fit index,PGFI;变量:PGF)与简要规范拟合指数(parsimony normed fit index,PNFI;变量:PNF)等。模型拟合指数列于表4。

从表4可知:绝对拟合指数中的卡方自由度比2/d低于2,GF=0.83,AGF=0.76,从整体情况看,该模型较为理想。RMSE=0.08,而临界值为0.08,这意味着这一项指标也合乎要求,可以认定该模型的拟合程度比较理想;相对拟合指数值约为0.9及以上(NF=0.89,IF=0.92,CF=0.92);PGF=0.66,PNF=0.62,而这两项指标的临界值均为0.5,这意味着该模型的简单性符合要求。由此可见,本文所采用的结构方程所有的拟合指数均处于标准值之内,这意味着样本数据、模型之间存在着较高的拟合程度。

以此为前提,对模型各个变量之间存在怎样的联系进行深入分析,其目的就是为了验明前期提出的假设是否成立,得出了如图2所示的结果。

表4 模型拟合指数

***表示在0.001水平上显著;**表示在0.01水平上显著。

本文共提出了6条假设,结构方程模型的路径分析结果列于表5。由表5可知:只有H2未获得实证结果的支持,在问卷设定的5个变量之中,专业认知与4个维度均为正相关,关联度很高,路径系数均在0.8以上。其中专业归属(ENV)与专业认知的相关系数最高,达到0.97,显著性检验合乎要求,能为H1a、H1b、H1c、H1d等4个假设提供支持。在5个变量之中,专业认可(REC)的路径系数最低,绝对值小于0.5,并且为负值,与专业认知形成了反向关系,符合显著性检验要求,这意味着该专业的毕业生并不认为社会对自己的这份职业产生偏见,假设H1e是合理的。专业认知(IDE)与择业行为(JOB)两个变量之间的路径系数为−0.48,符合显著性检验要求,但经过分析发现,该专业学生的专业认知并不会对日后的择业行为产生积极的影响,不支持假设的H2。

表5 结构方程模型的路径分析结果

注:①<0.001;②=0.003。

4 结论与启示

本文借助于其他学者与专业认知取得的研究成果的有力支撑,结合当前旅游管理专业的发展情况,从5个维度入手创建了专业认知模型。以此为前提,为了探明旅游管理本科生毕业后的择业行为是否会受到专业认知的影响,创建了相应的关系模型。本文研究的最终落脚点,就是为了明白“哪些因素有助于旅游管理专业本科生专业认知水平的提升,哪些因素起更大作用?”旅游管理专业本科生的专业认知是否促进了毕业后的择业行为?如何有效提高旅游管理专业本科生的职业意识和行业内的就业率?”[12]。

4.1 结论

1)专业认知与职业归属的关系最高,表明旅游管理专业的专业认知的提升离不开主管部门、行业协会的有力支撑,要将此项内容上升到制度层面,加大监管力度,肃清行业发展环境,使旅游管理这一行业能得到规范化发展。

2)专业认知与“专业学习”“专业教学”“专业前景”3个变量之间的关联度均超过了80%,依托于这一结论,一线教师、科研人员要潜心钻研教学,以高质量的教学促进学生专业认知水平的提升。在教学实践中,既要对课程进行优化调整,也要改善学习环境,这些都是增强学生专业认可度的前提。同时,还要引导学生树立良好的专业前景意识。

3)专业认知和专业认可之间形成了负相关关系,这充分表明除了要重点关注日常教学以外,还要做到两点,一要引导学生以正确的态度面对旅游管理专业的社会观,二要提升行业建设水平,使旅游管理专业的地位得到提升。

4.2 启示

对于旅游管理专业学生而言,其专业认知和择业行为形成了负相关关系,足以体现出专业认知对旅游管理专业学生毕业后的就业行为没有促进作用。主要原因如下:一是学生在就读过程中未能对自己所选择的专业做出客观评价,在校期间与毕业之后的身份之间反差较大,对其就业意愿产生了不良影响;二是该专业人才“供给”与“需求”相错位,在校期间接受的知识与技能不能更好地满足工作需求,对其日后的就业行为产生了不良影响。因此,为了提高行业内旅游管理本科生的就业质量,学校要重点抓好两项工作:一是以市场需求为导向设定合理的人才培养目标,增强本科生的竞争实力,使他们具备胜任职业的能力;二是扎实开展教学活动,通过社会实践使学生对自己选择的专业建立信心、产生正确的认知,就业后能客观面对自己遇到的困难,增强克服困难的信心,形成良好、积极的就业意愿。

[1]冯亚芬,赖路芳.地方高校大学生的专业认知调查——以嘉应学院为例[J].高教论坛,2018(5):90-93.

[2]赵康.教育理想、教师专业认同与个人认同:试论三者的关系及其意义[J].教育学报,2011,7(2):60-66.

[3]吴筱萌,牛芊宇,魏戈,等.小学教育专业师范生专业认知的特征探究:基于认知网络分析的途径[J].中国电化教育,2021(6):135-143.

[4]黄远水,宋子千,熊伟,等.基于多重比较的旅游管理专业本科生的专业认知研究[J].中国旅游评论,2015(3):111- 126.

[5]陈水映.旅游管理学生专业认知、专业情感和就业意向的调查分析:以南阳师范学院为例[J].南阳师范学院学报, 2013,12(3):74-78.

[6]赵云.旅游专业本科生大学学习、专业认知对就业意向的影响研究:以海南大学旅游学院为例[D].海口:海南大学, 2017.

[7]楼尊.专业角色认同对大学生学习行为的影响[J].高教探索,2010(5):83-87.

[8]白凯,倪如臣,白丹.旅游管理专业的学科认同:量表开发与维度测量[J].旅游学刊,2012,27(5):41-48.

[9]李海波,黄蕾.物业管理专业本科生专业认同及对择业行为影响的实证分析[J].长沙大学学报,2014,28(5):115-119.

[10]李海波.新建本科院校学生专业认同及对择业行为影响的实证分析[J].高教论坛,2014(11):11-15.

[11]张雪.基于心理控制源和成就目标定向的大学生时间管理倾向研究:以旅游管理专业为例[D].大连:辽宁师范大学,2019.

[12]张云宁,施陆燕,秦韬,等.基于SEM和云物元的水利工程BIM应用效益评价[J].水利经济.2020,38(1):29-35,48,86.

F590.1

A

1673-2219(2021)03-0060-05

2020-11-25

湖南省教育科学“十三五”规划一般课题(项目编号:XJK19BGD035);湖南省高等学校“双一流”建设本科院校应用特色学科项目|工商管理(批文号:湘教通〔2018〕496号);湖南省学位与研究生教育改革研究项目(项目编号2020JGYB280)。

李玲(1968-),女,湖南岳阳人,教授,研究方向为旅游管理与高等教育。

赵晓军(1977-),男,湖南衡阳人,硕士,副教授,研究方向为旅游管理与高等教育。

(责任编校:宫彦军)