悲壮中自豪于崇高

2021年8月17日早上7点,我突然接到师弟陈志强博士的电话,告诉我: “蓝老师驾鹤西去!”我实在不敢相信这个噩耗。她时常在微信上跟我交流学术,近一个月,仅再版书稿的交流就不低于3次,7月17日留言: “昨晚又开电脑两三个小时,再版的书虽没交,但这些年一有空也都在思考在写。”8月8日留言: “昨夜加止痛针,能睡了,想拼命把九十几页的再版书做一做,没想到白天又疼痛了,时间真的不多了,唉!”8月10日留言: “我正在经受病魔严酷的折磨,日夜挂瓶输血、止血、止痛、止吐,知道不与时间赛跑来不及,忍着滴粒未进的呕吐感,能做就做一点,还剩50页在厘清。”蓝老师癌症复发的这两年来,她一直是在“与生命竞走”。

蓝雪霏的求学、治学之路可谓筚路蓝缕,中国音乐学院前任院长樊祖荫曾誉之为 “雪霏精神”。本人在报考蓝老师的博士之前,许多人跟我说: “雪霏老师对学生的要求非常严格,她的学术精神让人钦佩!”

一、变“不可为”而“可为”的“雪霏”精神

蓝雪霏,畲族,福建省漳州市人,毕业于中央音乐学院音乐学系,是我国第一位女性音乐学博士。她曾任职于福建师范大学音乐学院教授、博士生导师,兼职中国少数民族音乐学会副会长,荣获第五、六届中国文联文艺评论奖理论文章三等奖,第六、八届中国音乐最高奖“金钟奖”理论评论奖三等奖和铜奖。

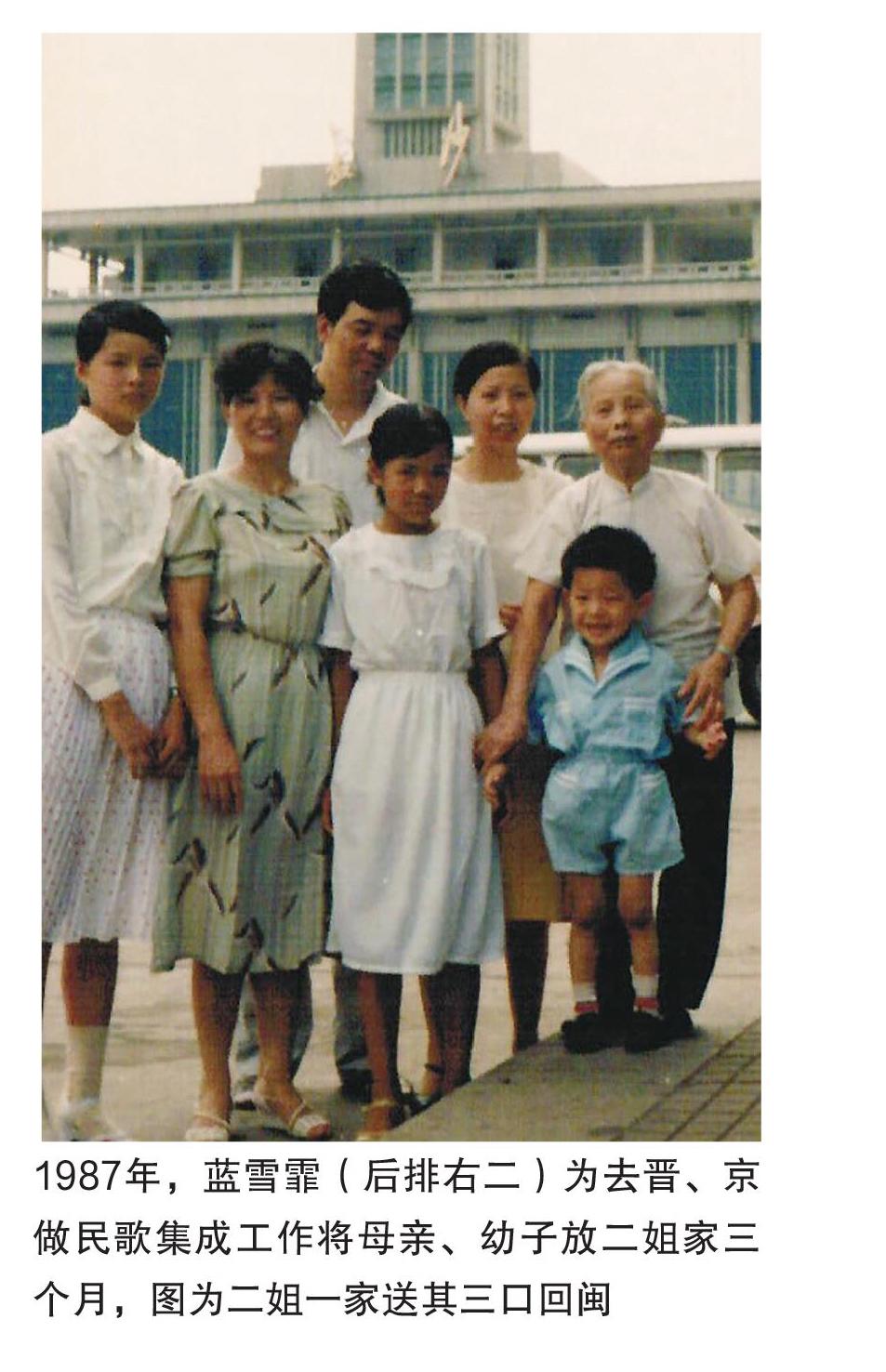

蓝老师曾经跟我说过: “我的‘付出,主要是变不可为而可为的坎坷求知经历。我这代人被时代耽误,能走出来的极少,为了小时候报效祖国的‘理想连滚带爬地到47岁才博士毕业,这段经历可以说是艰苦卓绝。”1976年,蓝雪霏工农兵大学毕业后被分配到福建省文化厅社文处群众艺术馆工作,在“福建民间音乐活地图”刘春曙和中国音协主席李焕之分别领导的《中国民间歌曲集成·福建卷》与《中国民间歌曲集成.台湾卷》任编辑工作。这一阶段,她一面沿着前辈指引的路爬山越野采集福建民间音乐,一面买回所有能买到的音乐书籍补足短板。①1988年,她带着四岁多的孩子考入厦门大学音乐系攻读中国民歌专业的硕士学位。在杨匡民先生指导下,她一进入“厦大”就选修了人类学、方言学等课程,②而导师方妙英教授深厚的音乐分析能力也给她打下坚实的基础。她以41学分的成绩超额完成厦大关于硕士须修满28学分的规定。她在人类学课堂受范可老师启发写出的论文《高山族歌舞艺术的变迁》在第四届全国少数民族音乐年会上获得“出类拔萃”的好评。蓝老师的硕士论文《台湾福佬系民歌与闽南民歌的比较研究》被以江明 、乔建中为核心的答辩委员会认为: “在对台湾民歌研究这一难度较大、基础较弱的课题有了明显的进展,取得了可喜的成绩。” 而在这“奋斗”成果的背后,是一段艰难的经历:她曾为“文革”刚结束、国家百废待兴应该参与重建而放弃去香港定居的机会,让她八旬恩舅伤心垂泪;她曾因未带雨伞和山路陡峭而多困在畲山两天,回到家东西被砸,最后导致人生轨迹改变。

1994年,为了福建师范大学博士点的建设,在时任副校长王耀华教授的支持下,蓝雪霏又带着十岁的孩子考入中央音乐学院音乐学系攻读中国传统音乐理论专业的博士学位,师从袁静芳教授。在经历丧母悲痛的第四年,她交出了一部无论在内容的宽度或深度上均超越前人的博士论著《畲族音乐文化研究》。该论著获得中央音乐学院答辩委员会委员们的一致好评并付梓出版。樊祖荫教授在《人民音乐》撰文: “这部论文的出版,不仅对于畲族音乐的研究,而且对多元一体的中华民族传统音乐文化的整体研究,都有着现实的意义,并将产生深远的影响……搞学术,尤其是搞以田野调查所得材料为基础的民族音乐研究,本来就是一件艰苦的事,更何况对一个带着未成年孩子的女人来说呢!……如果没有坚定的理想和信念,没有坚强的意志和决心,是绝不可能做到的。”③

二、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

蓝雪霏深知学海无涯的道理,唯有努力拼搏才能有更多的积累来服务学术研究。她博士毕业后,立足于自己熟悉的闽台音乐领域,以点扩张,时时关注本学科和相关学科的发展动向。她与各地的民族部门、本省的对台部门建立广泛的联系,一有机会就到田野中去调查,她几乎把所有的时间都用在学术上。由于长年熬夜,她病倒了。别人重病之后都是在亲人的照顾之下尽心休复,而蓝雪霏是在用“学术”与“疾病”抗争,甚至一边输液一边为博士生修改论文。走出医院,她的身影仍穿梭在课堂、学术会议与讲座之间。为了给学界提供有价值的论文,她每次发言之前都要写到凌晨四五点。这期间她在刊物上发表了一批精耕细作的论文,在会议讲坛上作了一场场声情并茂的演讲。2016年,她倾力协助举办第十五届中国少数民族音乐学术研讨会,与同事谢丽萍冒着风灾和大雨重走闽东畲村,找到最好的原生态畲歌展示平台给与会学者观摩。2019年,她浑然不知病灶已转移。在经历了痛苦的化疗和手术之后她的身心受到重创,她的导师袁静芳教授知道后“声泪俱下”,同事和新任领导、学生们无不惋惜动容,很多学生专程从各省辗转来到床前看她。而蓝雪霏还是泰然自若,她仍时时关注着学科的发展动向,不忘关心同事的学术研究、不时与同行讨论学术热点问题,只要有点精神,她就要爬起来一丝不苟地整理、修改论文。

蓝雪霏很焦急,她还有很多计划没有完成,她有多本瑶族、苗族音乐的记谱没打出来,还有十几本读书笔记和学术感悟需要没整理归类,还有很多论文写了一半,还有两本书没完成;她希望现身说法做一台《闽南民谣的故事》以呼应台湾学者《台湾民谣的故事》,并合作《闽台民谣的故事》;她还希望西南与高校平台给她合作培养中青年少数民族音乐研究人才……医生们都称赞她很了不起,她说,是信念在支持着我,我知道自己还有点用,希望上苍再给我一些时间。

三、让“学海无涯“结出丰硕果实

蓝雪霏长期从事中国传统音乐、少数民族音乐的研究与教学,在闽台音乐、西南少数民族音乐、中国传统音乐结构、非物质音乐文化遗产保护、农民工音乐等方面做出重要贡献。她不仅对畲族音乐进行大量记谱、解析,更在系列研究相关文章中以其敏锐的学术洞察力对畲族音乐提出了前人未曾涉及的音乐学乃至民族学、人类学的问题。如畲族渊源尚无定论,她循着赵宋光《论五度调式相生体系》中的壮歌为线索,在音乐学家范西姆的帮助下到南宁找到记录者,并沿桂西南方向一路追寻,最后走到中越边境龙州县下冻乡,终于在乡村医生家中凌乱的磁盘中听到了与闽东霞浦畲歌几乎一样的巫觋对唱,她结合畲族族谱中的文字记载提出畲族是否可能与壮族有族源关系。她还就客家研究专家罗香林和当代最有影响的畲族研究权威关于客歌是否受畲歌影响的问题,提出新的意见,认为二者虽因历史原因在文化上有互动交融部分,但更有自己独特的身份特征。在关于台湾少数民族的多声部合唱是否受到海峡西岸畲族的影响的问题,她应声写出二者分属不同族源不同文化系统,他们的音乐断然没有关系。而在跨学科问题上,她所提供的“嬲歌人”身份约定与古婚制遗存,畲族新嫁娘一定要在表嫂的陪同下“一观音对众罗汉”到舅舅村里与表兄弟们对唱情歌等现象,可能是群婚制向对偶婚过渡的“赎身”之象征性寓意及遗迹,而拒娶对歌与妻姆和赤郎婚宴上的情歌对唱等现象是母权制向父权制之转变与婚姻进化过程的显现,迁居平原的畲族葬式与祖先“生不着地,死不落土”的悬棺葬传说相关联等观点,都引起学界的广泛关注。 “厦大”人类学系原主任郭志超教授就说:一个搞音乐的提出这么多人类学问题,实在服你了!她的《“族性”瑶歌举证》一文不仅提出了在“现代化”之前“族性”音乐的顽固性问题、不同族群长期混居的音乐交融问题,更是通过时空阻隔着的粤北“排瑶”与广西大瑶山“花篮瑶”音乐居然一樣的问题,为民族学等其他相关学科提出对瑶族不同支系以及未被确认族系身份的族群的重新审视、认定时要重视音乐上的依据问题。她还特别重视对于少数民族音乐声像历史价值的研究,认为少数民族音乐“音像”成为音乐史学上与古籍史志、考古文物并重的实据补充……

蓝雪霏曾言: “我从父亲将头深埋在两膝之间读出了他对远去台湾的叔叔无以言说的思念,我与台湾有着不可分割的血脉亲缘。”④音乐学家冯光钰在《音乐研究》撰文评价其专著《闽台闽南语民歌研究》: “从宏观的角度系统梳理了闽台闽南语民歌音乐的源流,又立足微观,提出了闽台音乐学界尚未讨论或虽有讨论却一直含混不清或值得再深入研讨的问题。”⑤她关于闽南“相谑歌”的田野调查,还原了闽台城镇“褒歌”之原始称谓;她运用古文学、音韵学、历史学知识对“相谑歌”进行本字写定,提出田野调查中所要面临的方言歌词、乐谚有音无字的书写困惑及解决途径。她曾在2001年由国台办主办的高端论坛上以“褒歌”和“一只乌子”为题,不仅从音乐形态上,还从历史移民聚落、经济文化脉络等关联指出其发源地在闽南“铁观音”家乡安溪山地和漳州原乡,而非台湾学界所认为其产生在台湾客家和台湾嘉义的观点。蓝雪霏在论坛上又说又唱,引发全场震撼,掌声雷动。台湾大学尼采研究专家陈鼓应教授走上讲台说: “这是我们台湾人最喜欢听的发言,前面我没听到,我听了后面的,就知道这个发言是最精彩的发言!”她还一直在深化闽台音乐的研究,如关于“锦歌”的定称和定位问题,台湾没有“锦歌”但为何又有类似“锦歌”踪迹等剪不断、理还乱等问题。蓝雪霏认为音乐学者应该通过音乐形态研究彰显自己独到的研究成果。她从“族性”音调下手,而“族性”音调的核心就在于弄清楚中国民间音乐结构原则问题,她认为这一结构原则即“游移”。她用“游移”音乐分析方法解答了畲族来源的多源性、闽台“褒歌”源自闽南山地、湖南花瑶呜哇山歌属于汉族山歌并可能源于江西等等一系列难题。她认为学术研究应有问题意识,学者应有丰厚的学术积累、敏锐的学术洞察力和解决问题的能力。她认为民族音乐学的一些重要理念,早见于国学遗产, “回眸恭读,淘取蕴含其中的深刻学理、有用的方法、厚重的涵养,应是今天中国音乐学子的基础功课”@。她曾言: “真正的学者,已不是耽迷于文字游戏的文学家、不是沉醉在雕虫技法的美术家、不是遐想在音符间的音乐家,而是胸怀人间悲悯的大爱者!”她一直关注弱势群体一一农民音乐,认为农民音乐是中国传统音乐的基座。她在《关于当下生态环境中的畲族歌唱》⑦等系列文章中指出,农民歌手及其评价系统严重缺位、农民音乐开发中农民得不到经济实惠等问题。她以畲族农民工为典型例子,认为农民工自动聚集在一起唱歌,来缓解精神层面上的压力,疏通社会生存的渠道,维护了社会的一方稳定,是畲族文明的延续,也是中国农民工理智解决自身问题的典范。她认为: “口传的非物质音乐文化一旦适应变革了的客观环境得以存活,那么这一份非物质音乐文化遺产也就不叫‘遗产了。与其说‘有效保护,不如说唯有‘保存(好这份遗产)并提升全民对遗产的充分尊重,才能对这份遗产‘合理地加以‘利用,也才能更好地‘传承发展。”她还指出,现在执行的“以非物质文化遗产为核心”的“文化生态保护区”提法的学理性尴尬在于,忽略了开放性的地理文化生态空间与封闭性的行政区划空间的区别,在于无法掌控所有“影响文化发展的各种复杂变量间的关系”,而要“修复”与之相关的“物质文化遗产互相依存”及与之“和谐共处的生态环境”显然面临困境。与其划定“文化生态保护区”,还不如留下优秀“非遗”的音容笑貌供研究,以汲取其中不朽的精神、别样的风骨、丰富的内涵,创造出和今天的“生态环境”和谐共处的崭新的文化产品,那才是真正“保护”了非物质文化遗产!

除了学者的身份,蓝雪霏更是一名教育者。她认为: “教学的卓有成效虽是教师与学生通力合作的结果,但起重要作用的是教师爱岗敬业的责任心、开拓进取的学术态度和扎实有效的专业付出。”福建师大音乐学院的研究生培养原则是导师负责,集体培养,蓝雪霏是“集体培养”的主力。2014级硕士吴丽丽说她“一直敬仰蓝老师在学术研究上治学严谨的态度,当老师说: ‘在我无数次走在偏远山村的山路时,我时刻都准备着为民族音乐献身,我心中更是充满了由衷的敬畏之情。所以,报考了老师的研究生。”

课堂上的蓝老师总是又唱又跳,使尽浑身解数一一遇到有舞蹈视频,她务必让学生离开座位,体验歌舞的神韵,理论课上,她把学生带到草地上讨论,即使再调皮的本科生都会积极发言。她每年都利用自己的资源带领本专业的所有学生做田野调查,给学生最直观最生动的课程体验。她善于根据不同学生的不同基础制定培养方案,在食堂餐桌上、在饭后散步的校园里,大家都会看到她不厌其烦地在跟学生讲学术。学生的论文提纲都是在多次田野调查后反复修改最后拟定的,成文后她总用多种颜色的笔批改数稿,非她门下的学生也曾受益于此。蓝雪霏敏锐的眼光、深邃的洞察力往往让学生的论文别开生面,如一篇关乎丧葬仪式的论文,她摒弃套用某种模式的惯常流行写法,要学生抓住现场所发生的哭丧、道公唱咒、半职业“孝歌”等三种围着逝者此起彼伏的“共响”真实如实描述,记录一个短暂瞬间呈现的音响(实验性)样本,并提示学生作为“当大事”的丧仪在天、地、人之间所贯穿、弥漫、辐射,最后重组出的一场人生与自然、超自然和谐共处的音乐人文图景。这篇论文终获得江明 、周青青、乔建中等答辩委员会专家的高度评价。蓝雪霏说话直爽,常严厉地指出学生的问题,但她对每一个学生又关爱有加,过节时下厨叫学生来家聚餐、从老家背回小吃分享给学生,还亲自带学生上医院看病,蓝老师与学生之间的教与学变成了生活中母亲对儿女的谆谆教导。虽已退休,但她仍不忘将自己的学术感悟通过微信群不断告诉学生。她是学生们永远的导师。

每一个学生和蓝老师之间都演绎着不一样的故事,而每一个不一样的故事里都映射着蓝老师不忘初心、砥砺前行的身影!

四、 悲壮中自豪于崇高, 悲壮中有感于亏欠

因为时代对蓝老师这代人的知识亏欠,使得她因全力投入到事业中,没能回报自己的家人而感到一生愧疚!她41岁报考博士,兄姐们都说: “别念了,已经念得一无所有了还念什么念!”八旬老妈妈却说: “你们别骂她了,人家工作需要啦!”为了写论文,她连给母亲“讲电视”的时间都没有,老妈妈也居然开怀地说: “去吧去吧,你去写字吧!”然后孤独地坐在电视机前——这场景成了她一生的痛!她半生都在求学,除了有限的助学金和工资,经济上常得到母亲、兄姐甚至侄女甥女的支持。母亲病重时她没能在床前尽孝,在博士答辩后的那天夜晚,她坐在电话前却无从打起,只剩下放声痛哭!她让妈妈感到“崇高”的只有与她合影的一张奖状而感到悲壮中的亏欠……

蓝雪霏的学术精神正如她自己所言: “因为我能把我所有得到的给予他人,我的生命才生生不息;我虽然也为太多的磨难流泪,但我毕竟从悲壮中自豪于崇高!”

蓝雪霏先生千古!

①这一阶段,蓝雪霏也创作了大量声乐作品,其中作品《相思花何时插在她头上》由男高音歌唱家吴雁泽演唱,1982年由《海峡之声》广播电台播出。作品《雨中走来卖花女》,载于《群众乐坛》1985年第1期、人民音乐出版社《歌曲》1985年第4期,此作品还荣获1985年11月福建省音协“振兴福建欢唱山海经”歌曲创作比赛三等奖(首次封名投票为一等奖)。

②参见蓝雪霏《绿野堂开占物华还欲堂前更种花——泪思杨匡民先生》, 《人民音乐》2019年第5期。

③樊祖荫《<畲族音乐文化>序言》, 《人民音乐》2003年第5期,第51页。

④张应华、蓝雪霏《地方性知识大视角:我与闽台民 族民间音乐一一蓝雪霏教授访谈录》, 《贵州大学.艺术版》2011年第4期,第1-5页。

⑤冯光钰《感性积累钰理性思考的有机结合——(闽台闽南语民歌研究)读后》, 《音乐研究》2004年第2期,第127-128页。

⑥蓝雪霏《国学遗产对于中国传统音乐研究的启示》, 《音乐研究》2016年1期,第5页。

⑦在2013年第42届国际传统音乐学会上的发言(本文受2019国家社科基金艺术学项目“岷江上游藏羌传统多声部音乐的特点、传承与创新研 究”支持,编号:19ED201)

刘雯 博士,四川音乐学院教授

(责任编辑

荣英涛)