论闽台南音与南音戏音乐的关系

曾宪林

南音与南管是闽台两地对同一乐种的不同称谓。台湾一些学者认为南管,“概念上还包括泉州木偶戏(目莲傀儡)、梨园戏、高甲戏、打城戏等剧种唱腔及‘南音十番’等”。(1)薛宗明:《台湾音乐辞典》,台北:台湾商务印书馆,2003年,第183页。台湾的南管戏,主要指以南音为声腔音乐的七子戏与高甲戏。由此,本文提出的南音戏,指以泉州南音为主要声腔音乐的梨园戏与高甲戏。

一、闽台南音和南音戏在曲唱与剧唱体系制约下形成各自的艺术特点

闽台南音与南音戏作为乐种与剧种的区别,有着不同曲唱与剧唱的艺术特点。而将南音曲唱的曲目吸收为剧唱的曲目,通常不能原封不动的移植,要用剧唱体系规范去变化。

(一)南音曲唱艺术的当代转化

作为清唱艺术的可知历史,南音从明代的女声唱法转为清代以传统的男声唱法为特色,再转为当代以女声唱法为主的历程。

1.南音唱法发展

从明刊三种的插图来看,明代女子有演唱南音的事实,这些女子有可能是歌伎。清末,闽台两岸社团成员都是男人,唱曲的曲脚也是只有男声而无女声。当然,南音也流行于歌伎、歌女中。在闽台民间,良家妇女只能偷偷学唱南音,在公开场合的大会唱没有良家妇女参与。男声唱法被视为唯一的南音唱法,歌女与隐藏在家庭的女声唱法实际上被忽视。闽台两岸一直到1940年代才有良家女子公开学唱南音。由于南音真声唱法特征,使得非闲阶层没有时间琢磨演唱,加上缺少体系性演唱训练,唱得好的往往是那些嗓音条件好而且有闲暇时间琢磨演唱艺术的人。一般农工阶层、渔民阶层缺少学习体悟如何演唱南音技术的时间,他们更倾向于修习器乐。经过数十年发展,妇女社会地位提升,以及女声天生嗓音条件优越性使得女声唱法逐渐成为南音社团主流。男人操器乐,女人修唱曲。女声演唱成为大会唱主流,女声唱法的异军突起,取代并掩盖了男声唱法,以至于男声唱法成为小众艺术,罕现于公开的公众场合。

2.南音传统唱法规范

在演唱程序规范上,传统南音演唱体制讲究排门头(2)注:所谓排门头,即是按照“嗳仔指”“箫指”“落曲”“宿谱”顺序,嗳仔指指用“嗳仔”与其他上、下四管演奏指套,带有开场的意味。箫指是用箫与其他上、下四管演奏指套。落曲按一定管门和门头顺序,从七撩—三撩—一二撩—叠,每个门头(苏统谋先生认为“门头”即是“滚门”之别名)都有相当多的曲目,每当要换“门头”与换“管门”时都要用“过枝曲”转,曲目规范极为严格。,当代闽台两岸正在恢复这种做法。如2019年、2020年泉州市南音艺术家协会两度举办“整弦排场弦管古乐会”,按照“起指、落曲、煞谱”程序,在“落曲”环节依照管门、枝头的撩拍顺序,不同滚门之间过渡需要过枝曲,每个滚门唱几支曲牌,由七撩拍—慢三撩—二撩—叠拍逐渐过渡。另一种演唱体制为泡唱程序,即在“落曲”环节不按照同一枝头的撩拍顺序,而是自由选唱。

南音传统唱法,是“丝竹相和,执拍者唱”的艺术形式,由一人执拍击拍从头演唱到底,讲究在琵琶指法与箫弦法制约下进行转韵润腔,在行腔转韵过程中讲究抑扬顿挫,在咬字过程注重“起字头、展字腹、收煞字尾”的做法,唱腔要求足撩足调。

(二)南音戏在剧唱体系下对南音曲牌的变动

南音戏的剧唱,是依照舞台演出规律形成了一套剧唱体系,是在剧唱体系制约下吸收南音曲牌曲目的。

1.南音原曲牌演唱的剧种化改造

南音戏若原封不动的移植南音曲目,往往是特殊语境下的做法。如地方南音人士要求演员在剧情处用南音谱,即不改撩拍、管门、节奏、速度。但即便是这样,演员也因受到剧情的制约与自身歌唱养成训练的习惯,即便是用南音谱演唱,潜意识中也会用戏曲唱法与润腔。因为受要求的演员往往是名演员。这与他/她们熟悉剧种润腔规律,具有成熟剧种演唱技巧,他/她们自身的剧种韵味素养有密切的关系。他/她们平时习惯于戏曲唱法、剧种润腔,无论唱什么曲子,都有剧种韵味。比如成熟的京剧演员唱流行歌,会天然的有京剧的微润腔韵味,成熟的越剧演员唱歌,会不自觉带入越剧唱法与润腔。但是当代的戏曲剧种名演员,由于他/她们一生可能掌握的传统剧目极少数,更多的是新创剧目,所以他/她们虽然是剧种名演员,实际上并非成熟的剧种演员。

2.剧唱体系下对南音曲牌的舞台化改造

一般而言,南音曲目吸收为南音戏曲目,必须根据南音戏的剧情、身段程式、人物情感、锣鼓乐等剧唱表演体系进行调适变化。

首先,是改变撩拍和速度。撩拍是南音计算拍子唱段和速度紧慢的单位,拍是每小节第一拍,也是南音清唱者击拍之处,撩是除拍位以外的各节拍位置。撩拍与演唱演奏速度是同步关系,拍子越长,速度越慢。比如,南音慢三撩(8/4拍)《长潮·正更深》,为了使该曲更适合舞台表演与演唱,改变为紧三撩4/4拍的《中潮·正更深》,由于撩拍改变了,其中的个别曲词与曲调节奏、旋律也有所改动。

其次,是改变管门调式。南音戏常见的是品管定调,比南音洞管定调高小三度,称为品管四空管(1=bA)、品管五空管(1=bB)、品管五空四管(1=bE)、品管倍思管(1=F)。作为剧种唱腔,南音戏在露天演出,需要用高亢音高才能传得远,表演需要,唱腔必须比南音速度稍快,才能适应锣鼓节奏与表演程式。

与梨园戏相比,传统高甲戏更多以幕表戏为主,其曲牌的调高因演员现场演唱来决定,有些曲牌除了常用管门外,也可以用其他管门来演唱。南音调高是固定的。

台湾高甲戏艺人对不同管门的同一曲牌,起音相差四度,高的称“高韵”,低的称“低韵”。不同管门的唱腔音域、风格和曲调都会有一些变化,高韵、低韵的选择属于约定俗成的相对自由。

再次,南音戏有多个行当,强调戏剧矛盾冲突的剧情发展需要,将一段曲牌分为多个人唱。或者一人演唱部分,安排器乐过门或锣鼓乐过门。为了渲染人物情感,减轻演员唱腔压力,采用帮腔、合唱、对唱以及锣鼓帮腔的多种演绎形式。

此外,受时代观剧审美心理的影响,现代戏曲往往一个半小时结束,通过压缩节奏和更改撩拍,加快演唱速度、减少唱段等做法来压缩整体时间。现代剧场演剧环境变化,演员有麦克风,不需要用丹田之力和大声演唱,而是通过改变共鸣腔体,减少音量的做法来适应演剧环境。在器乐伴奏方面,如嗳仔(即小唢呐),如果南音用一般4型号口径。在剧场用小唢呐伴奏,通过改变唢呐嘴口径来降低音量。南音戏用小4型号口径;在露天演出,则选用大4型号口径。南音戏演剧声环境的改变也导致了南音戏唱法与乐器的革新。

二、闽台南音和南音戏在标准化泉州方言基础上实践各自用语习惯

闽台南音和南音戏都以标准化的泉州方言作为唱腔基础,在这基础上实践各自的用语习惯。

(一)标准化的泉腔方言语调与曲调腔格关系

泉州方言,其语言音调分阴平、阳平、上声、阴去、阳去、阴入、阳入七个声调。根据蔡湘江先生的研究成果,他用七个符号来标记七个音调。二者对应如下:

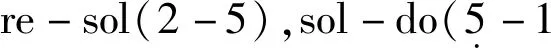

蔡湘江曾将泉州方言的五度制标调法的音级划分线,五度制标调法的低、半低、中、半高、高分别与do、re、mi、#fa、sol对应。泉州南音唱腔中的多重大三度并置的旋法特点的重要依据,就是泉州方言声调“五度分法”的中间一线与上下相邻两线的音高关系分别为大二度而构成大三度,

对应关系如下表:(3)蔡湘江:《泉州方言调值与简谱唱名及其与南音、古乐律关系初探》,泉州历史文化中心编《泉南文化》,泉州历史文化中心,1991年第1期,第35—41页。

五度制声调符号划分线泉州五度制声调简谱唱名之对应泉州音声调五度分法中间一线和相邻两律的音高关系福建南音典型性腔格之一

根据上述表格,闽台南音和南音戏唱腔中多重大三度并置旋法是受到标准化的五度制声调的制约。这也反映了南音与南音戏曲调上的诸多相同原理。

诚然,厦门、漳州与泉州方言虽同属于闽南方言,但具体的声调有着诸多不同。即便是同属于泉州地区,泉州与晋江、石狮、德化、南安、惠安、安溪、永春等县市的方言声调也有些细微的区别。厦门、漳州与泉州地区的民众在运用泉腔时,或多或少会受到各自方言的影响,但这并不影响泉州方言作为南音与南音戏标准的基础。

(二)闽台南音与南音戏用语风格的不同实践

传统南音是一种上层社会与仕绅阶级的音乐,甚至可视为贵族或文人音乐,曲词用语相对文雅,有古代诗词格律的影响。虽然曲词中有许多闽南方言的俗词俗字,但总体上文学性较高,有些甚至是上乘的文学作品。一些取材老百姓生活的“草曲”,其文词语言风趣、形象鲜明,也是有民间文学的特征。有时候同一个字,也有文读与白读的差异。南音传承之所以有赖于口传心授,不仅由于词山曲海,即便是同一滚门同一曲牌的不同曲子,由于咬字的问题,而造成了转韵润腔的不到位或韵味不对的效果。曲词发音咬字是束缚南音人演唱陌生曲目的最大障碍。即便是懂得箫弦法和琵琶指法,如果咬字不对或不懂方言发音,肯定影响学习新曲或学习新传统曲的效率。

南音戏中,梨园戏历史较为悠久,有自成体系的程式表演体系、音乐体系、锣鼓体系和文词系统,其用语依照行当角色,不同社会身份的人物用语不同,因此有雅有俗,总体上还是文词典雅。高甲戏由于其大气戏与武戏的粗犷特点,方言用语更加粗俗而接地气,甚至有许多方言俚语。曲牌唱词用语方面,以通俗易懂为主,不如梨园戏那么典雅精致。

在现代创作的历史戏中,编剧都是按照普通话思维来写作,影响了南音戏用语的地域性特点,造成了梨园戏与高甲戏的同质化特点。一些新南音作品也存在这样的特点。

三、闽台南音和南音戏在统一模式化音乐形态特征体系下呈现运用差异

闽台南音和南音戏统一模式化音乐形态特征主要体现曲调旋法特点和曲调结构发展手法上,在其制约下呈现出多元的运用差异。

(一)模式化的曲调旋法特点

闽台南音与南音戏模式化曲调旋法特点是建立在泉州方言声调基础上,曲调进行以小音列为主,起伏小,多三度+二度或二度+三度的五声性级进或波浪式上下回旋,一般以回旋下行或级进下行结束,很少有级进上行结尾。

最后,这些模式化曲调旋法特点既存于泉州南音中,也存于南音戏中。

(二)模式化结构发展手法(4)主要参考王爱群:《泉腔论》,《泉州地方戏曲》(内刊),1986年第1期,第11—17页。

闽台南音与南音戏的模式化结构发展手法,包括曲牌结构手法与换头、换尾、重复、传踏、移宫换调等曲调发展手法。

1.曲牌结构手法

闽台南音与南音戏结构手法分为单支曲牌与套曲结构手法。单支曲牌有多种结构手法。一是单一曲牌即一种大韵的结构手法,如【山坡羊】;二是复合曲牌的结构手法,如长滚变中滚,后半曲是前半曲的缩短,但曲调大致一样;三是组合曲牌的集曲结构手法,如十三腔、三隅犯等;四是变化曲牌的结构手法,如A-B-A曲牌结构,【锦板】五空—四空—五空;五是中间插入其他曲牌,分为不同曲牌不同调与不同曲牌相同调两种;六是过枝曲,A-B,如【福马过双闺】等。

套曲结构手法。套曲的速度结构为散、慢、中、快、散。闽台南音与南音戏的套曲结构手法有着较大的差异。

2.换头手法

所谓换头,指同一曲牌,由于曲词内容、字数和情绪的变化,改变乐句开头(即大韵的开头部分)的曲调进行,有两种换头形式。

一是用两个曲调基本相同但又有所区别的,如【福马郎】换【沙淘金】。

二是只改变该滚门/曲牌大韵的某些乐音组合,而非其他滚门/曲牌,如【福马郎】。

3.换尾手法

所谓换尾,指同一曲牌,由于曲词内容、字数和情绪的变化,改变乐句尾部(即大韵的结尾部分)的曲调进行,有两种换尾形式。

一是【福马郎】用【沙淘金】尾,或【大迓鼓】换【鹊踏枝】尾,或【叠韵悲】换【双闺】尾。

二是只改变该滚门/曲牌大韵的某些乐音组合,而非其他滚门曲牌。

4.传踏手法

所谓传踏,即一折由两个曲牌循环反复的循环体。《刘智远》有80多段唱腔,曲牌只有二、三个,其中〈夺槌〉一折,由五空管的同一滚门【风流子】和【朝天子】两支曲牌循环反复。除了〈迫父〉一折由不同宫调的【北青阳】组成外,其他戏齣均为两支曲牌反复循环。就单个曲牌而言,两个大韵循环也是传踏手法,如【短相思】中双韵循环。

5.移宫换调手法

所谓移宫换调手法,移宫换调,即改变调性调式,而不仅仅是原曲的移调。如[绵答絮·三千两金],在不同宫调上,原为五空管(G调)的d徵调式,改为倍思管则调性调式也随之改变,成为倍思管(D调)的d宫调式(王爱群,第77页)。《潮阳春望吾乡》,宫调式犯羽调式。五空管《锦板·四朝元》转倍思管【光光乍】,d徵调式犯d宫调式。

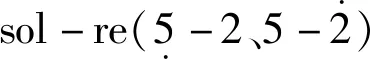

闽台南音与南音戏有多种移宫换调手法。首先是上五度、下四度旋宫。如五空四管(C宫—G宫),去掉原管门的清宫音(C2)新增变宫音b1,作为犯管门的角音,即变宫为角。往上五度下四度转调。五空管犯倍思管,即G宫—D宫,也是上五度、下四度的转调。

其次,是下五度旋宫,即五空管犯五空四管,即C宫—F宫,清角为宫。

再次,是上、下四度犯宫:上四度旋宫,将原管门的角音改为清角音,作为所犯管门宫音。F1-a1,下四度旋宫,把原管门的宫音,改为变宫音。

第四,是上二度犯宫,即五空四管犯倍思管,或四空管犯五空管。

第五,是上、下三度犯宫,即倍思管犯四空管或四空管犯倍思管。

6.移宫换调手法常与曲牌结构发展手法并用

如在一大段较为完整唱腔中,常用多段体的循环结构,即赚或缠达手法,常常上句在高韵,下句在低韵或上句在低韵或下句在高韵,形成上下句的对比,从而避免了循环发复的单调感。上下句常常形成上下五度关系的调式结构和调性对比。南音与南音戏曲牌中,[双闺]是高低韵、上下五度宫调对比的代表性曲牌。

但凡双韵循环的曲牌都具有这样的特点,上、下韵形成不同宫调对比、音区对比与调性调式对比的格式。如[相思引],上句为bB宫系统,下句前半部却转入bE宫音系统,上下句/上下韵形成高低韵的不同音区对比。

又如在一些集曲中,滚门与曲牌变化是宫调、调性变化的基础,各种滚门与曲牌的转调和调接触变化是主要曲调发展手法,如中滚十三腔、十八学士、三隅犯、五圆美等曲牌。这种曲牌属于多宫调的多曲体。一些过枝曲也是具有通过不同管门和曲牌来达到转调效果。过枝曲分为犯调式和犯宫两种,犯宫从一犯到三犯。单支曲牌的移宫犯调手法,如二犯、三犯、四犯、巫山十二峰、十三腔、十八学士等。

每个管门有多个滚门、每个滚门有若干曲牌,每支曲牌都属于某一宫调,有基本句式,每个句式有一定字数、句法和声调。

(三)模式化音乐形态手法之运用差异

闽台南音与南音戏都是以“ㄨ、工、六、思、一”五个音,即不同管门的宫商角徵羽五声,但唱腔常用变徵替代徵,变宫音替代宫音,或在宫羽间插入变宫,达到“八音”音阶,传统的南音润腔音一般会采用同一管门音,而不能用不同的管门音。比如五空管曲牌,润腔只能用五空管内的音,不能用四空管中的音。但现代南音曲唱,受到南音戏演唱影响,逐渐缺乏管门、滚门宫调与曲牌宫调的规范性和严谨性,在行腔过程中,往往为了感情表达需要,忽视了管门、滚门宫调严谨性,把不同管门、滚门的音作为润腔音,产生了管门交叉的效果。梨园戏与高甲戏的润腔法缺乏管门与滚门、曲牌的规范性与严谨性。导致了梨园戏唱腔中,以变宫、变徵替代宫、徵,并与以宫、徵同时存在的现象,使得唱腔形成了以宫、商、角、徵、羽五声为主,变宫、变徵为辅的七声音阶结构,为频繁的移宫犯调奠定了基础。

闽台南音与南音戏唱腔有各种各样的移宫犯调(暂转调、同宫不同宫的转调等),但南音戏更充分发挥了转调功能和灵活性,为曲调的发展增添了许多手法,有些手法是南音没有也不允许的。

1.套曲运用区别

闽台南音套曲结构主要体现在“指套”中。南音古老,不仅在于它的内容多是深闺的哀怨、空房的冷清、情爱的惆怅;不仅在于它演唱风格的唐腔宋韵,更在于它的曲体结构上。孙星群先生在《千古绝唱——福建南音探究》第十一章说:“按音乐史学界对‘唱赚’‘诸宫调’今天的共识”,他对《记相逢》《父母望子》《飒飒西风》《南绣阁罗帏》《北绣阁罗帏》《趁赏花灯》等六套作了细致的分析说:“北宋以来的缠令可以在福建南音‘指’中找到它的疑踪”。宋代诸宫调的结构有三种不同的曲体,孙先生对《照见我》《汝因势》《弟子坛》《五更段》,《对菱花》《亏伊历山》《孤栖闷》,《飒飒西风》《父母望子》《记相逢》《心肝跋碎》《北绣阁罗帏》《南绣阁罗帏》作了分析,说上述十三套“指”在结构上都有宋代诸宫调的三种曲体结构,即“一个曲牌的三次重复、多次重复而构成的曲体;有同宫调的若干个曲牌联成的曲体,只是这两种形式没有尾声;有同宫调的缠令曲体。但福建南音这三种的曲体形式中都没有诸宫调所必备的讲说散文和唱歌乐曲的规律相间的结构特点。”(5)孙星群:《千古绝唱——福建南音探究》,福建:海峡文艺出版社,1996版,第268页。指套具有诸宫调之“诸宫”特征的还有相当多曲目,如南音《我一身》由五空四管与五空管组成;《忍下得》由上段五空管(G调)、下段倍思管(D调)和倍思管(D调)组成;《为人情》是五空四管(C调)转四空管(F调)、四空管(F调)与五空四管(C调)组成。

梨园戏套曲结构,“从梨园戏三个流派的剧目记录出来的唱腔看,按照‘套曲’形式,即一折中属同宫,前后有散板,节拍从慢到快,曲牌数目或多或少。‘上路’‘小梨园’最多,‘下南’甚少。目前收入南音‘指套’中的三十六套或四十二套,其中不少并非‘套曲。’因为有些是二、三出戏,或不同折戏,或前后曲序数倒置的曲牌联套而已,不符合套曲的体制,而梨园戏剧目中有很多真正‘套曲’并未被收入。南音‘指套’中最有代表性的‘套曲’是《郭华买胭脂·入山门》的《趁赏花灯》。”(6)王爱群:《泉腔论》,《泉州地方戏曲》(内刊),1986年第1期,第11—17页。全套为五空管,滚门为【中倍】,散板头七撩【摊破石榴花】—七撩【白芍药】—慢三撩【越恁好】—一二撩【舞霓裳】,最后两句七言散板未收入。

2.套曲结构区别

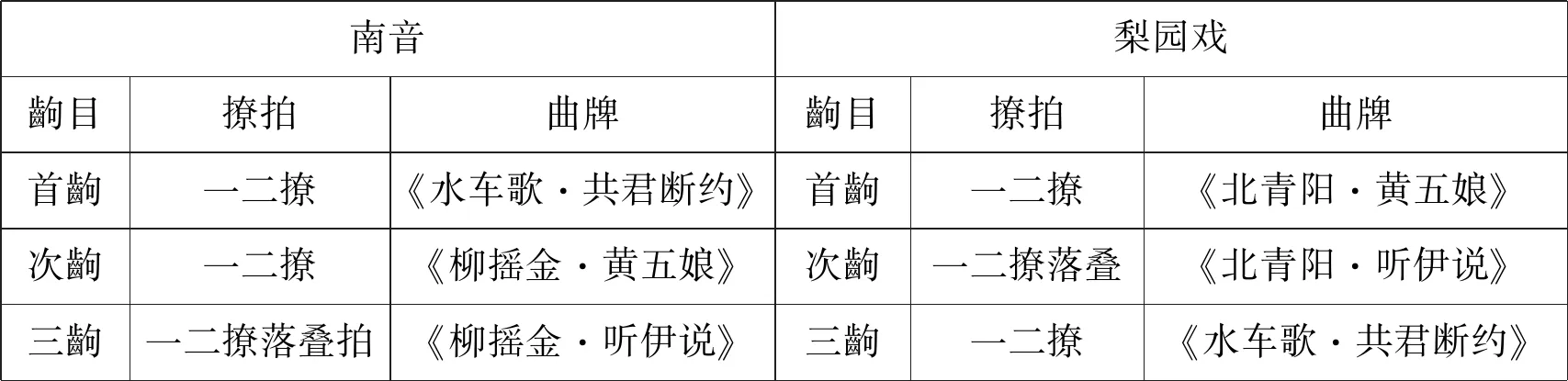

如南音指套《共君断约》是为了适应套曲散—慢—中—快—散的思维,第三支曲牌拍法由一二撩落叠拍符合这种结构思维。滚门的联系更紧密。而梨园戏则根据剧情发展安排齣次和曲牌顺序。比较如下:

南音梨园戏齣目撩拍曲牌齣目撩拍曲牌首齣一二撩《水车歌·共君断约》首齣一二撩《北青阳·黄五娘》次齣一二撩《柳摇金·黄五娘》次齣一二撩落叠《北青阳·听伊说》三齣一二撩落叠拍《柳摇金·听伊说》三齣一二撩《水车歌·共君断约》

3.过曲连接区别(7)注:所谓过曲,即过枝曲,是从前曲的宫调过渡到后曲的宫调,近似于西方转调和弦。

从同调到不同曲牌到不同调不同曲牌,梨园戏唱腔采用把几个同调式不同曲牌的曲子揉合唯一,更好的表达人物情感,也使曲牌的音乐语言更加丰富。南音的过曲比较纯粹。

4.演唱特质区别

在唱腔风格上,除了曲唱与剧唱区别,闽台南音与梨园戏和高甲戏也存在细微的区别。同一曲牌曲目,南音虽最慢,但更加典雅缓慢,依照琵琶指法与箫弦法的传统做有序有规律行腔转韵,并非随便增加润腔音。梨园戏唱腔相对较快,戏剧性强,但润腔较花哨,华丽婉转。高甲戏风格比梨园戏更活泼,唱腔粗犷、朴直,比较少润腔音,很少使用极慢的速度。

结 语

总之,闽台南音和南音戏音乐的关系是在历史长河中相互影响、相互吸收、相互交融,不断发展。近年来,南音散曲演唱受到戏曲演唱的影响而逐渐流失传统。相反,南音戏演员尝试寻找传统唱法,通过唱法的寻根来提升戏曲演唱艺术。梨园戏的产生不仅丰富了南音的“指”与“曲”内容,同时通过演出实践而对南音的撩拍、乐器、定音等方面作了发展。撩拍方面由原来二分音符为一撩而紧缩为四分音符为一撩;乐器方面则由品箫代替洞箫;定音方面也由“以工为商”为标准音的洞管定音法,一改为“以×代工”的品管定音法。闽台梨园戏的音乐体制影响了高甲戏产生的风格特点,使高甲戏与南音的血缘关系更为密切。