循证护理在急性心肌梗死并发心律失常护理中的应用及满意度分析

熊经佳

(桂林市人民医院心内科,广西 桂林,541001)

急性心肌梗死是指冠状动脉突发持续性缺氧缺血所致心肌坏死,患者引起心脏极不稳定状态、交感神经过度激活等引发心律失常[1]。急性心肌梗死后心律失常患者以心肌细胞迅速凋亡、心脏功能急剧衰退为表现,早期需及时配合有效治疗,通过实施完善科学护理干预下,患者整体病情发展得到控制,且预后效果显著[2]。循证护理基于循证医学所发展而来一类护理理念,经临床计划护理内容开展、实施过程中,科学、明确与科学结合,最大满足患者基本需求,并获得证据,作为护理决策依据一类护理模式,应用于急性心肌梗死后心律失常患者,可获得满意成效[3]。文章就急性心肌梗死并发心律失常患者护理中应用循证护理干预效果如下分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2019 年1 月~2020 年12 月期间收入急性心肌梗死并发心律失常患者总计80 例,按照随机数字表法分为两组各40 例,纳入标准:①纳入对象符合《实用心脏病学(第五版)》中诊断标准,影像学、临床检查确诊;②患者认知功能正常,智能、语言沟通能力正常;③无其他研究器质性病变,如肝、肾等。排除标准:①合并全身感染、血液循环系统、神经系统病变者;②临床一般资料不完善者;③患者知晓本次研究内容,自愿参与。对照组中男26 例,女14 例,年龄43~78岁,平均(62.3±4.5)岁,梗死部位:正后壁梗死、前后壁梗死、前壁梗死、无Q 波形梗死、下壁心肌梗死:10、13、10、5、2 例,观察组中男25 例,女15 例,年龄42~79 岁,平均(63.5±4.7)岁,梗死部位:梗死部位:正后壁梗死、前后壁梗死、前壁梗死、无Q 波形梗死、下壁心肌梗死:10、14、6、6、4例,两组一般资料无显著差异(P>0.05)。

1.2 方法对照组予以常规护理,患者配合科学合理健康宣教,为患者详细讲解急性心肌梗死后心律失常发病机制,并叮嘱患者各个方面注意事项,告知患者注意遵医嘱规律用药,并告知患者需卧床休息,维持良好舒畅心情。观察组在对照组基础上联合循证护理,具体如下:①组间循证小组:组员包括医师、护士长、护理人员,加强科室成员对循证护理知识、心脏疾病知识培训,要求全员掌握急性心肌梗死后心律失常病情,并及时管理各个方面护理工作,为患者提供循证护理。②提出循证问题:护理人员及时查找相关文献资料,对护理开展期间所存在问题提出,并全面对患者实际病情评估、分析,依据存在问题及时配合应对处理措施。③获取循证支持:查阅相关文献数据库、资源网获取循证护理理论依据,与患者自身实际情况相结合,为护理工作后续开展提供理论依据、引导。④循证护理实施:(1)病情监测:当患者合并心肌梗死24h,需密切对病情变化进行监测,包括生命体征,并及时评估病情变化状况,观察呼吸、心率、尿量及血压等,同时掌握各类心律失常患者用药特点、抢救程序步骤,若护理期间患者合并气促、乏力及心悸等心律失常表现时,继续通知医师配合抢救。一旦合并心肌梗死及时送至重症监护病房,完善心电监护专人护理,配合所需药物及仪器,要求维护除颤仪备用待机状态。(2)心理护理:急性心肌梗死作为一类发病焦急、病情危重疾病,患者救治开展期间,不良情绪产生过程中,如紧张、焦虑及恐惧等,评估患者所存在不良情绪,及时配合心理疏导缓解患者不良情绪,提高患者理解程度并配合临床治疗。对患者实施抢救干预期间,完善对家属安抚工作,理解、关心患者和家属,减轻心理负担。(3)用药护理:详细告知家属及患者心肌梗死并发心律失常期间常用药物方法、不良反应,提高患者理解程度、配合程度。密切观察患者用药期间生命体征变化,评估是否合并不良反应,若合并不良反应时,及时配合合理干预措施。(4)抑制诱发因素:患者康复期间,维持安静、舒适环境,维持适度湿度、温度,减少患者家属看望次数及病室内人流量。及时评估患者是否合并胸痛症状,当发现异常时,及时配合止痛药物,有效缓解患者疼痛程度。做好相应防范干预,避免出现代谢、内分泌紊乱及便秘、尿潴留等失调情况。

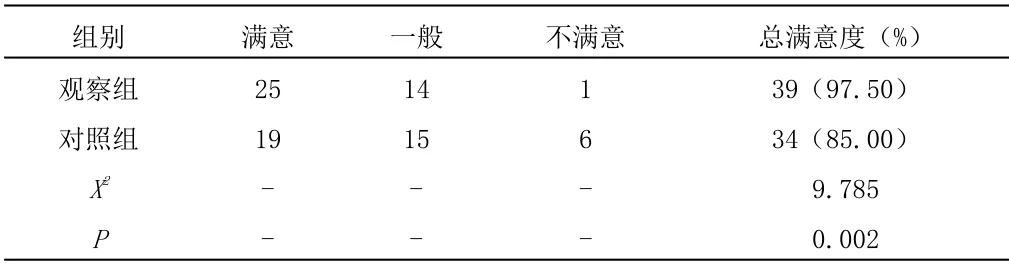

1.3 观察指标采取SF-36 生活质量量表[4]评估患者护理前后生活质量,总分100 分,分值越高表明患者生活质量越高。比较两组并发症发生率,包括心率过快、气短、心室颤动。比较两组护理满意度,采取自制护理满意度调查量表,总分100 分,分为以下三类标准:满意(90~100 分)、一般(70~89 分)、不满意(≤69 分),(满意+一般)/例数×100%=总满意度。

1.4 统计学处理采用SPSS 18.0 统计软件,计量资料用表示,采用t检验,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组护理前后生活质量评分比较护理前,两组生活质量评分无显著差异(P>0.05),护理后7d、14d、1 个月,观察组生活质量评分高于对照组,两组差异显著(P<0.05),见表1。

表1 两组护理前后生活质量评分比较(n=40,分)

2.2 两组并发症发生率比较观察组并发症发生率为5.00%,低于对照组17.50%,两组差异显著(P<0.05),见表2。

表2 两组并发症发生率比较(n=40,例)

2.3 两组护理满意度比较观察组护理总满意度为97.50%,高于对照组85.00%,两组差异显著(P<0.05),见表3。

表3 两组护理满意度比较(n=40,例)

3 讨论

急性心肌梗死为一类心肌缺血坏死性疾病,因冠状动脉粥样硬化、冠状动脉炎症所致痉挛栓塞冠脉管腔,患者表现为心肌缺血影响心脏正常功能。现阶段临床治疗开展中,尚未完全建立侧支循环会引起心源性心衰、恶性心律失常及休克等并发症。心肌梗死患者开展溶栓治疗后,疾病病死率会降低,但治疗开展期间会造成一系列并发症,心律失常最为常见,当急性心肌梗死并发心律失常后,患者整体病情较为严重且威胁生命健康[5]。因此,对急性心肌梗死并发心律失常患者而言,临床救治开展中需配合科学、合理护理干预措施,保障患者病情。循证护理以患者为中心护理模式,通过查阅相关文献资料为护理工作开展奠定理论依据,为护理工作后期开展奠定良好基础。

现代医学模式不断发展,基于循证医学基础上所发展一类新型临床护理模式为循证护理。护理模式开展中,护理人员制定护理工作期间将工作经验、科研结论及患者愿望集于一体,以保障临床护理干预开展科学性,进而利于临床护理科研发展[6]。循证护理主张“以实际证据为基础护理”为依据,工作实施期间并侧重点听取专家意见、患者意见、科研成果,归为连续性、动态性、系统性较强一类护理模式[7]。临床护理措施开展期间,理论知识、患者需求、临床实践经验相结合下获得依据,完善临床护理计划,以保障患者、家属满意度。文章研究指出,循证护理模式干预下,患者经护理后7d、14d、1 个月,生活质量评分显著偏高,与对照组比较,P<0.05。循证护理实施中,侧重点以患者病情为特点提供护理干预,侧重点为病情监测、心理护理、用药护理、抑制诱发因素等措施,实施过程中针对性较强,为患者提供准确、舒适护理干预,可促进患者病情恢复,提升生活质量水平。相比较传统护理模式,其具有科学性、规范性、优越性,因此易被临床工作者及患者广泛接受[8]。

综上所述,急性心肌梗死并发心律失常患者中开展循证护理,进而提升患者生活质量及护理满意度,降低临床并发症发生率,整体干预效果显著。