碳市场发展对长三角房地产业碳减排效率的影响

杨晓燕 张修凡

【摘要】碳交易市场能直接作用于碳减排效率,也能通过与技术创新能力的链式中介效应间接对房地产业碳减排效率产生积极影响。本文以碳市场为视角,分析碳市场发展对房地产业碳减排效率的影响及作用路径,提出大力推进关键建筑技术研发作为支撑,加快全国碳交易市场的建设以发挥市场化工具的使用力度,制定合理的环境规制政策,以期为提高长三角城市群房地产业的碳减排效率提供借鉴。

【关键词】碳交易市场;碳金融市场;技术创新能力

【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.28.011

1、引言

我国在“国家自主减排贡献”文件中承诺,到2030年实现碳排放强度与2005年相比下降60%-65%的减排目标。随着工业技术进步和人民生活水平的提高,工业生产能源消耗比重持续下降,房地产产业链的能源消费占比持续上升。房地产业引致碳排放主要表现在建筑领域,同时拉动有色金属、钢铁、石化、建材和电力等上游行业的碳排放总量增加。《建筑业“十三五”规划》对民用建筑的节能标准、绿色建筑比重、绿色建材应用比例等提出要求。2019年12月,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》的发布将长三角27个城市的区域一体化上升为国家战略,长三角城市群地处“一带一路”和长江经济带的交汇点,在经济、产业、人口及发展趋势等方面具有国内领先地位,为房地产业发展提供支撑,同时对全球气候变暖产生重要影响。碳减排效率的提高依赖技术创新突破,也需要市场体系的力量支撑[1]。随着市场机制逐渐引入到中国环境政策中,基于市场手段实现碳减排与低碳创新愈发重要。碳排放权交易市场(下文简称碳交易市场)是市场机制下控制温室气体排放的重要制度创新和政策工具,上海是我国碳排放权试点城市之一,自启动以来发展迅速,纳入企业数量逐渐增加。全国统一碳交易市场于2017年底正式啟动,长三角城市群的多个城市参与其中。同时,通过贷款、投资、股票债券、保险、碳金融等金融服务将社会资金引导到绿色产业中[2]。碳交易市场和碳金融市场从两种渠道驱动企业研发创新,降低碳减排成本,吸引更多企业参与到节能减排中。因此,从碳减排效率层面出发,针对长三角城市群房地产业的发展现状,对碳交易市场和碳金融市场对技术创新能所发挥的作用与机理进行深入分析具有重要的理论与实践意义。

2、长三角城市群房地产业碳排放现状

2.1长三角城市群房地产业发展现状

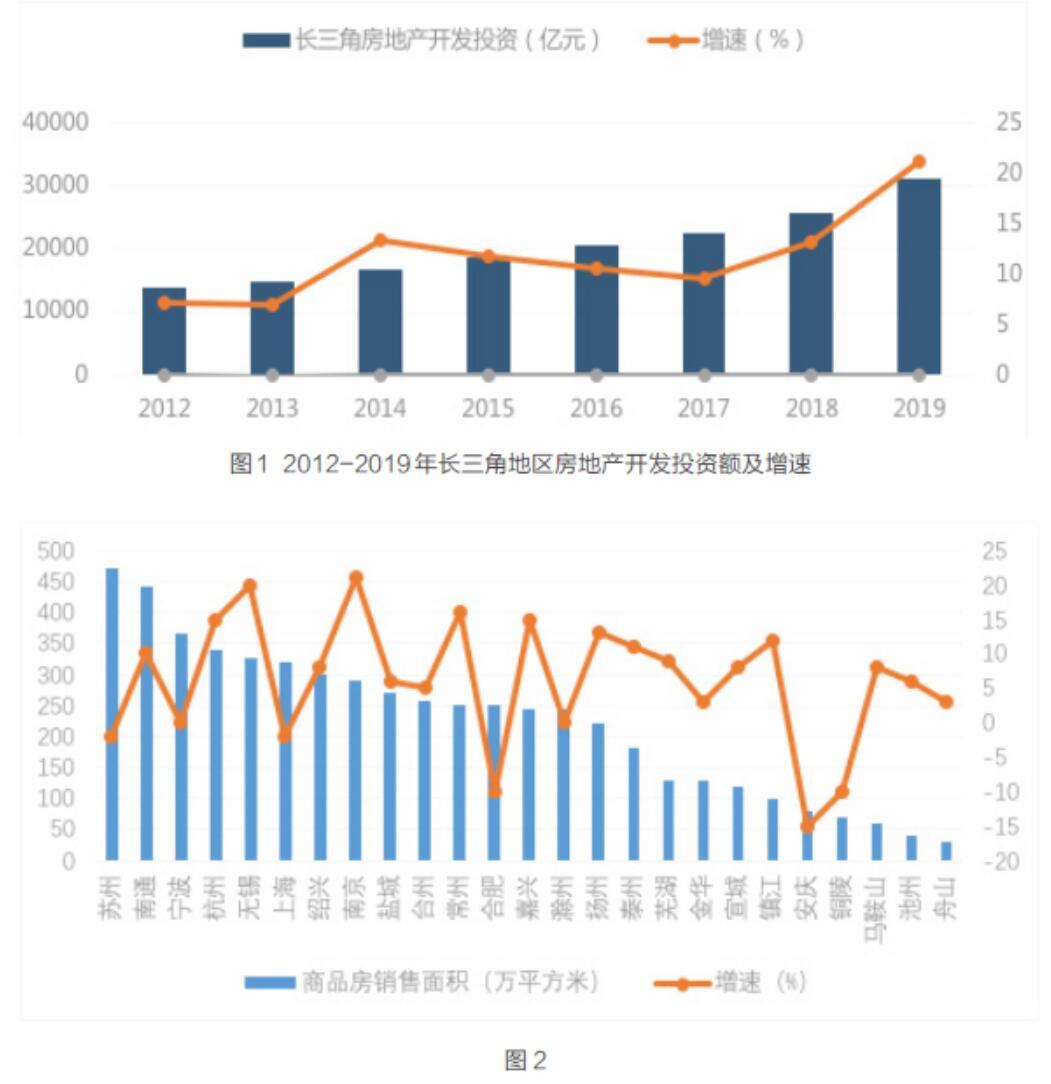

长三角地区是我国经济最为发达的城市群。2019年,长三角城市群(27个城市)GDP规模达到19.73万亿元。2012—2019年,长三角地区的房地产开发投资额整体呈现上升趋势,增速呈现先上升后下降,又大幅上升的趋势。

受疫情影响,2020年,全国房地产市场开局遇阻,长三角城市群房地产投资与销售均出现负增长,但随着疫情形势得到控制和复产复工的进行,投资销售保持回升态势。2020年1-4月,长三角城市群共完成房地产开发投资7956亿元,同比下降1.4%,降幅比1-3月收窄2.6个百分点,比全国同期增速快1.7个百分点。

2.2长三角城市群房地产碳排放规模分析

碳足迹视角下的房地产全产业链包括物化生产阶段的碳排放和消费使用阶段的碳排放。2019年,住宅投资占房地产开发投资的比重为72.5%,且商业地产数据统计较少,本文仅考察住宅类建筑。

(1)物化生产阶段的碳排放

通过调整建筑生成阶段的用能数据测度物化生产阶段的碳排放,建筑业的能源消耗主要包括煤炭、原油、电力等能源。能源数据来源于《中国统计年鉴》中“各城市按行业分能源消耗量”表。建筑业能源种类的统计口径选取和范围界定的标准采取《中国统计年鉴》的规定。根据国家科委气候变化项目、中国工程院碳排放控制项目、国家发改委能源研究所等测定的各类能源的标煤折算系数及碳排放系数计算物化生产阶段产生的碳排放总量。由于建筑业还包含非住宅类建筑,将住宅类建筑直接生产能耗从建筑业总能耗中分离。住宅类建筑能耗占建筑业总能耗比重以住宅建筑业总产值占建筑总产值比值衡量。

(2)消费使用阶段的碳排放

长三角地区不存在集中采暖,因此不需考虑采暖能耗部分,居住建筑能耗城镇住宅能耗 (不包括北方城镇集中采暖能耗)、生活能源消费数据的各部分数值来源于“中国能源平衡表”的生活能源消费。

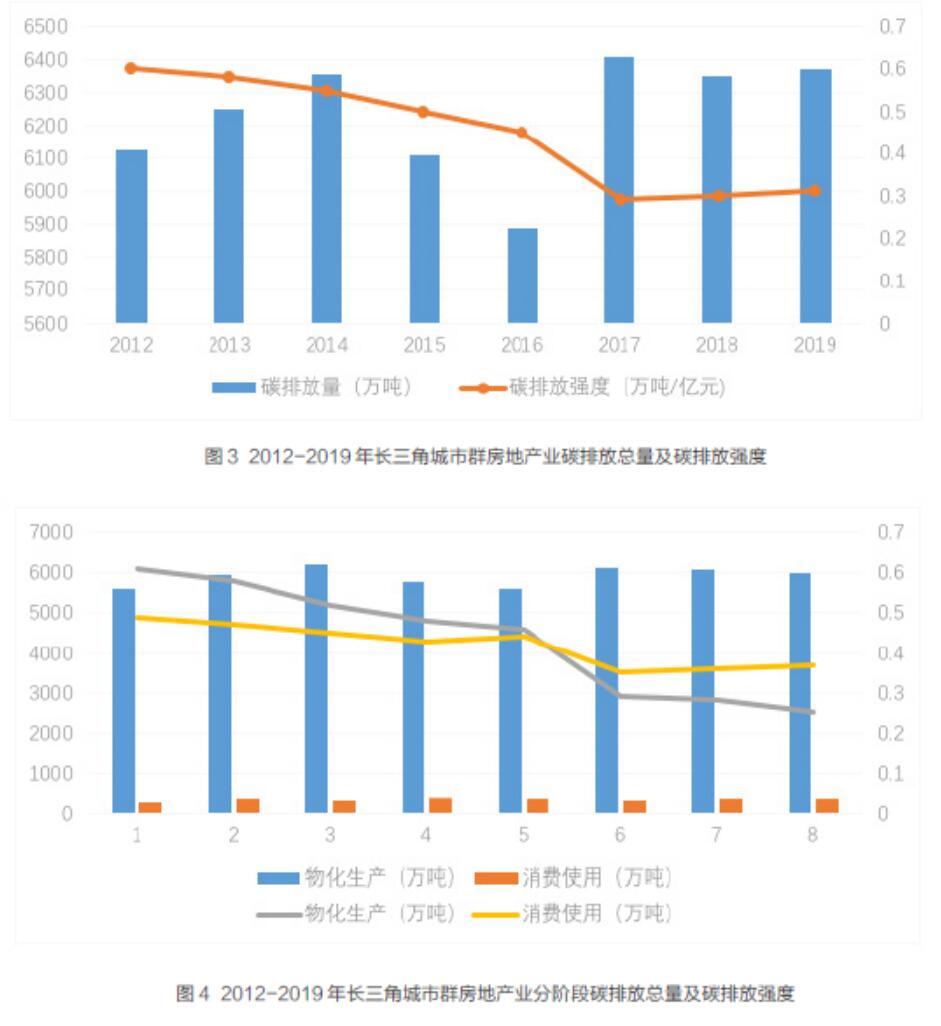

2012-2019年期间,我国长三角城市群房地产业碳排放总量呈现先上升,后下降,又迅速上升并维持稳定的变化趋势,碳排放强度呈现下降趋势并在2017年起保持较为稳定,但房地产业的迅猛发展使得碳排放总量依然维持在较高水平。

分阶段来看,房地产开发投资物化生产阶段直接导致的碳排放强度低于全国平均水平,近年来随着技术进步和产业升级转型,物化生产阶段的碳排放强度有明显的下降,但在消费使用阶段的下降幅度不明显,整体趋于稳定。

2.3长三角城市群碳市场发展现状

长三角地区积极构建绿色金融体系,搭建碳交易市场等平台,引导房地产业的资源、理念和技术绿色化,平衡区域间的环境治理差异,这是推进长三角城市群绿色低碳发展的突破口。根据国家总体部署,上海市是我国第二批开展碳排放交易试点工作进行碳排放权交易的城市。随着全国碳排放权交易体系的正式启动以及《全国碳交易市场建设方案(发电行业)》的印发,电力行业已经逐渐设定统一纳入标准,成为首先纳入交易的重点领域,而水泥和钢铁行业两大重点耗能行业已进入全国碳交易市场的规划中并开展了排放量上报与统计等系列工作。江苏省的苏州、镇江、淮安等3个国家级低碳试点城市开展碳排放权交易,并将建筑业纳入全国碳交易市场中,浙江纳入首批启动碳交易企业约400家,覆盖钢铁、电力、化工、建材、造纸等八大重点工业行业,未来,全国各地对碳交易市场的参与度将越来越高。碳金融推动了碳排放交易等市场化工具对长三角地区企业节能减排激励效应的发挥。

3、影响分析

3.1碳交易市场通过促进技术创新能力而提高碳减排效率

碳交易市场的不断发展能够推动企业在生产过程中积极开发节能型技术以实现资源配置优化和减排效率的提高[3]。一方面,随着排放配额的设定,企业在生产环节的低碳技术能力不断提高,提高了碳减排效率;另一方面,碳交易市场推动纳入企业逐渐改变以能源消耗为依赖的路径,会降低因经济发展带来的碳排放总量增长的速度,从而提高碳减排效率。碳交易本质是一种金融活动,市场机制能够合理有效地配置碳排放资源,企业在权衡购买碳排放权与低碳技术的成本后进行决策,碳交易价格与技术交易价格形成供需关系[4]。在具有较强流动性的碳市场中,金融资本与基于低碳技术的实体经济联系更加紧密。金融资本加速流向创造碳资产的项目与企业,鼓励企业进行低碳技术创新。碳市场通过参与企业低碳项目投融资等方式激励企业内部化技术创新产生外部收益[5]。在流动性较低的碳市场中,碳价无法提供明确的市场价格信号,可能打击企业参与碳市场的积极性,降低企业进行低碳技术创新的效率,增加整体减排成本[6]。

3.2碳金融市场通过促进技术创新能力而提高碳减排效率

已有研究表明金融结构对于企业技术创新具有显著影响[7-10]等。区域投资基金、绿色信贷碳资产抵质押融资等融资工具的开发可以丰富市场主体,提高融资效率,进一步降低企业低碳技术创新的融资成本,从而促进企业低碳技术创新[11]。企业在低碳技术创新过程中应寻求碳金融市场的资金支持,提高企业技术创新的回报[12]。从收益与风险角度而言,低碳技术创新目前的发展程度较高,低碳技术创新程度更高。因此需要较长的研发周期长。该过程带来极大的投资支出。目前碳金融市场的风险对冲机制更善于为企业低碳技术提供投资变现与融资便利[13]。碳金融市场能够使得企业内部化技术创新产生外部收益,进而转换为技术研发主体的内部收益,从而激励企业低碳技术的研发。通过产能产量替代和投资增加,碳金融市场能够诱发低碳技术创新的间接效应。碳金融市场有利于企业实现低碳技术创新,推动技术迈向中高端水平。

3.3环境规制的调节作用

碳减排是企业技术创新能力、产业结构调整及市场等因素共同作用的结果。技术创新能力是碳减排活动形成的基础与动力,而市场则潜移默化地促进技术创新能力的发展和低碳轉型,在整个过程中,环境规制对以上环节产生了一定的调节作用。长三角各地区在环境承载能力、开发密度和产业布局等方面不尽相同,各地区在环境保护标准、重视程度和规制强度等方面也存在显著差异,但总体而言长三角地区环境规制强度较为严格。适当提高环境规制强度能够促进企业技术进步、产业转型升级。高强度环境规制对技术创新能力具有倒逼作用,有助于推动产业结构升级。

4、政策启示

(1)加强关键建筑技术研发支撑,推进低碳技术在房地产业建设实践中的应用,驱动建筑节能运行与节能改造。强化建筑业低碳绿色技术标准的引领作用,化解产能过剩的矛盾。市场参与度的提高能够实现区域技术创新能力与碳金融市场的互动和结合,形成对建筑业低碳技术创新的支撑作用。针对目前长三角地区碳金融市场发展水平不足的问题,应从制度、产品和模式等方面加快碳金融市场发展,以增强绿色金融支持能力。最终降低实现资源与环境的协调发展。(2)加大碳金融市场化工具的投入与使用力度。引导社会资本参与房地产绿色项目建设,推动环境市场化治理。扩大绿色金融的融资规模与融资范围,加大对房地产企业绿色建筑技术的融资投入力度。依托覆盖整个长三角地区的绿色金融数据信息共享平台,积极探索适用于长三角一体化示范区的绿色金融服务模式。碳交易市场依然处于发展的初级阶段,进一步调动其对于技术创新能力提高的作用,进而带来房地产业碳减排效率的持续正向影响。积极推进全国碳交易市场的建设,促进实际交易的发生。(3)制定合理的环境规制政策,环境规制在减排环节和技术创新能力发挥中介作用的过程中起到正向调节作用,积极发挥其促进低碳技术的改造与创新,以及对碳交易市场中配额总量的约束作用,并与其他环境政策产生协同作用,共同激励碳减排效率,积极推动长三角城市群房地产业持续绿色转型。

参考文献:

[1]杨婷婷.我国碳权交易市场减排效率分析[J].经营与管理,2020(5):140-144.

[2]王倩,王硕.中国碳排放权交易市场的有效性研究[J].社会科学辑刊,2014(6):109-115.

[3]余萍,刘纪显.碳交易市场规模的绿色和经济增长效应研究[J].中国软科学,2020(4):51-60.

[4]任亚运,傅京燕.碳交易的减排及绿色发展效应研究[J].中国人口·资源与环境,2019(5):11-28.

[5]SU Dongwei, LIAN Lili.绿色信贷是否影响重污染企业的投融资行为?[J].金融研究,2018,(12):123-137.

[6]张明喜.绿色金融已经做了什么?还需要做什么?[J].中国科技论坛,2018(4):11-12.

[7]江红莉,王为东,王露,等.中国绿色金融发展的碳减排效果研究—以绿色信贷与绿色风投为例[J].金融论坛,2020(11):36-44.

[8]李德山,徐海锋,张淑英.金融发展,技术创新与碳排放效率:理论与经验研究[J].经济问题探索,2018(2):169-174.

[9]程明,王菲,张维鹏.中国建筑业总产值与碳排放关系研究[J].生态经济,2015,31(3):53-56,83.

[10]Joltreau & Sommerfeld.The Firm-Level Innovation Impact of Public R&D Funding:Evidence from the German Renewable Energy Sector[J]. Energy Policy,2018(11):430-438.

[11]Rogge&Schleich.Do Policy Mix Characteristics Matter for Low-Carbon Innovation?A Survey-Based Exploration of Renewable Power Generation Technologies in Germany[J]. Research Policy,2018(9):1639-1654.

[12]王为东,王冬,卢娜.中国碳排放权交易促进低碳技术创新能力机制的研究[J].中国人口·资源与环境,2020(2):62-75.

[13]Li L , Dong J , Song Y . Impact and Acting Path of Carbon Emission Trading on Carbon Emission Intensity of Construction Land: Evidence from Pilot Areas in China[J]. Sustainability, 2020(12):36-51.

作者简介:

杨晓燕(1976—),女,江苏南通人,江苏中南锦弘房地产开发有限公司财务总监,中级会计师、造价工程师。

张修凡 ( 1993—) ,女,黑龙江佳木斯人,博士研究生,主要研究方向为低碳经济、产业技术创新。