科学捐赠对美国研究型大学发展的价值研究 *

杨九斌

(湖南师范大学教育科学学院,长沙 410081)

科学捐赠(Science Philanthropy)之于美国研究型大学的重要性一直被低估(Murray,2013)。已有的研究主要追溯美国联邦政府对研究型大学科学研究的作用,而对捐赠的关注相对较少。事实上,与联邦政府资助一样,科学捐赠对美国研究型大学的发展至关重要。科学捐赠早于政府而资助大学科研,并在政府资助不佳或起伏时,有效地补充了大学科研发展所需的必要资源。美国科学捐赠可以追溯到19世纪中叶,彼时,大学还处在科学研究的萌芽阶段,大学要么是由捐赠者建立,要么是由捐赠者提供关键资助(Michelson,2020,p. 27);进入20世纪,在联邦政府资助犹豫不决时,科学捐赠作为美国研究型大学科研经费无可替代的来源,此时,尤其是随着大型慈善基金会的出现,为美国学术的发展作出不可估量的贡献(资中筠,2019,第180页);二战后,基于国防所需及民间捐赠的不断示范,联邦政府科研资助涌入校园,然而,自20世纪60年代后,联邦资助起起伏伏,基于大学卓越发展的需要,捐赠的重要性与日俱增(Vest,2007,p. 51)。

起初,美国大学的科研资金并非来自政府,而主要依赖于慈善性质的科学捐赠,资助科学研究几近是爱国主义行动,以使美国能够在科学领域超越欧洲同行。也因此,19世纪末期,鉴于科研经费的拮据,一批批从欧洲求学而归的美国学者时常因缺乏科研设备及其他必要的科研支持而灰心丧气(Murray,2013)。诚然,二战前,联邦政府对学术的资助微乎其微,为了尽快完成工业革命,政府将有限的经费投入到地质调查、水文测绘、岩石采矿、铁路运输等能够直接促进国家工业繁荣的实用性领域,鲜有资助天文学、化学和生物学等基础研究,而这些无明显效用的追求成为了史密森学会(Smithsonian Institution)、洛克菲勒基金会(The Rockerfeller Foundation)、卡耐基基金会(Carnegie Foundation)、福特基金会(Ford Foundation)等民间捐赠者的要务。

二战后,伴随着美国研究型大学在诸如原子能计划“曼哈顿工程(Manhattan Project)”等国防研究中的突出表现,才拉开了美国联邦政府大规模资助大学科学研究的序幕。战后,当局者意识到研究型大学在国家经济实力、国防安全中的至关重要性,联邦经费涌入大学校园,并不断掩盖科学捐赠的原有光芒,成为学术科研最大的经费来源。然而,自20世纪60年代以来,美国经济持续疲软,朝野对科学进步缺乏以往的信心与耐心,联邦政府将其优先事项又转向城市重建等眼前要务,视科学研究为效果不明之高风险事业,对其资助不断下降。因此,日益发展的科学捐赠弥补了美国研究型大学科研经费不足的困境,是维持与促进美国研究型大学科学进步不可或缺的力量。

一、科学捐赠与美国研究型大学科研的兴起

科学捐赠是美国研究型大学科研兴起的刺激者,奠定了美国研究型大学的雏型,使科学研究在美国生根发芽。在几乎整个19世纪,美国联邦政府都忽视、回避基础研究,仅为具有实用价值的“技术”提供资金(Keiper,2005)。19世纪中后期的美国赶上了工业发展好光景,造就了一批商业大亨,随之捐赠高涨,旋即掀起了美国捐资办学的潮流,虽然在这场潮流中鲜有成功者,大部分捐赠办学都以失望之极而终(Thelin,2011,p. 95)。而诸如约翰·霍普金斯(Johns Hopkins)、科尼利厄斯·范德比尔特(Cornelius Vanderbilt)、利兰·斯坦福(Leland Stanford)、埃兹拉·康奈尔(Ezra Cornell)、小伦纳德·凯斯(Leonard Case Jr.)、安德鲁·卡内基(Andrew Carnegie)、理查德·梅隆(Richard Mellon)、约翰·洛克菲勒(John Rockefeller)等富裕的实业家则毫无疑问是其中成功的典型,作为美国研究型大学的奠基者,向世人展示着推动美国科学的雄心壮志。当前,全球排名前20名大学名录中,一半以上无一不是由这些富裕的实业家所资助、建造或维持的(Sparks,2012)。

而其中巴尔的摩商人霍普金斯捐赠的约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)更预示着美国学术科研的启蒙,至此,真正意义上的“科学研究”才在美国初显端倪。因有异于时代同行普遍之知识传授,专注于增进知识,创建于1876的约翰·霍普金斯大学被盛誉为当时西半球教育史“唯一及最具影响力的事件”(Cole,2010,p. 29)。在离世6年前,霍普金斯便托付委托人完成遗愿,将700万遗产用于兴建大学及医学院,成为美国那时最大一笔捐赠,哈佛、康奈尔之捐赠在此显得微乎其微。开明的霍普金斯对未来大学之设想未提出明确的要求,也未对基金用途提出具体限制,使得日后约翰·霍普金斯大学得以在丹尼尔·吉尔曼(Daniel Gilman)的耕耘下成为美国现代大学之母。得益于殷实捐赠,霍普金斯大学撤巨资招募留学英、德之青年才俊,起初的“约翰·霍普金斯六君子”中有3人便为英国学者,两人则拥有德国大学求学经历。这些学者后来成为学术巨匠,为约翰·霍普金斯大学及美国学术的发展做出了重要贡献,让德国研究模式得以在美国繁荣。至20世纪初,约翰·霍普金斯大学已创办10余种学术刊物,极大地助力了美国的学术研究,营造了美国崇尚科学研究之风。由此,纯粹研究让大学赢得荣誉,成为大学之所谓“大学”的象征,克拉克大学、斯坦福大学、哈佛大学、耶鲁大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学等大学皆竞相效仿(杨九斌,2021)。

历经一战,在欧洲大陆,战争强有力地推动了国家对科学的支持,而在大西洋彼岸的美国,却是另外一番景象,政府迟迟未资助科学。一战前后,美国联邦政府对大学科研的资助一直不足,并未设立专门的科研基金或是科研预算(Geiger,1988a),大学科学研究通常处于“无政府”的自筹状态。美国科学家们是在一个贫穷和自由放任的体系中开始运作的,遥望欧洲研究同行获得国家殷实的支持,他们无不钦佩、甚至嫉妒欧洲学者(Kohler,2020,p. 19)。“在美国,缺乏有序的手段来持续支持基础科学,也没有政策或方法来唤起我们社会的科学意识。科学一直是一种顽强的植物,它在大学稀薄的土壤中挣扎着维持生计,偶尔会被来自基金会或私人捐助者的临时生长刺激物所丰富。”(Dunn,1945)由此,科学在美国发展得极为缓慢,新大陆依旧是科学的荒野,尚缺乏研究的气质,被欧洲各国所嗤鼻,“美国长期对欧洲科学与文化有着强烈的自卑感……每当欧洲人(通常是英国人)以美国在艺术、科学或医学中的微弱贡献来嘲讽美国人时,这种文化和科学的落后感就会变成灼热的敌意……”(Wolken,2016),回应“敌意”激发了民间的科学捐赠热情。诸如托马斯·克莱姆森(Thomas Clemson)等实业家,放眼于科学研究先进国家之林,远渡重洋,深受德国之科学研究的刺激,急切期盼在美国养成科学研究之风,高瞻远瞩地意识到国家“只有通过科学文明才会进步”(Clemson University,2015),1889年克莱姆森将其遗产捐给州政府,创办克莱姆森大学(Clemson University),践行其科学实践。

事实上,在19世纪下半叶至二战前这漫长的历史长河中,美国大学所获科研资助依然主要来自民间捐赠,政府基本处于边缘状态。19世纪,正值美国工业革命,工业界疾呼教育应当适应实践所需,视科学为文明进步的动力,强调气象预测、道路建设及土壤改良等社会百业都需要科学支持,营造了对科学知识迫切之势(Nevins,1962,p. 16)。此时,科学捐赠在美国研究型大学的研究兴起、研究人才培养、学科发展等领域起着关键作用,弥补了政府资助长期缺位的不足(Richard,2015)。

人才是大学科研的基础,科学捐赠以捐赠教授讲席(Endowment Chair)等方式,助力美国研究型大学科研。捐赠讲席可追溯至罗马时期,但直到16世纪才引进至现代大学(喻恺,瞿晓蔓,2016)。而在美国,捐赠讲席初设于哈佛大学,随后其他大学纷纷效仿。1721年,由英国伦敦商人托马斯·霍利斯(Thomas Hollis)捐赠设立霍利斯神学讲席(Hollis Professorship of Divinity)开创了美国捐赠讲席的先河,此后,哈佛大学成为美国富人最乐于捐赠讲座席位的高校,后来者如“马尔·卡姆维纳教授”(Malcolm Wiener Professor)教席,“亨利·福特教授”(Henry Ford II Professor)教席等不胜枚举。随后,众多研究型大学也开始涌现捐赠讲席,如1919年,校友约翰·斯特林(John Sterling)在耶鲁大学设立“斯特林教授”(Sterling Professor)教席,不久后,烟草巨头杜克家族在杜克大学设立“詹姆斯·B·杜克教授”(James B Duke Professor)教席。于美国研究型大学而言,捐赠席位以奖金、荣誉等方式,帮助美国吸引到众多卓有成就的教授,提升了国家科研实力。尤其是,在大学发展初期,民众几近对科学持以怀疑的态度,政府难以及时资助大学科研,富裕的捐赠对于奠定美国大学日后斐然的学术成就至关重要。杰出的古生物学家与地质学家路易斯·阿加西(Louis Agassiz)便是如此,受纺织商阿伯·特劳伦斯(Abbott Lawrence)的高薪聘请,1847年,阿加西从欧洲转道美国,为哈佛大学地质学、动物学、自然科学研究的创建与发展作出了开创性贡献。

20世纪初期,大型基金会的出现开启了美国科学捐赠的新纪元。此时,与约翰·霍普金斯大学、哈佛大学、普林斯顿大学一样,一批大学渴望蜕变为研究型大学,但常苦于研究资助缺乏,而基金会带来前所未有的慈善支持,为大学的发展及其科学研究的进展提供了可能(Kohler,2020,p. 248)。20世纪以来,商业大亨罗素·赛奇(Russell Sage)、安德鲁·卡内基(Andrew Carnegie)、约翰·洛克菲勒(John Rockefeller)等冒险家,满怀激情先后建立塞奇基金会(Russell Sage Foundation,1907年创建),卡内基基金会(1911年创建),洛克菲勒基金会(1913年创建),这些标志着现代基金会慈善事业的开始。现代基金会取代以往零散的个人捐赠,聚焦科学,成为20世纪上半叶科学捐赠的中坚力量,直接或间接地改变了美国高等教育的生态和活力(Thelin,Trollinger,2014,p. 30)。基金会抱着“传播知识”“促进文明”“造福人民”的宗旨,肩负着发展美国科学的使命,与大学之求知、探究理念耦合,以创办大学(研究中心)或捐赠前沿科学发展的形式与大学建立永久的联系,极大地促进了美国医学、社会科学、自然科学等科学的快速发展。1928年,实力雄厚的洛克菲勒基金将促进科学作为主要目标,不断加大科研投入,得益于此,约翰·霍普金斯大学医学院(1916年,洛克菲勒基金在该大学建立美国第一所公共卫生学院)、华盛顿大学医学院、康奈尔大学医学院获得大批科研经费,使得这些医学院逐渐成为一流的研究型医学院(谷贤林,2006)。洛克菲勒基金会对哈佛大学生物学教授詹姆斯·沃森(James Watson)的科研资助更为DNA双螺旋研究的突破性发现打下坚实基础,不断塑造美国大学在生物医学领域的学术高地,为20世纪80年代基因时代的到来提供了可能。更为重要的是,基金会适时资助那些政府相对投入不足或没有投入的领域,如地球物理学,地磁学,植物生物学和胚胎学等基础研究。为此,科学捐赠成为了研究的初始资本,使得美国研究型大学整体实力的发展成为可能。至1925年,至少有12个大型基金会开启了大规模的学术资助,如1918—1925年间,洛克菲勒基金会通过普通教育委员会在天文学、物理学、化学和生物学方面投资了2000余万美元(Murray,2013)。

事实上,意识到美国整体科研实力的不足,基金会更是鞭策大学科学发展、创造发展的条件。亚伯拉罕·弗莱克斯纳(Abraham Flexner)便是其中的代表。作为德国科学研究的推崇者,弗莱克斯纳十分钦佩母校约翰·霍普金斯大学首任校长吉尔曼对纯粹研究的重视,反对研究型大学的简单扩张。1913年至1928年,在洛克菲勒基金普通教育委员会任职期间,弗莱克斯纳发觉美国研究型大学偏离了基本使命(先进的教学和研究),不够专注于追求知识,正在变成一个“教师培训学校”等杂乱无章的大杂烩(Cole,2010,p. 67)。事实上,在二战前,美国大学规模仍然很小,注重教学而非研究,美国的高等教育“一直是支离破碎的,知识上偏狭的,文化上狭隘的”(Urquiola,2020,p. 12)。随后,1930年,弗莱克斯纳在《大学:美国、英国、德国》一书中对美国大学科学性不足问题进行了更为有力的批评。美国科学的不济,坚定了各基金会对于美国医学、物理学、数学等学科的科研资助,强调“无用知识的有用性”,资助经济窘困的学者、科学家往返于科学先进之林。其中,古根海姆基金会(Guggenheim Foundations)提供了大量的旅行奖学金,以赞助“巡回研讨会”(Traveling seminar)等方式在欧洲、美国的大学交互举行学术交流与探讨,吸引了大批参与者,迅速扩大了美国与欧洲同行的学术互动,美国研究型大学的研究成果也在此过程中赢得欧洲顶尖科学家和学者的尊重和钦佩。此外,古根海姆基金会在美国航空研究发展中的作用尤其明显,麻省理工学院、加州理工学院、斯坦福大学、哈佛大学、锡拉丘兹大学、佐治亚理工学院、密歇根州立大学等几乎全美大学之航空科学的创建皆得益于该基金会(Zinsmeister,2020)。是时,美国研究型大学刚刚开始向世界展示他们的实力,成为国际研究力量的“新贵”。虽然大批美国年轻科学家仍然远赴德国柏林大学或哥廷根大学求学,但有越来越多的“国产”科学家,如罗伯特·米利肯(Robert Millikan),欧内斯特·劳伦斯(Earnest Lawrence),伊西多尔·拉比(Isidor Rabi),罗伯特·奥本海默(Robert Oppenheimer),莱纳斯·鲍林(Linus C. Pauling)等组建了学术部门,赢得了国际声誉(Cole,2010,p. 71)。

随着对科学价值的认同,美国大学所获科学捐赠递增。从1880年到1930年,科学不断进入原本仅以教学为业的美国大学校园,科学开始获得前所未有的繁荣。社会对科学价值的认可,产生这样一个逻辑:既“在一定条件下,一群思想家、学者和科学家能够产生高度原创的理论和发现。而这些理论和发现最终能够改变世界”(Cole,2010,p. 64)。一战期间,大学科学家积极参与战时研究工作,并取得不俗成绩,巩固了基金会对研究型大学科研重要性的认识。20世纪30年代,洛克菲勒基金会在10年间斥资2500万美元支持美国的分子生物学研究(谷贤林,2008),芝加哥大学、加州理工学院、斯坦福大学、哥伦比亚大学、哈佛大学、威斯康星大学等大学的生物系获得大量资助。更为可贵的是,此时的基金会捐赠成为了不可替代的资源,帮助美国大学延续高水平的科学研究,度过漫长的大萧条时期。

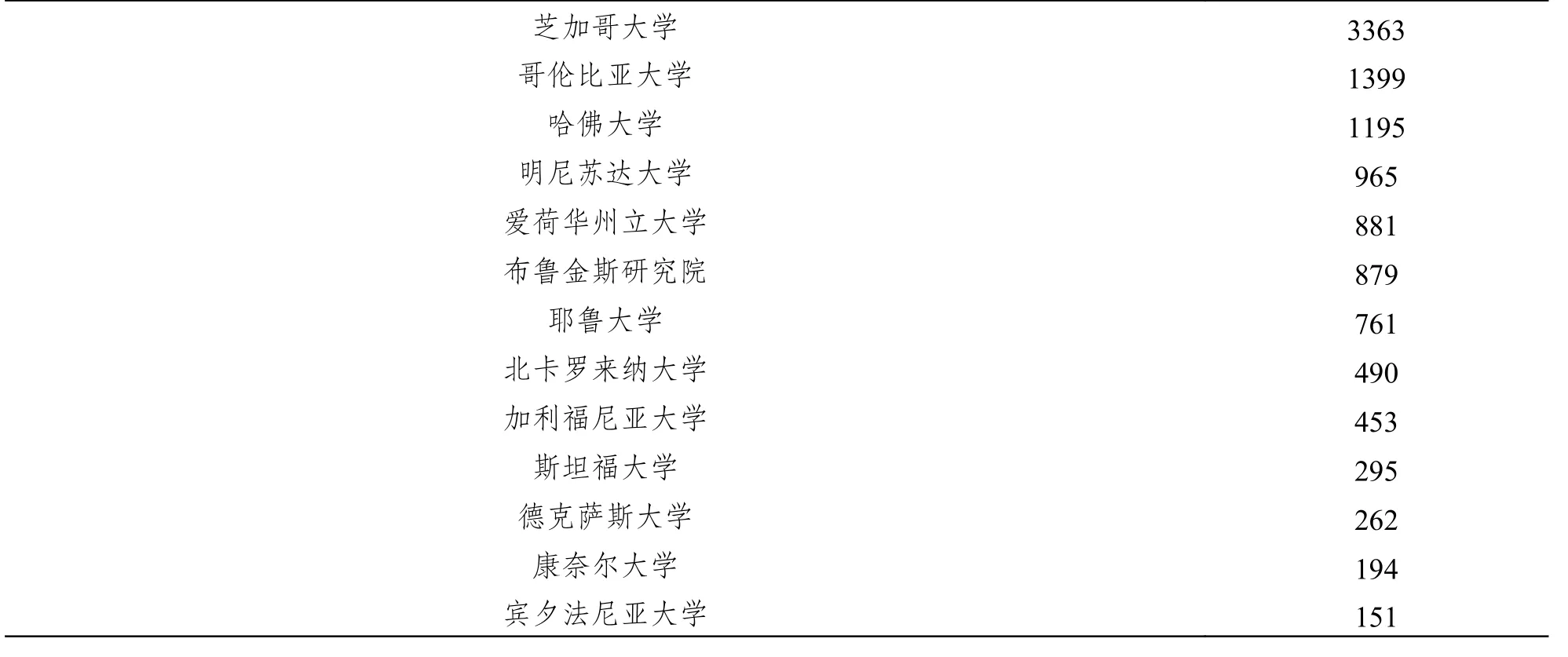

与此同时,20世纪初期美国社会科学的发展亦主要依靠基金会捐赠。长期以来,社会科学被视为“非科学”,处在政府资助的从属位置。1958年美国国家科学基金会(National Science Foundation)建立社会科学办公室后,联邦政府才逐步缓慢地资助人类学、经济学、语言学、哲学、历史学等社会科学。1968年,依据《国家科学基金会法案》修正案,社会科学获得法定资助资格,政府资助才有明显增加(杨九斌,2020,第58页)。因鲜有替代资金,科学捐赠对于美国研究型大学早期社会科学发展的重要性不言而喻(Geiger,1988b)。在美国,最早资助社会科学是拉塞尔·塞奇基金会(Russell Sage Foundation),而20世纪早期及随后几十年,对美国社会科学发展影响最大的当数劳拉·斯贝尔曼·洛克菲勒纪念基金会(Laura Spelman Rockerfeller Memorial)。在1924—1928年间,劳拉·斯贝尔曼·洛克菲勒纪念基金为芝加哥大学、哈佛大学、哥伦比亚大学等研究型大学的经济学、社会科学和行为科学的发展拨款2亿多美元(盖格,2008,第147页),其赠款占整个社会科学所获赠款的绝大部分(见表1,盖格,2008,第147页),幸得由此,这些学校的相关学科都成为各自的学术名片。

表1 获得劳拉·斯贝尔曼·洛克菲勒纪念基金会社会科学资助的部分目录(1924—1928)(单位:1000美元)

20世纪初期,科学家变成慈善家,大学科学家创办的基金会成为了美国科学捐赠的新生力量。“随着科学价值的凸显,成千上万的教授从教师、学者转变成利润丰厚的企业的创始人,它们的枝叶和花朵在美国校园里开得越来越密集。”(Nisbet,1971,p. 81)科学促进研究公司(Research Corporation for Science Advancement,俗称“研究公司”)便是这一“密集”的一员。20世纪初,工业革命给社会带来了重大进步,但进步的邪恶孪生子——污染,很快就成为社会的顽疾。为应对来自工厂,尤其是炼油厂的滚滚浓烟,加州大学伯克利分校教授弗雷德里克·科特雷尔(Frederick Cottrell)发明了静电除尘器,随后建立公司,获益不菲。科特雷尔不垂涎于无限的商业利益,而将所获利润用于资助同行,并于1912年成立了研究公司,作为科学家资助学术研究的先行者。多年来,该基金会支持了1.8万多名科学家的工作,资助遍及美国研究型大学,其中哈佛大学埃德温·科恩(Edwin Cohn)蛋白质研究、肯尼斯·戴维森(Kenneth Davidson)流体动力学研究、克拉克大学罗伯特·戈达德(Robert Goddard)对火箭的探索、哥伦比亚大学拉比磁共振研究、加州大学欧内斯特·劳伦斯回旋加速器的发现、麻省理工学院罗伯特·范德格拉夫(Robert Van de Graaff)“范德格拉夫发电机”的发明、德克萨斯大学罗杰·威廉姆斯(Roger Williams)泛酸的发现无一不得到该基金会的资助,获得资助的科学家有41人获得了诺贝尔奖。这些成就对于缔造美国科研实力意义非凡,打破了20世纪初期诺贝尔奖项几乎由英国、德国及法国等欧洲大陆国家包揽的局面。日益增长的科学捐赠达成了19世纪以来美国对科学荣誉的追逐,逐渐摆脱了欧洲的阴影,不断实现卡内基所期待“改变我们科学在国家间的地位”之宏图(Miller,1970,p. 173),到20世纪30年代初,美国科学已经从一战前的学徒角色,发展到几乎与欧洲完全同等的位置。

二、科学捐赠与研究型大学科研的繁荣

在经历一场热战(二战)和一场冷战(杜鲁门主义后美国与苏联的竞争)后,政府资助大学基础研究的意识形态与政治壁垒才逐渐消失(Kohler,2020,p. 502)。二战谱写了联邦政府与大学合作的新篇章,“如果没有‘二战’和苏联卫星事件,美国学术研究将一事无成。这些事件让我们感到国家安全依赖于对研究的承诺”(Jeffrey,2013)。二战时期,美国研究型大学在“曼哈顿工程”中的卓越表现令世人印象深刻,作为对其贡献的回馈,学术科研被嵌入到国家的“研究生态系统”中(Axtell,2016,p. 317),政府对科学研究的支持达到了前所未有的水平。战后,受罗斯福总统之托,瓦尼尔·布什(Vannevar Bush)制定《科学:无尽的边疆》进一步论及了大学基础研究对国家之经济、科技、国防、卫生的无限重要性,科学升级为“美国梦”的门阀,国民开始畅想科学的无尽可能。捐赠科学就等于实现梦想,对科学的期待造就了战后至20世纪60年代联邦资助研究型大学科研的“黄金时代”。

然而,二战后的岁月里,科学捐赠依然是研究型大学科研资助的重要组成部分,作为研究资金的补充者、创新知识的支持者,与联邦政府一同推动美国研究型大学的发展。二战后,研究型大学的科研价值受到青睐,几十个新成立的基金会在富有的福特基金会牵头下,将支持学术研究项目作为主要业务,将捐赠对准了加州伯克利大学、麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学、芝加哥大学等各个日益磅礴发展的大学(研究中心)(Nisbet,1992,p. 203)。

科学捐赠在战时国防研究中发挥着关键的作用,成为联邦政府资助的重要补充。战争时期,捐赠等同于爱国,资助科学成为民主打败专制的最佳方式。为打败法西斯,物理学爱好者,华尔街商人阿尔弗雷德·卢米斯(Alfred Loomis)对科学的捐赠直接推动了哈佛大学、麻省理工学院雷达技术的发展与进步。以燕尾服公园(Tuxedo Park)为聚集地,卢米斯资助了哥伦比亚大学爱因斯坦、麻省理工学院瓦尼尔·布什、哈佛大学詹姆斯·康南特(James Conant)、麻省理工学院卡尔·康普顿(Karl Compton)等影响美国20世纪学术研究进程的核心人物的多项研究,“他的才智和能量激发了批判性的科学研究,缩短并帮助赢得了二战……。没有一个人能超过阿尔弗雷德·卢米斯的贡献。他把其天赋、精力以及华尔街的财富投入到胜利中”(Conant,2003,p. 116)。此外,在原子能发展的关键技术回旋加速器的研发中,同样闪烁着科学捐赠的巨大贡献。为了筹措回旋加速器的研究资金,劳伦斯不断周旋于曼哈顿街道的研究公司、化学基金会(Chemical Foundation)、小约西亚·梅西基金会(Josiah Macy Jr. Foundation)、洛克菲勒基金等基金会。幸得资助,劳伦斯顺利实现回旋加速器研究,并于1939年获得诺贝尔物理学奖,“我已经有足够的资金来确保我们获得必要的支持,使我们能够全速前进”(Hiltzik,2015,p. 117)。科学捐赠不仅达成了个人研究旨趣,更为重要的是推动了美国大学学术的国际声誉。

二战后,研究型大学研发经费的来源发生了根本性变化,联邦政府角色不断超越民间科学捐赠。冷战时期,苏联卫星危机再次引发美国政治精英与学术精英的焦虑,认为政府在基础研究方面投入的不足导致了美国全球争霸的失利。为此,冷战给予美国资助研究型大学一个难以否决的理由—国家安全(Charles,1994,p. 32)。1958年,共和党、民主党无争议地通过应急立法《国防教育法》,首次把教育比肩国家安全,激增大学基础研究的投入。二战与冷战引发美国联邦科学政策的革命。随后,联邦政府逐渐取代了私人慈善,成为资助研究型大学科研的主导,先后成立国家卫生研究院(National Institutes of Health)、国家科学基金会和国家人文基金会(National Endowment for the Humanities)等机构,大面积资助美国大学科学研究。面对源源涌入的联邦学术资助,科学捐赠显得相形见绌。

然而,政府资助的波动,科学捐赠之于大学发展的重要性又不断凸显。战争如幽灵一般吞食着一切,影响了联邦政府对大学科研的资助,使得学术“黄金期”难以维持。早在20世纪60年代初期,约翰逊政府持续陷入越南战争、柬埔寨战争等战争泥潭,引发大规模的学生反战运动。学生捣毁涉及军事研究的实验室,抗议大学参与任何形式的军事研究,在短短的几年中,学生运动便波及全美各境,如哥伦比亚大学、芝加哥大学、麻省理工学院、加州大学等所获大量政府科研资助的精英大学都先后爆发了不同程度的反战浪潮(杨九斌,2020,第72页)。战争的失利侵蚀了政府与大学合作的基石,围绕战争,政客、知识界产生分歧,不和的气氛导致联邦政府拨付大学基础研究的经费不断缩减(杨九斌,2020,第74页)。20世纪70年代以来,全美各州经济的持续疲软,更加剧了这种资助的困境,大学所获科研经费长期呈负增长。1972年,联邦政府与州政府一同占科研资金的78.2%,而到20世纪末,这一数额下降至68%左右,而科学捐赠的比重却一直在上升,占比从10%左右到20%以上;2005年至2010年,联邦政府对大学研究的资助增长了不到1%,与此形成鲜明对比的是,科学慈善事业几乎占到大学研究经费的30%,并且以每年近5%的速度增长(Murray,2013)。

二战后,在原子弹及雷达研究的带动下,耗资巨大的“大科学”(Big Science)研究成为美国大学科学探索的典范,这意味着科研难以由一方力量单独完成,急需民间力量、大学、工业界及政府之间的紧密合作,缺一不可。为维持或追逐精英地位,筹集研究经费成为摆在美国研究型大学的首要困境,各研究型大学对科学捐赠的依赖不断增强。以斯坦福大学为例,虽然作为美国西海岸国防资助的重要机构,至20世纪60年代,仍然是一所“在伟大边缘颤抖的大学”(Cole,2010,p. 118)。为此,1961年,该校便宣布一项筹集1亿美元的科学募捐计划,弥补戛然而止的政府资金,并成功获得福特基金会2,500万美元的捐赠(Cole,2010,p. 118)。恰如硅谷之父,弗莱德·特曼(Fred Terman)所言,科学捐赠对斯坦福大学超越地区性,走向国际学术重镇必不可少:有利于帮助斯坦福大学有效地竞争到最优秀的学生;迅速扩大研究基地;建立必要的基础设施(Cole,2010,p. 101)。在20世纪70年代,美国研究型大学纷纷建立专门的捐赠管理机构,以充分利用科学捐赠及其投资收益。如,1974年,哈佛大学建立哈佛管理公司(Harvard Management Company),管理日益庞大的捐赠——大约占大学运营预算的35%,正如哈佛大学校长德鲁·福斯特(Drew Faust)所言:“慈善事业对我们来说非常重要,尤其是科学捐赠”(Jeffrey,2013)。约翰·霍普金斯大学则不断将其医学研究优势转化为筹资优势,以持续获取生物医学、医药工程学等研究所需经费。因而,在国家经济复苏乏力之际,愈来愈多研究型大学感知到科学捐赠的重要性,不断向社会发出筹款的呼声。

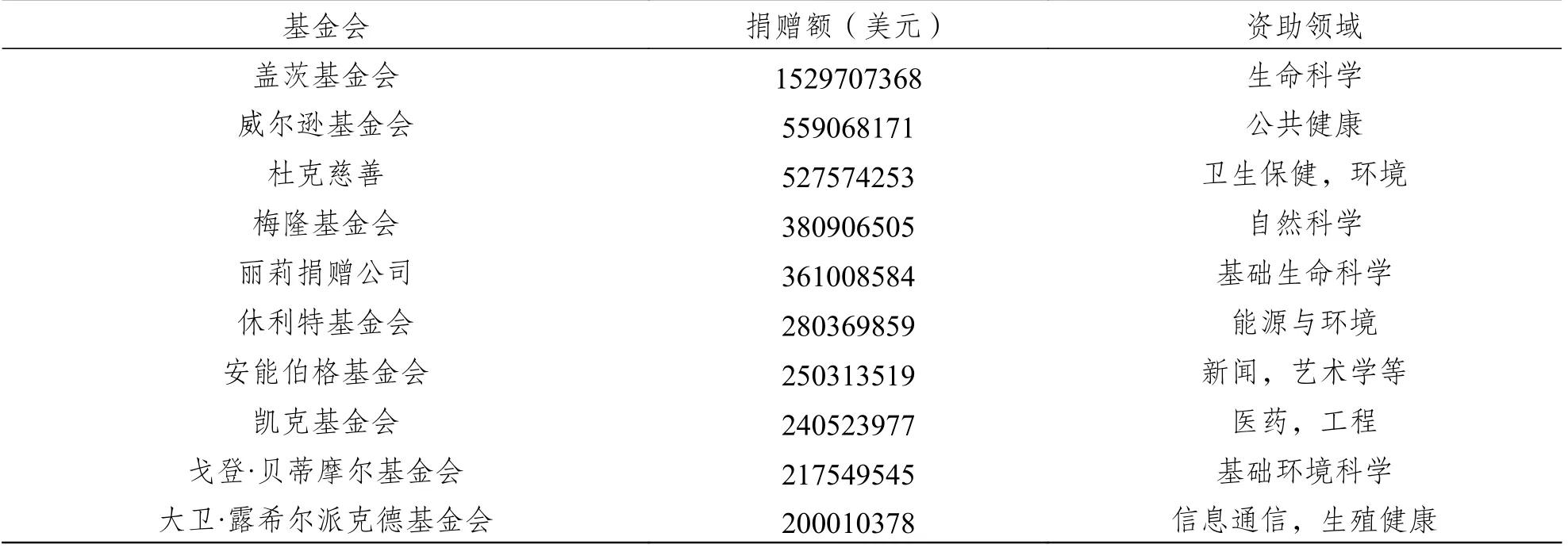

与此同时,对于后工业化的追求,进一步密切了科学捐赠与大学的关系。美国生于乡村,搬入城市(Hofstadter,1955,p. 17),在漫长的工业化发展中,原本田园诗般的城市被工业、喧嚣包围。海洋生物学家蕾切尔·卡逊(Rachel Carson)1962年出版骇世之作《寂静的春天》(Silent Spring)透过大范围地使用合成杀虫剂(DDT)对环境污染的致命性研究,批评了现代工业带来的危害,称DDT“不应该叫做‘杀虫剂’,而应称为‘杀生剂’”(卡逊,1997,第136页)。如此种种批评,传递出美国民众对科学跳出政治的束缚,致力于诸如治疗疾病、保护环境等社会民生的疾呼。二战见证了美国研究型大学无与伦比的科研实力,大学压倒其他机构,成为发现和传播知识的学术中心,独立实验室、博物馆、大型图书馆,乃至一些政府设立的专门研究机构都被大学击败,要么退居次要地位,要么沦为大学的附庸(李猛,2017)。市政当局向大学伸出橄榄枝,翘首以盼大学科研能够像贡献国家“大社会”那般对城市“小社区”做出无限贡献,以解决新的敌人——城市的混乱、枯萎及动荡(Jennifer,2003)。相应地,研究型大学获得了生物医药、新能源等相关方面的大量捐赠(见表2,Murray,2013),其中作为21世纪科学捐赠的新兴代表,盖茨基金会(Gates Foundation)投入15亿美元之多来推动生命科学的发展,旨在将生命科学基础创新转化为人类福利。

表2 2003—2011年十大基金会对美国前50名研究型大学资助领域统计表

20世纪80年代以来,慷慨的联邦资助不再,科学捐赠的必要性进一步显现。到1980年,无论是大众报刊还是专业学术期刊都传播了一条坏消息——“高等教育的新萧条”(Thelin,Trollinger,2014,p.30),面对持续的经济萎靡,联邦政府一改20世纪50、60年代慷慨的学术资助,规避资助创新性强的高风险研究。毫无疑问,美国学术的繁荣离不开政府对科学的无限资助。然而,1981年,里根执政推行“小成本大回报”的国家科研政策,提倡实现大学科研“私有化”,将大学科研推向私有化、市场化,导致联邦政府拨付给大学的研究经费捉襟见肘。“如果没有完成研究的三分之二,研究者难以申请到美国国家卫生研究院等联邦研究经费,因为一切都是如此激烈和谨慎(保守)。”(Zinsmeister,2016)且就申请联邦科研资金的程序而言又过于繁杂,即便是“杰出的科学家,现在也必须耗时申请资助”(Zinsmeister,2016)。一大批“拥有最具创新性的博士生、博士后,因为无法获得资助而无奈离开研究事业……慈善捐款比以往任何时候都更重要,它们使我们能够克服其中的一些挑战”(Zinsmeister,2016)。愈来愈多科学家意识到科学捐赠的不可或缺,以帮助美国科学事业度过动荡的年代。

20世纪80年代以来,面对日本、德国等后起之秀在传统产业带来的经济挑战,美国几乎无招架之力,书店的书架上堆满了描述“日本如何事事做得更好”(how Japan was doing everything better)的书籍(O’Mara,2019,p. 133)。朝野将美国溃败归咎于未充分激发大学的创新力,日益寄希望于研究型大学在信息科技、生物医学领域的领先水平,帮助美国发展新经济,以赢得与他国之间的竞争,即视大学科研成为国家创新的源泉,经济复苏的底气。20世纪70年代末80年代初,世人就看见了学术资本的曙光,随着背靠研究型大学区域之圣何塞-旧金山地区(硅谷)、马萨诸塞州128号公路科技带、北卡罗莱纳州三角研究园以及奥斯汀-圣安东尼奥走廊的经济繁荣,让世人见证了大学科研在经济发展中无与伦比的潜力,学术科研转化为经济引擎,成为了拯救美国经济的圣杯。在此逻辑下,科学的价值不断获得肯定,为了巩固美国的竞争优势,民间捐赠加大了资助学术研究的步伐,密切关注那些因结果的不确定性而缺乏联邦政府资助的项目。

当前,科学捐赠日益成为了资助创新研究的关键贡献者,为科学突破奠定基础。相较于政府资助,基金会等科学捐赠更具创新特性:适应性强,能承受风险性、有耐心、愿意为科学发现提供经费,并向未经证实的创新者敞开大门(Zinsmeister,2016)。为实现大学的卓越与创新,美国研究型大学不断增加对慈善捐赠的依赖,大学与基金会的关系越发密切。90年代,迎来“慈善事业的黄金时代”(Thelin,Trollinger,2014,p. 31),1990年,1000多个较大的基金会向高等教育提供总额约达5亿美元的捐赠资金(Vest,2007,p. 56)。千禧之年,计算机行业巨头戈登·摩尔(Gordon Moore)成立戈登·贝蒂摩尔基金会(Gordon and Betty Moore Foundation,简称摩尔基金会),该基金会的宗旨传神地表达了美国捐赠组织的创新文化,“我们希望基金会能够对解决重大问题产生重大影响…….我们寻求持久变革,而不仅仅着眼于短期成效。基础科学的发现与探索为社会带来利益,所以我们冒着风险,培养开创性的科学”(Moore Foundation,2015)。为达成宗旨,该基金会将环境保护、科学研究、高等教育以及旧金山湾区发展作为主要资助领域。该理念与基金会的创始人摩尔(费尔柴尔德半导体、因特尔公司的联合创始人,以‘摩尔定律’闻名学界)密切相关,摩尔相当热衷于那些难以觅得美国国家科学基金会或国家卫生研究院等联邦机构资助的高风险研究项目(Malakoff,2000)。2002年,摩尔基金会向加州理工学院做出3亿美元的捐赠承诺,以资助该机构推进在包括宇宙学、物理科学、化学、地球与行星科学、生物学与神经科学等前沿科学的突破性研究,并一并资助加州理工学院建立量子信息与物质研究所、大脑功能高级分析中心、太阳能燃料研究中心、超快科技中心等前沿研究中心(Moore Foundation,2016)。此外,自2016年起,该基金会为庆祝摩尔定律50周年,设置“摩尔发明家奖学金”,加速未来50年的美国科学探索的脚步,基金会计划至2026年拨款3400余万美元,以支持50名美国中青年科学家的高水平科研,其中加州伯克利大学、普渡大学、芝加哥大学、宾夕法尼亚大学、石溪大学等多所研究型大学都已获得相应资助(Moore Foundation,2017)。

三、科学捐赠萎缩与研究型大学科研的困境

21世纪以来,美国经济复苏乏力导致科学捐赠萎缩,大学科研事业受到艰难考验。自20世纪下半叶以来,科学捐赠在美国研究型大学发展中愈发扮演重要角色,与政府、大学及产业界一同构成大学科学研究的四大经费渠道。大学科研事业的老友新朋不断,卡内基基金会、洛克菲勒基金会、福特基金会都在不同程度上影响了战后美国研究型大学的科学发展,乃至学术格局。斯隆基金会(Alfred p.Sloan Foundation)、霍华德·休斯医学院(Howard Hughes Medical Institute)、摩尔基金会、卡弗里基金会(Kavli Foundation)、科学研究公司、西蒙斯基金会(Simons Foundation)、盖茨基金会、卢米娜基金会(Lumina Foundation)、威廉与弗洛拉·休利特基金会(William and Flora Hewlett Foundation)等不胜枚举的慈善组织也成为了科研资助的后继者。伴随着基金会的日益发展,捐赠收入占据研究型大学运营预算的比例也越来越大,各大学在年度捐赠报告中无不流露出对于科研捐赠的重视与渴望。

经济盛世造就了美国难以匹敌的科研捐赠,而经济危机又在很大程度上导致了美国研究型大学捐赠收入的“寒冬”。2007年底以来,美国股票市场、慈善事业和筹款活动遭遇了灾难性的打击,经济危机下基金会基金的萎缩重创了美国大学科研事业。作为美国最大的慈善基金会之一,福特基金会的资产在2007年达到135亿美元,而至2008年9月缩水为110亿美元(Cole,2010,p. 440)。资产的萎缩导致诸如福特基金会等美国科学捐赠力量不断锐减对美国研究型大学通信技术、生物医药等前沿科学的资助,其中大学人文社会科学的资助则面临更为尴尬的境地,原有资助不断被迫搁浅或终止。

诚然,经济困境导致美国研究型大学科研捐赠收益呈现整体下滑,迟迟难以复苏。虽然2009年,全美经济研究局发布消息称,始于2007年底的经济危机在持续18个月后已经接近复苏,但美国经济仍然难言乐观,国民经济陷入了长期衰退(Thelin,Trollinger,2014,p. 98)。2008年以来,捐赠收入排名前10的美国研究型大学都面临收益缩水的危机,其中哈佛大学的捐赠受到的冲击最大,2008至2009年间,哈佛大学捐赠市值缩水了30%,其他研究型大学也难逃厄运,麻省理工学院缩水了21%(Humphreys,2010)。与此同时,大学捐赠基金同样在金融危机中遭受了严重打击,至2009年第一季度,普林斯顿大学损失达11%,耶鲁大学、哈佛大学这一数据分别为13.4%、22%,私立大学捐赠基金平均损失了22.5%,总投资至少损失了945亿美元(Wolinsky,2009)。捐赠收益的受限,研究型大学入不敷出,大学科研受到巨大的影响。经济危机引发蝴蝶效应,正在不断侵蚀美国学术自由要义,为了平衡开支,研究型大学纷纷采取各种节流措施,减少科学支出成为众多高校无奈之选。经济困境下,“金钱不再是万恶之源,缺钱则为万恶之首”(Thelin,Trollinger,2014,p. 171),于是乎筹款成了大学校长的首要任务,似乎“钱”正在左右着大学的发展。圣母大学(University of Notre Dame)前校长西奥多·赫斯伯格(Theodore Hesburgh)无奈说道,“你可以拥有伟大的憧憬,但如果没有钱,你就只能够仅存对一条小溪的想象了”(Savag,1999,p. 7)。

为了保持领先地位,捐赠成为不可或缺,各大学尽可能获取捐赠资源。“没有什么比慈善事业或慈善组织更美国化的了。没有它们,我们就不会有世界上最伟大的国家以及最伟大的大学。”(Thomas,2015)近年来,哈佛大学、普林斯顿大学等捐赠收益相对富足的院校暂且能够利用其雄厚的财力,延续其精英大学的声誉,继续维持高水平研究的巨大开销。然而,幸运儿总是少数,富裕的捐赠并未照耀至绝大多数美国大学,以致囿于收入拮据,一批批院校的学术能力不断被削弱。以罗彻斯特大学为例便可管窥,20世纪70年代初,罗彻斯特大学仅次于哈佛大学和德克萨斯大学,拥有全美第三大的捐赠收益,而到20世纪90年代末,其基金收入降到了全美第25位,不佳的捐赠致使罗彻斯特大学在20世纪90年代便不得不裁减研究者,减少研究项目,其学术声誉遭受的打击不言自明(Lerner,2008)。

联邦政府资助下降,强化了大学对科学捐赠的依赖。联邦政府资助与捐赠收益构成了大学科研收入的两大部分,二战后的近60年来,美国科学事业总体获得了可靠的资金,然而,尽管联邦政府是大学科学研究的主要支持者,但它越发强调实际应用,为发展性研究所提供的资金远远超过基础研究的数额(Kennedy,2012)。为此,科学捐赠的价值明显,2012年,斯坦福大学宣布进行10亿美元的私人捐款计划,“正如大白鲨必须不断在水中移动,以提取足够的氧气以避免溺水一样,一流的研究型大学必须摄入越来越多的钱来支付楼宇建设,更新科研设备与设施,吸收优秀的学生和世界一流的研究人员”(Jeffrey,2013)。事实上,二战后,科学研究已经成了美国研究型大学热衷之事,是研究型大学取得国际声誉最为重要的砝码。为此,虽然收益停滞不前,斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工学院、密歇根大学等研究型大学依然竭力翻番科研预算,以致科研收入与开销之间的鸿沟越发成为美国研究型大学难以逾越的障碍。鉴于此,近50所美国大学正在效仿斯坦福大学的募捐实践,进行旨在筹集至少10亿美元捐款的筹款活动(Almanac of American Philanthropy,2016),2013年,哈佛大学更是宣布美国高等教育领域有史以来规模最大的筹款活动,旨在筹集65亿美元,以支持多学科研究(The Harvard Gazette,2015)。当然,其中不乏“幸运儿”,偶有研究型大学在这种经济阴霾中见到一丝曙光,令人望其项背。2013年,金融大亨、纽约市前市长迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)已承诺向母校约翰·霍普金斯大学提供3.5亿美元,支持该校水资源可持续性、医疗保健提供、全球卫生、学习科学等领域的科学研究(HUB,2013)。但,这种幸运屈指可数,缺少联邦政府科研资助,又偏逢此时新冠疫情肆虐,美国研究型大学能够维持多久领先地位?又是一个黯然神伤的故事。

四、结论

科学捐赠作为美国高等教育的一部分,已经成为了美国研究型大学研究经费的重要来源,更是大学学术声誉的体现。尽管存在挑战,科学捐赠对于保持和加强美国高等教育体系的卓越至关重要(Vest,2007,p. 69)。科学捐赠与美国研究型大学发展密切相关,二战前,在联邦政府极少关注大学科学研究时,科学捐赠已与研究型大学联系紧密,助力美国研究型大学之科研兴起。二战后,虽被联邦政府的资助遮住了光芒,科学捐赠仍是研究型大学科研资金的重要来源之一,与联邦政府一同促进了研究型大学之繁荣。当前,在经济疲软时期,政府资助放缓的情况下,科学捐赠对青年学者、前沿研究的资助,弥补了研究资金的不足,之于美国科研事业的重要性有增无减。

然而,也应当意识到捐赠作为民间慈善行为,无法替代政府的资助。譬如,科学捐赠往往过于集中,主要流向哈佛大学、耶鲁大学、麻省理工学院、斯坦福大学等少数顶尖研究型大学,绝大多数的院校所获经费不容乐观。为了寻求急需的科研经费,面对捐赠的过度聚集难免引发不良的学术游说。为此,从长远来看,过度依赖捐赠,不利于大学的有序发展。如为迎合捐赠者,美国多数大学整齐划一地扎堆于生物技术、新兴能源及信息科技等领域,从而有碍于美国引以为傲的高等教育多元性及独特性。当前,我国大学日益朝着克拉克·克尔(Clark Kerr)所称的“多元大学”发展,即大学超越象牙塔,从事着各种各样的活动,涉及各种各样的利益,以此,涉及大学科研资助问题,亦无法脱离“多元”主体。拨云见日,于我国“双一流”大学建设而言,批判性地学习美国之经验十分必要:一者,应当肯定民间科学捐赠的价值,意识到其在突破性研究中的贡献,而不断挖掘社会资本,建立良好的合作生态;二者,应避免过度依靠民间资本发展大学科研事业,政府资金的缺位无疑将导致大学发展的滞后,政府在大学科研发展中起着民间捐赠不可替代的作用。概之,建立民间与政府联动机制,以政府、民间等多方力量共同助力大学科研事业,在政府、大学和慈善事业之间建立桥梁,对于确保实现国家在科学与创新的领袖地位至关重要(Michelson,2020,p. 35)。

- 华东师范大学学报(教育科学版)的其它文章

- 保守“国学”:光华大学国文系的教学与研究*

- 教育法是独立的部门法