政策性负担、管理者过度自信与企业风险承担

李香花 高博 李世辉

【摘要】依托资源依赖理论、社会责任理论和前景理论, 以2008 ~ 2019年沪深A股上市公司为研究样本, 实证检验政策性负担与企业风险承担之间的关系。 结果表明: 政策性负担能够发挥资源支持作用, 提高企业风险承担水平, 并且管理者过度自信可以增强政策性负担对企业风险承担的正向影响。 进一步研究发现, 非国有企业承担政策性负担能够更加显著地提高企业风险承担水平, 在市场化进程快的地区政策性负担能够更加显著地提高企业风险承担水平。

【关键词】政策性负担;企业风险承担;管理者过度自信;产权性质;市场化进程

【中图分类号】F276 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2021)19-0048-10

一、引言

改革开放以来, 中国经济大步向前迈进, 在与世界各国经济增速与增量的比赛中, 我国取得了让人引以为傲的成绩。 投资作为推动中国GDP增长的三个加速器之一, 已成为最强劲的动力引擎。 在企业投资决策过程中, 至关重要的一步是对投资项目风险进行选择[1] 。 企业对投资项目的风险选择倾向主要是由企业风险承担水平这一指标来衡量的[2,3] , 该指标越大, 表明企业越愿意将资金投向那些风险高、收益高的项目。 2008年金融危机爆发以后, 企业将之前聚焦于提高企业绩效方面的注意力慢慢转移到提升企业自身风险承担能力上[4] , 并深刻思索在严峻的竞争形势中该怎样抵抗风险、获得生存机会和实现自身可持续发展[5] 。 然而, 过度的风险承担亦会导致企业业绩出现较大幅度的波动, 严重时可能让企业深陷财务困境, 甚至濒临破产。 所以, 如何合理评价企业风险承担这一举动的利与弊, 让企业从风险承担中获得最大收益并实现最高价值, 成为学者们在后经济危机时代研究和探索的重点[6] 。

在我国经济慢慢转型的大环境下, 政府的行为是企业进行项目投资时需要重点考虑的因素之一[7] 。 政策性负担是指企业承担的政府职责[8] , 林毅夫等[8] 对企业在国家经济转型过程中所承担的政策性负担进行了深入和系统的分析, 并进一步将这种负担划分为两种类型: 一种是战略性的, 一种是社会性的。 企业承担政策性负担的结果喜忧参半[9] : 一方面, 会让企业获得政府补助和补贴, 在贷款、交税时得到一些优惠; 但另一方面, 也会让企业经营活动受到干扰, 使得企业的利润率不能真实地反映其经营绩效[10] , 严重时还会导致企业面临政策性亏损[11,12] 。 因而, 企业如何把握和处理与政府的关系, 既是企业进行战略投资决策时需要审慎思考的问题, 也是目前全面深化改革大背景下不可避免的重要议题。

鉴于此, 本文基于沪深A股上市公司2008 ~ 2019年的数据, 实证检验政策性负担与企业风险承担的关系。 本文的主要贡献如下: 第一, 深化和拓展了企业风险承担的相关研究, 使其更加系统化和全面化。 目前, 学者们大多是从公司治理机制、管理者特征以及资本结构等视角研究企业风险承担问题, 本文则基于每个企业在不同程度上背负着政策性负担这一事实, 研究政策性负担与企业风险承担之间的因果关系, 从而将政府行为融入企业投资决策框架。 第二, 为理解政策性负担提供了新的思路。 以往研究多是从政府干预的角度理解政策性负担, 容易忽视政策性负担带来的资源支持作用。 特别是在目前全面深化改革走深走实的背景下, 应对政策性负担的研究更加深入, 本文对政策性负担的经济后果研究形成了有益的补充。 第三, 我国目前正处于经济转型过程之中, 本文以此为切入点, 从微观视角衡量政府行为, 研究政府行为对资本投资风险偏好的影响, 有助于厘清宏观公共治理和微观公司治理二者间的关系。

二、理论分析与研究假设

(一)政策性负担与企业风险承担的关系

我国经济体制改革过程中的主要关注点之一是政府和企业之间的关系, 越来越多的企业被赋予了政策性负担[13] 。 已有研究大多是从政治观和掠夺效应视角看待政策性负担对企业活动造成的影响, 认为政策性负担是政府干预企业的一种直接手段[14] 。 虽然随着我国全面深化改革的走深走实以及法律制度的逐渐完善, 政府对企业的干预越来越困難, 但企业依然承担着某种程度的政策性负担, 因而从其他角度理解政策性负担对企业活动造成的影响是必要的。

1. 基于资源依赖理论的分析。 资源依赖理论认为, 企业要想实现长远且持续的发展, 除了满足自身条件, 还需要寻找有力的政治资源, 以及时了解各种动态, 调整发展战略。 政策性负担为企业向政府寻求资源搭建了一座桥梁。

在实物资源方面, 企业承担政策性负担有助于其从政府那里获得各种政策优惠, 如政府追加投资、提供政府补助或补贴、给予信贷资源、减税等[15] ; 政府会根据企业承担政策性负担的程度来决定向企业提供多少资源。 喻贞等[16] 通过实证研究发现, 无论是国有企业还是民营企业, 都会因为承担大量的政策性负担而获得政府补贴。 陈德球等[13] 也发现, 社会性负担越高的企业获得的政府补助越多。 不仅如此, 企业获取的信贷资源与自身承担的政策性负担也是正相关的[17] 。 无论是政府补助和补贴还是信贷资源及税收优惠, 本质上都会改善企业财务状况、增加企业现金持有量, 而良好的财务状况和充足的资金支持正是影响企业进行风险项目投资决策的重要因素, 这不仅可以为企业选择的风险项目提供前期资金支持, 还能够让企业有充足的资金以应对不利投资情况的发生, 因而企业此时的风险承担水平较高, 会将更多的资金投入风险与收益双高的项目中。

在无形资源方面, 企业承担政策性负担有利于其获得政府隐性担保, 这种担保既可以帮助企业从银行那里获得融资贷款[18] , 也可以为企业在风险投资项目中的得失提供保障。 张龑等[19] 用实证的方式检验了担保网络和企业风险承担之间的关系, 发现担保可以显著提升企业风险承担水平, 并且在经济处于增长期时这种提升效应更加明显。 另外, 政策性负担也可以帮助企业与政府建立“关系”这种无形资源。 已有研究发现, 除了国有企业, 民营企业也会积极主动地承担政策性负担以期建立政企关联[14] 。 部分企业高管期望通过承担政策性负担获得职位上的晋升或者与政府官员建立友好的人脉关系[20] 。 担保和关系两种无形资源对企业形成了一种无形的保护, 这种保护可以让管理者在进行投资决策时有更多的安全感, 从而提高企业风险承担水平。

2. 基于社会责任理论的分析。 企业积极履行社会责任对其未来长远战略发展具有积极作用, 企業维持一定的政策性负担是必要的, 因为政策性负担在一定程度上与企业社会责任存在重叠, 两者属于表象与本质的关系。 企业承担政策性负担是积极履行社会责任的体现, 这并非对企业稀缺资源的浪费, 而是价值创造的一个重要方面[21] 。 此外, 企业承担政策性负担有助于其在其他利益相关者面前树立负责任、有担当的形象, 提高大众以及供应链上下游合作者的信任程度, 从而获得更多的投资机会, 提高自身对外投资效率[22] 。 刘传俊和杨希[23] 通过梳理企业与客户等外部利益相关者的关系发现, 有较好社会责任表现的企业风险承担能力更强。 因此, 政策性负担能发挥社会责任带来的积极效应, 进而提升企业风险承担水平。

3. 基于心理学的分析。 从前景理论的角度来看, 压力会对决策产生影响。 在面临巨大压力的情况下, 人们更偏好风险[24] 。 政策性负担是一把“双刃剑”, 其在为企业带来各种优惠的同时, 也会耗费企业许多资源, 削弱企业自身竞争力, 降低财务绩效[25] 。 如雇佣过多的职工会提高企业的人力成本, 降低企业运行效率, 导致企业业绩下滑甚至产生政策性亏损。已有研究发现, 企业承担政策性负担会提高其发生政策性亏损的可能[12,14,26] 。 政策性亏损不仅会对管理者自身声誉和未来职业生涯产生不利影响, 还会破坏此前企业与政府建立的良好关系。 在这种不利情况下, 政策性亏损对企业决策者会形成一种巨大的压力,在高压力情形下决策者会将企业风险承担维持在一个较高水平。 基于以上分析, 本文提出以下假设:

H1: 限定其他条件不变, 政策性负担对企业风险承担具有正向促进作用。

(二)政策性负担、管理者过度自信与企业风险承担的关系

管理者是企业进行投资决策的主体, 管理者过度自信不仅会影响其对项目投资的判断, 还会影响其处理政企关系的态度和方式, 因而, 本文认为管理者过度自信会影响政策性负担与企业风险承担的关系。 一方面, 管理者过度自信会影响其对自身能力的评价[27] 。 面对政策性负担, 过度自信的管理者相信以自己的能力可以处理好政策性负担带给企业的影响, 并更容易将政策性负担看作与政府建立关联的机会, 牢牢把握机会帮助企业拓宽获取资源和利益的途径[28] 。 无论是有形资源还是无形利益, 都能帮助企业获取更多的投机机会以及增强资本实力, 从而提高企业风险承担水平。 而对于缺乏自信的管理者来说, 其更多地将政策性负担看作政府对于企业的一种干预和掠夺, 并容易对自身的工作能力产生怀疑, 因而会做出保守的投资决策。 另一方面, 管理者过度自信会让管理者更加乐观地看待投资环境。 企业承担政策性负担会增加经营活动的不确定性, 而过度自信的管理者往往认为这些不确定性所带来的负面影响是有限且可控的。 即使面临政策性亏损的巨大压力, 过度自信的管理者也会放手一搏, 将企业风险承担维持在一个较高水平。 基于此, 本文提出以下假设:

H2: 管理者过度自信强化了政策性负担对企业风险承担的正向影响。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取我国资本市场2008~2019年A股上市公司为初始研究样本, 由于实证分析过程中解释变量政策性负担取值需要滞后一期, 被解释变量企业风险承担需要企业当年及未来两年的盈余回报率数据, 因而实际研究区间为2009~2017年。 结合相关文献与实际研究情况, 本文剔除了以下样本数据: ①金融类企业; ②ST、?ST类公司; ③资产负债率大于1的样本; ④净资产收益率为负的企业。 经过上述处理, 共得到12642个初始样本。 另外, 为了削弱极端值对结果产生的不利影响, 对所有连续变量在1%的水平上进行了缩尾处理。

(二)变量选取与模型设计

1. 主要变量的衡量。

(1)企业风险承担。 由于无法直接观测到企业在对每个投资项目进行决策时的风险偏好选择, 目前多数学者对于企业风险承担的测量指标为企业盈余的波动率[1,29-31] 、股票收益的波动性[32,33] 、企业生存概率[34] 等。 考虑到我国股票价格和股票市场存在较大的波动性, 本文通过计算企业盈余的波动率实现对企业风险承担的量化。 具体计算过程如下: 首先, 计算出用行业均值调整以后的盈余回报率AdjROAijq; 然后, 选取第q~q+2年三年观测期, 滚动计算AdjROAijq的标准差, 得到CRT1; 最后, 滚动计算AdjROAijq在第q~q+2年三年观测期的极大值和极小值并相减, 将得到的极差记为CRT2。

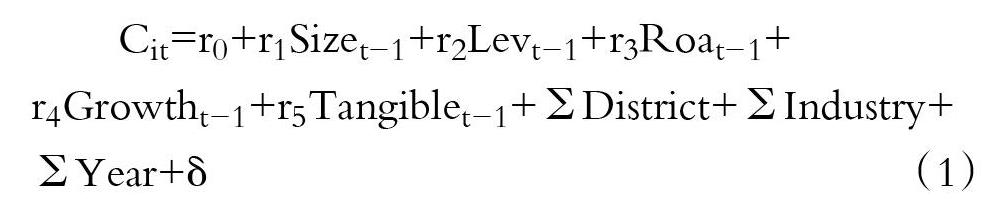

(2)政策性负担。 政策性负担是指企业承担的政府职责[8] , 它是国家实施比较优势发展战略的过程中所孕育出的产物, 其在满足政府财政收入和公共治理目标中扮演着重要角色。 政策性负担又可细分为战略性负担和社会性负担两种类型: 前者是指企业为执行国家发展战略而投资于无相对优势的资本密集型产业所形成的负担, 这会使企业实际资本密集度超过各要素禀赋决定的最优资本密集度; 后者是指因承担过多的冗员和福利费用等社会性职能所形成的负担, 这会造成实际资本密集度低于最优资本密集度。 借鉴已有文献的衡量方法[18,35] , 当模型(1)中的残差δ为正时表示战略性负担, 残差δ为负时表示社会性负担, 取残差δ的绝对值衡量政策性负担:

其中: Cit表示资本密集度, 由固定资产净值(百万元)除以员工数量计算得出的; 模型右侧的变量依次为企业t-1年的规模、资产负债率、资产盈利能力、成长性、资产结构, 并对地区、行业和年度进行控制, 以此计算企业最佳资本密集度。

(3)管理者过度自信。 对于管理者过度自信的衡量, 国内外的研究集中在管理者股票期权到期是否行权[36] 、大众媒体对企业管理者的相关评价[37,38] 、企业的发展前景指数[39] 和企业盈利预测判断[40] 等方面。 但是, 这些指标都不可避免地存在一些缺陷, 如: 我国上市公司中用股票期权方式进行激励的企业数量和占比很小, 无法准确度量管理者过度自信; 大众媒体对企业管理者的评价客观性不强; 企业发展前景指数与管理者过度自信之间的关联性不高等。 因而, 本文更多地从管理者个人特质方面进行衡量, 参考魏哲海[41] 等人的研究, 对管理者个人的性别、年龄、受教育水平和职位状况四个方面进行打分来构建管理者过度自信指标。

具体打分原则为: ①性别。 已有研究发现, 男性比女性更为激进, 男性过度自信的程度也远远超过女性, 因而当管理者为男性时打1分, 管理者为女性时打0分。 ②年龄。 通常年龄大的管理者比年龄小的管理者有更多的阅历和经验, 而且在考虑事情时会做出更加准确的判断, 对自身能力水平也有更为全面的认识, 所以其过度自信程度较低。 年龄分数用以下公式计算: S_Age=[max(Age)-Age]/[max(Age)-min(Age)] 。 其中max(Age)表示所选样本中管理者的最大年龄, min(Age)则为样本中的最小年龄。 ③受教育水平。 心理学研究表明, 受教育水平较高的人会对自己的能力与判断更加自信, 其过度自信的倾向更加明显, 因而本文将拥有本科及以上学历的管理者赋值为1, 本科以下的管理者赋值为0。 ④职位状况。 若一个高管在企业中既担任总经理又担任董事长, 则他在决策过程中往往更容易表现出盲目自信。 本文对那些兼任董事长和总经理职位的管理者打1分, 对只担任其中一个职位的管理者打0分。 最后, 对以上四项得分求和然后取平均值作为管理者过度自信的替代变量。

2. 模型设计与变量定义。 为了检验上述假设是否成立, 本文构建了模型(2)和模型(3)。

在模型(2)和模型(3)中, 左侧的CRT是因变量企业风险承担, 右侧的OVCI为解释变量政策性负担。 在已有参考文献的基础上, 本文选取企业规模、企业成长性、自由现金流占比、高管薪酬水平、独董比例、经营年限、两职合一、董事会规模、大股东持股比例和地区经济发展状况作为控制变量。 此外, 采用虚拟变量的方式对行业以及年度两个固定效应进行了控制。 各个变量的具体描述及计算方法如表1所示。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

表2列示了本文主要研究变量的描述性统计结果。 由表2可知, 政策性负担(OVCI)的均值为0.43, 标准差为0.602, 标准差大于均值, 并且其最大值和最小值分别为4.402和0.00509, 两者差距较大。 这说明样本企业普遍承担了政策性负担且各公司间政策性负担是有差异的, 其中个别企业承担了比较沉重的政策性负担。 CRT1的均值和标准差分别为0.0443和0.0504, CRT2的均值和标准差分别为0.084和0.0943, 标准差均大于均值, 说明样本企业之间的风险承擔水平存在较大差异。

(二)回归结果分析

本文对模型(2)进行了全样本回归以检验H1是否成立, 得到的结果如表3第(1)列和第(2)列所示。 其中, 第(1)列以CRT1衡量企业风险承担, 第(2)列以CRT2衡量企业风险承担。 表3第(1)列显示, OVCI的回归系数为0.0029, 且在1%的水平上显著; 表3第(2)列显示, OVCI的回归系数为0.0054, 且在1%的水平上显著。 这说明承担较多的政策性负担会提高企业风险承担水平, H1得到验证。 此外, 对加入交互项的模型(3)进行回归, 得到如表3第(3)列和第(4)列所示的结果。 可以看出, 在不同的企业风险承担衡量方式下, OVCI的系数依然显著为正, 与主效应结果是一致的, 进一步验证了H1; OVCI×OC的系数分别为0.0233和0.0437, 均在1%的水平上显著, 表明管理者过度自信在政策性负担对企业风险承担的促进作用中起到了正向的调节作用, 与H2相一致。

五、内生性控制与稳健性检验

(一)内生性控制

1. 工具变量法。 考虑到内生解释变量可能会对本文的研究结论产生干扰, 选用滞后一期政策性负担(LOVCI)作为OVCI的工具变量重新进行检验, 表4为采用工具变量法进行回归得到的结果。 从第一阶段的估计结果可以看到, 工具变量LOVCI的系数为0.8389, 在1%的水平上显著, 说明滞后一期的政策性负担会对本期的政策性负担产生影响。 此外, 通过检验发现, 工具变量不存在识别不足、弱工具变量和过度识别问题, 表明本文选取的工具变量是合理的。 第二阶段主效应的回归结果显示, OVCI的估计系数分别为0.0042和0.0079, 并且都在1%的水平上显著, 说明在控制内生性问题后政策性负担对企业风险承担的促进作用依然显著。

2. 倾向得分匹配。 为了缓和可能存在的样本自选择问题, 本文采用倾向得分匹配(PSM)的方法进行估计。 在估计之前对所有协变量进行平衡性检验, 进行半径匹配后发现每个协变量的标准偏差都不到10%, 表明匹配符合平衡性的假设, 即选择的匹配方法是有效的。 在半径匹配后, 对模型(2)进行估计, 得到的结果如表5所示。 表5显示, OVCI的系数均为正并且在1%的水平上显著, 说明无论是处理组样本还是对照组样本, 政策性负担对企业风险承担的促进作用都是显著的。 匹配后估计的结果和前文得到的结果十分接近, 进一步验证了本文假设。

(二)稳健性检验

1. 替换政策性负担的衡量指标。 政策性负担包含战略性负担和社会性负担两种类型[8] 。 战略性负担更多的是由于企业将资金投向自身不具备相对优势的产业区段所导致的, 这一负担在一定程度上是企业投资倾向的体现。 而社会性负担往往能更纯粹地体现政府对企业干预的程度和造成的经济后果[42] 。 百姓充分就业是社会稳定之基, 也是各级政府工作的重点和难点, 各级政府为了解决所管辖区内的就业问题, 会倡导企业尽可能多地提供就业岗位, 多雇佣一些员工, 并限制企业不得随意裁员, 从而造成了冗余雇员问题, 这是企业社会性负担的主要来源。 因而, 参考廖冠民和沈红波[10] 、赵纯祥等[43] 的做法, 选用冗员雇佣率作为政策性负担的替代变量。 冗员雇佣率通过以下公式计算得到:

ExEmp=(Emp_firm-Sales_firm×[Emp_indSales_ind])÷Emp_firm

其中, ExEmp表示冗员雇佣率, Emp_firm表示企业的员工人数, Sales_firm表示企业的营业收入, Emp_ind表示企业所属行业的员工人数均值, Sales_ind表示企业所属行业的营业收入均值。

用冗员雇佣率作为替代变量进行回归得到的结果如表6所示。

表6第(1)列和第(2)列的结果显示, ExEmp的回归系数分别为0.0002和0.0004, 并且在10%的水平上显著; 在第(3)列和第(4)列中, 交互项ExEmp×OC的系数均显著为正。 以上结果依然符合前文假设的预期, 说明本文的结论是稳健可信的。

2. 改变企业风险承担的观测期。 将计算企业风险承担过程中所选取的三年观测时段调整为五年, 在此基础上计算企业盈余的波动性。 为保持样本量和前面一致, 2016年和2017年的计算结果通过第q-2~q+2年五年的数据得到。 将调整观测期后得到的企业风险承担变量分别代入模型(2)和模型(3), 得到的结果如表7所示。

表7第(1)列和第(2)列显示, OVCI的系数均大于0, 并且在5%的水平上显著; 第(3)列和第(4)列显示, 交互项OVCI×OC的系数也均大于0, 并且在5%的水平上显著。 以上结果说明改变企业风险承担的观测期后本文结论依然是成立的, 与前文保持一致。

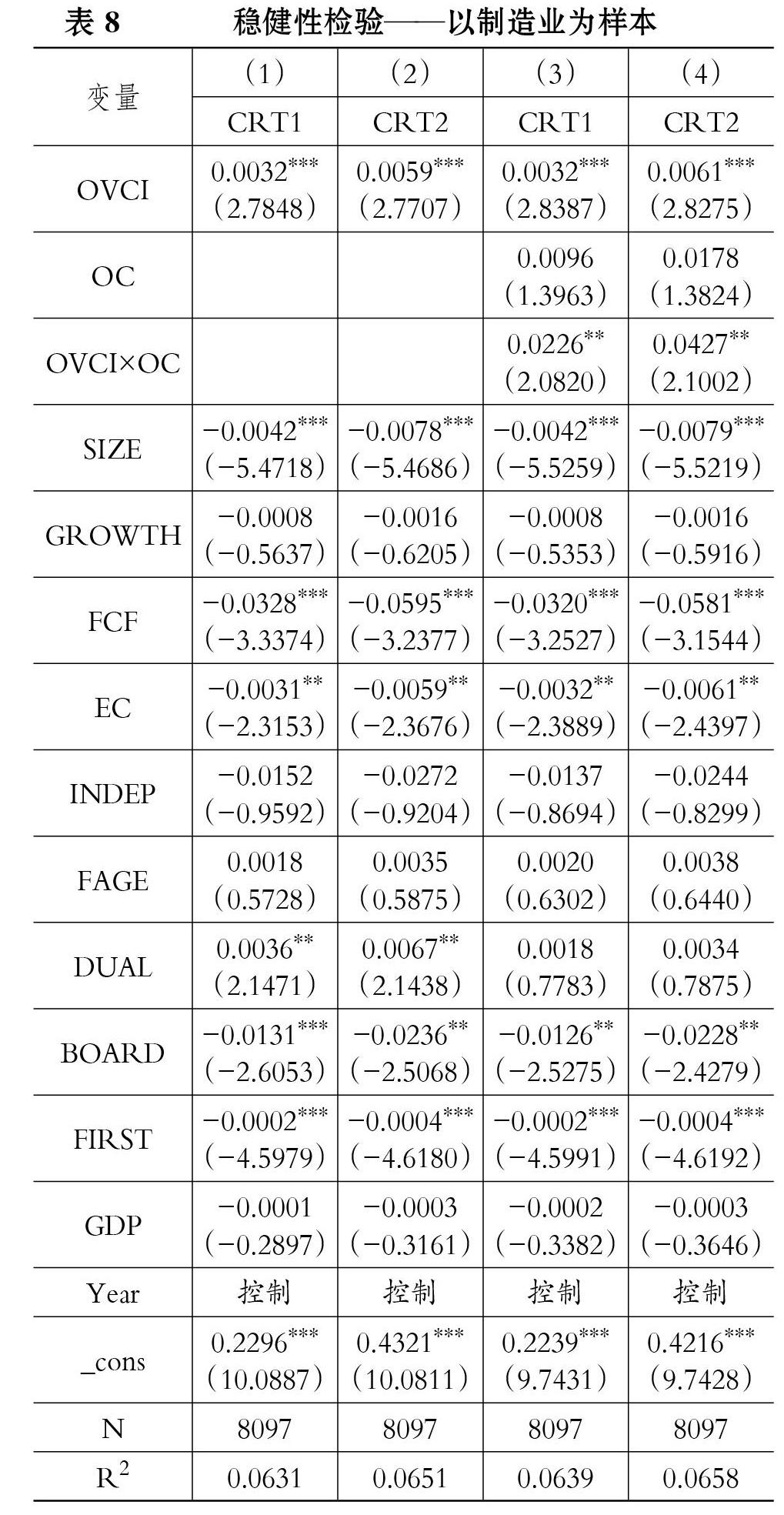

3. 缩小样本量。 制造业在一个国家当中拥有重要的战略地位, 是国家先进生产力的体现。 制造业不仅可以吸收大量劳动力就业, 而且是推动我国经济发展的主要动力。 因此, 本文基于制造业样本进一步检验政策性负担对企业风险承担的影响, 得到的结果如表8所示。

表8显示: OVCI的系数均为正, 且在1%的水平上显著; 交互项OVCI×OC的系数也均为正, 且在5%的水平上显著。 以上结果都与前文结论保持一致。

六、进一步分析

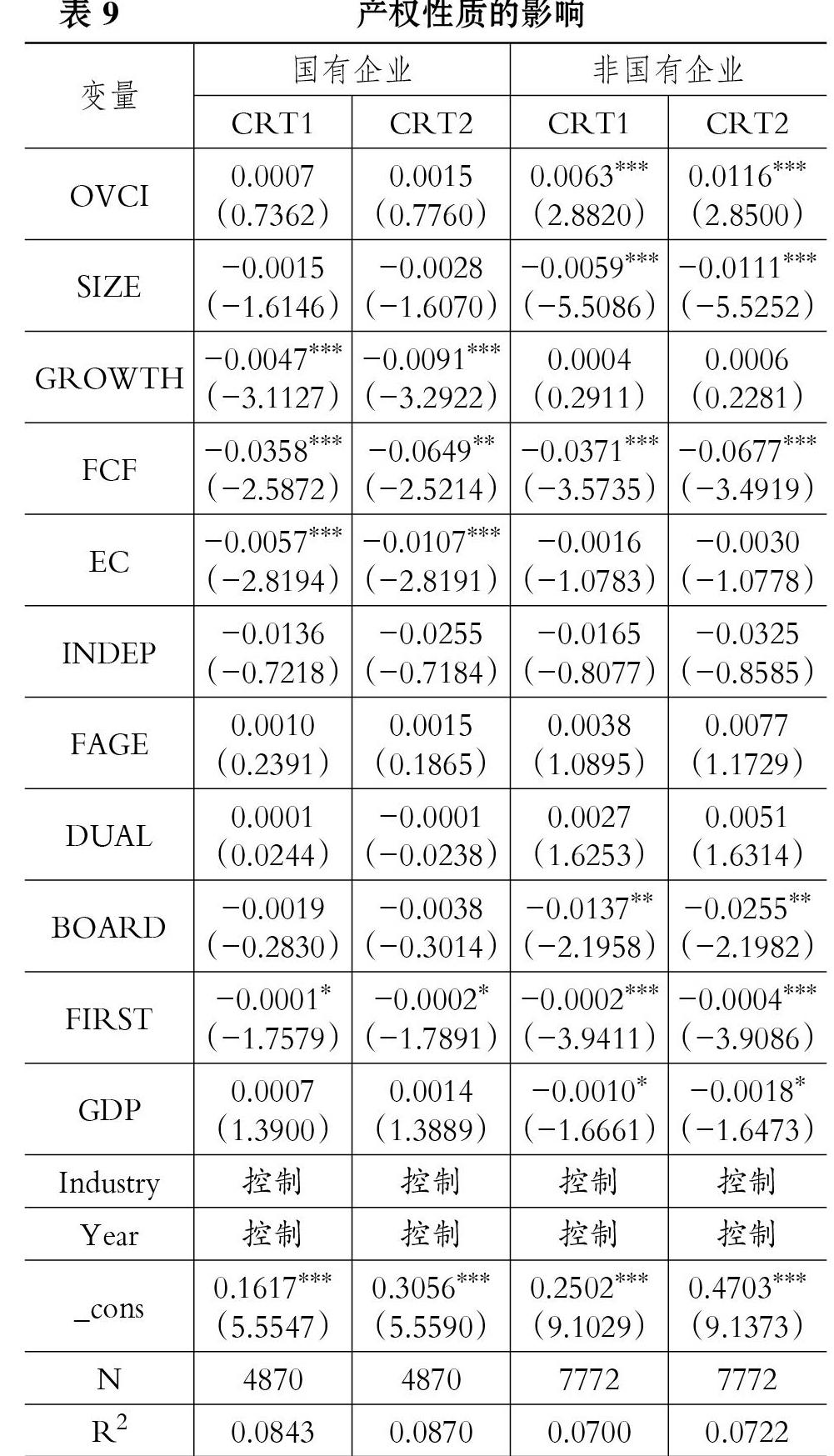

(一)产权性质的影响

在我国相对独特的情景下, 产权性质对政策性负担可能会产生异质性的影响, 因而本文进一步按照产权性质划分样本, 检验政策性负担与企业风险承担的关系是否依然成立, 得到的回归结果如表9所示。

表9第(1)列和第(2)列显示, 在国有企业样本组中, OVCI的系数均为正但不显著; 表9第(3)列和第(4)列显示, 在非国有企业样本组中, OVCI的系数分别为0.0063和0.0116, 均在1%的水平上显著。 不同产权性质下之所以会产生这种差异, 可能有以下两方面原因: 一方面, 非国有企业可通过承担政策性负担显著减弱其遭受的所有制歧视, 拓宽其资源获取途径, 保护企业产权, 从而提高其投资高风险项目的动机和能力[44] ; 另一方面, 相比于国有企业, 非国有企业对于政策性负担的反应更加强烈和主动[14] , 非国有企业会依据政府相关政策的变动及时调整企业经营战略, 必要时进行产业转型, 这可以明显提高非国有企业的风险承担水平[45] 。

(二)市场化进程的影响

考虑到地区间市场化程度的差异, 本文依据王小鲁等[46] 编制的市场化指数报告, 选取2009~2017年市场化指数均值最高的五个省份(上海、浙江、江苏、广州、天津)的企业和市场化指数均值最低的五个省份(西藏、青海、新疆、甘肃、贵州)的企业作为两组研究样本, 以检验市场化程度不同地区间政策性负担对企业风险承担的影响, 得到的结果如表10所示。

表10显示: 在市场化进程快的地区, OVCI的系数分别为0.0037和0.0070, 均在5%的水平上显著; 在市场化进程慢的地区, OVCI的系数均为正但不显著。 产生这种差异的原因可能是: 一方面, 市场化进程的提高可以改善政府与企业之间的关系, 使得政策性负担的干预约束减弱[47] , 发挥的资源支持作用更加明显, 从而提高了企业风险承担水平; 另一方面, 在市场化进程快的地区, 各方利益相关者对企业的社会责任预期都比较高[48] , 企业承担政策性负担既能满足各方的预期, 又能发挥社会责任的积极作用, 有利于提高风险承担水平。

七、研究结论与建议

政府与企业之间的关系历来都是学者们研究的热点, 政策性负担作为连接政府与企业的桥梁, 对企业各项活动的影响颇有争议。 本文基于资源依赖理论、社会责任理论和前景理论, 选择我国沪深A股上市公司2008~2019年数据为研究样本, 研究了政策性负担和企业风险承担的关系。 结果表明, 政策性負担能够为企业带来资源支持, 帮助企业树立负责任、有担当的良好形象, 从而提高企业风险承担水平, 并且管理者过度自信可以增强政策性负担对企业风险承担的正向影响。 进一步研究发现, 非国有企业对政策性负担的反应更加积极主动, 从而能更显著地提高企业风险承担水平; 在市场化进程快的地区, 政策性负担对企业风险承担的影响更加显著。

针对以上研究结论, 本文提出如下建议: 对于政府而言, 要将对企业的干预限制在法律规定范围内, 在全面深化改革走深走实的大背景下, 适度运用政策性负担这一工具, 充分发挥政策性负担的资源支持作用, 为企业营造良好的营商环境; 对于企业而言, 应该合理、合法、合规运用政府资源, 与政府建立长效沟通机制, 理性选择投资项目, 将风险承担水平控制在合理范围内。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] 余明桂,李文贵,潘红波.管理者过度自信与企业风险承担[ J].金融研究,2013(1):149 ~ 163.

[2] Habib A., Hasan M. M.. Firm Life Cycle, Corporate Risk-taking and Investor Sentiment[ J].Accounting and Finance,2015(2):465 ~ 497.

[3] Lumpkin G. T., Dess G. G.. Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance[ J].Academy of Management Review,1996(1):135 ~ 172.

[4] 王菁华,茅宁.企业风险承担研究述评及展望[ J].外国经济与管理,2015(12):44 ~ 58.

[5] 赵丽娟,张敦力.CEO社会资本与企业风险承担——基于委托代理和资源获取的理论视角[ J].山西财经大学学报,2019(2):80 ~ 92.

[6] 宋建波,文雯,王德宏.海归高管能促进企业风险承担吗——来自中国A股上市公司的经验证据[ J].财贸经济,2017(12):111 ~ 126.

[7] 白俊,连立帅.国企过度投资溯因:政府干预抑或管理层自利?[ J].会计研究,2014(2):41 ~ 48+95.

[8] 林毅夫,李志赟.政策性负担、道德风险与预算软约束[ J]. 经济研究,2004(2):17 ~ 27.

[9] Liao G., Chen X., Jing X., Sun J.. Policy Burdens, Firm Performance, and Management Turnover[ J].China Economic Review,2009(1):15 ~ 28.

[10] 廖冠民,沈红波.国有企业的政策性负担:动因、后果及治理[ J].中国工业经济,2014(6):96 ~ 108.

[11] 曾庆生,陈信元.国家控股、超额雇员与劳动力成本[ J].经济研究,2006(5):74 ~ 86.

[12] 袁淳,荆新,廖冠民.国有公司的信贷优惠:信贷干预还是隐性担保?——基于信用贷款的实证检验[ J].会计研究,2010(8):49 ~ 54+96.

[13] 陈德球,董志勇.社会性负担、融资约束与公司现金持有——基于民营上市公司的经验证据[ J].经济科学,2014(2):68 ~ 78.

[14] 步丹璐,刘静.政策性负担与民营企业行为——基于三一重工变更注册地的案例研究[ J].财经研究,2017(5):65 ~ 75+144.

[15] 林毅夫,谭国富.自生能力、政策性负担、责任归属和预算软约束[ J].经济社会体制比较,2000(4):54 ~ 58.

[16] 喻贞,胡婷,沈红波.地方政府的财政补贴:激励创新抑或政策性负担[ J].复旦学报(社会科学版),2020(6):145 ~ 153.

[17] 叶松勤,黄瑾.国有企业政策性负担对信贷资源配置效率的影响[ J].江西社会科学,2020(9):72 ~ 82.

[18] 余明桂,潘红波.政府干预、法治、金融发展与国有企业银行贷款[ J].金融研究,2008(9):1 ~ 22.

[19] 张龑,程六兵,王竹泉.担保网络、经济周期与企业风险承担——基于我国上市公司的经验证据[ J].山西财经大学学报,2019(12):62 ~ 79.

[20] 李维安,孙林.同乡关系会影响企业政策性负担吗?——来自中国地方国有企业的经验证据[ J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2017(2):15 ~ 25.

[21] 陸静,徐传.企业社会责任对风险承担和价值的影响[ J].重庆大学学报(社会科学版),2019(1):75 ~ 95.

[22] 颜剩勇,王典.“一带一路”企业社会责任、融资约束与投资效率[ J].财经科学,2021(2):45 ~ 55.

[23] 刘传俊,杨希.企业社会责任对风险承担能力影响的研究——基于利益相关者理论[ J].当代经济,2016(22):126 ~ 128.

[24] Starcke K., Polzer C., Wolf O. T., Brand M.. Does Stress Alter Everyday Moral Decision-making?[ J].Psychoneuroendocrino-

logy,2011(2):210 ~ 219.

[25] 赵雅娜,敖小波.国有企业政策性负担对企业财务行为的影响研究[ J].经济问题,2016(11):105 ~ 111.

[26] Lin Justin Yifu, Tan Guofu. Policy Burdens, Accountability, and the Soft Budget Constraint[ J].American Economic Review, 1999(2):426 ~ 431.

[27] Laurie Larwood, William Whittaker. Managerial Myopia:Self-serving Biases in Organizational Planning[ J].Journal of Applied Psychology,1977(2):194 ~ 198.

[28] 胡国柳,周遂.政治关联、过度自信与非效率投资[ J].财经理论与实践,2012(6):37 ~ 42.

[29] Nakano M., Nguyen P.. Board Size and Corporate Risk Taking: Further Evidence from Japan[ J].Corporate Governance:An International Review,2012(4):369 ~ 387.

[30] Boubakri N. J., Cosset W. Saffar. The Role of State and Foreign Owners in Corporate Risk-taking: Evidence from Privatization[ J].Journal of Financial Economics,2013(3):641 ~ 658.

[31] John K.,Litov L.,Yeung B.. Corporate Governance and Risk-taking[ J].Journal of Finance,2008(4):1679 ~ 1728.

[32] 张敏,童丽静,许浩然.社会网络与企业风险承担——基于我国上市公司的经验证据[ J].管理世界,2015(11):161 ~ 175.

[33] Boubaker S., Nguyen P., Rouatbi W.. Multiple Large Shareholders and Corporate Risk-taking: Evidence from French Family Firms[ J].European Financial Management,2016(4):697 ~ 745.

[34] Faccio M., Marchica M., Mura R.. Large Shareholder Diversification and Corporate Risk-taking[ J].Social Science Electronic Publishing,2011(11):3601 ~ 3641.

[35] 张霖琳,刘峰,蔡贵龙.监管独立性、市场化进程与国企高管晋升机制的执行效果——基于2003 ~ 2012年国企高管职位变更的数据[ J].管理世界,2015(10):117 ~ 131+187 ~ 188.

[36] Joon Mahn Lee, Byoung-Hyoun Hwang, Hailiang Chen. Are Founder CEOs more Overconfident than Professional CEOs? Evidence from S&P 1500 Companies[ J].Strategic Management Journal,2017(3):751 ~ 769.

[37] Hayward M. L. A., Hambrick D. C.. Explaining the Pre-

miums Paid for Large Acquisitions: Evidence of CEO Hubris[ J].Administrative Science Quarterly,1997(1):103 ~ 127.

[38] Brown R., Sarma N.. CEO Overconfidence, CEO Dominance and Corporate Acquisitions[ J].Journal of Economics & Business,2007(5):358 ~ 379.

[39] 余明桂,夏新平,鄒振松.管理者过度自信与企业激进负债行为[ J].管理世界,2006(8):104 ~ 112+125+172.

[40] Hribar P., Yang H.. CEO Overconfidence and Management Forecasting[ J].Contemporary Accounting Research,2016(1):204 ~ 227.

[41] 魏哲海.管理者过度自信、资本结构与公司绩效[ J].工业技术经济,2018(6):3 ~ 12.

[42] 于昆.国有企业社会性负担分析[ J].现代国企研究,2016(12):7.

[43] 赵纯祥,杨怏,何威风.政策性负担、八项规定与国企高管隐性腐败治理[ J].中南财经政法大学学报,2019(1):75 ~ 85.

[44] 刘志远,王存峰,彭涛,郭瑾.政策不确定性与企业风险承担:机遇预期效应还是损失规避效应[ J]. 南开管理评论,2017(6):15 ~ 27.

[45] 钱先航,徐业坤.官员更替、政治身份与民营上市公司的风险承担[ J].经济学(季刊),2014(4):1437 ~ 1460.

[46] 王小鲁,樊纲,胡李鹏.中国分省份市场化指数报告[M].北京:社会科学文献出版社,2019:1 ~ 223.

[47] 许志勇,胡伟,邓青,邓超.企业金融化、市场化进程与风险承担[ J].中国软科学,2020(10):165 ~ 174.

[48] 王波,吴倩,叶勇.媒体关注、市场化进程与企业社会责任履行——基于中国A股上市公司经验证据[ J].现代经济探讨,2017(7):30 ~ 36.