《虚构》之结构主义分析

【摘要】《虚构》是当代先锋小说作家马原的代表作,运用托多罗夫式的表层结构分析和列维-斯特劳斯的深层结构分析理论,对这一文本的情节单元进行排列和聚合,揭示文本表层的“二元对立”关系背后所隐藏的深层结构,可以发现,马原在小说创作中融入了对个人自我的迷失与觉醒的思考,以及在万物平等思想下对二元对立世界的挑战和对弱势他者的人文关怀。

【关键词】《虚构》;“二元对立”;表层结构;深层结构

【中图分类号】I107 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2021)36-0006-02

马原是我国当代创作先锋小说的代表作家,其1986年发表在《收获》上的中篇小说《虚构》,鲜明地反映出其小说的特点,即形式革新上的开创性。马原在小说创作形式上的新潮和先锋,也在一定程度上造成了对其文本解读的难度。目前学界对《虚构》这一文本的形式和思想内涵的研究虽然呈现出多元化、多观点的态势,但主要聚焦在叙事学的角度,对文本的深层内涵也挖掘得不够深入。本文将运用结构主义“二元对立”的方法来对这篇小说作一简要的分析,探究其文本表层背后的深层。

结构主义是出现在20世纪60年代的一种哲学思潮,其核心——结构主义方法,被广泛地运用在语言学、人类学、社会学、文艺批评等诸多学科中。受“现代语言学之父”“结构主义鼻祖”索绪尔的语言结构理论的影响,托多罗夫式和列维-斯特劳斯分别提出了表层结构分析和深層结构分析的理论,前者是运用历时性向度,即根据叙述的字面排序研究作品中各个单元之间在作品文本中的关系,后者则是共时性向度,研究的是叙事内容中各个要素在叙述顺序背后的内在的关系。

首先,本文运用托多罗夫式的将叙述内容简化为叙述句的表层结构分析方法,分析文本水平的、历时性的结构,该小说共22章,这22个部分的情节单元如下:

一:透露虚构、创造的自信。叙述者提示如何创作、杜撰这部“关于麻风病人的故事”的小说。(元小说)作者介绍自己怎样“杜撰”本篇小说《虚构》的理论问题。闪烁其词地说自己是精神病人。

二:老人为叙述视角向“我”讲述自己隐退的生活,也可称为是他的内心独白。

三:老人假装变成强盗恐吓“我”。

四:“我”进入玛曲村见到三个敞着怀、下身没穿衣服的女人,和会说汉话的女人相识。

五:“我”和女人进一步沟通了解,女人不愿照相。

六:“我”和女人去看打球,女人自豪地说孩子是篮球打得最好的小个子男人的。

七:女人告知“我”老人的一些情况(每天早上一个人往北面山上爬)。“我”不信女人说的要下雨的话结果淋了雨。

八:“我”成了女人的病人,并认为用麻风病人的杯子喝茶十分可怕。

九:“我”无聊的两天里观察孩子和高个矮个儿女人,发现了下面住着六个互不往来的女人。

十:老人不爬山了,在村里转来转去。老人不回应“我”的话。在女人家里女人和小个子男人彼此冷淡。

十一:“我”和女人发生关系。

十二:模糊时间;一条残废的老狗;在有枪又装哑巴又说汉话的老人家里发现了嵌着一枚青天白日大徽章的旧军队大檐帽。国民党军官帽。淫狗。痴呆相。

十三:“我”猜测老人的身份(国民党要人);发现老人和淫狗之间不寻常的畸形的变态的性关系。

十四:女人们绕着神树转经;他在两树夹缝中用锤子敲一块石头(造佛的匠人 凿雕浮雕人头);“我”为他照相并送他和女人一样的猪肉罐头。

十五:“我”和女人探讨男人女人之间那档子事。小个子男人喜欢“我”;女人的反驳让“我”无比欢喜。

十六:与老人在山上的对话,与第二部分重复。

十七:“我”发现小个子男人有自己的家庭。他的妻子和六个孩子。

十八:小个子男人送“我”石刻像。

十九:妻子是一名记者,她在一次采访中遇到了一名在麻风病医院工作的女医生,回家以后讲给他听;他碰巧了又读了一本法国人写的和另一本英国人写的关于麻风村和麻风病人的书;抑或是听一名出租车司机讲述的故事。

二十:女人告诉“我”老人爬山跟平时不同,走得慢、下午晚上爬山;女人强调两遍“我”早上走,她睡觉。

二十一:老人用枪打死淫狗后自杀。

二十二:离开玛曲村。得知玛曲村在昨夜的一场泥石流中被夷为平地了。收音机时间五月四日,再次进行时间混乱的描述。

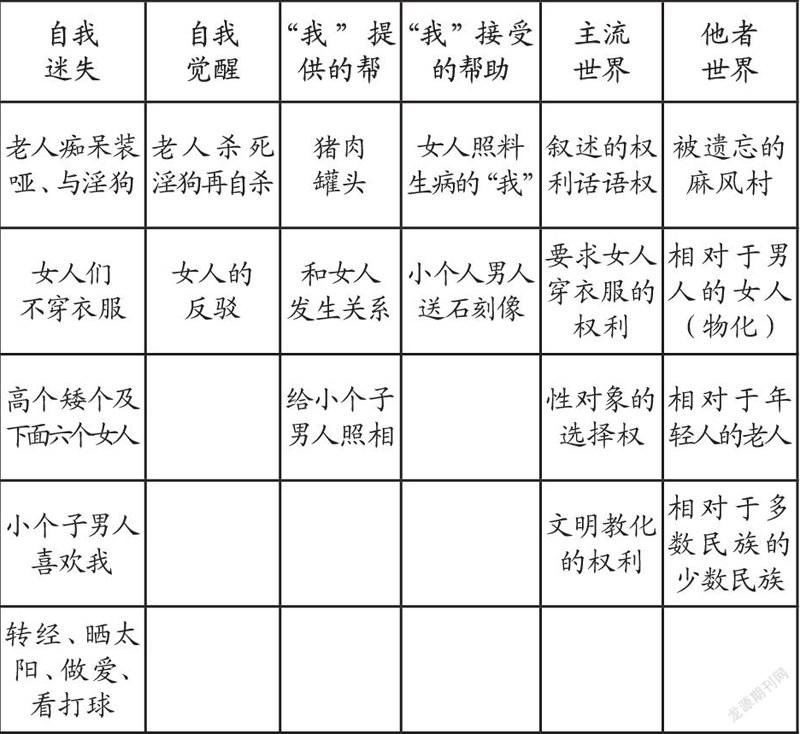

上面这些情节单元,可以形成下面纵栏共六个关系束,每一栏都把属于同“束”的几项关系归并到一起:

从左到右阅读这个表格,把每个纵栏看成一个具有共同特点的整体,而每两个纵栏又形成了一组“二元对立”结构。例如,第一栏是体现出玛曲村的人们丧失了自我,他们生在世上,丧失了“人”的独特性,给人一种无意义、麻木不仁、与“寻常人”大不相同的感觉;第二栏中,老人和女人的此种行为则体现着作为“人”的自我的一种唤醒,他们内心的独特的意识凸显了;第三栏是“我”来到这个村子给他们提供的帮助,集中体现在这篇小说的主要人物上;第四栏是“我”在这个村子接受到的帮助或赠予;第五栏是体现在小说开头到结尾的以“我”为代表的主流世界的存在;第六栏是和“我”为对立面的麻风村以及麻风村中的一系列“二元对立”关系,可统称为“他者世界”。

由上述六个纵栏,可以梳理出每两个纵栏之间的“二元对立”的结构关系:第一栏和第二栏是自我的迷失与觉醒的对立。阅读文本可知,迷失的原因必然有麻风病这种疾病,它使得玛曲村成为一个被遗忘的孤独的角落,里面的人与外界是消极的隔绝的关系,身处其中又身患此种严重传染病的人们只能沉浸在自己的世界中,形成了不穿衣服、成天晒太阳、做爱、看打球、转经又互不来往的这种让外界的“我”无法理解的生活状态。小个子男人并不因为“我”与为他生了孩子的女人发生性关系而讨厌“我”,反而喜欢“我”,这也是让“我”迷惑的,因为不符合常理。老人隐藏在村中,并假装是哑巴三十多年,则可能是因为政治方面的原因,这也是他的秘密,使他不得不装聋作哑、假装痴呆,不与人往来。而他们自我觉醒的表现完全是因为“我”这个外来者的闯入,“我”不仅发现了老人有枪以及他的身份,而且发现了他和淫狗的变态关系。至于女人对“我”的一大段反驳,则是因为“我”以居高临下的态度向她施放文明药粉(避孕和传染病遗传),而结果是,“我”这样的行为是无效的,“我”也没有能力改变玛曲村的现状。正如文中所说:“他们虽然和我们同时生存在这个星球上,各自的世界却是彼此不相通的——他们是弃儿。这么说很残酷,事实如此。”

第五栏和第六栏就清晰展现了这个世界上有着泾渭分明的区别与界限的主流世界和他者世界的存在,正如第二部分老人的独白所揭示的:“我早就从你们的世界里退出来了。那个世界是你们的。”马原在开篇就透露出自己虚构、创造的自信,拥有了作为主流世界的说汉话的人对作为他者世界的玛曲村的被叙述者的叙述的权利,也可以说是拥有主流世界有,而他者世界所没有的话语权。另外,“我”在进入村子后,看见女人们下身没有穿衣服,对她们提出了穿上衣服的要求,这不仅是男性对女性的权利,更是强势的主流世界对弱势的他者世界的一种权利。后面“我”和麻风女病人交往较亲密并发生了性关系,不仅是因为她会说汉话,更因为她有着其他女病人所没有的女性的生理本能——能生育。在第十五部分,“我”更是直接对女人歇斯底里地进行了一番属于主流世界的性教育和传染病会遗传的教育。另一方面,作为他者世界的玛曲村中又存在着多种他者,比如村子里相对于男人的女人们、相对于年轻人的老人(下面那六位不受人注意到的老女人)、相对于多数民族(藏族)的少数民族(珞巴族)等等。

分析这两组对立,可以得出这样的结論:小说的深层结构、内在思想蕴含是“对本身就是虚设的主流与非主流、自我与他者、男性与女性、多民族与少数民族、年轻与年老间众多二元对立的消解,对二元对立世界的挑战和对弱势他者的人文关怀”[1]

第三栏和第四栏这一组“二元对立”可以成为很好的补充:“我”提供的帮助是罐装食物(可理解为较原始来说更优的物质、主流世界的现代文明)、性爱(肉欲的狂欢)与现代照相技术;而对方给“我”的帮助却是关乎生命的(“我”生病时被给予的照顾可理解为挽救生命)。这也体现了马原这篇小说所隐含的平等思想,即世上的万事万物都是自生自然自足的,人只是这万物之一,并且也没有特权凌驾于其他人之上。

综上,运用结构主义文学批评中的二元对立原则,首先梳理《虚构》的文本情节,将其凝缩为22个情节单元,再将这些情节单元分析成六个关系束,最后对六个关系束的“二元对立”关系进行深入分析,揭示文本表层结构背后的深层结构,完成了该小说的结构主义分析。通过这一方法可以发现,马原在《虚构》这一小说创作中,融入了他对自我迷失与觉醒的思考,以及平等思想下对二元对立世界的挑战和对弱势他者的人文关怀。

参考文献:[1]肖盈盈.马原《虚构》的深层意蕴[J].文学教育(上),2008,(10):121-123.

作者简介:李娟,女,湖北石首人,长江大学人文与新媒体学院硕士研究生,研究方向:中国文学。