密苏里大学 初体验

郭诗语

“新冠”肺炎疫情时期,留学体验大打折扣。许多同学虽然出了国,却只能关在房间里上网课,无法真正融入当地生活。我很幸运,赶在疫情来临前,去美国体验了一段精彩的留学生活。回忆起在密苏里大学当交换生的那半年,无数精彩的画面从我的脑海中涌现出来。

初识“哥村”与“密大”

走下飞机的那一刻,我惊讶极了——所谓机场,竟只有三两座平房。在去学校的路上,连绵不绝的玉米地从车窗外飞驰而过,美国给我的初印象不是繁华大都市,而是梦回高中地理之“美国农业带”。

这就是位于美国中部的密苏里州哥伦比亚市,这里农业发达,地广人稀。哥伦比亚市只有十万人口。你能想象吗?在这里,超过六层的建筑就能被叫作高楼,但这样的高楼屈指可数。难怪当地的中国人把它叫作“哥村”。

“哥村”有多片幽深的森林,如果你住在南邊,每天上下学的公交车会穿越一个自然保护区,司机开车时格外小心,生怕撞伤了突然冲出来的小鹿。最惊艳的是“哥村”的落日时分,火烧云把天空染成绯红色,好似一幅油画。城郊的空旷田野里,有一棵四百多年的大橡树,它静默地撑开枝杈,守护着这片土地。夜晚,它头顶的苍穹星河璀璨,像是汇聚了整个宇宙。

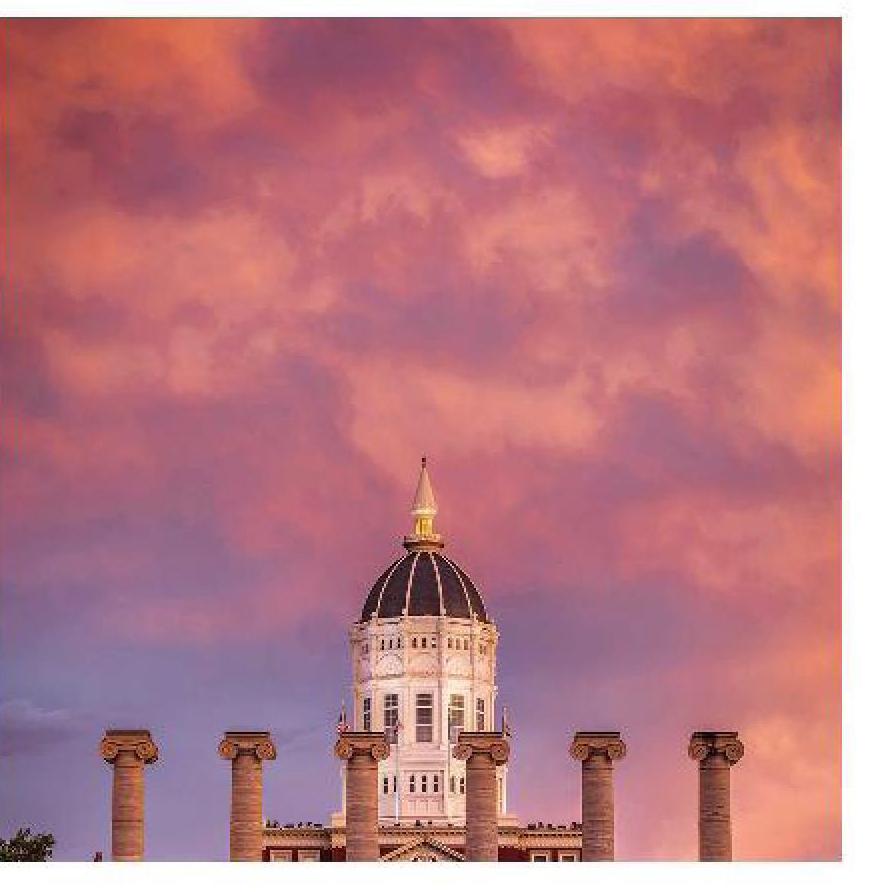

我就读的密苏里大学位于哥伦比亚市中心,学校没有围墙,与城市融为一体。密大校园十分美丽,既有摄人心魄的哥特式建筑,也有古朴典雅的红砖建筑,树木的多样性可以媲美植物园,随处可见跳跃跑动的小松鼠。在校园中心的弗朗西斯广场,保留着六根爱奥尼石柱,那是百年前学校遭遇一场大火后未被烧毁的遗址。如今,人们可以随意地爬上石柱,晃荡着腿,边喝汽水边聊天。

新生开学典礼就在弗朗西斯广场举行,简单的致辞后,学生们聚集着从石柱间奔跑穿过,各领一盒学校特制的冰激凌,吃完就算完成了成为“密大人”的仪式。这种别开生面的仪式,可以追溯到很多年前——密苏里大学创立于1839年,是当时密西西比河西岸唯一的大学。不同于那些精英云集、金光闪闪的常春藤私立名校,这是一所充满地道美国风味的公立大学。除了教育学生,公立大学还是政府资助的研究机构,注重科研。我当交换生的那年秋天,密苏里大学教授乔治·史密斯获得了2018年诺贝尔化学奖,我有幸在新闻发布会现场一睹其风采。

开学那些新鲜事

社团招新意味着新学年的正式开启,那段时间,校园里每天都热热闹闹的,走几步就有热情的同学塞给我海报和小礼品,或是拉我去吃免费的披萨和牛肉汉堡。傍晚热气散去,图书馆前的广场上经常有年轻人聚集在一起,玩颠水球等小游戏。在路灯下,每个人的脸上都洋溢着真诚的喜悦。就我个人经历而言,在美国学习期间,总是被友爱包围。

和美国女孩凯瑟琳认识的第二天,她就邀请我和另一个中国同学去参加树林派对。怕我们迷路,她还热情地开车到公寓楼下来接我们。树林里的木屋塞满了年轻人,原来这是一场大学城的联谊活动,只有我们两个亚裔面孔。

密苏里大学有着浓厚的运动氛围,这里拥有全美规模最大、设施最齐全的大学体育馆,攀岩墙、搏击馆、跳水台……你能想象到的运动场所学校里面都有,甚至还有温泉馆与桑拿房,那是体育爱好者的天堂。

橄榄球绝对是美国校园竞技体育的核心,密大的橄榄球队是代表密苏里州的一支传统强队。每逢九月橄榄球赛季,整个“哥村”都沸腾了,人们穿着黑金两色相间的主场球衣,脸上贴着老虎(球队吉祥物)贴纸,络绎不绝地走向比赛场馆。禁不住好奇,我去观看了一场密苏里州队与爱荷华州队的比赛,看台上水泄不通,在拉拉队的鼓动下,观众的呐喊声震耳欲聋,还有时不时升起的烟花……让我着实体验了一把美式橄榄球文化。

密苏里大学也是“Homecoming(回归日)”的起源地。Homecoming是美国大学和高中的一大传统节日,这是除了毕业典礼外每年学校最为喜庆隆重的日子。十月秋高气爽,正是密大校友们回归的好日子。学校的各院系、俱乐部都会为Homecoming提前制定主题、设计花车、排练节目。我们几个中国交换生也被热心于传播中国文化的老师组织起来,学习打腰鼓。那天的花车游行从校内一直到市区,当地居民全家出动,在街道两边看表演,我们打了一路腰鼓,所到之处皆是掌声,红红火火,吸睛无数。

世界上第一所新闻学院

之所以选择来密苏里大学当交换生,是因为它那赫赫有名的新闻学院。你也许不知道,这样一个“乡下”地方,在1908年诞生了世界上第一所新闻学院。首任院长沃尔特·威廉写下的《新闻记者的信条》,被一代又一代新闻人铭记于心。一届届毕业生从这里奔赴世界各地,逐渐成为各大媒体的“中坚力量”,他们记录了时代变迁,支撑起一所老牌学院的荣光。

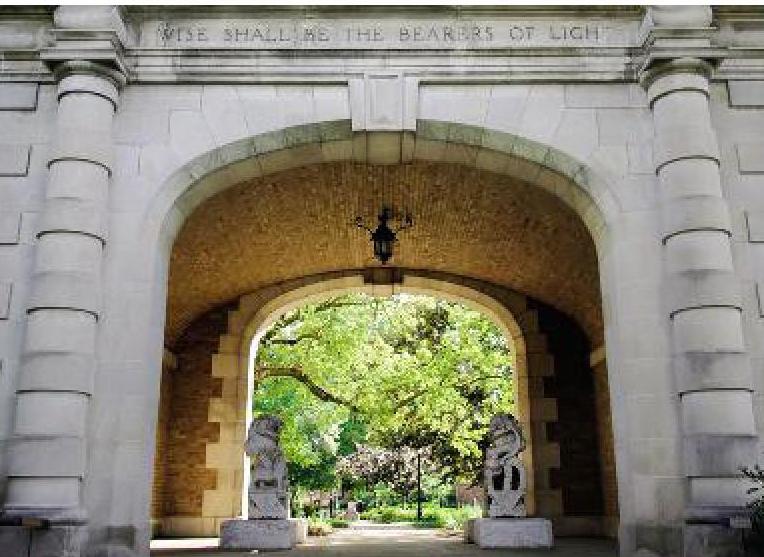

密苏里大学新闻学院与中国有着不解之缘。在20世纪二三十年代,一批密苏里大学新闻学院的毕业生奔赴远东,报道中国正在经历的巨变,我所崇拜的《红星照耀中国》作者埃德加·斯诺正是其中一员。那时候,一大批有志于新闻事业的爱国青年都曾求学于此——可以说,密苏里大学新闻学院为中国早期新闻事业的创立提供了帮助。如今依然伫立在新闻学院拱门下的一对石狮子,见证了中美人民的这段友谊。

在学校的开放日,我跟着本科新生们参加了校园游览活动,新闻学院有多幢教学楼,志愿者为我们逐一讲解。这些红墙白窗的百年建筑,在绿荫的映衬下显得格外古典雅致,内部却极其现代化,所有电脑都是苹果牌台式机,录制厅、演播厅的设备一流。“learn by doing(在实践中学习)”是密苏里大学新闻学院的传统,这里的学生同时也是正规媒体的记者或编辑,实操能力值拉满。此外,新闻学院还拥有电视台、电台等媒体机构,不论你学的是新闻传播的哪个分支,都能边学边做,得到充分的实战训练。

这所老牌新闻学院跟随着数字时代的浪潮,实现了新闻与计算机科学的融合教学,比如数据新闻专业的学生要学习数据挖掘与分析、数据可视化、编程等非常硬核的课程。学院每年都举办新闻商业化项目的比赛,鼓励学生跨学科组建团队,获奖项目能得到商业投资,实现落地。

密苏里大学新闻学院在美国新闻界是一块金字招牌,业界公认,这里的毕业生基础扎实、功底深厚。若论本科阶段哪所大学的新闻学院最好,密苏里大学新闻学院当之无愧。

我的老师有点“牛”

普利策新闻奖被誉为“新闻界的诺贝尔奖”,是新闻领域的国际最高奖项。我曾以为它离自己很远,只能相隔万里拜读那些获奖作品,没想到有朝一日我竟成了普利策新闻奖得主的学生。

我的第一堂课是新闻摄影。那天早晨,我满怀期待来到教室,教室很宽敞,却只有三排环形桌子。老师是一位帅气的白人中年男子,笑起来十分和蔼可亲。我们的班级由来自中国、美国(其中有亚美尼亚裔和俄罗斯裔同学)、法国、塞维利亚、印度尼西亚的16名同学组成,是妥妥的小班化教学。

老师说我们是他的第一批学生,此前他在《圣路易斯邮报》就职。低调的他没有再过多介绍自己。后来我登录了学校网站,才发现这位老师来头不小。他的职业生涯很辉煌,曾经供职于白宫,而在《圣路易斯邮报》任职期间,他和团队获得了2015年普利策突发新闻摄影奖。

新闻学院竟如此藏龙卧虎,第一位老师就让我大为惊叹,我已经迫不及待地想知道,接下来还会遇到什么惊喜了。我能够和不同文化背景的同学们融洽相处吗?我又会在这里学到些什么?我对未来的学习和生活充满了期待。