基于PHM技术的道岔转换智能诊断系统研究

孙晓勇,谢博才,杨 硕

(1.北京全路通信信号研究设计院集团有限公司,北京 100070;2.中国国家铁路集团有限公司,北京 100844;3.北京市高速铁路运行控制系统工程技术研究中心,北京 100070)

道岔是铁路运输的关键环节,列车车辆从一方向变为另一方向运行,需要进行道岔转换,道岔转换设备是对道岔铁轨进行转换、锁闭及表示的关键设备,同时也是铁路信号系统重要的基础设备。定期维修和事后维修目前仍是道岔转换系统维护的主要手段,无法对潜在事件进行快速有效的处理。

缺口监测和集中监测系统中的电流曲线监测为道岔转换系统的视情维修提供了一定的条件,而监测维度少,专家经验要求高等特点反映了相关既有技术产品在故障诊断与状态预测方面发展的局限性。随着信息化、数字化技术的发展,在铁路一体化综合维修大背景下,将信息感知、Iot、机器学习以及预测与健康管理(PHM)技术思维方式融入道岔转换系统的运维中,以提升其运维效率和质量,既是符合时代潮流的大势所趋,又是铁路运输效率提升的重要手段。

1 PHM技术与道岔转换系统

道岔结构复杂,现场环境恶劣,工况严酷,被称为铁路3大薄弱环节之一。道岔转换系统在进行铁路股道转换时,转换设备克服铁轨传递的阻力带动道岔尖轨或心轨扳动,锁闭装置将铁轨锁定在密贴或斥离的位置,表示机构检测它们的到位情况,给出位置表示,这样就实现了道岔的“转换-锁闭-表示”过程。

我国幅员辽阔,地形气候多样,随着国内铁路道岔从普速发展到提速再到高速,“轮-轨”作用、道岔扳动力、道岔融雪以及转换设备研发等道岔转换相关技术得到了大力发展。在道岔铺设、滑床台摩擦、钢轨反弹、密贴等道岔相关状态,以及输出力、油压、液压油量等道岔转换设备相关状态变化对道岔转换系统工作的影响方面积累了大量的理论和实践经验。而在道岔转换系统智能运维方面,发展相对滞后。

PHM技术为系统级产品的智能运维提供了一种思维方式,早期主要应用在航空、军事领域中。该技术是先进信息技术融合的呈现,利用传感器采集系统的各种信息,借助各种算法来评估和预测系统的工作状态。在机械设备的监测与诊断技术方面,标准ISO-13374阐述的框架结构得到了国际上的认可。以此为基础,美国某研究小组研究验证了一种基于状态监测的开放系统(OSA-CBM),对PHM技术层级进行划分,如图1所示。

PHM技术在道岔转换系统中的应用就是利用各种先进的感知方法与通信技术获取道岔转换相关参数,基于数据和模型对道岔转换系统状态进行评价、预测,用于道岔转换系统维护决策,实现高效、科学、精细化的维护。

道岔转换设备以“故障导向安全”为设计原则,系统容错率较高,监测需求迫切性远远不如航天、军工领域。其恶劣、严酷的工作环境对设备的安置,传感、通信的质量和稳定性要求较高。用户需求、感知技术水平以及成本等因素共同影响着PHM技术在道岔转换领域的发展。测试手段单一、数据使用封闭以及全面监测经济性差等问题对PHM技术在道岔转换系统中的应用提出了挑战。

随着我国铁路事业的发展,对信号基础设备的安全可靠性和维护性的要求越来越高,运维部门希望能够通过设备运行时监测数据出现的微小征兆来预测故障的出现时间和趋势,评估设备的稳定状态,确定设备的剩余使用寿命。这为PHM技术在铁路道岔转换领域的发展拓展了空间,促进了缺口监测、集中监测等相关产品的应用与发展。2015年,中国铁路总公司运输局印发了《道岔缺口监测系统技术规范》,将道岔表示缺口、环境温湿度监测纳入了信号集中监测系统,对其功能和技术指标要求进行了规范。随着科学技术的发展,感知技术、物联网、人工智能以及大数据技术得到了较大的发展,这为故障诊断与健康预测技术在道岔转换系统中的应用发展与技术革新提供了现实条件。

2 道岔转换智能诊断系统设计

2.1 设计原则

PHM技术在道岔转换系统中主要应用其状态监测、故障定位、状态评估以及健康预测功能。利用布置于道岔现场和道岔转换设备上的传感器进行实时监测,对时间、事件以及项点等不同维度数据进行处理。道岔转换智能诊断系统(简称诊断系统)设计原则如下:

1)以尽可能少的传感器满足道岔转换智能诊断状态采集功能;

2)诊断系统各设备强度裕度充足,无安全风险,安装布置于道岔转换系统无干涉,不影响道岔转换设备正常工作和维护作业;

3)具备缺口监测系统功能,满足其全部技术要求;

4)简易部署,不改变道岔结构,道岔钢轨无需另外钻孔;

5)易于扩展,灵活适配,可根据需求进行功能定制与开发。

2.2 系统架构

本文结合PHM技术特点,进行诊断系统架构设计和软硬件开发。如图2所示,诊断系统主要由硬件层和软件层组成,各层之间以及诊断系统与外部环境间通过接口层进行衔接。

图2 系统架构Fig.2 System architecture

硬件层主要由感知设备、采集设备、数据通信设备,机械室内的电源、报警装置以及人机交互终端等组成。软件层具备应用功能以及数据功能。应用功能指的是系统的监测功能、故障定位功能以及健康评估预测功能。数据功能则包括道岔数据库和用户数据管理功能。

接口层主要涉及3个方面,一是与道岔转换系统接口,包括机械接口和电气接口,由于道岔系统结构的特殊性,非接触式的感知技术运用到了特定项点监测的感知环节;二是硬件层各设备之间的机械连接和电气接口;三是硬件与软件之间的数据接口。诊断系统搭建过程中,将接口层的设计融入到了系统软、硬件设计语言中。

2.3 硬件层

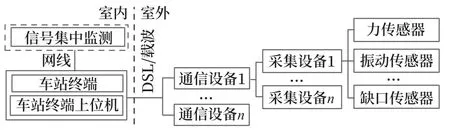

硬件层架构如图3所示。感知设备用于诊断系统前端信息感知,是现代感知技术与道岔转换系统融合的成果,由布置于道岔转换系统的各个传感器构成。传感器选型与设计以小型化、高精度为原则,对于运动部件相关项点的监测采用非接触式的感知产品。通过特定的工装设计,有效的解决了以往传感器与现场设备、设施接口实现困难的问题,同时实现道岔转换系统力、振动、缺口、温湿度以及位移等多维项点的综合监测。

图3 硬件组成示意Fig.3 Hardware composition diagram

分布式采集设备,实现前端传感数据的采集。通信设备用于数据传输、数据中继、接口转换以及数据传输辅助功能。车站上位机主要指机械室内设备,广泛上来讲应包括人机交互终端、报警设备、电源设备以及必要的机械室内通信设备等。

硬件层接口包括内部接口和外部接口。内部接口是诊断系统各设备之间的机械联接接口、供电接口以及通信接口。传感器与采集设备通过联接器进行连接,采集设备与通信设备通过万可端子进行连接。采集设备供电为AC220 V,由布置于机械室内的专用机柜提供,各有源传感器通过采集设备供电,统一为DC24 V,传感器输出数字信号或0~20 mA(或0~5 V)模拟信号。采集设备将各项点监测数据通过CAN总线传输至通信设备。数据传输可通过载波或DSL等有线方式,也可以通过4G和云服务技术进行无线通信,终端上位机预留接口与信号集中监测系统通信,满足铁路系统综合一体化运维的需求。诊断系统可根据现场具体场景以及用户需求进行个性化定制和选择,缺口监测可作为独立系统进行用户适配。

2.4 软件层

软件层实现诊断系统的数据功能和应用功能。

数据功能即数据管理功能,包括数据管理、模型管理以及用户管理。数据管理从时间上区分,包括历史数据和实时数据。从过程上区分,包括周期数据、过车数据、转换数据以及单次数据,其中周期数据为系统定期采集上传的数据。过车和转换数据分别为道岔区过车和道岔进行扳动转换过程时各项点采集到的数据。单次数据是指用户手动触发时,采集到的各项点数据。从类型上区分,主要包括各项点监测的曲线数据、缺口图像视频数据、报警预警和处理状态数据、道岔相关二次数据以及诊断系统自身状态记录等。通过人机交互,用户能以曲线、图形、表格等多种报表形式以及图像和视频等多种方式进行数据查看,报警提示信息通过弹窗和声光报警的方式进行传递。

模型管理指对诊断相关算法的管理,包括基于项点感知数据的二次数据计算算法、基于机理的故障定位算法以及基于特定场景大数据的状态评估和预测算法。用户管理属于辅助功能,方便用户根据特定需求进行用户权限区分,用户增加和删减,诊断系统登录、注销等功能的实现。

应用功能除包括缺口监测系统所要求的基础功能,即缺口图像、视频以及温湿度等状态监测功能,开发者从维度上对项点监测功能进行拓展,将力、位移、振动、油压、油位、电流等转辙机以及道岔相关项点的监测纳入监测范围。诊断系统自动对道岔多维项点监测的实时和历史数据进行特征提取,并导入相应的算法,从而实现道岔转换系统的故障定位、状态评估以及健康预测,并根据诊断结果,对现场运维决策提供建议,实现道岔转换系统的视情维修。

3 安全性设计

3.1 防雷及电磁兼容设计

道岔区电磁环境复杂,为提高设备可靠性,对诊断系统进行防雷和电磁屏蔽设计,其原则及措施如下。

1)信号采集均做到电气隔离,关键部分采取可靠性的防雷措施,每路供电和通信电缆在室内外分界处安装通过CRCC认证的防雷模块,保证室外雷电不会引入机械室内,同时室内机柜对外的电源和通信电缆均设置通过CRCC认证的防雷模块。

2)通过干扰源抑制、接口防护、屏蔽线缆以及型式试验验证等诸多措施进行诊断系统电磁屏蔽设计,保证设备具备良好的EMC性能,在道岔复杂电磁环境中实现运行功能的同时,降低对外界的电磁干扰。

3.2 RAM设计

为保证诊断系统的可靠性、可用性以及可维护性,对其关键部件进行RAM设计,设计如下:

1)诊断系统与被监测设备之间的接口都是单向输入,接口电路的故障不影响被测设备;

2)诊断系统结构件主要包括室内外各设备及其安装工装,在设计开发过程中,对结构进行强度仿真以及振动环境试验,满足铁路信号产品室内外安装振动环境要求;

3)诊断系统各部分采用模块化、小型化设计,单点故障不会影响到道岔转换系统的工作。DC/AC等关键模块选用高可靠性型号,并降额使用,提高诊断系统的可靠性。关键接口采用隔离设计,抑制外部冲击导致的功能损坏,不会对列车和既有信号系统产生影响;

4)硬件设计与软件设计实现故障自检测功能,故障发生后能及时发现,并且对通信和关键设备故障具备报警功能,提高诊断系统可用性;

5)采集单元与传感器间连接线缆为高强度材质线缆,采用连接器接口方式,易于现场拆装维护。接插件接触可靠,易于插拔,结构坚实,不发生机械变形,具有防插错措施;

6)诊断系统室内设备的MTTR≤30 min,现场设备(转辙机内,道旁)的MTTR≤120 min;平均无故障工作时间MTBF≥5×104h;可用度应≥99.99%。

3.3 环境适应性

诊断系统由机械室内机柜组件以及机械室外道岔区安装的传感、采集和通信设备等组成,根据室内外设备所处环境的不同,通过优化选型、关键环节特殊设计、室外防护以及试验保障等措施,使得系统满足以下环境要求:

1)室外设备在环境温度-40~+80℃范围,相对湿度不大于95%(+25℃)、气压不低于70.1 kPa(海拔不超过3 000 m)时正常工作;

2)机械室内设备在环境温度-20~+70℃范围,相对湿度不大于85%(+25℃),气压不低于70.1 kPa(海拔不超过3 000 m)时正常工作。

4 结束语

结合道岔转换系统工作特征和PHM技术特点,本文研究了一种道岔转换智能诊断系统。系统设计过程中,将现代感知、通信、大数据以及机器学习技术进行融合,以道岔项点感知为前提,特定场景数据为驱动,从基于阈值、基于模型以及基于学习3个维度对道岔转换系统进行评价,可实现道岔转换系统多维项点的状态监测、典型故障的定位以及工作状态评估和健康预测功能,对提升现场人员决策、运维质量,以及运维效率产生促进作用。