渐进式缺血后适应对PPCI术后冠状动脉微循环功能影响的研究

莫雁飞,王 沣,刘 磊,吴冰颖,王俊锋,许浩军,于宗良

(1.南京市浦口区中医院/南京市中医院浦口分院心血管内科,江苏 南京 210029;2.江苏大学附属昆山医院/昆山市第一人民医院心血管内科,江苏 昆山 215300)

直接经皮冠状动脉介入治疗(primary percutaneous coronary intervention,PPCI)通过机械手段快速恢复阻塞冠状动脉的前向血流,是目前急性ST 段抬高型心肌梗死(ST-segment elevation myocardial infarction,STEMI)的最佳再灌注方案,但仍然有部分患者因心肌细胞缺血坏死、再灌注损伤等出现心力衰竭、心律失常及其他心血管不良事件。缺血时间、面积以及冠状动脉微循环水平的再灌注是决定STEMI患者实际疗效和远期预后的关键因素之一[1],更是发生不良心血管事件的独立危险因素[2]。冠状动脉微循环功能的保护在STMEI 患者的治疗中非常重要,缺血后适应(ischemic postconditioning,IPostC)常被用在PPCI术中以减轻再灌注损伤保护心肌。当前关于术中实施IPostC的方案并无统一标准。本研究在Yetgin T 等[3]和Kim EK 等[4]的临床研究基础上,结合唐方明等[5]关于IPostC 对心肌微循环影响的研究,提出了渐进式IPostC 方案,旨在于探讨渐进式IPostC 对PPCI术后冠状动脉微循环功能的影响及心脏保护作用,现将结果报道如下。

1 资料与方法

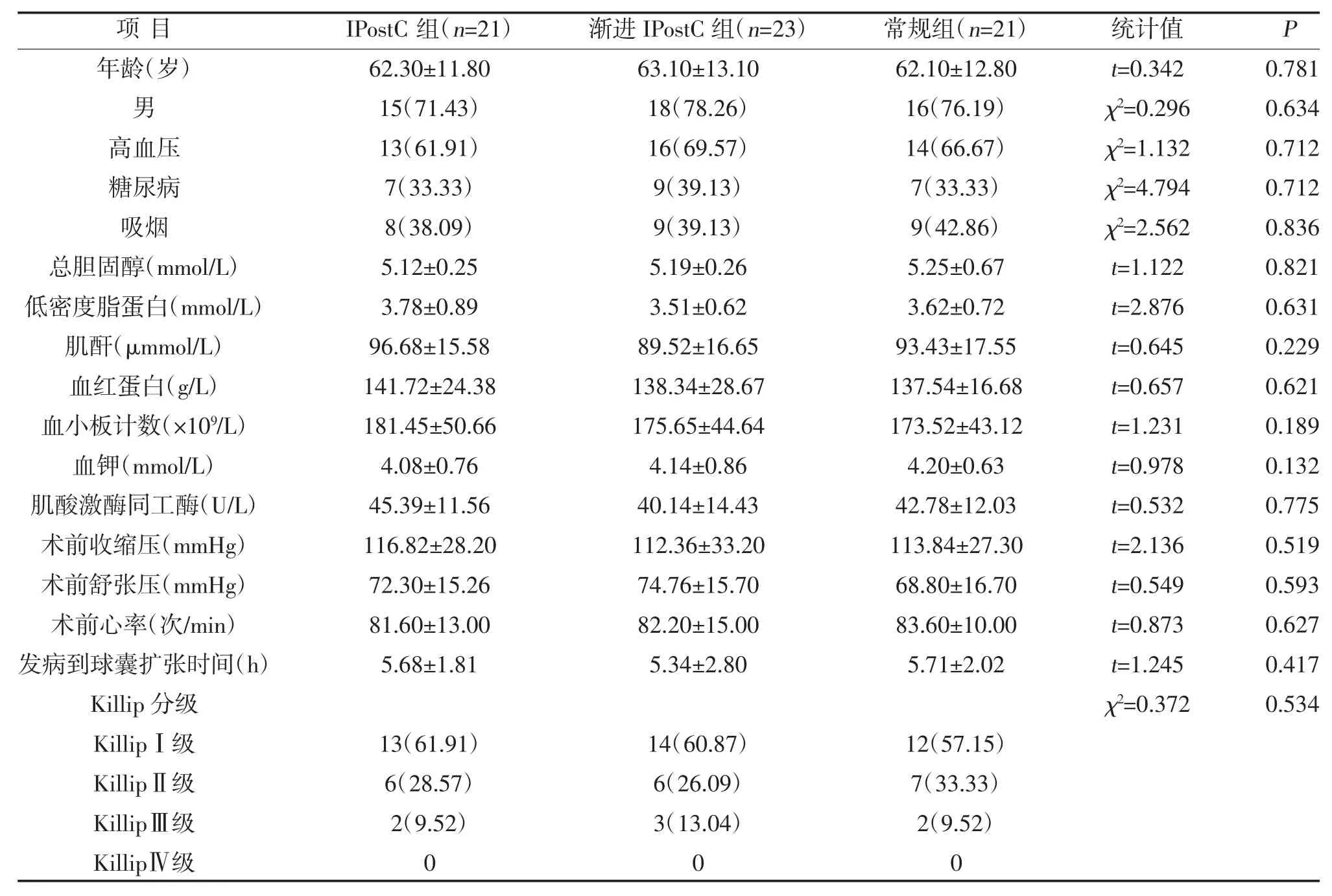

1.1 一般资料 所有入选患者均于2017 年12 月-2020 年6 月在江苏大学附属昆山医院/江苏省昆山市第一人民医院心内科及南京市中医院浦口分院/浦口区中医院心内科住院。本研究经医院伦理委员会批准,患者愿意参加本研究并签署知情同意书。共82例,纳入65例,排除17例。采用随机数字表法分为三组,各组性别、年龄、吸烟史、高血压、糖尿病、血细胞分析、生化指标、CK-MB、术前血压、心功能等比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1;三组术中IRA 分布、病变血管数量、植入支架数量比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性,见表2。

表1 三组一般资料比较[,n(%)]

表1 三组一般资料比较[,n(%)]

表2 三组术中资料比较[n(%)]

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:①年龄18~80 岁,均符合2015 年5 月STEMI 诊疗指南的诊断标准[6];②发病至行急诊冠状动脉造影(coronary arteriongraphy,CAG)时间<12 h,梗死相关动脉(infarction related artery,IRA)完全闭塞、远端区域无侧支循环逆灌注者。排除标准:①非ST 段抬型急性心肌梗死;②术前使用纤溶药物者;③有陈旧性心肌梗死、PCI 史、冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass graft,CABG)史者;④发病前48 h 有心绞痛发作者;⑤累及左主干的病变、分叉病变、IRA 血栓负荷重及病变解剖结构不适合接受经皮冠状动脉介入(percutaneous coronary intervention,PCI)者;⑥心脏骤停、休克、室间隔穿孔、梗死区域累及二尖瓣导致瓣膜受损者。

1.3 方法

1.3.1 介入治疗 STEMI 诊断明确后即予替格瑞洛(阿斯利康制药有限公司,国药准字J20171077,规格:90 mg/片)180 mg 或氯吡格雷(深圳信立泰药业股份有限公司,国药准字H20000542,规格:75 mg/片)300 mg+阿司匹林(拜耳医药保健有限公司,国药准字J20130078,规格:100 mg/片)300 mg。术中采用肝素钠(上海第一生化药业有限公司,国药准字H31022052,规格:12500 U/支)70~100 U/kg 抗凝。术后药物治疗按照2015 年STEMI 诊断和治疗指南执行[5]。手术操作流程根据经皮冠状动脉介入治疗指南[7]的推荐,常规选择右侧桡动脉路径,必要时更改为肱动脉及股动脉路径。以6F Judkins left、Judkins right 造影导管行左、右冠状动脉造影并结合术前心电图确定IRA,再行PPCI术,合并多支血管病变者原则上只对IRA 实施PCI。术中具体介入器械:指引导管、导引导丝、球囊、支架等由术者根据冠状动脉开口方向、病变特点选择。IPostC组:用球囊开通血管后1 min 内,再使用球囊在靶病变上游2 mm低压(304~405 kPa)扩张中断病变血管供血1 min,然后回抽球囊灌注1 min,完成3 个循环后持续灌注并实施PCI。渐进式IPostC组:3 次球囊扩张/回抽时间分别为:1 min/1 min、30 s/30 s、15 s/15 s,通过逐渐减短时间来实施IPostC,其余介入操作均与标准IPostC组相同。常规组:病变血管开通后持续灌注供血5 min,之后再进行介入操作。

1.3.2 再灌注成功后评价 ①计算梗死相关导联ST段回落幅度总和百分比(Sum-STR);②应用TIMI 血流分级评价冠状动脉血流速度;③应用TIMI 心肌灌注帧数[8](TIMI myocardial perfusion frame count,TMPFC)评价冠脉微循环状况;④心肌酶变化:术后48 h 内,每8 h 采静脉血1 次,测定CK-MB,计算各组CK-MB 峰值;⑤心脏功能评价:术后7 天及3 个月分别给予超声心动图检查。测量左室舒张末期内径(LVEDD)及测算左心室射血分数(LVEF);⑥在术后至出院3 个月期间内采用门诊复诊、微信、电话随访等方式统计各组患者的主要心血管不良事件(MACEs)发生数量,包括再发心肌梗死、心力衰竭、再次PCI 或者冠状动脉旁路移植、恶性心律失常、心源性死亡及大出血。

1.4 观察指标 比较三组术后Sum-STR、冠脉TIMI血流及微循环功能,不同时间LVEED、LVEF 及术后CK-MB 峰值及主要不良心血管事件发生情况。

1.5 微循环评价标准 ①PPCI 成功2 min 后行CAG记录:TIMI 血流分级及计算TMPFC,TMPFC<90 帧定义心肌水平正常再灌注,冠状动脉微循环功能正常;TMPFC≥90 帧定义存在冠状动脉微循环功能障碍(coronary microvascular dysfunction,CMD)[9];②术后1 h 计算抬高的Sum-STR,将术后1 h Sum-STR>50%定义为心肌层面成功再灌注。

1.6 统计学分析 本研究采SPSS 17.0 统计软件进行数据处理,计数资料以[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验;计量资料以()表示,组间比较用t检验,多组间比较采用单因素方差分析,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

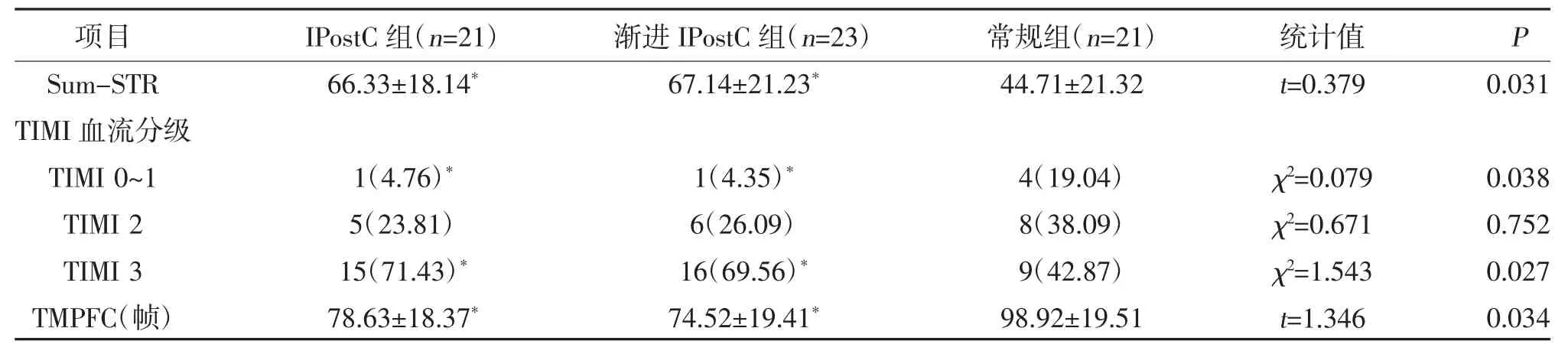

2.1 三组术后Sum-STR、冠脉TIMI 血流及微循环功能比较 IPostC组和渐进IPostC组Sum-STR、TIMI 0~1 级血流发生率、TIMI 3 级血流比率、TMPFC 值优于常规组,差异有统计学意义(P<0.05);渐进式IPostC组优于IPostC组;三组TIMI 2 级血流比率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 三组术后Sum-STR、冠脉TIMI 血流及微循环功能比较[,n(%)]

表3 三组术后Sum-STR、冠脉TIMI 血流及微循环功能比较[,n(%)]

注:与常规组比较,*P<0.05

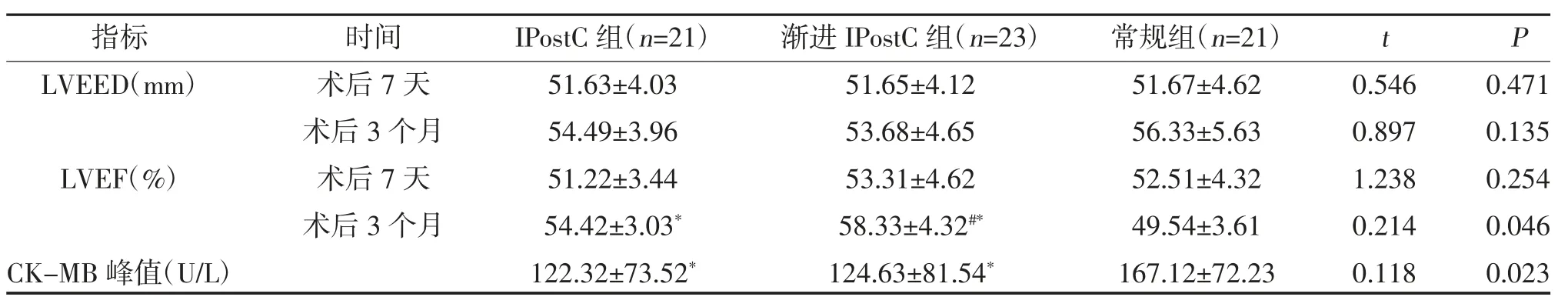

2.2 三组不同时间LVEDD、LVEF 及术后CK-MB 峰值比较 IPostC组和渐进IPostC组术后7 天三组LVEF、LVEDD 比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后3 个月IPostC组和渐进IPostC组LVEF 均高于常规组(P<0.05),其中渐进式IPostC组LVEF 提高更为明显;IPostC组和渐进IPostC组CK-MB 峰值明显较常规组低(P<0.05),见表4。

表4 三组不同时间LVEED、LVEF 及术后CK-MB 峰值比较()

表4 三组不同时间LVEED、LVEF 及术后CK-MB 峰值比较()

注:与常规组比较,*P<0.05;IPostC组间比较,#P<0.05

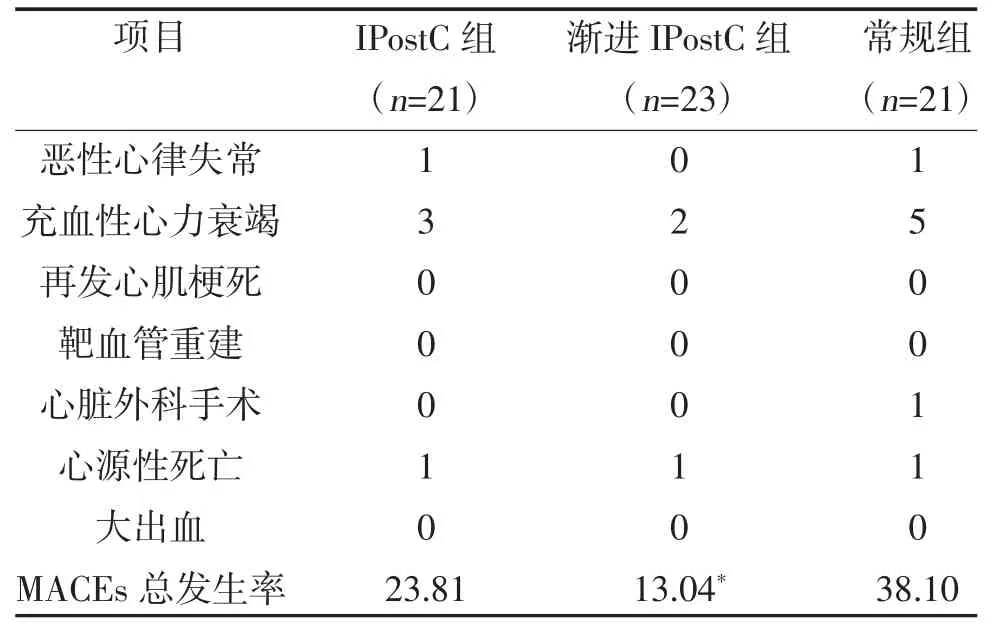

2.3 三组主要不良心血管事件发生情况比较 IPostC组及常规组在院期间有恶性心律失常发作,各组术后在院期间均有患者发作心力衰竭,常规组术中死亡1例。IPostC组和渐进IPostC组各有1例患者术后1 个月内猝死;随访至3 个月,渐进IPostC组MACEs 发生率最低,总死亡率4.61%(3/65),各组均无大出血事件发生,见表5。

表5 三组主要不良心血管事件发生情况比较(n,%)

3 讨论

缺血心肌再灌注损伤的预防一直是临床诊疗难点,2003 年Zhao ZQ 等[10]的研究表明IPostC 能减轻心梗后狗模型缺血再灌注损伤;2005 年Staat P 等[11]则首次将IPostC 应用于PPCI术中,同样发现IPostC术式可减少心梗患者再灌注心肌的梗死面积,但能使患者最大获益的IPostC 操作模式至今仍不确切。

CMD 代表STEMI 中一种特殊的病理生理状态,常发生于IRA 再通后。CMD的发生主要与以下因素有关:①微血管栓塞(MVO);②缺血损伤;③再灌注损伤;④冠状动脉微循环个体对损伤的敏感性[12,13]。缺血及MVO 是启动微循环障碍的第一步,MVO 会促进组织缩血管物质及凝血物质释放[14],造成心肌细胞及间质水肿,压迫小动脉及毛细血管进一步加重CMD,并陷入恶性循环[15]。再灌注对于STEMI 患者来说在挽救心肌的同时还会诱发心肌再灌注损伤。多项研究证实PPCI术中进行IPostC 操作可以减轻再灌注损伤[16-19],有效提高冠脉TIMI 血流分级、减少无复流、改善微循环功能[20,21]。研究发现[22],IPostC 可减轻缺血再灌注损伤,降低造影剂肾损害发生率,减少1 年的MACEs 发生。IPostC的保护效果有3 个要素:①IRA 开通后至IPostC 开始的时间;②IPostC 过程中每次球囊阻断/恢复的时长;③循环次数也会产生影响[23]。部分研究发现临床应用IPostC的结果尚不理想,最终临床结论也不一致[24,25],主要与不同的IPostC操作方法有关。IPostC 需在线粒体通透性转换孔开放的时间窗内实施才能显示效果,有研究表明在IRA开通1 min 内实施IPostC 才能起到心肌保护作用[23]。

本项研究初步验证了在PPCI术中实施IPostC操作对心脏保护作用的有效性及在靶病变上游进行IPostC 操作的安全性。结果显示IPostC组和渐进IPostC组Sum-STR、TIMI 0~1 级血流发生率、TIMI3级血流比率、TMPFC 值优于常规灌注组,差异有统计学意义(P<0.05),渐进式IPostC组优于IPostC组;三组TIMI 2 级血流比率比较,差异无统计学意义(P>0.05),表明改良的渐进式IPostC 能更大程度的改善术后TIMI 血流、保护冠状动脉微循环、减少CMD的发生。TMPFC 作为判定微循环功能的一种有效手段,与心血管磁共振(CMR)具备有良好的相关性[26],本研究中渐进式IPostC组的TMPFC 帧数最低。CK-MB峰值高低可反应心肌梗死面积的大小,是STEMI 患者PPCI术后1 年死亡率独立预测因子[27]。本研究中IPostC组和渐进IPostC组CK-MB 峰值明显较常规组低(P<0.05),也证实IPostC 可以减少梗死面积。同时,本研究发现在术后3 个月IPostC组和渐进IPostC组LVEF 均高于常规组(P<0.05),表明渐进式IPostC组LVEF 改善更为显著。IPostC组及常规组在院期间有恶性心律失常发作,为室性心动过速予以电复律转复。各组术后在院期间均有患者发作心力衰竭,常规组术中死亡1例,为严重无复流。IPostC组和渐进IPostC组各有1例患者术后1 月内猝死,可能原因为支架内血栓形成或恶性心律失常。随访至3 个月,渐进IPostC组MACEs 发生率最低,总死亡率4.61%(3/65),各组均无大出血事件发生,表明渐进式IPostC 未增加MACEs 发生率。

综上所述,渐进式IPostC 能有效改善STEMI 患者心肌水平再灌注,减少CMD 发生,降低再灌注损伤及再灌注心律失常发生率,保护冠状动脉微循环功能。本研究为在STEMI 患者PPCI术中实施渐进式IPostC 操作做出了有效的尝试,或将为后续临床研究提供方法学上的参考。但也存在以下局限性,如纳入的样本量较小、随访周期短、未采用微循环阻力指数评价微循环功能及CMR 判定梗死面积等,结论还有待进一步的大规模随机对照临床试验去验证。