投喂频率对黄颡鱼幼鱼生长性能、化学成分、消化酶活性和氨基酸组成的影响

冯鹏霏 马华威 何金钊 唐东姣 陈秀荔 陈 涛 余艳玲 彭 敏 杨春玲 潘传燕*

(1.广西壮族自治区水产科学研究院,广西水产遗传育种与健康养殖重点实验室,南宁 530021;2.广西壮族自治区水产引育种中心,南宁 530031;3.全州县全州镇水产畜牧兽医站,桂林 541599; 4.南宁学院,南宁 530299)

投喂是水产养殖的关键环节,投喂频率直接关系着养殖对象的生长性能和养殖效益。研究表明,投喂频率对水产动物的生长、成活率、饲料效率、体成分和生理指标等有显著影响[1]。在水产养殖过程中,适宜的投喂频率可促进养殖对象生长,减小个体差异[2-5];投喂频率不合理会导致养殖对象生长缓慢、规格参差不齐、抵抗力下降等[5-8]。在养殖管理过程中,投喂制度不合理,就会出现饲料投喂频率过高或过低的现象,导致人工成本和饲料成本增加,降低了养殖效益。随着水产养殖业的快速发展,科学的投喂频率成为降低成本、提高养殖效益和改善水质环境的有效途径之一。于赫男等[9]研究表明,不合理的投喂频率使凡纳滨对虾(Litopenaeusvannamei)受到应激压力,导致其抗氧化指标产生明显变化。

黄颡鱼(Pelteobagrusfulvidraco)俗称鲶鱼胡子,又名黄腊丁、黄骨鱼等,是我国淡水养殖主要品种之一,具有产量大、生长快、环境适应能力强、易养殖、营养丰富、味道鲜美、可养殖地域广等优点。我国的黄颡鱼产业发展迅速,市场需求不断上升,养殖前景广阔。目前,生产上没有科学合理的投喂制度做指导,对黄颡鱼幼鱼的饲喂管理情况较混乱。关于黄颡鱼的营养与饲料研究较多[10-11],而对黄颡鱼幼鱼的投饲管理缺乏系统研究,投喂频率对黄颡鱼幼鱼生长性能、化学成分和消化酶活性等的研究尚未见报道。因此,本试验旨在研究投喂频率对黄颡鱼幼鱼生长性能、化学成分、消化酶活性和氨基酸组成的影响,确定科学合理的投喂频率,以有效促进黄颡鱼幼鱼生长,提高饲料利用率和黄颡鱼品质,并为黄颡鱼幼鱼的高效养殖提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验鱼和饲料

本试验所用黄颡鱼幼鱼采自广西南宁宏大恒洋水产科技有限公司,试验用鱼规格整齐、健康、活力良好,平均体重为(2.0±0.1) g。试验用饲料为佛山市金浦饲料实业有限公司提供的黄颡鱼饲料。

1.2 试验设计

试验在广西水产科学研究院水族实验室进行,黄颡鱼幼鱼在实验室暂养7 d以适应实验室环境,暂养结束后饥饿24 h,选择720尾健康幼鱼开始投喂试验,设3个试验组,每组设3个重复,每个重复60尾鱼。3个试验组的投喂频率分别为1(09:00)、2(08:00、17:00)、3次/d(07:00、12:00、18:00),分别标记为F1、F2和F3组。试验期为8周。饲料投喂量为试验鱼体重的5%,试验期间根据试验鱼体重及时调整,各试验组的饲料投喂量根据投喂频率平均分配。

1.3 饲养管理

试验期间,根据试验设计方案按时投喂,并在每天12:00和18:00将缸底的残饵和粪便吸出,防止污染缸内水体。每天换水量控制在1/3左右。观察黄颡鱼幼鱼的活动情况,记录幼鱼的死亡数量。养殖条件为:水温控制在27~30 ℃,溶解氧浓度6.5~8.0 mg/L,pH 7.00±0.01,氨氮浓度(0.04±0.01) mg/L。试验期间,每2周称重1次,并根据试验鱼体重调整饲料投喂量。

1.4 样品采集

养殖试验结束后进行称重取样,称重取样之前将试验鱼饥饿24 h,各试验组随机挑选20尾幼鱼进行称重,计算增重率和饲料系数;各组随机取10尾幼鱼,于冰板上解剖,分离胃和肠道并分别放入1.5 mL离心管内,用于测定消化酶活性;取背肌放入1.5 mL离心管内,用于测定氨基酸组成;并将5尾全鱼放于冻存管中,用于测定全鱼化学成分。肌肉和全鱼于-80 ℃冰箱保存。

1.5 指标测定

1.5.1 全鱼化学成分测定

试验测定黄颡鱼幼鱼全鱼化学成分,包括水分、粗蛋白质、粗脂肪、粗灰分含量。采用105 ℃干燥法(GB/T 5009.3—2003)测定水分含量,采用凯氏定氮法(GB/T 5009.3—2003)测定粗蛋白质含量,采用索氏抽提法(GB/T 5009.6—2003)测定粗脂肪含量,采用550 ℃灼烧法(GB/T 5009.4—2003)测定粗灰分含量。

1.5.2 胃和肠道消化酶活性测定

每组随机选取10尾幼鱼,于冰板上解剖,分离胃和肠道,将其分别匀浆后进行冷冻离心,2 500 r/min离心10 min,取其上清液,在24 h内测定胃和肠道消化酶活性。胰蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶活性用南京建成生物工程研究所生产的试剂盒测定。

组织中淀粉酶活性单位定义:每毫克组织蛋白在37 ℃与底物反应30 min,水解10 mg淀粉定义为1个酶活性单位,用U/mg prot表示。

组织中胰蛋白酶活性单位定义:在pH 8.0和37 ℃的条件下,每毫克组织蛋白中含有的胰蛋白酶每分钟使吸光度变化0.003定义为1个酶活性单位,用U/mg prot表示。

组织中脂肪酶活性单位定义:每毫克组织蛋白在37 ℃与底物反应1 min,每消耗1 μmol底物定义为1个酶活性单位,用U/mg prot表示。

1.5.3 肌肉氨基酸组成测定

使用日立L-8900全自动氨基酸分析仪测定黄颡鱼幼鱼的肌肉氨基酸组成及含量。

1.6 数据分析

试验数据用Excel 2016初步整理,然后用SPSS 17.0对数据进行统计学分析,先做单因素方差分析(one-way ANOVA),如果差异显著,再进行Duncan氏法多重比较,显著水平为P<0.05。结果以平均值±标准差(mean±SD)表示。

2 结果与分析

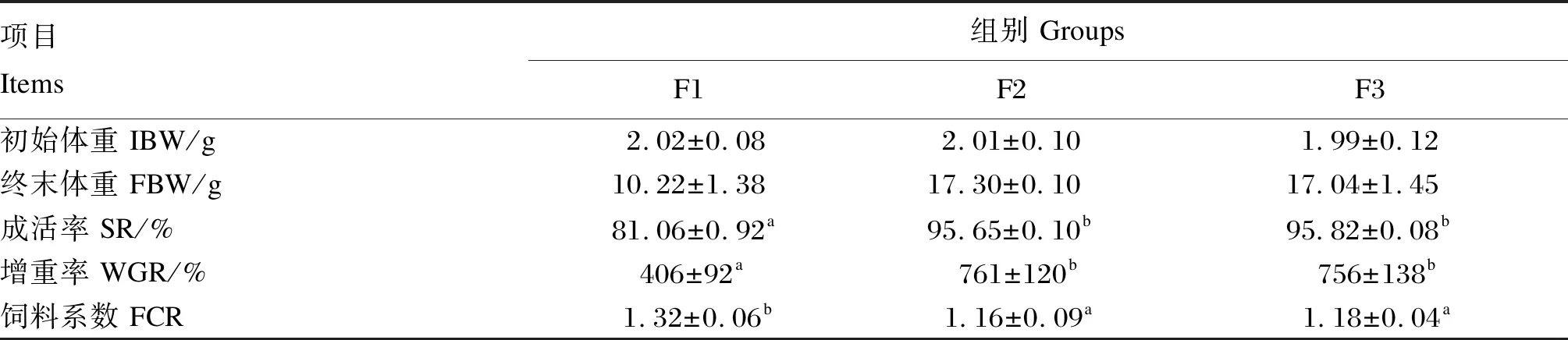

2.1 投喂频率对黄颡鱼幼鱼生长性能的影响

由表1可知,F1组的成活率和增重率显著低于F2和F3组(P<0.05),F2和F3组之间没有显著差异(P>0.05)。F1组的饲料系数显著高于F2和F3组(P<0.05),F2和F3组之间没有显著差异(P>0.05)。

表1 投喂频率对黄颡鱼幼鱼生长性能的影响

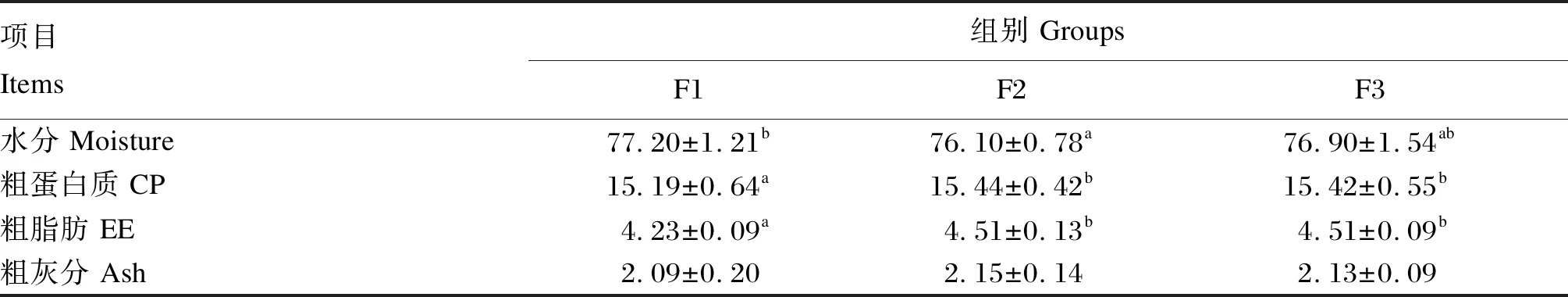

2.2 投喂频率对黄颡鱼幼鱼全鱼化学成分的影响

由表2可知,各组之间全鱼粗灰分含量没有显著差异(P>0.05)。F2组的全鱼水分含量显著低于F1组(P<0.05)。F1组的全鱼粗蛋白质含量显著低于F2和F3组(P<0.05),F2和F3组之间没有显著差异(P>0.05)。F1组的全鱼粗脂肪含量显著低于F2和F3组(P<0.05),F2和F3组之间没有显著差异(P>0.05)。

表2 投喂频率对黄颡鱼幼鱼全鱼化学成分的影响

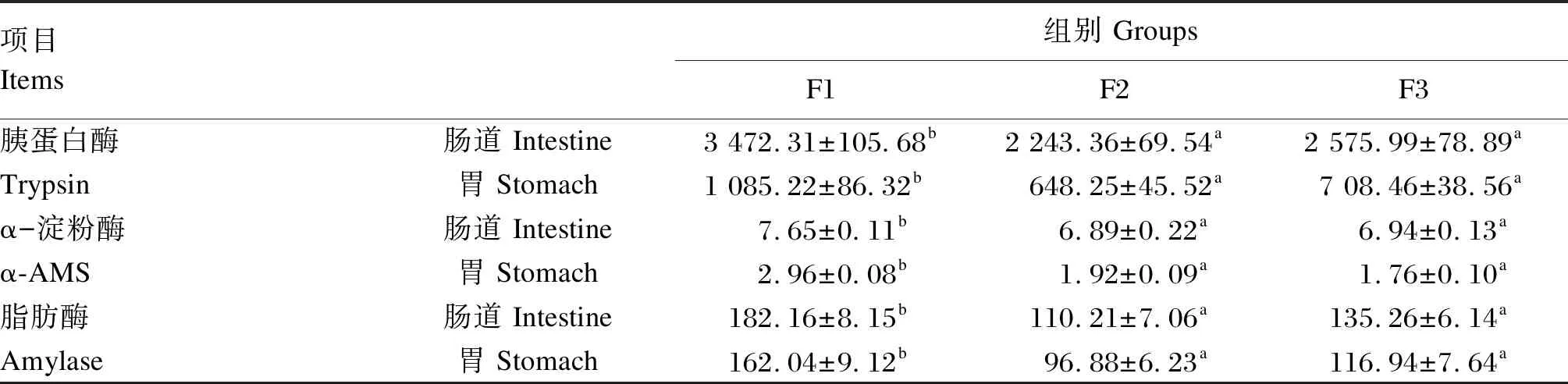

2.3 投喂频率对黄颡鱼幼鱼胃和肠道消化酶活性的影响

由表3可知,F1组的胃和肠道胰蛋白酶、α-淀粉酶和脂肪酶活性均显著高于F2和F3组(P<0.05),F2和F3组之间没有显著差异(P>0.05)。各试验组的肠道胰蛋白酶、α-淀粉酶和脂肪酶活性均高于胃。F1组的胃和肠道胰蛋白酶、α-淀粉酶和脂肪酶活性最高,随着投喂频率的增加,胃和肠道消化酶(除胃α-淀粉酶外)活性呈现先降低后升高的趋势。

2.4 投喂频率对黄颡鱼幼鱼肌肉氨基酸组成的影响

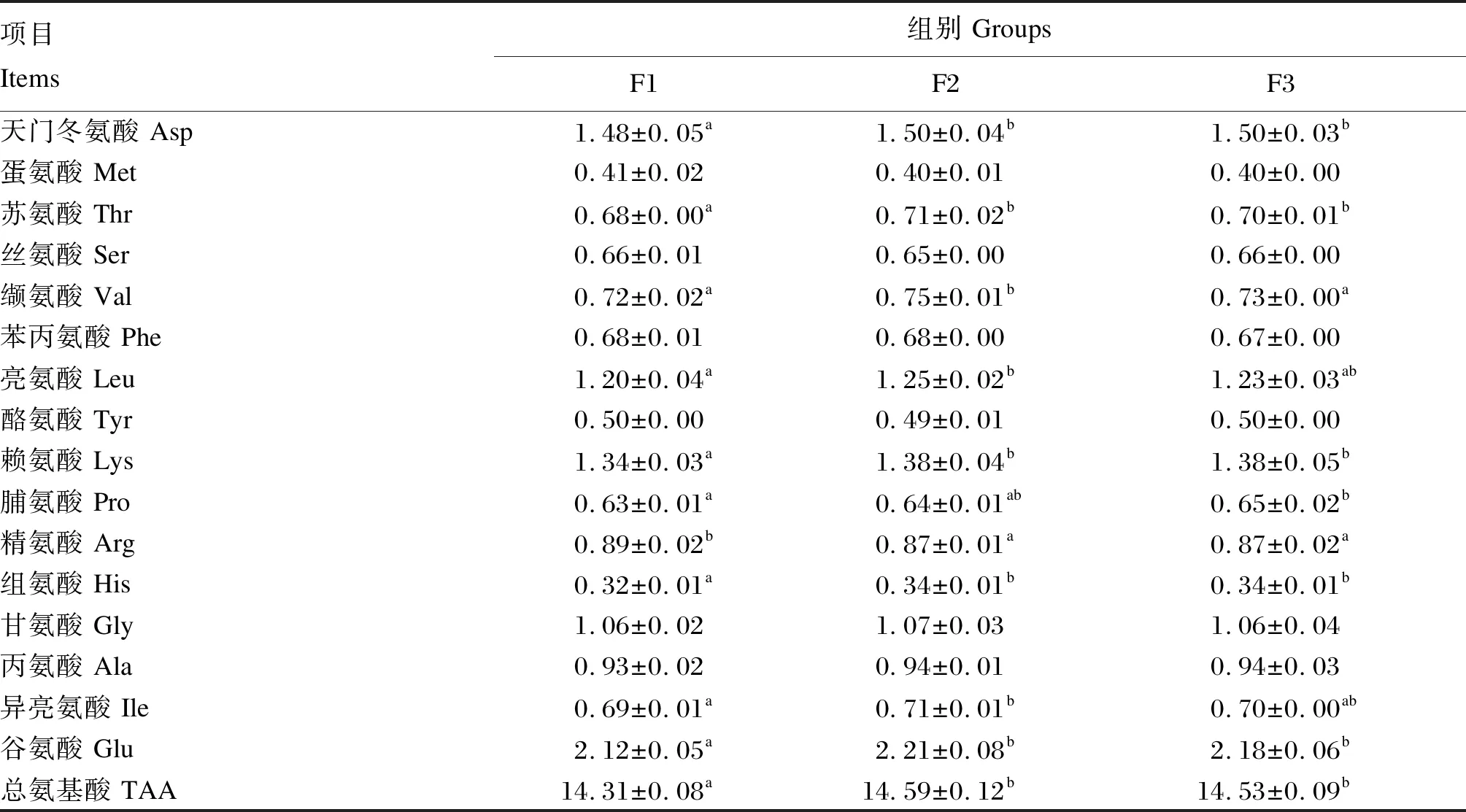

由表4可知,F2和F3组的肌肉总氨基酸、天门冬氨酸、苏氨酸、赖氨酸、组氨酸和谷氨酸含量显著高于F1组(P<0.05),肌肉精氨酸含量显著低于F1组(P<0.05),F2和F3组之间没有显著差异(P>0.05)。F2组的肌肉缬氨酸含量显著高于F1和F3组(P<0.05)。F2组的肌肉亮氨酸和异亮氨酸含量显著高于F1组(P<0.05)。F3组的肌肉脯氨酸含量显著高于F1组(P<0.05)。各组之间肌肉蛋氨酸、丝氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、甘氨酸和丙氨酸含量没有显著差异(P>0.05)。其中,鲜味氨基酸(谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸和天门冬氨酸)含量占总氨基酸含量的39.06%~39.20%。

3 讨 论

投喂频率是鱼类养殖生产的重要环节,对鱼类的生长、饲料利用率、化学成分和消化酶活性等有直接影响[12-13]。适宜的投喂频率会促进鱼类的生长[14],提高饲料利用率,进而提高养殖效益[15-16]。已有学者对多种水产动物的投喂频率进行了研究。投喂频率显著影响大黄鱼(Larimichthyscrocea)幼鱼的生长和饲料效率[17]。瓦氏黄颡鱼(Pelteobagrusvachelli)幼鱼的特定生长率会随投喂频率的增加而显著升高[18]。杜海明等[19]认为鳡(Elopichthysbambusa)幼鱼的最佳投喂频率为3次/d。当投喂频率达到2次/d以后,条石鲷(Oplegnathusfasciatus)幼鱼的消化酶活性差异不显著[20]。本试验研究了投喂频率对黄颡鱼幼鱼生长性能、化学成分、消化酶活性和氨基酸组成的影响。

表3 投喂频率对黄颡鱼幼鱼胃和肠道消化酶活性的影响

表4 投喂频率对黄颡鱼幼鱼肌肉氨基酸组成的影响

3.1 投喂频率对黄颡鱼幼鱼生长性能的影响

投喂频率会影响鱼类的增重率、摄食率和饲料利用率[6]。在一定的范围内,鱼类的生长速度会随着投喂频率的增加而加快,之后的生长速度处于相对平稳的状态[21]。本研究中,投喂频率从1次/d增加到2次/d时,黄颡鱼幼鱼的增重率显著提高,饲料系数显著降低;投喂频率从2次/d增加到3次/d时,黄颡鱼幼鱼的增重率和饲料系数没有显著变化。结果表明,黄颡鱼幼鱼在2次/d的投喂频率下生长最快,饲料转化率最高。同样,大口黑鲈(Micropterussalmoides)[22]和大西洋鲑(Salmosalar)[23]的生长性能也在2次/d的投喂频率下达到最佳。

3.2 投喂频率对黄颡鱼幼鱼全鱼化学成分的影响

鱼体化学成分常被用作鱼类营养品质的评估标准。养殖鱼类的化学成分是由内因和外因共同决定的,其中蛋白质和灰分与鱼类的生长阶段有关,而脂肪则主要由外因决定,如饲料成分、投喂频率等[24]。鱼体化学成分还存在个体差异,养殖条件也会影响鱼体化学成分[25]。已有研究指出,投喂频率影响鱼类的全鱼化学成分。投喂频率为2次/d时,大杂交鲟幼鱼全鱼粗蛋白质含量最高,而全鱼粗脂肪含量随投喂频率增加而升高[26]。在本研究中,投喂频率为1次/d时,黄颡鱼幼鱼的全鱼粗蛋白质和粗脂肪含量均显著低于其他投喂频率组,粗蛋白质和粗脂肪含量在投喂频率为2次/d时达到最高,这说明投喂频率显著影响了黄颡鱼幼鱼的鱼体化学成分。一般认为,提高投喂频率,鱼类的摄食量会增加,过多的能量就转化为脂肪和蛋白质。该结果与在团头鲂(Megalobramaamblycephala)[27]、香鱼(Plecoglossusaltivelis)[28]、奥尼罗非鱼(Oreochromisniloticus×O.aureus)[29]的研究结果一致,这表明适当提高投喂频率是提高鱼类脂肪含量的有效方式之一。

3.3 投喂频率对黄颡鱼幼鱼胃和肠道消化酶活性的影响

消化酶是鱼类消化系统中的关键物质,直接关系着鱼类对营养物质的消化吸收,通常通过测定消化酶活性来了解鱼类的消化能力。投喂频率对鱼类的消化酶活性有显著影响。投喂频率为1次/2 d和1次/d时,条石鲷幼鱼的主要消化酶活性显著高于其他投喂频率组[21]。在本试验中,F1组的胃和肠道胰蛋白酶、α-淀粉酶和脂肪酶活性均显著高于F2和F3组,而F2和F3组之间无显著差异。这可能是因为投喂频率为1次/d时,食物较少,黄颡鱼幼鱼需要分泌更多的消化酶或者提高消化酶活性来充分消化和吸收营养物质,甚至利用自身的蛋白质或者脂肪才能维持自身的正常代谢活动;而当投喂频率增加至2和3次/d时,食物充足,黄颡鱼幼鱼分泌较少的消化酶或者用较低的消化酶活性就能吸收维持正常生长所需的营养物质,这也是这2个投喂频率下黄颡鱼幼鱼的胃和肠道消化酶活性没有显著差异的原因。这与其他研究人员对条石鲷[20]、瓦氏黄颡鱼[18]、奥尼罗非鱼[29]的研究结果一致。本试验各组肠道的胰蛋白酶、α-淀粉酶和脂肪酶活性均高于胃。这可能是由于黄颡鱼幼鱼对营养物质的消化吸收更多的集中在肠道的缘故。肠道中的胰蛋白酶活性远高于胃,还可能是由于胃本身的酸性环境导致胰蛋白酶的活性不高。

3.4 投喂频率对黄颡鱼幼鱼肌肉氨基酸组成的影响

氨基酸是蛋白质的基本单元,鱼类的氨基酸组成决定了其鱼肉品质和鲜味程度,氨基酸的种类和含量是鱼类营养品质的重要评判标准。在本试验中,除蛋氨酸、丝氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、甘氨酸和丙氨酸外,其他氨基酸的含量在3个组都有不同程度的差异。随着投喂频率的增加,总氨基酸、天门冬氨酸、苏氨酸、亮氨酸、赖氨酸、组氨酸、缬氨酸、异亮氨酸和谷氨酸含量都呈现出先升高后降低的趋势,和全鱼粗蛋白质、粗脂肪含量的变化趋势一致,这也说明黄颡鱼幼鱼在食物充足时,过多的能量以蛋白质和脂肪的形式储存。同样,在团头鲂[20]、尼罗系吉富罗非鱼幼鱼(Oreochromisniloticus)[30]的相关研究中也出现了类似的结果。

4 结 论

投喂频率对黄颡鱼幼鱼生长性能、化学成分、消化酶活性和氨基酸组成均有一定影响,从促进生长、提高饲料利用率和鱼肉品质的角度考虑,黄颡鱼幼鱼的适宜投喂频率为2次/d。