岩溶隧道突水灾害形成机制及风险评价研究进展

郑仕跃 周权峰 张仁坤 冯安治

(中海建筑有限公司, 广东 深圳 518000)

0 引言

随着中国经济的飞速发展,对交通运输设施建设的要求正在不断提高。我国西南地区岩溶分布广,这类条件下进行隧道施工开挖易导致突水灾害,造成重大的人员伤亡、经济损失。岩溶隧道突水灾害一旦发生,若不能有效治理,将导致重大的人员伤亡、经济损失。因此,开展突水岩溶隧道突水灾害的研究,对高风险岩溶地区突水灾害的防治具有重要意义。

隧道突水灾害是一个受到多重不同因素影响的复杂灾害系统。突水灾害由灾害源和突水通道两大组成部分, 灾害源是突水产生的动力源,而突水通道是灾害的运移通道,针对这两大组成部分国内外专家学者已经进行了大量研究。本文对岩溶隧道突水灾害的孕灾条件、突水通道形成机理以及灾害预警技术的研究现状进行了总结,并且指出了目前研究的局限性和未来的发展方向和趋势,为岩溶隧道突水灾害的防治提供参考。

1 突水灾害形成机制研究的重要进展

岩溶隧道突水灾害形成的研究涉及地质学、岩溶学、动力学、水力学等。学者们在孕灾条件、突水通道的形成以风险评估等方面的研究取得了一系列的成果。

1.1 突水灾害孕灾条件

岩溶隧道突水灾害发生前往往会出现一些前兆特征。研究突水灾害的孕灾条件有利于深入了解突水灾害的形成原因并有助于建立突水灾害的风险评估系统。因此许多学者对突水灾害的孕灾条件进行了大量的研究。

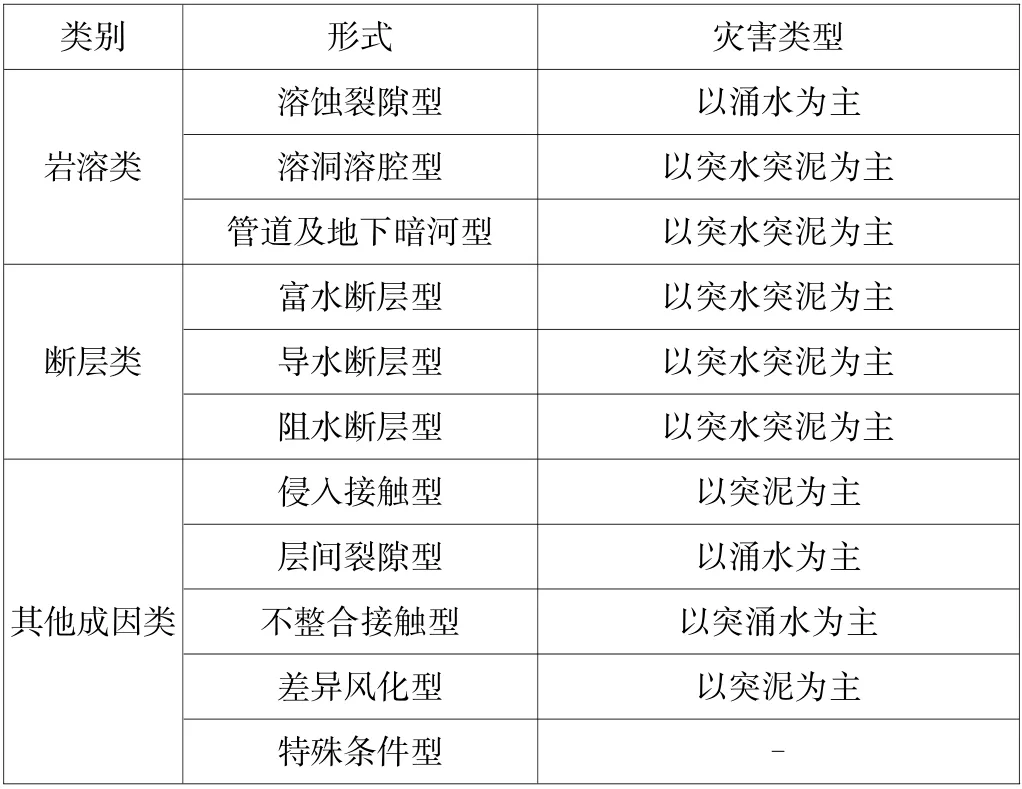

如罗雄文等将引发突水地质灾害的主要孕灾构造条件分为了充水岩溶、未胶结富水压性断层强烈挤压破碎带、未胶结富水张性断层、地下向斜蓄水构造、富水顺层错动破碎带,并且剖析了这些孕灾构造条件[1]。郭如军在此基础上增加了充水废弃矿巷的孕灾构造,进一步将突水地质灾害中的孕灾构造归类分为完全充水体构造和裂隙空隙含水构造[2]。蒙彦和雷明堂研究了向斜盆地类储水构造、断层破碎类、岩溶管道类等岩溶区易发生突水灾害的地质构造[3]。李术才等针对隧道突水突泥灾害,将地下水赋存形式与外界影响因素融合在一起,提出致灾构造概念,并将致灾构造分为3 类11 型如表1[4]。

表1 突水突泥致灾构造分类

上述关于突水灾害孕灾条件的研究上都集中在对突水灾害地质因素的讨论,而突水灾害的形成是个受到多重不同因素影响的复杂灾害系统,隧道突水灾害也会受到包括气温、降雨量的影响。温度会影响弱酸性水对岩石的可溶性,降雨量则会影响下渗到溶洞中的水量。因此气候条件在突水灾害孕灾条件的研究也是不容忽视的,未来如何综合考虑地质因素与气候因素来研究隧道突水灾害的孕灾条件是一个重要方向。

1.2 突水通道的形成机制

隧道突水灾害的形成是岩溶裂隙在长期的施工扰动下形成突水通道的表现。在不考虑外界的干扰的前提下,岩溶突水实质上是岩体的裂隙在高水头水压下岩体裂隙逐渐增大,岩体的贯通率也随之增大,裂隙群贯通后在水压运动作用下最终演变为突水通道,表现为水力劈裂现象。水力劈裂现象最初在于油气田的生产开发和现场地应力的测量中广泛应用。但是近些年来由于在交通项目的建设中经常出现由水头劈裂诱发的突水灾害的发生。因此许多学者从水力劈裂着手研究突水通道的形成机制。并且将断裂力学、损伤理学等引入岩溶突水问题的研究中,取得了一系列的成果。盛金昌从I 型水力裂纹的扩展和抗破坏角度讨论了水力运动劈断断裂的物理判据[5]。李利平运用岩溶地质学、岩溶学、水力学、动力学以及断裂力学等多个相关的理论知识,提出以往的研究往往局限于岩溶水对裂隙岩体单方面的劈裂作用而忽视了突水前后岩体与水的相互作用,并解释了岩溶隧道突水灾害的产生是裂隙岩体在受到裂隙水压及外界施工干扰的影响下发生水力劈裂导致的,提出了岩溶隧道中裂隙水突出的最小岩石保护层厚度概念,推导了其半解析表达式,并通过工程实例进行了分析验证[6]。

但是岩体形成的裂隙网络是十分复杂的,上述的试验研究大多数都只研究了单条裂纹或者临近几条裂纹的贯通机理上。实际上岩体内部的裂纹是大多是群纹,而对于高水头作用下的群纹贯通机理的研究还无实质性进展。并且上述研究都表明外界施工扰动对突水通道的形成起着十分重要的作用,所以外界荷载对突水灾害影响模式的研究是未来研究突水灾害形成机制的重要方向。

1.3 突水风险评估

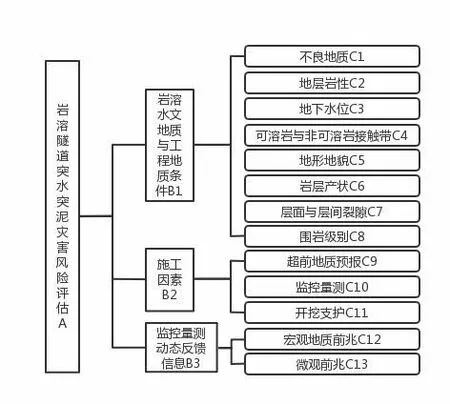

在明确了孕灾条件和突水通道的形成机理后,建立我国地下工程安全风险监测评估评价体系就显得十分重要。山东大学较早在风险评估领域开展了研究,张庆松等在对岩溶隧道突水突泥进行分段评价的基础上,初步提出了岩溶隧道突水突泥定量评价方法和灾害四色预警机制[7]。为了将定性与定量评价相结合,毛邦燕等对近20 座渝怀线圆梁山隧道的岩溶突水灾害的形成机制进行了整理分析,并且考虑评价方法的实用性,提出了“隧道突水、突泥危险性分级体系”。这一体系突破了以往大多是以单纯定量分析的局限性,采用定性与工程实际相结合,强调对隧道区域的地下水系统的充分了解与岩溶发育机理的掌握[8]。此外匡星等建立了由预测、预报和预警三个组成部分的隧道施工期岩溶突水地质灾害系统,选取典型指标用模糊综合评价方法建立了综合评价模型[9]。许振浩等基于层次分析法提出了岩溶隧道突水突泥风险三阶段评估与控制方法,包括初步评估、二次评估与动态评估,层次结构模型见图1。在时间上分别对施工前的孕灾环境、致灾因子以及风险控制进行动态评估。对隧道施工风险的控制更具有时效性与准确性[10]。

图1 岩溶隧道突水突泥风险因素权值分析层次结构模型

上述理论方法与预测模型选取的评价指标往往是一个确切的数值,但是地下工程地质条件是非常复杂且多变的,因此在模型预测与风险评价过程中只能给出突水风险对应的等级,无法给出每个等级对应发生的概率。岩溶突水突泥灾害是一种非常复杂且受到多种因素影响的地质动力现象,大体上可以分为地质影响因素和外界施工因素。但外界因素难以实现量化,所以大多数风险评估理论与模型都是针对地质因素对突水风险影响进行研究,因此未来如何实现外界施工因素的量化,综合考虑二者的共同影响来建立岩溶突水风险评估系统是一个重要的方向。

2 结束语

本文基于当前岩溶隧道突水机理的研究现状和发展趋势分析,从系统的角度分析了隧道突水的形成机理,从理论研究与试验研究方面对现有的研究成果进行了总结,据此,明确了研究突水灾害问题的三要素,包括孕灾条件、突水通道的形成、突水灾害的风险评估,并探讨了当前相关研究方法、思路以及重要概念上存在的主要问题。认为在研究隧道突水灾害的孕灾条件、突水通道的形成机理与突水灾害的风险评估方面应该强调地质因素和工程因素的双重影响,并结合地质前兆信息和地球物理场前兆信息为突水灾害预报奠定了理论基础。