学科核心素养背景下“细胞的增殖”的模型构建教学研究

北京 吴 悦 李 程

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)强调,要重视对学生学科核心素养的培养。学科核心素养是科学方法、科学态度、科学价值观以及学生对生物知识的应用能力的综合体现。在《课程标准》中,模型建构方法被认为是培养学生学科核心素养的重要手段之一。模型的建立过程是一个科学探究的过程,在观察的基础上,通过模型建构还原生命活动规律或现象,培养学生观察、实践操作以及科学思维等方面的能力。人教版教材中安排了建模内容,可向学生展示的模型约有100个。因此,在教学过程中,教师需要合理地应用模型建构法描述生命现象,将抽象的事物具象化,引导学生更好地理解和掌握相关知识,促进学生尊重事实、坚持真理的科学态度的形成。

高一年级学生具备一定的探究能力、逻辑思维和实践操作能力,且学生已经了解了科学探究的基本步骤,但是在科学探究过程中基于模型建构的推理能力亟待提升。本文以“细胞的增殖”为例,介绍基于模型建构的教学尝试。

一、教材分析及设计思路

“细胞的增殖”是人教版高中生物学教材必修1 《分子与细胞》第6章第1节的内容。本节内容中“细胞增殖”是新细胞“一生”的起点,也是生物体生长、发育、繁殖的前提,因此本节课在教学中起着至关重要的作用。有丝分裂是学习减数分裂和遗传变异规律的基础。分裂过程中染色体的行为和数目变化是本节课的重点和难点,但有丝分裂内容微观抽象,动态过程多,学生对细胞分裂的变化很难理解,因此通过模型建构将抽象的事物转化成真实的、可触摸的、甚至可操作的事物是学生理解有丝分裂的关键。

本节课先从整体观察有丝分裂的过程,再分别讲解每个时期的变化特点,最后回归到有丝分裂的连续过程,有意识地引导学生逐步探索细胞增殖过程,以问题为驱动,通过模型的建构,让学生在主动思考和动手操作中完成这一节内容,既充分发挥学生的主观能动性,又锻炼了学生的实践操作能力和科学思维,最终实现教学目标的有效达成。

二、教学目标

依据《课程标准》并围绕培养学生学科核心素养的要求制订了如下教学目标:

(1)通过问题串引导,理解细胞生长和增殖的周期性。

(2)通过小组合作构建模型,培养质疑、创新的科学精神,建立结构与功能相适应的生命观念。

(3)通过识图和分析,阐明有丝分裂的意义。

三、教学过程

1.创设情境,引入新课

教师播放动图“人的一生”,提出问题:人的一生都经历了哪些生命历程?作为人类最基本的生命系统,细胞的一生又经历了哪些生命历程呢?学生根据认知,能够回答出细胞的生命历程:增殖、分化、衰老和死亡。由此教师引出细胞增殖的意义:细胞增殖作为新细胞的起点,是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。然后,教师用PPT展示植物细胞增殖的显微照片(图1)并提问:图中细胞增殖过程中,遗传物质的主要载体——染色体都发生了哪些变化?由此引入本节课的学习。

设计意图:贯彻从已知到未知的设计思路,从学生熟悉的生物体出生到死亡的生命历程说起,过渡到细胞的“一生”,激发学生的兴趣,引出细胞的增殖,使学生关注细胞增殖对个体生命活动的意义。通过观察细胞增殖的显微照片,激发学生的求知欲,进一步探究细胞增殖的具体过程。

2.问题引导,小组讨论

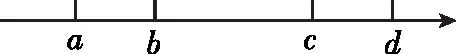

细胞增殖具有周期性,那什么是细胞周期呢?教师组织各小组学生自主探究教材第111页内容,并完成以下层层递进的问题串:①哪种细胞具有细胞周期?②细胞周期从何时开始?到何时结束?③阅读教材第111页表6-1可知,细胞周期分为哪两个阶段?哪个阶段时间更长?④图2中细胞分裂间期范围是什么?分裂期范围是什么?一个完整的细胞周期范围是什么?⑤图3中细胞分裂间期范围是什么?分裂期范围是什么?细胞周期范围是什么?⑥细胞间期主要做了哪些物质准备?

图2 细胞周期线段表示法

图3 细胞周期圆形表示法

学生们讨论期间,教师可以适当点拨,讨论结束后,各小组学生代表汇报探究成果。

设计意图:这部分内容对学生来说较容易理解,教师以问题为任务驱动,让学生通过自主学习掌握细胞周期的概念、特点。小组合作目的是让同学们互帮互助,共同进步。由于不同层次的学生自主学习能力不同,因此教师通过小组交流的教学模式,不仅能调动学生参与学习的积极性,还可以让学生有收获、有进步。

3.构建模型,展示成果

(1)了解教具,构建模型

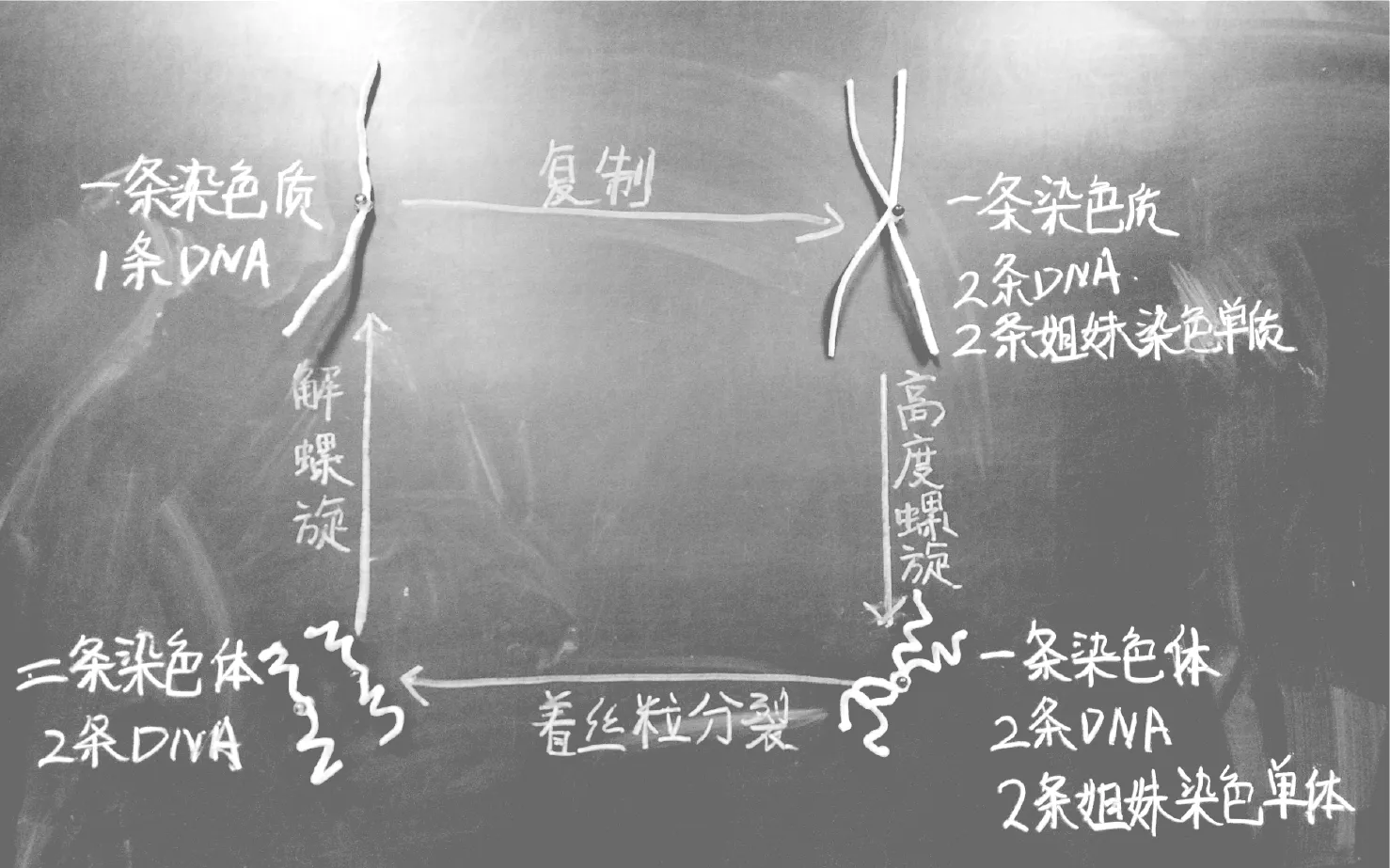

细胞分裂过程中染色体行为变化错综复杂,学生理解起来有一定的难度。教师利用“扭扭棒”这一教具模拟染色质,现场制作染色质模型,学生尝试动手制作染色质,教师通过构建模型(图4)引导学生思考“一条染色质经过复制→螺旋→解螺旋”后染色体、姐妹染色单体和DNA之间的关系,让学生明确染色体、姐妹染色单体和DNA的数量判断方法。

图4 染色质、染色体关系转化图

在此基础上,教师利用“软磁贴”模拟一个植物细胞,用2条颜色不同的“扭扭棒”模拟两条不同的染色质,引导学生回顾植物细胞细胞核的结构,教师使用白板笔补齐细胞核内部结构,而后邀请学生利用“扭扭棒”帮助教师完成分裂间期染色质的变化模型的构建。

设计意图:通过模型的构建,使学生直观了解染色质、染色体和DNA之间的关系,为学习有丝分裂做铺垫。在教师的引导下,师生合作共同完成植物细胞有丝分裂间期变化模型的构建,激发学生实践操作的兴趣。

(2)小组合作,展示成果

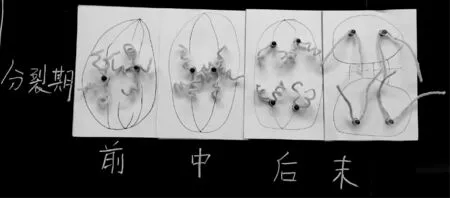

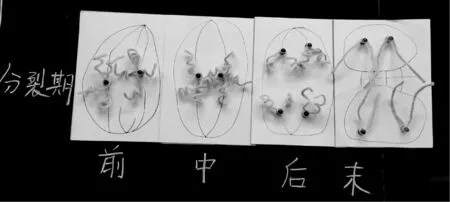

对于真核生物来说,有丝分裂是其进行细胞分裂的主要方式。教师播放植物有丝分裂过程的视频,让学生通过视频中的演示,对有丝分裂的过程产生一个完整的印象,了解有丝分裂是一个动态、连续的过程。在此基础上,教师布置任务:学生以小组为单位,查阅教材而后交流与讨论,并通过模型建构,尝试还原植物细胞有丝分裂的各个时期,最后进行成果展示(图5)。学生们根据模型建构的差异,产生认知冲突,并以此进行讨论与交流,最终修正模型,完成植物细胞有丝分裂各时期模型的构建(图6)。讨论与交流期间老师可通过引导的方式帮助学生完成有丝分裂各时期模型的构建。

图5 植物细胞模型建构修正前

图6 植物细胞模型建构修正后

设计意图:有丝分裂内容比较抽象,通过播放植物细胞有丝分裂的视频,让学生产生初步印象;通过阅读教材第112页、113页图文,构建有丝分裂模型,将微观结构放大,把抽象的、难以理解的内容形象化、直观化,进一步突出教学重点、突破教学难点。讨论、互评、修正等过程,不仅能加深学生对有丝分裂各时期特点的掌握,还能让学生体会到学习的乐趣、获得成功的体验。

4.首尾呼应,总结升华

教师再次播放植物有丝分裂视频,学生通过视频感受生命的奇妙。

教师展示已打乱顺序的动物有丝分裂的显微照片(图7),学生利用本节课所学内容,尝试分辨图中各显微照片所对应的时期。

图7 马蛔虫受精卵细胞有丝分裂

设计意图:通过视频加深学生对有丝分裂全过程的认识。辨别各时期的显微照片,与本课开始时形成首尾呼应,可以检测学生对有丝分裂各时期特点的掌握情况。

学生自行完成一条染色体在整个细胞增殖过程中的变化,并通过染色体的变化体会有丝分裂的意义:有丝分裂将亲代细胞的染色体经过复制(关键是DNA的复制)之后,精确地平均分配到两个子细胞中。由于染色体上有遗传物质DNA,因而在细胞亲代和子代之间保持了遗传的稳定性。

设计意图:通过一条染色质在有丝分裂过程中的变化,让学生理解有丝分裂这一过程在亲代和子代之间发挥了保持遗传物质稳定性的作用。

四、教学反思